Teil I

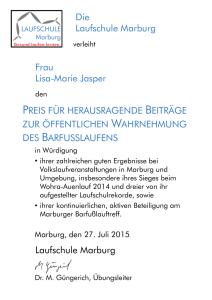

Werbung