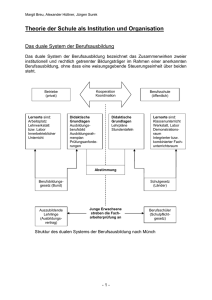

Berufliche Breitenausbildung in Europa - Cedefop

Werbung