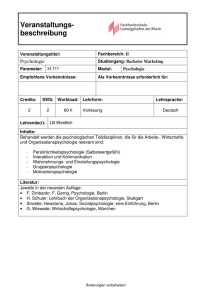

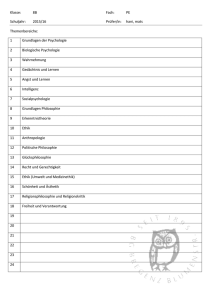

Allgemeine Psychologie 2

Werbung