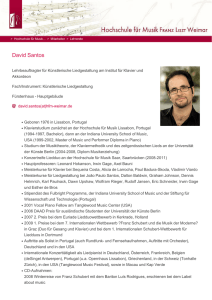

Dokument 1 - Zur Giessener Elektronischen Bibliothek

Werbung