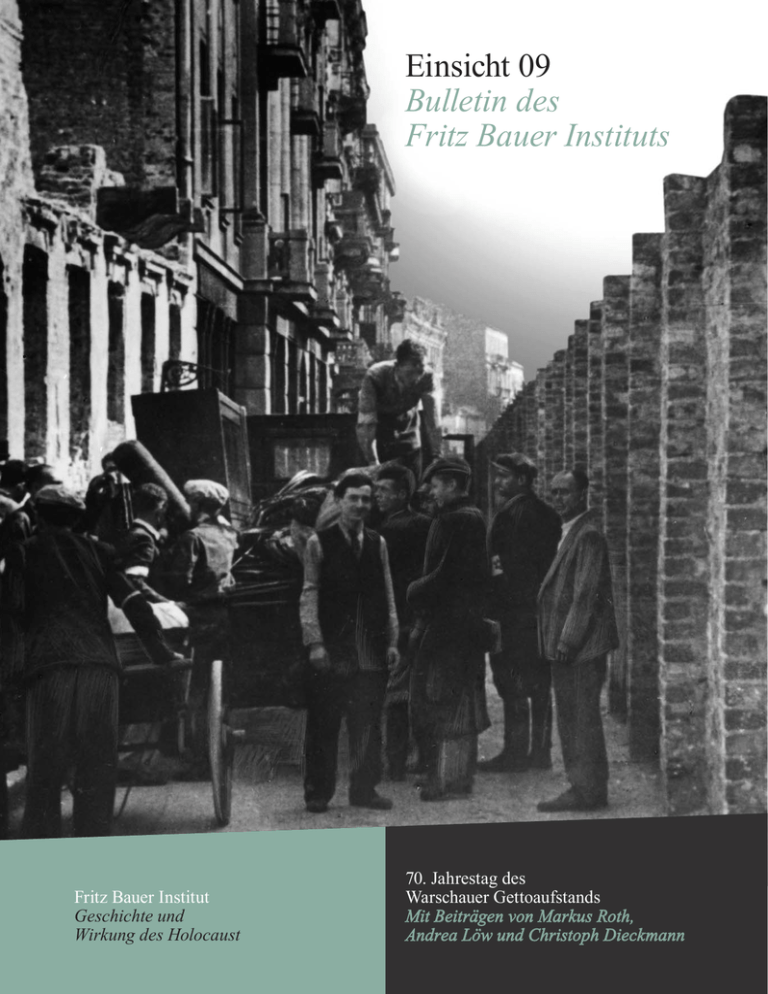

Einsicht 09 - Fritz Bauer Institut

Werbung