S. 23 - Felix Schläpfer

Werbung

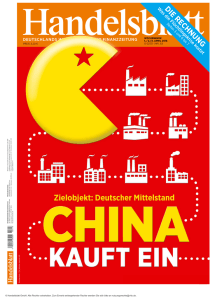

Freitag, 26. August 2011 ^ Nr. 198 MEINUNG & DEBATTE 23 Neuö Zürcör Zäitung Rousseffs riskantes Reinemachen Erfolg mit Herz Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff säubert ihre Regierung von korrupten Beamten und riskiert damit den politischen Stillstand in Brasilia. Von Tjerk Brühwiller Apple kann auch ohne Steve Jobs florieren. Die Biografie des charismatischen Gründers zeigt, dass Unternehmungserfolg beherzte Unternehmer voraussetzt. Von Stefan Betschon Sie sei eine Technokratin ohne Charisma, wurde Dilma Rousseff unterstellt, als sie Anfang Jahr den Planalto-Palast bezog. In der Tat ist die neue Präsidentin Brasiliens steifer als ihr Vorgänger Lula da Silva. Rousseff sucht nicht das Rampenlicht und zieht die Lektüre dicker Dossiers einem Dinner mit der politischen Elite Brasilias vor. Seit ein paar Wochen zeigt die Präsidentin, dass sie auch mit Krisensituationen anders umzugehen pflegt als ihr Vorgänger. Acht Monate nach ihrer Amtseinsetzung findet sich Rousseff nämlich inmitten einer ernsthaften Regierungskrise wieder, die ihre Regierungskoalition vor eine Zerreissprobe stellt. Irritierte Koalitionspartner Seinen Anfang nahm das Ungemach im Juni, als bekanntwurde, dass das Privatvermögen von Rousseffs Kabinettschef Antonio Palocci sich im Wahljahr 2010 auf wundersame Weise verzwanzigfacht hatte. Nach wochenlangem öffentlichem Druck blieb ihr nichts anderes übrig, als sich von Palocci zu trennen. Seither versucht die Präsidentin jeden Skandal im Keim zu ersticken. Als die Presse keinen Monat später ein Korruptionsschema im Verkehrsministerium aufdeckte, startete Rousseff eine regelrechte Kehrbesen-Aktion, entliess 27 Beamte und forderte den Verkehrsminister zum Rücktritt auf. Im August geriet das Landwirtschaftsministerium in Korruptionsverdacht. Der Chefsekretär musste gehen, und eine Untersuchung wurde angeordnet. Wenig später trat der Agrarminister zurück. Fast zur selben Zeit nahm die Bundespolizei 36 Mitarbeiter des Tourismusministeriums fest, die verdächtigt werden, öffentliche Gelder abgezweigt zu haben. Dass Rousseff dazwischen auch noch ihren Verteidigungsminister feuerte, weil dieser sich in der Presse abschätzig über zwei Ministerinnen geäussert hatte, ging im aufgewirbelten Staub fast unter. In Brasilien reibt man sich die Augen. Seit Jahren blüht in Brasilia die Vetternwirtschaft, werden Regierungsposten im Austausch gegen politische Unterstützung an Parteien vergeben, mutieren Ministerien zu Selbstbedienungsläden und bläht sich der Beamtenapparat auf. Korruptionsaffären gab es etliche in den acht Jahren unter Präsident Lula da Silva, doch wurden sie meistens unter den Teppich gekehrt. Dass Lula da Silva immer davonkam und auch noch wiedergewählt wurde, kann nur auf sein Charisma zurückgeführt werden. Dilma Rousseff besitzt dieses Charisma nicht. Dafür scheint sie mehr Mut und Prinzipien zu haben als ihr Vorgänger. Ganz Brasilien rechnet ihr das Durchgreifen gegen korrupte Beamte hoch an. Bloss in den Reihen der über zehn Parteien umfassenden Regierungskoalition herrscht Irritation. Hinter der Unterstützung der meisten Parteien steht nämlich weniger ein ideologisches Interesse als vielmehr die Aussicht auf Einfluss innerhalb des Regierungsapparates und die Möglichkeit, einen Vorteil für sich herauszuschlagen. Rousseff hat jedoch viele der begehrten Posten mit unabhängigen Technokraten besetzt und nicht – wie es das politische Spiel in Brasilia vorsieht – mit Mitgliedern der verbündeten Parteien. Dass sie nun auch noch die gemachten Nester auszumisten beginnt, passt einigen ihrer «Freunde» ganz und gar nicht. Vergangene Woche hat der Partido da República (PR) des abgesetzten Verkehrsministers der Präsidentin die Unterstützung gekündigt. Der Schaden hält sich in Grenzen, hat die Partei doch nicht sonderlich viel Gewicht. Bedrohlich ist hingegen das Unbehagen in den Reihen von Rousseffs wichtigstem Koalitionspartner, dem Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Auch wenn sie dies nicht ausspricht, befürchtet die Partei das Ende oder zumindest einen Unterbruch der Vetternwirtschaft, die unter Rousseffs Vorgänger Lula da Silva noch so reibungslos funktioniert hatte. Drohende Abstrafung durch den Kongress Dilma Rousseff riskiert eine Meuterei und die politische Abstrafung durch den Kongress. Dieser könnte ihr das Leben schwermachen, indem er beispielsweise eine bestehende Vorlage zur Aufstockung des Minimallohns für Polizisten und Feuerwehrleute gutheisst. Die Folgen für das ohnehin schon strapazierte Budget wären immens. Ende Jahr wird der Druck auf Rousseff, ihre Koalition auf Linie zu bringen, weiter steigen. Dann befindet das Parlament über die Verlängerung einer seit 1994 geltenden Bestimmung, die der Regierung Freiheiten über die Verwendung von 20 Prozent der Staatsausgaben einräumt. Das Geschäft benötigt ebenso eine Dreifünftelmehrheit in beiden Kammern wie die zahlreichen Verfassungsreformen, welche die Regierung seit Jahren vor sich herschiebt. Rousseffs Reinemachen ist lobenswert. Ihr Vorgehen gegen die Korruption in den Ministerien hat den Politikern die Grenzen aufgezeigt. Die Spielregeln der Politik in Brasilia wird Rousseff allerdings nicht ändern können. Will sie den politischen Stillstand verhindern, kommt sie nicht darum herum, wenigstens ein Stück weit auf die Forderungen ihrer Verbündeten einzugehen. Auch ohne Steve Jobs wird Apple in überschaubarer Zukunft eine höchst erfolgreiche, technisch innovative und profitable Computerfirma bleiben. Abgesehen von IBM gibt es in den USA keine Computerfirma mehr, die sämtliche Aspekte des Geschäfts, vom Chip-Design über HardwareKonstruktion und Software-Engineering bis hin zu Informatik-Dienstleistungen, beherrscht. (Ob es der Softwarefirma Oracle gelingt, die von Sun Microsystems übernommenen Hardware-Systeme in das eigene Produktportfolio zu integrieren und weiterzuentwickeln, bleib abzuwarten.) Apple ist in allen wichtigen Marktsegmenten mit interessanten Produkten und Dienstleistungen gut positioniert. Und doch: Steve Jobs ist der Beweis, dass es nicht gut geölte Organisationen und vielschichtige Hierarchien sind, die den Unterschied ausmachen, die Innovation und Veränderung bewirken, sondern starke Individuen. Weitsicht Jobs Karriere in der Computerbranche begann mit einem Aushilfsjob bei Hewlett-Packard (HP). Mit dem Arbeitskollegen Steve Wozniak verband ihn die Vorstellung, dass die Zukunft der Computerbranche durch einfach zu bedienende, billige Personalcomputer geprägt sein werde. Die beiden versuchten Manager bei HP für diese Vision zu begeistern – ohne Erfolg. 1976 gründeten sie eine eigene Firma, Apple Computer Inc., die bald höchst erfolgreich PC verkaufte. Der erste PC von HP kam 1981 auf den Markt. 30 Jahre später, im August 2011, beschliesst HP als marktbeherrschender Hersteller von PC den Rückzug aus dem PC-Geschäft. Die Firma sieht sich nicht mehr in der Lage, mit diesen Maschinen, die von Auftragsherstellern in China gemäss den Vorgaben von Intel und Microsoft hergestellt wurden, Geld zu verdienen. Der verspätete Einstieg und der abrupte Ausstieg aus dem PC-Geschäft, 30 Jahre HP-PC, bilden einen guten Hintergrund, um die Leistungen Steve Jobs’ zu analysieren, um seine Verdienste scharf konturiert hervortreten zu lassen. Seit Jobs HP verlassen hat, um zusammen mit Wozniak eine eigene Firma zu gründen, ist er immer wieder mit Entscheiden aufgefallen, die gängigen Anschauungen zuwiderliefen, sich dann aber als richtig erwiesen haben. Jobs ist nicht unfehlbar, er muss auch für Flops die Verantwortung übernehmen. Aber er hat doch mehrere erfolgreiche Firmen gegründet, mehrere Branchen umgestaltet, und er hat Apple mehr als einmal vor dem drohenden Untergang gerettet. Auch Apple hat inzwischen die eigenen Fabrikationshallen im Silicon Valley geschlossen, auch diese Firma ist auf Auftragshersteller in Asien angewiesen. «Made in China» ziert die Rückseite auch von Geräten mit Apple-Logo, darunter heisst es aber stolz: «Designed in California by Apple». Die Firma vermochte sich Innovationspotenzial und Gestaltungsfreiraum zu bewahren. «Bleib hungrig, unklug» Wenn es starke Einzelpersönlichkeiten sind, die Veränderung und Innovation bewirken, was ist es, das diese Persönlichkeiten voranbringt? Wenn Apples Markterfolg in hohem Mass durch Jobs’ Persönlichkeit erklärt werden kann, was ist es, das diese Persönlichkeit ausmacht? Ruhm und Reichtum scheinen für Jobs keine Bedeutung zu haben. Im «Guinness-Buch der Rekorde» soll er laut der Wikipedia als der am schlechtesten bezahlte Geschäftsführer aufgeführt gewesen sein, weil er sich nach seiner Rückkehr zu Apple mit einem Jahresgehalt von einem Dollar zufriedengegeben hat. Jobs wurde, so berichten seine Biografen, durch die Hippie-Kultur der 1960er Jahre und durch fernöstliche Religiosität und Spiritualität geprägt. Er selber hat sich stets bemüht, sein Privatleben privat zu halten. In einer Rede, die er im Juni 2005 an der Stanford University gehalten hat, gewährte er der Öffentlichkeit aber doch einen tiefen Einblick in sein Denken und Fühlen. Jobs, der das Studium abgebrochen hat, erzählte an der akademischen Abschlussfeier, wie er selber persönliche Niederlagen – etwa die Entlassung bei Apple – bewältigt hat und wie er mit der Diagnose, an einer tödlichen Krankheit zu leiden, fertig geworden ist. Seit frühester Jugend habe er sich angewöhnt, jeden Tag so zu leben, als wäre es sein letzter. Jeden Morgen habe er sich im Spiegel angeschaut und sich selber die Frage gestellt: Wenn das jetzt dein letzter Tag wäre, würdest du tun wollen, was zu tun du dich anschickst? «Dir bewusst zu sein, dass du sterben wirst, ist das beste Mittel, nicht dem Irrtum zu verfallen, du hättest etwas zu verlieren. Du bist nackt. Es gibt keinen Grund, deinem Herzen nicht zu folgen. Deine Zeit ist begrenzt, verschwende keine Zeit damit, das Leben eines anderen zu leben. Lass dich nicht durch Lehrmeinungen, durch das, was andere sich ausgedacht haben, in die Irre führen. Lass es nicht zu, dass deine innere Stimme im Lärm fremder Meinungen ertrinkt. Habe den Mut, deinem Herzen, deiner Intuition zu folgen. Bleib hungrig. Bleib unklug.» Reformbedarf bei der Rating-Agentur für Ökonomen Ein krudes Ranking des deutschen «Handelsblatts» hat die wirtschaftswissenschaftliche Forschung im Griff. Die Forschungsleistung an der Anzahl Publikationen in Fachzeitschriften zu messen, fördert aber die Konformität. Alternative Indikatoren könnten Unabhängigkeit und Relevanz der Forschung steigern. Von Felix Schläpfer «Wie konnten Ökonomen so falsch liegen?», fragte sich der Wirtschaftswissenschafter und Nobelpreisträger Paul Krugman im Zusammenhang mit den Fehleinschätzungen, die zur Finanz- und Wirtschaftskrise geführt haben. Ein Hauptgrund dafür liegt in falschen Anreizen in der Forschung. In den Wirtschaftswissenschaften wird Forschungsleistung nämlich entscheidend daran gemessen, wie viel und in welchen Fachzeitschriften jemand publiziert hat. Dieser Massstab ist jedoch ungenau, konformitätsfördernd und zirkulär – und damit zur Messung der Forschungsleistung ungeeignet. Wenn bloss die Reputation der publizierenden Fachzeitschrift zählt und die anonymen Gutachter Autoren ähnlicher Artikel sind, ist es für die Karriere der Forschenden am besten, wenn sie den Autoritäten auf ihrem Gebiet huldigen und Etabliertes nicht in Frage stellen. Gutachter wiederum fahren am besten, wenn sie konventionelle Artikel annehmen und unkonventionelle ablehnen. Alles andere ist mit erhöhtem Aufwand verbunden – der nicht honoriert wird. Mangel an aussagekräftigen Indikatoren Es überrascht daher nicht, dass in diesem System Originalität, Vielfalt und Relevanz der Forschung auf der Strecke bleiben. Das Ökonomen-Ranking der deutschen Zeitung «Handelsblatt» treibt diese konformitätsfördernde Art der Leistungsmessung auf die Spitze – und dies seit mittlerweile fünf Jahren. Das «Handelsblatt» vergibt die Ränge an die Volkswirtschafter und Hochschulen im deutschen Sprachraum allein anhand der Anzahl Artikel und einer intransparenten Gewichtung der publizierenden Zeitschriften. Die Datengrundlage gehört der Fachvereinigung Verein für Socialpolitik (VfS) und wird an der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) im Auftrag des «Handelsblatts» ausgewertet. Aus Mangel an aussagekräftigeren Indikatoren findet das Ranking höchste Beachtung und beeinflusst die Entscheidungen von Forschenden, Berufungskommissionen und Evaluationsgremien im deutschen Sprachraum. Diesen Juli haben das «Handelsblatt» und die KOF die Forschenden wiederum aufgefordert, ihre Daten für das Ranking 2011 zu aktualisieren. Die Methodik bleibt praktisch unverändert – obwohl unterdessen eine Studie empirisch nachweist, wie einseitig das Ranking die Forschungsleistung misst, indem nicht einmal die Zitierhäufigkeit der Artikel als ein Mass für die akademische Relevanz berücksichtigt wird – geschweige denn Indikatoren für die praktische Relevanz der Forschung. Die Verantwortung für die Methodik liegt offenbar beim «Handelsblatt» allein. Der VfS verweist auf seiner Website Forschungsmonitoring.org darauf, dass er «keinen Einfluss auf Abgrenzungen und Ergebnisse» hat. Das Ranking wird gemäss den Richtlinien des «Handelsblatts» erstellt. Betreffend möglicher Fehlanreize, die vom Ranking ausgehen, meint ETH-Präsident Ralph Eichler, dass die KOF die Methoden des Rankings langfris- tig beeinflussen, aber nicht direkt steuern könne. Wieweit die Finanzierung tatsächlich beim Auftraggeber «Handelsblatt» liegt, ist unklar. Der VfS schreibt, die Erstellung der Publikationsdatenbank werde vom Verein für Socialpolitik und vom «Handelsblatt» finanziert. Unter «häufig gestellte Fragen» steht dann allerdings, dass der VfS das Handelsblatt-Ranking weder ideell noch finanziell unterstütze. Mathias Binswanger von der Fachhochschule Nordwestschweiz argumentiert in seinem Buch «Sinnlose Wettbewerbe» pointiert, dass quantitative Indikatoren der Forschungsleistung generell problematisch seien und gänzlich durch andere Formen der Leistungsbeurteilung ersetzt werden sollten. Ähnlich äussern sich auch Margit Osterloh und Bruno Frey von der Universität Zürich zur Problematik. Bedarf an neuen Kriterien Realistischerweise muss allerdings bedacht werden, dass der Bedarf an Kennzahlen heute derart gross ist, dass so oder so irgendein Indikator zur Anwendung kommt. Das «Handelsblatt»-Ranking zeigt ja gerade, wie viel Macht selbst ein problematischer Indikator hat, wenn er der einzige oder beste seiner Art ist. Andere Baustellen der Wirtschaftswissenschaft unterstreichen dies. Solange etwa das Bruttoinlandprodukt (BIP) der einzige medien- und politikergerechte Wohlfahrtsindikator ist, wird es halt als solcher verwendet. Und solange niemand die Kreditwürdigkeit von Banken und Staaten glaubwürdiger beurteilt, behalten eben fragwürdige Rating-Agenturen ihre Bedeutung. Angesichts der problematischen Anreize, die das «Handelsblatt»Ranking setzt, ist es dringend notwendig, dass ein besseres System zur Messung der Forschungsleistung erarbeitet und kommuniziert wird. Naheliegend wäre ein Engagement einer akademischen Institution. Das dabei umgehend ins Feld geführte Ressourcenproblem müsste angesichts der Bedeutung des «Handelsblatt»-Rankings für die Ausrichtung der Forschung bzw. die dadurch verursachten, allgemein anerkannten Fehlanreize eigentlich lösbar sein. Die gegenwärtige Situation zwingt die Verantwortlichen von Forschungsevaluationen schon beinahe dazu, einen differenzierteren Indikator zu etablieren, der nicht den Interessen eines Wirtschaftsblattes gehorcht. Ein besserer Indikator könnte bei der Vergabe von Forschungsgeldern und bei Berufungen die Rolle übernehmen, die heute das «Handelsblatt»-Ranking hat. Gleichzeitig würde ein verbesserter Indikator transparente und bewusst gestaltete Anreize für die öffentlich finanzierte Forschung setzen und damit die Unabhängigkeit und Relevanz der Forschung fördern, an der es in der Vergangenheit so offensichtlich gefehlt hat. ....................................................................................................... Felix Schläpfer forscht an der Kalaidos Fachhochschule in Zürich und ist Privatdozent für Volkswirtschaftslehre an der Universität Zürich und der ETH Zürich.