Programmheft herunterladen

Werbung

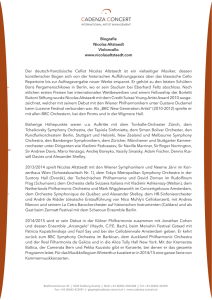

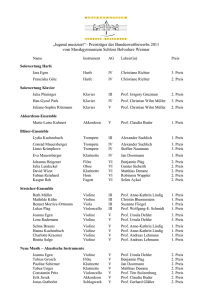

PEKKA KUUSISTO VIOLINE Abo: Solisten III – »Junge Wilde« In unserem Haus hören Sie auf allen Plätzen gleich gut – leider auch Husten, Niesen und Handyklingeln. Ebenfalls aus Rücksicht auf die Künstler bitten wir Sie, von Bild- und Tonaufnahmen während der Vorstellung abzusehen. Wir danken für Ihr Verständnis! 2,50 E 4I 5 Johann Sebastian Bach (Gemälde: J. E. Reutsch) pekka kuusisto (geb. 1976) Elektronische Improvisationen über »Der Trauermarsch von Hintriikki Peltoniemi – finnisches Volkslied« (um 1920) JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750) Partita für Violine solo Nr. 2 d-moll BWV 1004 (1723) mit elektronischen Improvisationen basierend auf Trauerchorälen von Johann Sebastian Bach Allemanda Corrente Sarabanda Giga Ciaccona – Ende ca. 20.15 Uhr – Einführung mit Markus Bruderreck um 18.15 Uhr im Komponistenfoyer Nach dem Konzert: »meet the artist!« im Backstage-Bereich 6I 7 Programm 8I 9 It’s a sad and beautiful world Stimmungen aus dem hohen Norden Bitte stellen Sie sich die folgende Filmszene vor (in Schwarz-Weiß): Ein Mann in mittleren Jahren, offensichtlich schwer betrunken und in schlechter Verfassung, hängt lallend in einem schäbigen Hauseingang herum. Plötzlich erscheint ein italienischer Tourist auf der Bildfläche, baut sich freundlich interessiert vor ihm auf und deklamiert in gebrochenem Englisch den wahrscheinlich einzigen Satz, der in dieser Lage angebracht ist: »It’s a sad and beautiful world.« Es ist ein amerikanischer Film von Jim Jarmusch, »Down by Law«, der Betrunkene wird von Tom Waits gespielt und der Italiener von Roberto Benigni. Aber die Begebenheit könnte ebenso gut von Aki Kaurismäki stammen, mit dessen Filmen Jarmuschs oft verglichen werden. »Traurig und schön« (nicht »aber«!): Das Wortpaar spiegelt einen Wesenszug des finnischen Weltverständnisses, der sich in vielfältigen Erscheinungsformen ausdrückt. Nicht nur in Finnland ist die Geige ein Instrument, das besonders häufig in traurigen Zusammenhängen erklingt; nicht umsonst spricht man von ihrem »Schluchzen«. Die Finnen leben ihre Trauer gern und mit Inbrunst aus, Verdrängung gehört nicht zu den bevorzugten Verhaltensmustern. Natürlich ist die ernsthafte Seite des Themas nicht zu unterschätzen; wie in allen subpolaren und polaren Regionen, so ist auch in Finnland der Alkoholismus verbreitet und die Selbstmordraten sind hoch. Die lange Dunkelheit des Winters und die extreme Witterung fordern ihren Tribut, und noch heute staunen Nordlandreisende immer wieder über die Europaletten voller Zucker, die im Herbst in den Supermärkten stehen. Dies sind jedoch die Extremfälle. Ein gewisser Hang zur Melancholie wird von weiten Teilen der finnischen Bevölkerung mit einem Gemisch aus Fatalismus und Selbstironie ertragen. In kaum einem mitteleuropäischen Staat würde wohl die renommierteste Zeitung des Landes einen Wettbewerb um das traurigste Lied des Landes ausloben – in Finnland wurde dies 2006 mit großem Interesse verfolgt. Das traurigste Lied Finnlands »Der Trauermarsch von Hintriikki Peltoniemi« Sieger des erwähnten Wettbewerbs der Zeitung »Helsingin Sanomat« war »Der Trauermarsch von Hintrikki Peltoniemi«, genauer gesagt, die Vokalversion von Reino Helismaa. Die Geschichte des Liedes ist wechselvoll und in vieler Hinsicht typisch Finnisch: Ursprünglich eine alte finnische Volksweise, wurde die Melodie berühmt durch den Geiger Hintrikki Peltoniemi aus der Gemeinde Kaustinen. Obwohl der Ort nur etwa 4000 Ein- 10I11 wohner hat, ist er von zentraler Bedeutung für das finnische Musikleben, vor allem für die Volksmusik, die ihrerseits auf die anderen Musikstile des Landes ausstrahlt. Dadurch war die Verbreitung des Liedes von Anfang an gegeben und es trat einen Siegeszug an, der ihn zu einem Welthit der nordischen Länder werden ließ. Wie Pekka Kuusisto es ausdrückte: »Das Lied ist weltberühmt – in Finnland«. Kontroverse Diskussionen löste die Bearbeitung von Reino Helismaa aus, der dem Trauermarsch einen Text hinzufügte. In der Interpretation von Tapio Rautavaara wurde das Lied berühmt, fand aber auch viele Gegner insbesondere in Kaustinen, weil Helismaa zum einen gar zuviel Elend und Armut in das Lied hineingelegt hatte, obwohl Peltoniemi eigentlich ein wohlhabender Bauer war, und weil er zum anderen aus dem »Hintrikki« eine »Hintriika« gemacht hatte. Finnen empfehlen, sich nicht zu tief in den Text hinein zu begeben, da sonst »eine gepflegte Depression mindestens bis Mittsommer« gesichert sei. Für Interessierte findet sich eine Fassung auf YouTube unter dem Suchbegriff »Peltoniemen Hintriikan surumarssi«. Interessant ist dabei das Zitat von Frédéric Chopins Trauermarsch am Anfang wie auch die Geige, die das gesamte Stück begleitet. Auch auf der Beerdigung des schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme erklang Peltoniemis Trauermarsch. Das Werk fand Eingang in die Konzertsäle der Welt durch ein Streichquartett des finnischen Komponisten Aulis Sallinen, »Einige Aspekte des Trauermarsches von Hintrikki Peltoniemi« op. 19 (1981), das zu einem von seinen meistgespielten Werken wurde. Die Improvisationen von Pekka Kuusisto fügen der Geschichte des Marsches nun ein weiteres Kapitel hinzu, wobei gesagt sein muss, dass die Improvisation der finnischen Volksmusik allgemein nicht fremd ist und dass die keinesfalls fortschrittsfeindlichen Finnen stets offen und neugierig gegenüber neuen technischen Errungenschaften sind. Typisch Finnisch erscheinen auch die Lebenswege einiger Personen, die mit dem Trauermarsch verbunden sind. Nur wenige konnten es sich im armen Finnland leisten, von der Musik allein zu leben, und so war Hintrikki Peltoniemi selbst, wie schon erwähnt, im Hauptberuf Bauer. Dies tat jedoch der Wertschätzung keinen Abbruch, die sein musikalisches Wirken erfuhr; die strenge Unterscheidung zwischen professionellem und laienhaftem Musizieren ist in Finnland fremd. Auch Tapio Rautavaara, der Interpret der Gesangsversion, war nicht nur Musiker: 1948 errang er in London olympisches Gold im Speerwerfen. Darüber hinaus wirkte er als Schauspieler in zahlreichen Spielfilmen mit und soll als Nachfolger von Johnny Weissmüller für die Rolle des Tarzan im Gespräch gewesen sein. Vielseitigkeit ist im Allgemeinen eine finnische Eigenschaft; Einseitigkeit gilt im rauen Klima des Landes als Nachteil. Dabei war man trotz der Randlage stets aufgeschlossen für fremde Länder und Menschen sowie für die technischen Errungenschaften der Welt. Die Begeisterung der Finnen für den Tango ist legendär, auch gilt das Land als Mekka der zeit- Werke genössischen klassischen Musik und der modernen Architektur. Die Technologieschmiede Nokia begann ihre Laufbahn mit der Fabrikation von Gummistiefeln und ein Phänomen an Vielseitigkeit ist auch der Konzern der deutschstämmigen Familie Fazer: Neben einem Notenverlag und einer Künstleragentur, die auch für das finnische Management von Pekka Kuusisto verantwortlich zeichnet, stellt Fazer auch Klaviere sowie hochklassige Süßwaren her, die unter Skandinavienfahrern legendären Ruf genießen, wie etwa »Fazermint« oder »Tyrkisk Peber«. benen Rahmen, eine umfassende Darstellung der d-moll-Partita zu geben. Zudem existieren zahlreiche musikwissenschaftliche Abhandlungen zum Thema, die das Werk unter vielerlei Gesichtspunkten beleuchten. Immerhin sei hier gesagt, dass Bach in der Partita eine Folge von Tanzsätzen nach französischem Vorbild zusammenstellte, diese jedoch weitgehend im kontrastierenden italienischen Stil ausführte, was sich auch in den italienischen Satzbezeichnungen zeigt. Zentrum des Werkes ist die groß angelegte abschließende ›Ciaccona‹, eine Tanzform, die sich durch fortwährende Wiederholung einer Basslinie auszeichnet. Das Programm (oder, besser gesagt, die Vorinformation) zum Improvisationskonzert von Pekka Kuusisto im Konzerthaus spiegelt finnisches Kunstverständnis wieder: Der Künstler verbindet Elemente seines Heimatlandes und Charakteristika seines Instrumentes mit allgemein-menschlichen Problemstellungen, einem zeitlosen Meisterwerk der mitteleuropäischen Musik und modernsten technischen Ausdrucksmitteln. Bezeichnend ist daher auch seine Antwort auf die Frage von Jan Boecker, der die Abteilung für Presseund Öffentlichkeitsarbeit des KONZERTHAUS DORTMUND leitet: »Gibt es zwei Seiten Ihrer Künstlerpersönlichkeit? Den virtuosen klassischen Violinsolisten und den Experimentalisten?« – »Es wäre doch toll, beides gleichzeitig zu sein. Es ist keine andere Person, die den Sibelius spielt und dann elektronische Sachen. Die Volksmelodien z. B. hängen ja auch mit den klassischen Werken zusammen. Das ist keine andere Welt. Ich würde gerne mal eine Aufnahme machen, bei der zuerst finnische Volksmusik vorgestellt und improvisatorisch entwickelt wird und dann ohne Pause das Sibelius-Violinkonzert folgen würde, als Weiterentwicklung dieser Musik. Am besten ist es, finde ich, wenn eine Art der Musik die andere unterstützt und zu verstehen hilft.« Pekka Kuusisto ist nicht der Erste, den das Werk zu eigener Kreativität inspirierte. Es gibt zahlreiche Kompositionen, die auf Bachs Partita zurückgehen, darunter Werke von Béla Bartók oder Eugène Ysaÿe. Johannes Brahms fertigte eine Bearbeitung der ›Ciaccona‹ für Klavier (linke Hand) an; sie war nicht etwa für einen verletzten Pianisten komponiert, sondern für Clara Schumann im Jahre 1877, das Linkshändige erschien Brahms dabei als kompositorische Notwendigkeit. In einem Brief an Clara schildert Brahms den tiefen Eindruck, den die ›Ciaccona‹ auf ihn machte: »Liebe Clara, [...] Die Chaconne ist mir eines der wunderbarsten, unbegreiflichsten Musikstücke. Auf ein System, für ein kleines Instrument schreibt der Mann eine ganze Welt von tiefsten Gedanken und gewaltigsten Empfindungen. Wollte ich mir vorstellen, ich hätte das Stück machen, empfangen können, ich weiß sicher, die übergroße Aufregung und Erschütterung hätte mich verrückt gemacht.« 1884/85 schrieb Brahms als Schlusssatz seiner vierten Sinfonie eine gewaltige Chaconne, die wiederum zu den Gipfeln romantischer Sinfonik zählt. Ein klingendes Epitaph Johann Sebastian Bach Partita für Violine solo Nr. 2 d-moll BWV 1004 Johann Sebastian Bachs sechs Sonaten und Partiten für Violine Solo BWV 1001-1006 sind für Geiger einer der Höhepunkte ihres Solo-Repertoires, obwohl sie erst etwa ein Jahrhundert nach ihrer Entstehung verlegt wurden und die meisten Violinisten vor den enormen spieltechnischen Anforderungen kapitulieren mussten. Erst der berühmte Geiger Joseph Joachim verhalf ihnen durch seine herausragende Interpretation zu angemessener Wertschätzung. Bach begann mit der Komposition um 1703, vollendet wurden die Sonaten und Partiten während seiner Köthener Zeit um 1720 – die Entstehung fiel also in eine Phase weltlichen Schaffens. Trotzdem spiegelt sich auch hier Bachs tiefer Glaube wider. Es sprengt den gege- 12 I13 Pekka Kuusisto seinerseits wurde von einem Moment der Komposition inspiriert, das Brahms noch nicht bekannt war: »Ich muss gestehen, die Idee war ursprünglich nicht von mir. Diese Dramaturgie stammt von einer Aufnahme des Hilliard Ensembles und Christoph Poppen, die ich gehört habe. Den Antrieb gab wohl eine Arbeit der Musikwissenschaftlerin Helga Thoene. Sie hat ein Buch über die Bach-Chaconne in d-moll und die versteckten Botschaften darin geschrieben. Das geht manchmal ein bisschen weit, aber ihre Ideen zu den Melodien aus Trauerchorälen in dieser Musik scheinen so offensichtlich. Deshalb wird auf dieser Aufnahme mit Poppen die Chaconne traditionell gespielt und das Hilliard Ensemble singt die Choralmelodien, die Thoene in der Chaconne ausgemacht hat, wie einen Obligato-Part dazu. Das rückt das ganze Stück in eine andere Perspektive.« Allgemein bekannt sind die zahlreichen verschlüsselten Botschaften wie symbolische Zahlenkombinationen oder verborgene Choralzitate, die Bach in seine Kompositionen eingeflochten haben soll. Die Arbeit von Helga Thoene folgt der These, Bach habe die d-moll-Partita und insbesondere die ›Ciaccona‹ als »klingendes Epitaph« für seine Frau Maria Barbara komponiert, die 1720 plötzlich verstarb. Nicht allein der dunkle Charakter des Werkes legt Werke diese These nahe, sondern zahlreiche Zitate von Trauerchorälen, die Helga Thoene in der Partita nachgewiesen hat und den expliziten Zusammenhang des Werkes mit dem Themenkreis Trauer und Tod beweisen. Diesen Gedanken greift Pekka Kuusisto durch die Verarbeitung der Trauerchoräle auf und fügt ihn mit seiner eigenen Vorliebe auf dem Gebiet der Improvisation mit elektronischen Instrumenten zusammen. Es liegt in der Natur der Sache, dass Improvisation aus dem Augenblick heraus entsteht, und es ist daher schwierig, im Vorfeld etwas darüber zu sagen. In Bezug auf die Musik gibt Pekka Kuusisto folgende Hinweise: »Ich mache es ein bisschen wie Terry Riley und schaffe eine lebendige Musik, die sich immer ein klein wenig verändert, als Basis für meine Improvisationen. Diese einfachen Melodien aus der Volksmusik oder Choräle sind sehr gutes Material für Improvisationen. Der elektronische Sound für dieses Projekt soll nicht laut sein, ich spiele manchmal in extrem tiefen Lagen mit einem dunklen Klang. Und weil die Musik verstärkt ist, klingt sie immer etwas wie aus der Ferne, mit vielen verschiedenen Schichten. Das ist fast wie Architektur. Mit den Improvisationen auf der E-Geige und der Original-Partita auf meiner normalen Geige ergibt sich eine Mischung von verschiedenen Klanglandschaften. Wenn ich dann auf der normalen Geige spiele, gibt es einen ganz besonders fokussierten Klang. Bei Bachs Komposition gibt es nichts, was man hinzufügen oder wegnehmen könnte. Es ist einfach pur und genial. Das gibt einen schönen Kontrast zu den offenen Klängen der Improvisation.« Anregungen zur Spurensuche Unsere Programmheftautorin Kaja Engel empfiehlt Das Netzwerk, in dem Pekka Kuusistos Programm steht, lädt zum weiteren Spurenlesen ein. Daher seien hier einige Hinweise angefügt, mit denen jedoch keinesfalls ein Anspruch auf umfassende Darstellung der Thematik erhoben werden soll: Die CD von Christoph Poppen und dem Hilliard Ensemble trägt den Titel »Morimur« (»Wir sterben«); sie erschien bei dem Label ECM Records. Helga Thoenes Arbeit mit dem Titel »CIACCONA – Tanz oder Tombeau« wurde 2003 im Dr. Ziethen Verlag Oschersleben veröffentlicht, einschließlich der CD »Morimur«. Den Bereich der verschlüsselten Botschaften in Bachs Kompositionen hat Oliver Buslau zum Thema eines spannenden Unterhaltungsromans gemacht: »Die fünfte Passion« ist im Goldmann Verlag erschienen und enthält den genauen Termin des Jüngsten Gerichts. Für Freunde des Skurrilen sowie bibliophiler Bücher ist Rohan Kriwaczeks »Eine unvollständige Geschichte der Begräbnis-Violine« aus dem Eichborn-Verlag ein großes Vergnügen und bietet höchst überraschende musikologische Kuriositäten. 14 I 15 Bekenntnisse eines Technik-Fans Anmerkungen zur Improvisation von Pekka Kuusisto Guten Abend zusammen und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich möchte Ihnen ein paar Informationen über die Technik geben, die ich heute Abend verwenden werde. Da ist einerseits eine elektrische Geige. Sie hat keinen Korpus, sondern nur ein Skelett. Es gibt keinen Resonanzkörper, keine Luft oder Leben, deshalb klingt sie schrecklich, wenn man ihr nicht befreundete Maschinen zum Spielen gibt. Ich habe zwei große schwarze Maschinen und eine kleine rote mitgebracht. Die erste schwarze ist de facto ein Computer mit einer sehr regen Fantasie – er vermittelt starke Illusionen von Verstärkern, Lautsprechern, Mikrofonen, Räumen und Kombinationen dieser Elemente. Ich kann ihn beispielsweise bitten, mir den Klang eines klassischen Gitarrenverstärkers aus den 1960ern zu geben, mit einer extra Lautsprecherbox von der Größe eines kleinen Hauses, der mit einem Bändchenmikrofon aus sechs Metern Entfernung aufgenommen wurde und dann das ganze Ding in die Mitte eines Fußballstadions stellen. Die zweite schwarze Kiste ist ein Cousin von Nummer eins. Sie träumt auch davon, viele Dinge zu sein – verschiedene Effektgeräte, Echos, Widerhall, Ringmodulatoren und Ähnliches. Aber sie lässt mich auch kleine Musikeinheiten aufnehmen während ich spiele, die dann in verschiedenen Strukturen, Harmonien und Rhythmen gesammelt werden. Man nennt das einen Loop-Sampler und jeder Haushalt sollte einen haben. Das kleine rote Pedal ist lustig. Es kann das Register der Geige in einem Moment wechseln. Ich drücke einen Knopf und bin plötzlich ein Bassist. Es kann auch Noten hinzufügen, die dem nachfolgen, was ich spiele. Das bedeutet, dass ich nur eine Note spiele, Sie aber zwei hören. Jeder Pianist, der die Terzenetüde von Chopin übt, wünscht sich die kleine rote Maschine. Außerdem habe ich zwei Lautstärke-Pedale. Eines steuert die Lautstärke dessen, was ich spiele, und das andere kümmert sich um den Loop-Sampler. Manchmal singe ich ein bisschen oder probiere vielleicht, zu pfeifen. Ich habe auch ein paar Instrumente auf meinem Handy und die können der Musik ein nettes Aroma verleihen. Bei Improvisationen weiß man einfach nie so genau, was passiert. Der Sinn der Improvisationen ist es, die Schatten und Echos der Melodien heraus zu holen, die in der Partita versteckt sind, gleichzeitig aber einen Gegensatz zu der strengen Struktur Bachs und dem konzentrierten Klang der akustischen Geige zu bilden. Ich glaube, die Partita ist für immer, aber meine improvisierten Reflektionen darüber werden nur heute Abend so klingen. Danke noch einmal, Pekka Kuusisto. Werke 16 I17 Pekka Kuusisto Der finnische Violinist Pekka Kuusisto ist einer der wandlungsfähigsten und markantesten Musiker, die zurzeit zu erleben sind. Er demonstriert außergewöhnliche Individualität und Ideenreichtum und wird geschätzt für die Spontaneität und Frische in seinem Spiel. Pekka Kuusisto sieht das so: »Ich spiele nicht, um anders als andere oder genauso zu sein wie jemand anderes. Ich spiele einfach so, wie ich denke und fühle.« 1995 gewann Pekka Kuusisto als erster Finne die »International Jean Sibelius Violin Competition«. Kuusisto wurde 2006 gemeinsam mit dem Pianisten Olli Mustonen und dem Dirigenten Stefan Asbury Artist in Residence bei der Tapiola Sinfonietta. In der laufenden Saison engagiert er sich außerdem für SIB, eine neue Konzertserie in Finnland, für die er sowohl die Programme als auch die Gastsolisten verantwortet. Als Künstlerischer Direktor beim finnischen »Our Festival« gestaltet Pekka Kuusisto seinen eigenen Veranstaltungskalender. Kuusisto hebt sich von den meisten anderen Violinisten seiner Generation durch seine Lust und die Fähigkeit zu Improvisieren ab. Er liebt es, viele verschiedene Musikstile zu spielen, und bringt für jedes Genre dieselbe Intensität auf. Er hat mit dem finnischen Elektronik-Jazz-Ensemble Rinneradio und dem norwegischen Noise-Duo Fe-Mail, bestehend aus Waldhorn und Gesang, gearbeitet und elektronische Musik gemacht, die auf Improvisation und Live-Samples basiert. Im Mai 2009 erschien die erste CD von Kraft, Kuusistos finnischem Duo mit Violine und Akkordeon mit Johanna Juhola. Zu seinen weiteren ungewöhnlichen Projekten zählt eine Zusammenarbeit mit dem jungen österreichischen Multi-Perkussionisten Martin Grubinger. Gemeinsam spielten sie Konzerte in Deutschland und Österreich sowie ein Recital im New Yorker Lincoln Center. Pekka Kuusisto leitet immer häufiger Ensembles von der Violine aus, darunter das London, Scottish und Irish Chamber Orchestra sowie das Zürcher Kammerorchester. In der letzten Saison spielte er erneut mit dem Australian Chamber Orchestra und konnte sowohl die Kritiker als auch das Publikum überzeugen. In dieser Saison leitet er die Britten Sinfonia auf einer Tournee durch die Niederlande und Großbritannien, das Ensemble orchestral de Paris, das Münchener Kammerorchester und die Camerata Nordica. Als Solist arbeitet Pekka Kuusisto weiterhin mit einigen der weltbesten Orchester und Dirigenten zusammen. Höhepunkte dieser Saison beinhalten die Aufführung des Violinkonzerts von Thomas Adès unter der Leitung des Komponisten sowie Auftritte als Artist in Residence beim »Sibelius Festival« des Toronto Symphony Orchestra im April 2010. Kuusistos jüngste CD-Veröffentlichung beim Label Ondine ist eine Zusammenstellung von Werken für Violine und Gitarre von Niccolo Paganini mit dem Gitarristen Ismo Eskelinen. Unter den weiteren CDs sind zwei hoch gelobte Aufnahmen mit Werken von Sibelius für Violine und Klavier mit Heini Kärkkäinen sowie für Violine und Orchester mit der Tapiola Sinfonietta. Kuusisto 18 I19 ist in »4« zu sehen, einer DVD-Dokumentation über Vivaldis »Vier Jahreszeiten«, in der er den »Winter« in einer Schneelandschaft in Lappland präsentiert. Pekka Kuusisto spielt eine Violine von Giovanni Battista Guadagnini aus dem Jahr 1752, eine Leihgabe der Finnish Cultural Foundation. Pekka Kuusisto im KONZERTHAUS DORTMUND Pekka Kuusisto gibt sein erstes Konzert in Dortmund in der Reihe »Junge Wilde«, in der sich acht junge Musiker in den kommenden drei Spielzeiten mit unterschiedlichsten Programmen und musikalischen Partnern präsentieren werden. Schon die erste Riege »Junger Wilder« mit Künstlern wie Martin Stadtfeld oder Annette Dasch konnte als neue Generation klassischer Musiker vermitteln: Klassik ist nicht elitär. Dass diese Künstler frischen Wind in die Musikwelt bringen, davon können sich regelmäßig Jugendliche aus Dortmunder Schulen bei den Besuchen der »Jungen Wilden« und die Konzertgänger beim »meet the artist!« nach den Konzert hautnah überzeugen. Der neue BMW 5er Gran Turismo www.bmw.de/ 5erGranTurismo Freude am Fahren Freude ist musik in ihren Ohren. erleben sie einen unvergesslichen abend. einzigartig wie der neue bmw 5er gran turismO. der erste seiner art. BMW EfficientDynamics Weniger Verbrauch. Mehr Fahrfreude. BMW Niederlassung Dortmund Nortkirchenstraße 111, 44263 Dortmund, Telefon 0231 / 95 06 - 110, www.bmw-dortmund.de Biografie Grenzgänge Zeitinsel Fazil Say – »Istanbul-Sinfonie« 1001 Nacht im Harem Die Widmungsträgerin Patricia Kopatchinskaja spielt mit dem WDR Sinfonieorchester Köln die Deutsche Erstaufführung von Fazil Says Violinkonzert »1001 Nacht im Harem«. Mi 10.03.2010 · 20.00 Kammermusikabend Fazil Say Bei diesem Abend mit Besetzungen vom Klaviertrio bis zum Klavierquintett steht neben Werken von Haydn, Erkin und Schostakowitsch ein für diesen Abend komponiertes Kammermusikwerk von Fazil Say auf dem Programm. Do 11.03.2010 · 20.00 Fazil Say & Friends Fazil Say frönt seiner Leidenschaft für Jazz und Improvisation und führt durch ein Programm mit eigenen Kompositionen und Arrangements sowie Werken von Brubeck, Ravel und anderen. Fr 12.03.2010 · 20.00 Istanbul-Sinfonie Das Zeitinsel-Festival für Fazil Say gipfelt in der Uraufführung seiner »Istanbul-Sinfonie«, die den Klang von Says Wohnort eingefangen hat. Musik ist wie ein Puzzle aus Tönen: Viele Elemente fügen sich zusammen zur Erfolgsmelodie des KONZERTHAUS DORTMUND. Unterstützen auch Sie hochkarätige Konzerte und profitieren durch Kartenvorkaufsrecht, exklusive Einladungen, kostenlosen Bezug von Broschüren etc. Werden Sie Teil der Gemeinschaft der »Freunde des Konzerthaus Dortmund e.V.« Infos: T 0231- 22 696 261· www.konzerthaus-dortmund.de Sa 13.03.2010 · 20.00 Weiterhören Texte Kaja Engel Fotonachweise S. 04 © Tanja Ahola S. 08 © Jaakko Kilpiäinen S. 16 © Tanja Ahola Herausgeber KONZERTHAUS DORTMUND Brückstraße 21 · 44135 Dortmund T 0231-22 696 200 · www.konzerthaus-dortmund.de Geschäftsführer und Intendant Benedikt Stampa Redaktion Dr. Jan Boecker · Marion Schröder Konzeption Kristina Erdmann · Bea Wißner Anzeigen Anne-Katrin Röhm · T 0231-22 696 161 Druck Hitzegrad Print Medien & Service GmbH Wir danken den beteiligten Künstleragenturen und Fotografen für die freundliche Unterstützung. Es war nicht in allen Fällen möglich, die Bildquellen ausfindig zu machen. Rechteinhaber bitte melden. Druckfehler und Änderungen von Programm und Mitwirkenden vorbehalten. Impressum