Zehn Jahre deutsche Währungsunion - Was

Werbung

ZEITGESPRACH

Zehn Jahre deutsche

Währungsunion - Was bleibt zu tun?

Zehn Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung hat sich die wirtschaftliche

Entwicklung in Ostdeutschland noch nicht in dem Maße an das westdeutsche Niveau

angeglichen, wie es damals von vielen erwartet wurde. Was bleibt zu tun?

Georg Milbradt

Aufbau Ost ein langwieriger Prozess

Z

ehn Jahre nach der Wiedervereinigung eine objektive und

genaue Bilanz zu ziehen fällt

schwer. Zwar sind die staatlichen

Institutionen weitgehend erfolgreich aufgebaut und Fortschritte

im Bereich der Infrastruktur für

Jedermann sichtbar. Jedoch muss

die ökonomische Seite des Einheitsprozesses sehr viel differenzierter betrachtet werden, da hier

nach wie vor große Schwierigkeiten bestehen.

Der wirtschaftliche Neubeginn

im Osten gestaltete sich problematischer als anfangs erwartet.

Der Systemwechsel deckte schonungslos die Defizite der sozialistischen Planwirtschaft auf. Der

Kapitalstock war in hohem Maße

verschlissen und technologisch

veraltet. Das Auseinanderfallen der

osteuropäischen Märkte und die

Verteuerung der ostdeutschen

Produktion und Produktionsfaktoren durch den Beitritt der DDR

zum Währungsgebiet der D-Mark

stellte die Wirtschaft vor riesige

WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII

Anpassungsprobleme. Gleichzeitig wurden Arbeitseinkommen vereinbart, die den tatsächlichen Produktivitätsverhältnissen der Betriebe nicht entsprachen. Dies führte

zu einem massiven Abbau von

Arbeitsplätzen und beeinträchtigt

die Wettbewerbsfähigkeit der ostdeutschen Wirtschaft bis heute.

Die 1990 gehegte Hoffnung auf

eine schnelle wirtschaftliche Erholung im Osten basierte in erster

Linie auf den Erfahrungen Westdeutschlands nach dem zweiten

Weltkrieg. Dass das westdeutsche

Wohlstandsniveau auch nicht innerhalb von zehn Jahren erreicht

wurde, wird dabei schnell vergessen. Selbst wenn für die neuen

Länder in den nächsten Jahren ein

kräftigeres Wachstum als im

Westen unterstellt wird, ist die Angleichung der wirtschaftlichen Verhältnisse weiterhin ein langwieriger

Prozess. Dies sollte kein Grund zur

Beunruhigung sein, da ökonomische Anpassungsprozesse nie im

Gleichschritt ablaufen und Rück-

schläge in solch langen Zeiträumen nicht ungewöhnlich sind.

Güterentstehung und

Produktivität

Nach einem erheblichen Einbruch in den Jahren 1990/91

konnten in den anschließenden

Jahren bis 1994 Wachstumsraten

des Bruttoinlandsproduktes (BIP)

von über 9% für die ostdeutschen

Länder erreicht werden (vgl.

Abbildung 1). Seitdem aber gingen

die Wachstumsraten wieder zurück. 1997 lag das ostdeutsche

Wachstum erstmals wieder unterhalb des westdeutschen Niveaus.

Das BIP je Einwohner betrug

1991 etwa 30% des Westniveaus

und erreichte 1998 mit 27 982 DM

rund 55% des Durchschnitts der

westdeutschen Länder und liegt

deutlich unter 75% des EUDurchschnitts. Die neuen Länder

stehen damit in einem EU-weiten

Vergleich auf einer Stufe mit

Griechenland, Regionen Süditaliens oder Portugal.

391

ZEITGESPRACH

Abbildung 1

Wachstumsraten Ost/West

eine aus Markterschließungsgründen häufig notwendige Niedrigpreisstrategie und vor allem eine

noch geringe Vernetzung zwischen

großen und kleinen Unternehmen

sowie mit leistungsfähigen mittelständischen Zulieferfirmen bzw.

Dienstleistungsbetrieben vor Ort

erschweren einen weiteren Produktivitätsanstieg.

Westdeutschland

Ostdeutschland

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Q u e l l e : Statistisches Bundesamt; Graphik: Sächsisches Staatsministerium der Finanzen;

Werte für 2000: IWH-Prognose.

Betrachtet man die Entwicklung

differenziert nach Sektoren oder

Branchen, so ergibt sich jedoch

ein extrem uneinheitliches Bild.

Während das Verarbeitende Gewerbe (bei allen Unterschieden

zwischen den Branchen) insgesamt als Wachstumsmotor angesehen werden kann, sind im anteilig immer noch gewichtigen Baugewerbe deutliche Schrumpfungsprozesse zu verzeichnen. Der

Rückgang des gesamtwirtschaftlichen Wachstums seit der zweiten

Hälfte der neunziger Jahre ist zu

einem Gutteil auf diese letztlich

unvermeidlichen Rückgänge in der

Baubranche zurückzuführen. Der

alleinige Blick auf das BIP verdüstert somit die ökonomische

Bilanz des Einheitsprozesses und

verschleiert durchaus bestehende

positive Entwicklungen der Produktion in vielen anderen Zweigen.

Eine wesentliche Ursache der

gesamtwirtschaftlichen Probleme

liegt in der nach wie vor zu geringen Produktivität der ostdeutschen Wirtschaft. Die Arbeitsproduktivität (pro Kopf) konnte zwar

im Vergleich zum Westen von 31 %

(1991) auf 59,4% (1998) gesteigert

werden, liegt damit aber weiterhin

deutlich unter den westdeutschen

Werten (vgl. Abbildung 2). Die

gesamtwirtschaftliche Ost-West-

392

Produktivitätslücke lässt sich im

Wesentlichen durch die besondere

Struktur der ostdeutschen Wirtschaft erklären. Sie exportiert trotz

hoher Zuwachsraten nach wie vor

zu wenig ins Ausland. Die Exportquote lag 1998 in den ostdeutschen Ländern bei lediglich 17,9%,

während die westdeutschen Länder einen Wert von 34,3% aufwiesen. Ein wichtiger Grund hierfür

besteht wiederum in der großen

quantitativen Bedeutung der binnenmarktorientierten

Bauwirtschaft. Der niedrige Kapitalstock,

Die Autoren

unseres Zeitgesprächs:

Prof. Dr. Georg Milbradt, 55,

ist Sächsischer Staatsminister der Finanzen.

Prof. Dr. Rüdiger Pohl, 55, ist

Präsident des Instituts für

Wirtschaftsforschung in Halle

und lehrt Volkswirtschaftslehre an der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg.

Prof. Dr. Karl-Heinz Paque,

43, ist Inhaber des Lehrstuhls

für Volkswirtschaftslehre, insbesondere für Internationale

Wirtschaft an der Ottovon-Guericke-Universität in

Magdeburg.

Während die Produktivität pro

Kopf der ostdeutschen Betriebe

1998 erst knapp 60% des Westniveaus erreichte, lagen die Lohnkosten pro Kopf mit 73,8% des

Westniveaus - relativ betrachtet erheblich höher. Die Lohnproduktivitätslücke betrug 1998 24,1%.

Sie bildet auch für die kommenden

Jahre die Achillesferse des Aufbaus Ost, weil die ostdeutschen

Betriebe dadurch einen erheblichen Nachteil gegenüber den nationalen und internationalen Wettbewerbern erfahren.

Hohe Arbeitslosigkeit

Der

Transformationsprozess

wurde von einem erheblichen Personalabbau begleitet. Seit 1989

sind in Ostdeutschland netto rund

zwei Fünftel aller Arbeitsplätze

verloren gegangen. Gleichzeitig

wies der Arbeitsmarkt nach der

Wende eine sehr große Dynamik

auf, der sich die Ostdeutschen gestellt haben. Heute arbeiten rund

drei Viertel der Beschäftigten in einem anderen Beruf oder auf einem

anderen Arbeitsplatz als vor der

Wende.

Die hohe Arbeitslosigkeit resultiert jedoch nicht allein aus einem

geringen Angebot von Arbeitsplätzen, sondern vor allem aus der

hohen Nachfrage durch Arbeitsuchende, also einer höheren Erwerbsneigung. Nur wenige Menschen wissen, dass die Ausstattung mit Arbeitsplätzen in Sachsen

mit 417 Arbeitsplätzen pro 1000

Einwohnern überdurchschnittlich

WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII

ZEITGESPRACH

Abbildung 2

Lohnkosten und Produktivität Ost

(in% des Westniveaus)

80 -i

72.5

73.6

74,4

73,8

59,4

60-

40-

20-

24,1

1991

1992

Lohnkosten pro Kopf

1993

A

1994

1995

Lohn-Produktivitäts-Lücke

.SJö

1997

1998

—• • Produktivität pro Kopf

Q u e l l e : Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen; Graphik: Sächsisches Staatsministerium der Finanzen.

gut ist (vgl. Abbildung 3). Unter

den Flächenländern in Deutschland wird dieser Wert nur von drei

Ländern übertroffen: Bayern,

Baden-Württemberg und Hessen.

Dennoch können und dürfen diese

Zahlen nicht von der gesellschaftlichen Brisanz des Problems der

Arbeitslosigkeit ablenken.

Solidarpakt I

Trotz einiger Fehlentwicklungen

und des nach wie vor bestehenden

Anpassungsbedarfs hat der Aufbau Ost mittlerweile einen sehr beachtlichen Stand erreicht. Die positiven Entwicklungen sind unübersehbar. Die Telekommunikationsstruktur ist die modernste der

Welt, die Qualität von Eisenbahnen

und Fernstraßen nähert sich westdeutschem Niveau. Schulen und

Universitäten sind reformiert, wobei letztere zunehmend auch von

westdeutschen Studenten besucht werden. Die medizinische

Versorgung ist gut ausgebaut und

die zuvor unverantwortlichen Umweltbelastungen sind dramatisch

reduziert worden.

Wesentlich zu dieser Entwicklung haben die finanziellen Unterstützungen im Rahmen des Solidarpakts und durch die Europäische Union beigetragen.

WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII

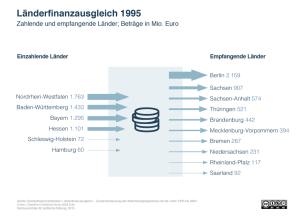

Schwerpunkt des Solidarpakts

war das Föderale Konsolidierungsprogramm (FKP), das im

Wesentlichen aus der Neuordnung

des bundesstaatlichen Finanzausgleichs unter Einbeziehung der

neuen Länder sowie der Schaffung

des Sondervermögens „Erblastentilgungsfonds" bestand. Im Ergebnis dieser Verhandlungen wurde

für zehn Jahre ein jährliches Transfervolumen von 56,8 Mrd. DM für

den Osten (einschließlich Gesamtberlins) zwischen Bund und Ländern beschlossen. Dafür entfielen

mit der Umsetzung des Solidarpaktes im Jahr 1995 die Leistungen aus dem Fonds „Deutsche

Einheit" in Höhe von 33,6 Mrd. DM

und die Berlin-Hilfe in Höhe von

6,2 Mrd. DM.

Neben der Integration der neuen Länder in den bundesdeutschen Finanzausgleich werden

den neuen Ländern, zunächst befristet bis zum Jahr 2004, Mittel

zur Finanzierung von Sonderbelastungen und des infrastrukturellen Nachholbedarfs gewährt.

Trotz der erheblichen Mehreinnahmen für die ostdeutschen Länder infolge des Solidarpaktes blieb

der Umfang der Leistungen hinter

den Erwartungen zurück. Begrün-

det ist dies durch Verschiebungen

der Steuerkraftentwicklung zwischen den Ländern sowie durch

bundesweite

Steuermindereinnahmen seit 1995. Denn mit Ausnahme der gesetzlich festgesetzten Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen und der IfGMittel hängen die Transferleistungen von der Entwicklung der Steuereinnahmen in West und Ost ab.

Solidarpakt II

Mit dem Auslaufen des Solidarpaktes im Jahr 2004 ist der Aufbaüprozess in den neuen Ländern

aber keineswegs abgeschlossen.

Wichtige

finanzwirtschaftliche

Kennziffern fallen nach wie vor zu

Ungunsten der neuen Länder aus:

D Die

Finanzkraftunterschiede

zwischen west- und ostdeutschen

Gebietskörperschaften

konnten noch nicht hinreichend

abgebaut werden, die originären

Steuern der neuen Länder weisen

vor jeder Umverteilung nur knapp

ein Drittel des westdeutschen

Wertes auf.

D Die Steuereinnahmen decken

auch unter Einrechnung der Umsatzsteuerverteilung bislang erst

gut 50% der Ausgaben. Die Steuerdeckungsquote der alten Länder

liegt im Vergleich dazu bei durchschnittlich 75%.

Deshalb besteht ein weitgehender Konsens darüber, dass nach

dem Auslaufen des Solidarpaktes I

eine Anschlussregelung erforderlich ist. Dies wurde auch Ende Mai

bei einem Treffen der ostdeutschen Ministerpräsidenten mit

dem Bundeskanzler deutlich. Die

inhaltliche Ausgestaltung ist aber

noch unklar, und die neuen Länder

stehen mit ihrer Forderung nach

einer Anschlussregelung in einer

umfassenden Begründungspflicht.

Führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben hierzu eine Be-

393

ZEITGESPRACH

Abbildung 3

Arbeitsplatzdichte der Flächenländer (1999)

bOU -i 444

400 -

; s

i I

300 *200 - ! '{

439

!

!

t

•1

•'

! -1

i

• •I

100 •

! ;

i- :

425

403

]'

s

•i

398

398

396

386

391

•

1

-

!

j

i

379

367

•

t 'i

\- -j

. I t

i

384

• j

,

I I

j

Q u e l l e : Sächsisches Staatsministerium der Finanzen.

Standsaufnahme des Aufbaus Ost

vorgelegt, die folgende, über das

Jahr 2004 hinaus fortdauernde

Sonderlasten beschreibt:

D Infrastruktureller Nachholbedarf.

Die Institute messen dem Abbau

des teilungsbedingten Nachholbedarfs eine Schlüsselrolle für die

weitere Entwicklung Ostdeutschlands bei. Nach den Untersuchungen beläuft sich die Infrastrukturlücke auf rund 300 Mrd. DM. Defizite bestehen nach wie vor im Bereich der wirtschaftsnahen Infrastruktur und hier insbesondere bei

der Verkehrsinfrastruktur abseits

der großen Magistralen.

D Unterproportionale kommunale

Steuerkraft. Die kommunale Steuerkraft in den ostdeutschen Flächenländern betrug 1999 knapp

40% des Westniveaus. Wie die

jüngsten Steuerschätzungen zeigen, dürften die ostdeutschen

Kommunen auch 2005 noch deutlich unter 50% des Westniveaus

bleiben.

D Wirtschaftsförderung. Trotz der

kräftigen Investitionstätigkeit ist

die Ausstattung der Arbeitsplätze

mit Sachkapital noch unbefriedigend. So betrug die Ausrüstungsausstattung je Erwerbsfähigen in

Ostdeutschland 36 700 DM, in

Westdeutschland hingegen durch-

394

schnittlich 61 300 DM. Auch die

Förderung von Forschungs- und

Entwicklüngsaktivitäten und die finanzielle Unterstützung von Maßnahmen zur Markterschließung

bedürfen in Zukunft weiterer

Unterstützung.

Künftiger Handlungsbedarf

Der weitere Aufbau in den neuen Ländern bedarf auch über 2004

hinaus der gesamtstaatlichen Unterstützung. Bei allen wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten Ostdeutschlands wäre es

jedoch für die Generationenaufgabe des Einigungsprozesses

in jeder Hinsicht fatal, unter Verweis auf die schwierigen Ausgangsbedingungen in eine Art

passiver Nehmermentalität zu verfallen und die Abhängigkeit vom

Westen zu kultivieren. Vor allem

bekäme der Ost-West-Gegensatz

eine verschärfte politisch-psychologische Komponente, was nicht

im Sinne des föderalen Systems

und nicht im Sinne Ostdeutschlands sein kann.

Daher sieht sich der Freistaat

Sachsen auch weiterhin in der

Pflicht, ergänzend zu den Hilfen

seinen eigenen Beitrag zu mehr

Wachstum und Konsolidierung zu

leisten, um die Abhängigkeit von

den Transferleistungen zu mindern.

Konkret heißt das beispielsweise,

dass der sächsische Haushalt versucht, alle laufenden Ausgaben

mit laufenden Einnahmen zu finanzieren. Zusätzlich zur Verfügung

stehende Finanzmittel werden

konsequent für den Aufbau eingesetzt. Der Haushalt des Freistaats

Sachsen weist im Vergleich zu den

übrigen ostdeutschen Ländern eine deutlich höhere Investitionsquote auf. Sie liegt bei rund 27%,

während der Wert in den anderen

neuen Ländern durchschnittlich

um ca. 6 Prozentpunkte niedriger

ausfällt. Langfristig wird sich dies

als großer Vorteil darstellen.

Dennoch muss man sich bereits

heute auf weiter sinkende Einnahmen vorbereiten. Da Sachsen zur

Realisierung erforderlicher Ausgabeneinschnitte nicht bereit ist,

auf zukunftsorientierte Investitionen zu verzichten, muss konsequent bei den laufenden Ausgaben

insbesondere für das Personal angesetzt werden. Zudem soll die

Verschuldung Sachsens moderat

bleiben, um nicht von der Zinsseite

her unter Druck zu geraten. Während Sparen üblicherweise bedeutet, dass man vorhandenes Geld

für die Zukunft zurücklegt, heißt

Sparen für die sächsische Staatsregierung, Geld, das man nicht

hat, nicht auszugeben.

Zusätzlich zum Stellenabbau ist

vor allem eine umfassende Strukturreform der staatlichen Verwaltung erforderlich. Gerade angesichts rückläufiger Bevölkerungszahlen sind hier Einschnitte angezeigt, die sicherlich auch schmerzlich sind. Sachsen geht bereits

diesen Weg und wird ihn künftig

verstärkt verfolgen - nicht aus purer Freude am Sparen, sondern zur

Stabilisierung und Entwicklung

des Landes und damit zur Verstetigung des deutschen Einigungsprozesses.

WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII

ZEITGESPRÄCH

Rüdiger Pohl

Zehn Jahre nach der Währungsunion:

drei Thesen über die ostdeutsche Wirtschaft

A lach wie vor bestimmen harte

\ VKontraste das Bild der ostdeutschen Wirklichkeit. Sie verhindern ein einheitliches Urteil über

die Transformation (These 1).

Von Anfang an war die ostdeutsche Transformation von positiven

und negativen Bewertungen begleitet: Gewinner stehen gegen

Verlierer, Erfolg steht neben Misserfolg. Zehn Jahre nach Einführung der D-Mark hat sich an den

harten Kontrasten nichts geändert.

Die Auflistung düsterer Daten ist

leicht möglich. Die Arbeitslosigkeit

ist hoch. Der Wohnungsleerstand

erreicht ein dramatisches Ausmaß.

In einigen Wirtschaftszweigen

schrumpft die Produktion immer

noch erheblich. Manche Regionen

sind von massiven Abwanderungen betroffen. Der anhaltende

Lohnrückstand gegenüber Westdeutschland löst Unzufriedenheit

aus („Bürger zweiter Klasse"). Die

gesamtwirtschaftliche Produktivität liegt erst bei zwei Dritteln

des westdeutschen Niveaus. Ostdeutschland ist auf hohe Transferzahlungen aus Westdeutschland

angewiesen.

Ebenso leicht lässt sich eine Erfolgsgeschichte erzählen. Die Bevölkerung realisiert heute einen

Lebensstandard, der in der sozialistischen Mangelwirtschaft der

DDR nicht vorstellbar gewesen

war. An die Stelle zusammengebrochener Produktionsstrukturen

sind Unternehmen gerückt, die

sich im Wettbewerb an den Weltmärkten bewähren müssen. Das

* Der Beitrag basiert auf Rüdiger P o h l :

Die unvollendete Transformation. Ostdeutschlands Wirtschaft zehn Jahre nach

Einführung der D-Mark in der DDR, in: IWH,

Wirtschaft im Wandel, Heft 8/2000.

WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII

gewerbliche Bruttoanlagevermögen ist weitgehend modernisiert.

Dem Substanzverfall von Wohnraum und Infrastruktur, den die

DDR nicht mehr aufhalten konnte,

ist Einhalt geboten, die Erneuerung mit großem Aufwand vorgenommen worden. Die ökologische

Lebensgrundlage, in der DDR unverantwortlich beeinträchtigt, wird

wiederhergestellt. Die marktwirtschaftlichen Institutionen sind in

Ostdeutschland etabliert und inzwischen eingeübt.

Es bleibt der persönlichen Bewertung jedes einzelnen überlassen, wie er die Gesamtbilanz sieht.

Kontroversen darüber werden bestehen bleiben. Kontrovers wird

auch bleiben, ob andere Weichenstellungen besser gewesen

wären (eine Währungsunion nach,

nicht vor Reformen in der DDR; eine an der Leistungskraft orientierte, statt sie anfangs überfordernde

Lohnentwicklung; gar ein „dritter

Weg" zwischen Sozialismus und

Marktwirtschaft). Doch „Was-wäre-gewesen-wenn"-Debatten sind

nicht zukunftweisend. Fest steht,

dass die DDR-Wirtschaft nicht

durch die Wende kollabiert ist,

sondern bereits vorher ausgehöhlt

war. Daran gemessen ist in den

zehn Jahren außerordentlich viel

geschafft worden.

Dynamische Wirtschaft mit

Beschäftigungslücke

Ostdeutschland wird einen stabilen und international wettbewerbsfähigen

Wirtschaftssektor

haben, doch der wird auf absehbare Zeit zu klein bleiben, um die

heute vorhandenen

Beschäftigungs- und Einkommenswünsche

zu erfüllen (These 2).

In Ostdeutschland entwickelt

sich ein Wirtschaftssektor, der sich

im internationalen Wettbewerb behaupten kann. Die ostdeutsche

Industrie steht an den Weltmärkten

keineswegs mehr auf verlorenem

Posten. Die Industrie kann ihre

Produktion seit 1994 beachtlich

steigern, um mehr als 8% jährlich.

Außerordentlich kräftig sind die

Auslandsimpulse. Die Aufträge aus

dem Ausland expandieren jährlich

um mehr als 20%. Besonders dynamisch entwickeln sich Industriebereiche, die gemeinhin mit Innovationen in Verbindung gebracht

werden: Büromaschinen, Datenverarbeitung, Medizintechnik, Optik. Die Produktionsausweitung

der letzten Jahre ist von großen

Produktivitätsfortschritten begleitet gewesen. Die Industrie ist in

weiten Teilen bereits schon heute

und wird immer mehr zum international wettbewerbsfähigen Wirtschaftssektor in Ostdeutschland.

Soweit die gute Nachricht.

Die schlechte Nachricht: dieser

wettbewerbsfähige Wirtschaftssektor wird auf absehbare Zeit zu

schmal bleiben, um die Beschäftigungs- und Einkommenswünsche

der Bevölkerung voll befriedigen

zu können. Die Industrie als Kern

des wettbewerbsfähigen Sektors

beschäftigt heute 1 Million von

5,1 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Selbst

wenn die Industrie ihre Beschäftigung um zehn oder zwanzig

Prozent ausweiten könnte, wäre

das angesichts der heute vorhandenen Beschäftigungslücke von

schätzungsweise 1,5 Millionen Arbeitsplätzen keine Lösung für die

Arbeitslosigkeit.

Das Gesamtbild der ostdeutschen Wirtschaft wird eben nicht

395

ZEITGESPRÄCH

nur von der dynamischen Industrie

bestimmt, sondern selbst zehn

Jahre nach der Einführung der DMark immer noch auch von aufgestautem Strukturwandel. Die Bauwirtschaft hat, nachdem der Nachholbedarf bei Wohnungen und gewerblichen Bauten gedeckt ist,

Überkapazitäten, deren Abbau

sich weiterhin in schrumpfender

Produktion und abnehmender Beschäftigung niederschlägt. Auch

innerhalb der Industrie sind nicht

alle Branchen auf Wachstumskurs.

Manche wie die Schmuckindustrie

schrumpfen immer weiter. Der

Dienstleistungssektor hat nach

Jahren überaus starken Wachstums jetzt zu „normalem" Wachstum gefunden, eine besondere Beschäftigungsdynamik ist dort nicht

mehr angelegt. Ebenso wird der

Staat weiterhin Arbeitsplätze abbauen müssen, weil der vergleichsweise hohe Personalbestand angesichts knapper Kassen

nicht zu halten ist. Nüchtern ist

festzustellen: die Etablierung eines

wettbewerbsfähigen Wirtschaftssektors bedeutet auf absehbare

Zeit nicht, dass es zu einer deutlichen Ausweitung der Gesamtbeschäftigung kommen wird.

Rentable Arbeitsplätze

Allerdings sollte nicht nur nach

dem Gesamtvolumen an Beschäftigung gefragt werden. Nicht minder wichtig ist, wie viel der vorhandenen Beschäftigung bereits rentabel ist und wie viel immer noch

von Subventionen abhängt. Auf

die Dauer zählt nur rentable Beschäftigung, subventionierte Beschäftigung bleibt latent gefährdet.

Als „rentabel" können Arbeitsplätze in Unternehmen gewertet werden, die mit den realisierten Ab-satzpreisen die Durchschnittskosten der Produktion decken und

eine angemessene Verzinsung des

eingesetzten Kapitals erzielen. Das

Problem ist die quantitative Abschätzung. Die Statistik liefert kei-

396

ne Daten darüber, wie viel Arbeitsplätze im definierten Sinne rentabel sind. Es gibt aber gute Gründe

für die Einschätzung, dass die Anzahl rentabler Arbeitsplätze in den

letzten Jahren zugenommen hat.

In den dynamischen Branchen der

ostdeutschen Wirtschaft wachsen

immer mehr Unternehmen in die

Gewinnzone und behaupten sich

aus eigener Kraft am Markt. Sie

werden rentabel und mit ihnen ihre

Arbeitsplätze.

Vor diesem Hintergrund ist am

ostdeutschen Arbeitsmarkt eine

paradox anmutende Entwicklung

im Gange: die Lage wird zugleich

schlechter und besser. Schlechter

wird sie mit Blick auf die Gesamtbeschäftigung, die noch weiter sinken könnte (jedenfalls nicht

stark steigen wird), weil unrentable

Arbeitsplätze dauerhaft nicht zu

halten sind und aufgegeben werden müssen. Besser wird sie mit

Blick auf die rentable Beschäftigung, die weiter ansteigen wird.

Eine Reihe von Unternehmen ist

wettbewerbsfähig, andere werden

es. Sie sorgen für die Ausweitung

rentabler Arbeitsplätze.

Volle Lohnangleichung?

Mit einem zwar wettbewerbsfähigen, aber schmalen Wirtschaftssektor werden sich Einkommenswünsche, die sich am westdeutschen Niveau orientieren, in der

Summe nicht realisieren lassen.

Im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegt die Wirtschaftsleistung je Erwerbstätigenstunde

(Produktivität) in Ostdeutschland

immerhin schon bei 60% des

westdeutschen Wertes, aber eben

weit ab von 100%. Der Rückstand

reflektiert das unterschiedliche

„Mischungsverhältnis" neuer und

etablierter Unternehmen in Ost

und West. Neu gegründete („junge") Unternehmen realisieren normalerweise in den ersten Jahren

nicht den gleichen Markterfolg,

den etablierte Unternehmen über

viele Jahrzehnte auf- und ausgebaut haben, zumal in den traditionellen Branchen nicht. Dies ist im

Osten nicht anders als im Westen.

Der Unterschied liegt darin, dass

in Ostdeutschland neu gegründete

Unternehmen dominieren und, im

Vergleich zu Westdeutschland,

etablierte Unternehmen weitgehend fehlen.

Neu gegründete Unternehmen

werden, bei gutem Management,

allmählich etablierte Unternehmen, dies wird in Ostdeutschland

nicht anders sein. Doch dieser

Prozess braucht noch viel Zeit.

Solange der Prozess nicht abgeschlossen ist, fehlt für eine volle

Lohnangleichung an westdeutsches Niveau die wirtschaftliche

Basis. Eine dennoch vorgenommene rasche Lohnangleichung

würde unvermeidlich zu weiter anschwellender Arbeitslosigkeit führen. Auch wenn in manchen Tarifkonflikten lautstark die „volle

Lohnangleichung" gefordert wird,

bleibt doch auf das Faktum zu verweisen, dass die nachhängende

Leistungskraft der ostdeutschen

Wirtschaft in den meisten Wirtschaftsbereichen sehr wohl in

deutlich niedrigeren Löhnen als im

Westen ihren Niederschlag findet.

Die Lohnfrage ist aber nicht nur

ein West-Ost-Problem. In Ostdeutschland selbst geht es um

Lohndifferenzierung. Boomende

Branchen, gefestigte Unternehmen können hohe Löhne zahlen; in

hinterherhinkenden, gar schrumpfenden Branchen ist das nicht

möglich. Für mobile Arbeitnehmer,

die ihren Job auch in Westdeutschland fänden, müssen westdeutsche Löhne gezahlt werden,

für andere geht das nicht. Die ostdeutsche Bevölkerung hat geprägt

durch die gleichmacherische Lohnpolitik der DDR nach wie vor eher

wenig Verständnis für die Notwendigkeit einer Ausdifferenzierung der

Löhne. Die Lohnfrage, genauer:

WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII

ZEITGESPRACH

die notwendige Ausdifferenzierung,

bleibt Quelle für Spannungen.

Staatliche Förderpolitik

Die Vollendung der Transformation wird immer weniger von staatlicher Förderpolitik und immer

mehr von Marktprozessen getragen. Transferzahlungen zugunsten

von Ostdeutschland bleiben gleichwohl erforderlich (These 3).

Zehn Jahre nach Einführung der

D-Mark stellt die Verbreiterung der

wettbewerbsfähigen wirtschaftlichen Basis die wichtigste wirtschaftliche Herausforderung Ostdeutschlands dar. Die Basiserweiterung wird vor allem durch die

schon bestehenden Unternehmen

geleistet werden und sich im

Erfolgsfalle in fortgesetzter Expansion der Unternehmen niederschlagen. Neugründungen und

Ansiedlungen auswärtiger Investoren sind eine weitere Quelle für

wirtschaftliches Wachstum. Der

Staat wird wie bisher eine maßgebliche Rolle spielen. Das heißt

aber gerade nicht, die staatliche

Förderpolitik der neunziger Jahre

unbesehen fortzuschreiben. Die

Rolle des Staates ändert sich, weil

sich die Problemlage geändert hat.

Nach der Wende musste der

Staat dazu beitragen, dass sich

am Standort

Ostdeutschland

überhaupt eine eigenständige

Wirtschaft etablieren konnte. Denn

wirklich benötigt wurde die ostdeutsche Güterproduktion angesichts der überall in der Welt

mobilisierbaren Produktionskapazitäten nicht. Die staatliche Förderpolitik mit ihrem Kern, der Subventionierung von Investitionen,

hat im Sinne einer Initialzündung

Produktion in Ostdeutschland gegen die Marktkräfte mit Erfolg

„durchgesetzt".

Das ist heute nicht mehr erforderlich. Immer weniger wird die

WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII

Fortführung der Transformation

von staatlicher Wirtschaftsförderung, immer mehr von Marktprozessen bestimmt. Dies zeigt sich

eindrucksvoll in der strukturellen

Erneuerung Ostdeutschlands. Dass

die strukturelle Erneuerung noch in

vollem Gange ist, wird durch die

auch zehn Jahre nach Beginn der

Transformation weiterhin hochgradig divergente Branchenentwicklung der ostdeutschen Industrie belegt. Die Spannweite der

Wachstums7Schrumpfungsraten

der Produktion reicht (1999) von

+41 % (Büromaschinen) bis -36%

(Schmuckherstellung).

Diese Divergenzen spiegeln die

nunmehr hinzugewonnene Marktorientierung des Entwicklungsprozesses wider. Es wirken Marktkräfte, wenn sich einige Branchen

im internationalen Wettbewerb

durchsetzen und Marktanteile zugewinnen, während gleichzeitig

andere Branchen durch den Wettbewerbsdruck

zurückgedrängt

werden. Zugleich wird mit den

Divergenzen deutlich, dass staatliche Wirtschaftsförderung keine

hinreichende Bedingung für Markterfolg ist.

Fördermaßnahmen wie Investitionszulagen standen allen Wirtschaftszweigen zur Verfügung.

Dennoch ist es in einigen Branchen

nicht gelungen, die Schrumpfung

der Produktion aufzuhalten. Die

Konsequenz daraus ist, dass sich

der Staat, nachdem er die Initialzündung eingeleitet hat, aus der

direkten Subventionierung unternehmerischer Aktivität zurückziehen kann. Dies trifft vor allem für

die Investitionszulagen zu, auf die

Investoren einen Rechtsanspruch

haben, ohne dass geprüft würde,

ob der Investor diese Subvention

überhaupt benötigt und ob das

Investitionsprojekt tragfähig ist.

Die Investitionszulagen sollten

2004 wie vorgesehen auslaufen.

Rückzug des Staates?

Trotzdem geht es nicht um den

vollständigen Rückzug des Staates aus der Förderung der Transformation. Der Staat behält unverändert die Verantwortung für seine

wirtschaftspolitischen Kompetenzbereiche, insbesondere Infrastruktur, Regionalpolitik, Existenzgründungsförderung. Mit hoher Priorität ist vor allem der Ausbau der

Infrastruktur fortzusetzen. Ostdeutschland weist trotz beachtlicher Aufbauanstrengungen einen

erheblichen Rückstand an zeitgemäßer Infrastruktur auf (nicht

mehr im Kommunikationssektor,

doch in Bereichen wie dem kommunalen Straßenbau, der Wasserwirtschaft, hier vor allem dem

Trinkwassernetz, den Aufbereitungsanlagen, dem Abwassernetz).

Infrastrukturausbau, der als Vorleistung für wirtschaftliche Aktivitäten oder zur Sicherung ökologischer Standards notwendig ist,

kann nur aufgeschoben, nicht aufgehoben werden. Zuwarten lässt

die Kosten anschwellen. Eine anspruchsvolle Infrastrukturinitiative

ist dringlich. Die regionalpolitisch

gebotene Förderung von Investitionen durch Investitionszuschüsse (auf die anders als bei Investitionszulagen kein Rechtsanspruch

besteht) in Regionen mit unterdurchschnittlicher Wirtschaftskraft

ist weiterhin notwendig, bedarf

aber keiner Ost-West-Differenzierung. Ebenfalls in Ost wie in West

ist die Förderung von Existenzgründungen eine Daueraufgabe

staatlicher Wirtschaftspolitik.

Ostdeutschland bleibt auf finanzielle Zuflüsse („Transfers") aus

Westdeutschland angewiesen. Dies

für die Zeit nach 2004 zu regeln, ist

Gegenstand des zu verhandelnden „Solidarpakts II". Die gesamten Transferleistungen gehen über

die Zahlungen im Solidarpakt hinaus.

397

ZEITGESPRÄCH

Rückgang der

Transferzahlungen?

Zum einen zielen die Transfers

auf einen Ausgleich der niedrigen

Steuerkraft. Die originäre Steuerkraft Ostdeutschlands liegt bei

34% des westlichen Wertes. Der

Rückstand reflektiert die geringere

Wirtschaftskraft, die niedrigeren

Einkommen (und damit einen

geringeren Progressionseffekt im

Steueraufkommen), aber auch

Steuervergünstigungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

Ohne die Auffüllung durch Transfers könnten die öffentlichen Aufgaben in Ostdeutschland nur eingeschränkt wahrgenommen werden. Mit steigender originärer

Steuerkraft werden die Auffüllbeträge allmählich abschmelzen.

Doch sind nur graduelle, keine

sprunghaften Verbesserungen zu

erwarten.

Zum anderen geht es um die

Mitfinanzierung von Sozialleistungen. Die in Ostdeutschland bestehenden Ansprüche auf Sozialleistungen, insbesondere Arbeitslo-

sengeld und Renten, übersteigen

das eigene Beitragsaufkommen;

die fehlenden Beträge werden

durch Mittel aus westdeutschem

Beitragsaufkommen ausgeglichen.

Ein Abschmelzen der Transfers

setzt voraus, dass die Gesamteinkommen und damit die Beitragseinnahmen beschleunigt steigen

und dass vor allem die Anzahl der

Arbeitslosen zurückgeht. Die mittelfristigen Perspektiven lassen

beides nur in begrenztem Umfang

erwarten.

Schließlich geht es um die Mitfinanzierung von Wirtschaftsförderung. Die direkte Subventionierung

der Wirtschaft absorbiert bisher

den kleinsten Teil der Transferzahlungen. Während einige Formen

der Wirtschaftsförderung weiter

notwendig bleiben (Investitionszuschüsse im Rahmen der Regionalpolitik), können andere auslaufen

(Investitionszulagen). Aus letzterem ergibt sich ein Potenzial für

das Abschmelzen von Transfers.

Es wäre nichts dagegen einzuwenden, wenn mit dem Solidarpakt II

zugleich eine kritische Evaluation

vorhandener Förderprogramme

vereinbart würde, als Grundlage

für Anstrengungen, die Effizienz

der Wirtschaftsförderung zu verbessern.

Die Wahrnehmung der Transferzahlungen als bloße West-OstUmverteilung (gar in ein ostdeutsches „Fass ohne Boden") würde

deren Funktion nicht gerecht. Aus

deutscher (und nicht aus nur westdeutscher oder nur ostdeutscher)

Sicht geht es um zwei Punkte. Erstens werden die sozialen Folgekosten, die sich mit der Überwindung der deutschen Teilung verbinden, nicht nur Ostdeutschen

aufgebürdet, sondern gerechterweise über die Transfers von Westdeutschen mitgetragen, und dies

so lange wie ,die Folgekosten anfallen. Zweitens tragen die Transfers dazu bei, das Wirtschaftspotenzial Ostdeutschlands voll zu

entfalten. Das liegt im Interesse

der neuen Länder, aber der alten

Länder ebenfalls; denn Deutschland als Ganzes steht um so besser da, je stärker die Wirtschaft im

Osten wird.

Karl-Heinz Paque

Die ostdeutsche Wirtschaft nach zehn Jahren

deutscher Einheit: Bilanz und Perspektiven

D

ie ostdeutsche Wirtschaft ist

heute - zehn Jahre nach der

deutschen Vereinigung - eine

funktionsfähige Marktwirtschaft:

Die Allokation der volkswirtschaftlichen Ressourcen erfolgt im Wesentlichen nach Kriterien der

Knappheit, wie sie sich über

Marktpreise äußert. Insofern gibt

es keinen systemischen Unterschied mehr zwischen dem Osten

und dem Westen Deutschlands

oder auch zwischen Ostdeutschland und anderen Regionen bzw.

398

Ländern der Europäischen Union.

Gleichwohl ist die ostdeutsche

Wirtschaft in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich geblieben bzw. geworden, und dies lässt sich zumindest

an fünf stabilen strukturellen Besonderheiten festmachen.

Ostdeutschland

transferabhängig

1. Die ostdeutsche Wirtschaft

absorbiert mehr als sie produziert.

Wäre Ostdeutschland ein selbstständiges Land mit eigener volks-

wirtschaftlicher Gesamtrechnung,

ließe sich dies präzise an der Höhe

seines Defizits in der Leistungsbilanz ablesen. Geschätzt wird,

dass das Defizit bei 200 Mrd. DM

pro Jahr liegt. Lediglich der Mittelzufluss aus öffentlichen Kassen ist

genau zu beziffern. Er beträgt seit

1995 jährlich ziemlich konstant

190 Mrd. DM brutto und 140 Mrd.

DM netto (d.h. abzüglich der rückfließenden Einnahmen). Dies sind

etwa 4,5% des westdeutschen

Bruttosozialprodukts. Auch die

WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII

ZEITGESPRÄCH

Struktur dieser Transfers ist bemerkenswert konstant: Zuletzt

(1997 und 1998) waren 44% davon

Sozialleistungen, 3 1 % allgemeine

Finanzzuweisungen, 8% Subventionen und 17% öffentliche Investitionen.

Wie sich die Transfers auf konsumtive und investive Zwecke verteilen, lässt sich nicht präzise ermitteln: Sozialleistungen - immerhin 44% - fallen wohl eindeutig in

den Konsumbereich, öffentliche

Investitionen und Subventionen für

Private - zusammen 25% - in den

Investitionsbereich. Bei den allgemeinen Finanzzuweisungen - 31 %

- hängt es von den betreffenden

Gebietskörperschaften ab, wie die

Mittel verwendet werden. Konkrete Aussagen sind hier schwierig. Insgesamt dürfte es realistisch

sein anzunehmen, dass mehr als

die Hälfte der Transfers dem Konsum und entsprechend weniger

als die Hälfte Investitionszwecken

dienen.

Drei Viertel der Transfers, vor allem die Sozialleistungen und allgemeinen Finanzzuweisungen, sind

keine Sonderleistungen für den

Osten, sondern beruhen auf allgemeineren Rechtsvorschriften, die

sich aus den Konstruktionsprinzipien des bundesdeutschen Sozialwesens und des Fiskalföderalismus ergeben. Eine Kürzung dieser

Transfers ist deshalb nur möglich

im Rahmen einer breit angelegten

Reform des bundesdeutschen

Wohlfahrtsstaates. Es ist deshalb

auch nicht zu erwarten, dass sich

der Transferbedarf ohne Reformen

wesentlich verändert, wenn es

nicht zu einer nachhaltigen Verbesserung der ostdeutschen Wirtschaftsleistung kommt.

Ost/West-Produktionslücke

2. Die Arbeitsproduktivität in der

ostdeutschen Wirtschaft liegt

deutlich unter der im Westen. Das

WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII

Bruttoinlandsprodukt

pro Erwerbstätigen betrug im Osten zuletzt etwa 60% des westdeutschen Niveaus. Die gesamtwirtschaftliche Ost/West-Produktivitätslücke von 40% hat sich seit

Mitte der neunziger Jahre nicht

mehr weiter geschlossen. Im Gegenteil, sie ist im letzten Jahr sogar wieder leicht gewachsen, erstmals seit der deutschen Vereinigung.

Die Persistenz und jüngst sogar

die Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Ost/West-Produktivitätslücke lässt sich im wesentlichen durch die besondere sektorale Struktur der ostdeutschen

Wirtschaft erklären. Kernargument

ist dabei, dass die ostdeutsche

Wirtschaft noch immer zu einem

großen Teil lokale Märkte beliefert

und nur wenig „exportiert", sei es

ins Ausland oder in den Westen

des Landes. Dies zeigt sich an einer Reihe von Indikatoren:

D die weiterhin große quantitative

Bedeutung der binnenmarktorientierten Bauwirtschaft, die noch immer fast 40% der industriellen

Wertschöpfung und fast die Hälfte

der industriellen Beschäftigung

ausmacht;

D ein Verarbeitendes Gewerbe - in

Westdeutschland traditionell der

Motor der Exporterfolge -, das in

Ostdeutschland noch insgesamt

sehr klein und zu wenig exportund forschungsorientiert ausfällt;

D eine relativ starke Binnenmarktorientierung auch der Dienstleistungen, die wegen des schwachen Besatzes mit Verarbeitendem

Gewerbe vor allem die Nachfrage

der Bauwirtschaft und privater

Haushalte bedienen.

Handlungsbedarf bei der

Verkehrsinfrastruktur

3. In allen Bereichen der physischen und sozialen Infrastruktur

hat es seit der deutschen Vereinigung enorme Fortschritte gegeben, und zwar größtenteils durch

öffentliche oder staatlich geförderte private Investitionen: Verkehrsnetz, Abwasser- und Abfallentsorgung, Gewerbe- und Wohngebiete, Energie- und Wasserversorgung, Schulen und Universitäten,

Sozial- und Freizeiteinrichtungen,

öffentliche Verwaltung - in jeder

Hinsicht wurde massiv ausgebaut,

modernisiert bzw. umstrukturiert.

Überall hat dies zur Milderung der

Engpässe geführt, in einigen Bereichen zur völligen Beseitigung

und in manchen sogar zu beträchtlichem Überangebot (z.B. bei

der Erschließung von Gewerbegebieten, beim Bau von Kläranlagen).

Es verbleibt aber ein wichtiger

Bereich, in dem Wirtschaft und

Verwaltung, wie Umfragen zeigen,

weiterhin massiven Handlungsbedarf sehen: dem Ausbau der

Verkehrsinfrastruktur, besonders

dem Ausbau überregionaler Straßen sowie dem Neubau und der

Instandsetzung von Regional- und

Gemeindestraßen, insbesondere

Ortsumgehungen. Tatsächlich zeigen auch objektivierbare Indikatoren, dass es in dieser Hinsicht

noch einen klaren Ost/West-Rückstand gibt, auch wenn man die im

Durchschnitt niedrigere Besiedlungsdichte Ostdeutschlands mit

in Rechnung stellt.

Hohe Arbeitslosigkeit

4. Die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland ist unverändert hoch.

In den letzten drei Jahren lag die

Arbeitslosenquote im Bereich von

20%, etwa doppelt so hoch wie im

Westen. Rechnet man verschiedene Formen der verdeckten Arbeitslosigkeit hinzu (Personen in

Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung und Requalifizierung sowie

399

ZEITGESPRÄCH

Kurzarbeit), so erhält man Quoten

im Bereich von 25%. Berücksichtigt man ferner, dass durch die allfällige Schrumpfung der Bauwirtschaft eine nicht unbeträchtliche

Zahl von Arbeitsplätzen akut gefährdet ist, ohne dass sich bereits

eine entsprechende Beschäftigungszunahme an anderer Stelle

abzeichnet, so lässt sich der Grad

der Unterbeschäftigung der Erwerbspersonen mit einigem Recht

noch höher veranschlagen.

Der hohen Arbeitslosigkeit steht

allerdings eine Erwerbsbeteiligung

gegenüber, die - am Standard des

Westens gemessen - sehr hoch

ist. Dies liegt daran, dass die Erwerbsquote innerhalb der erwerbsfähigen Bevölkerung (Personen im Alter von 15 bis 65 Jahren)

in Ostdeutschland mit fast 77%

deutlich höher liegt als im Westen

mit 7 1 % Ermittelt man mit dieser

Information eine „Quote der fehlenden Erwerbsbeteiligung" - definiert als jener Anteil der erwerbsfähigen Personen, die nicht arbeitet -, so lag diese Quote für beide

Teile Deutschlands zuletzt bei etwa 37%.

Aus ökonomischer Sicht ist allerdings diese Rechnung wenig relevant, da die Messung des Auslastungsgrads des Produktionsfaktors Arbeit sich natürlich an

dem Angebot orientieren sollte,

das sich tatsächlich am Markt

zeigt, und zwar gemäß der individuellen Präferenzen der Arbeitsanbieter - konkret: der vielen Frauen,

die zur DDR-Zeit erwerbstätig waren und dies auch weiterhin sein

wollen.

Aus sozialpolitischer Sicht sind

die Dinge allerdings anders zu beurteilen: Soweit die Erwerbsbeteiligung noch in normalem Rahmen

liegt, ist damit zu rechnen, dass

die Unterbeschäftigung weniger

fatale soziale Konsequenzen hat,

400

als die sehr hohe Arbeitslosenquote suggerieren mag; denn in

vielen privaten Haushalten sollte

es dann noch mindestens eine arbeitende Person geben, die Markteinkommen erzielt und im Wesentlichen den Lebensunterhalt des

Haushalts bestreitet.

Stockung der Lohnangleichung

5. Seit Mitte der neunziger Jahre

liegen die Effektivlöhne für Arbeiter

und Angestellte in Ostdeutschland

bei 70-75% des Westniveaus.

Spätestens seit 1996 ist kein Trend

zur weiteren Ost/West-Angleichung der Löhne mehr erkennbar.

Auch das umfassendste Maß für

Arbeitnehmerverdienste, das Einkommen aus unselbständiger Arbeit pro abhängig Beschäftigten

aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, bewegt sich seither kaum noch: zuletzt 73,8% des

Westniveaus (1998) nach 74,4%

(1997) und 73,6% (1996). Die

Lohnangleichung ist also anscheinend zu einem Stillstand gekommen, trotz der schrittweisen Steigerungen der tariflichen Mindestlöhne, die in den meisten Tarifvereinbarungen festgeschrieben sind.

Tatsächlich hat es in Ostdeutschland seit 1994 in vier von fünf

Jahren in der Industrie eine negative Lohndrift gegeben, also eine

geringere Steigerung der Effektivais der Tariflöhne.

Der Hauptgrund für die Stockung der Lohnangleichung liegt

in der Verbandsflucht der Arbeitgeber, die in den letzten Jahren

stark zugenommen hat - bis hin zu

einem Niveau, das einer faktischen

Deregulierung der Lohnsetzung in

weiten Teilen der Wirtschaft

gleichkommt. Umfragen zeigen,

dass derzeit fast 80% der ostdeutschen Industrieunternehmen keinem tariffähigen Arbeitgeberverband angehören, davon überdurchschnittlich viele kleinere und

mittlere Unternehmen; 55% aller

Industriearbeiter und -angestellten

sind in nichttarifgebundenen Unternehmen tätig.

Konsequente Standortpolitik

erforderlich

Soweit die fünf strukturellen

Besonderheiten. Sieht man von

der Flexibilität am Arbeitsmarkt ab,

so sind sie durchweg als ein Rückstand zu interpretieren, und zwar

als ein Rückstand auf dem Weg zu

einer „normalen" Volkswirtschaft,

die in der Lage ist, zumindest auf

längere Sicht ihre konsumtive Absorption durch eigene Produktion

zu finanzieren und die eigenen

Ressourcen voll auszulasten.

Oberstes Ziel der Wirtschaftspolitik muss es deshalb sein, diesen Rückstand zu beseitigen.

Um dies zu erreichen, bedarf es

einer nachhaltigen Zunahme privater Investitionen zum Auf- und

Ausbau eines Kapitalstocks, mit

dem überregional handelbare Güter und Dienstleistungen produziert werden können. Alle Anstrengungen der Wirtschaftspolitik sollten auf dieses Zwischenziel konzentriert werden. Es gilt, eine konsequente Standörtpolitik zu betreiben. Dies legt nahe, die Prioritäten

zur Vollendung des „Aufbau Ost"

zu verschieben: weg vom massiven Einsatz von Instrumenten der

Investitionsförderung und hin zur

konsequenten Beseitigung der

verbleibenden Rückstände in den

Standortbedingungen, vor allem

bei der Verkehrsinfrastruktur.

Eine solche Strategie ist nicht zu

verwechseln mit der gerade im

Westen oft gehörten pauschalen

Forderung nach Kürzung der

Transferleistungen. Denn der Grad

der öffentlichen Subventionierung

privater Investitionen ist in Ostdeutschland zwar sehr hoch; die

Gesamtsumme der Fördergelder

WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII

ZEITGESPRACH

macht aber nur einen geringen

Anteil des West/Ost-Transfervolumens aus. Insofern würde selbst

ein Streichen der Fördermittel nur

mäßig zu einer Abnahme der

West/Ost-Transfers beitragen.

Umgekehrt gilt: Hinter den Sozialleistungen, die weitgehend keine

Sonderleistung für den Osten darstellen, machen die Finanzzuweisungen an Länder und Kommunen

den größten Anteil der West/OstTransfers aus. Gerade diese Zuweisungen erlauben es den ostdeutschen Ländern und Kommunen erst, die laufenden Kosten des

bereits aufgebauten Infrastrukturkapitals zu tragen und jene Infrastrukturinvestitionen weiterzufinanzieren, die aus standortpolitischer Sicht dringend geboten

sind. Zum bereits vorhandenen

Kapital zählen im weitesten Sinn

auch Schulen, Universitäten und

Forschungseinrichtungen, deren

Bedeutung für die Standortbedingungen außer Frage steht.

Gleichwohl hat diese Strategie

durchaus auch Implikationen für

das Finanzgebaren ostdeutscher

Länder und Kommunen: Nur dann,

wenn deren Ausgabenstruktur eine

klare Priorität auf die Verbesserung

der Standortbedingungen durch

Investitionen setzt, fügt sie sich in

eine sinnvolle Gesamtstrategie

des Aufbau Ost. Dass dies nicht

durchweg der Fall ist, zeigt allein

schon der Personalbestand im öffentlichen Dienst, der in allen

Ländern des Ostens pro Kopf über

dehn der westdeutschen Flächenländer liegt. In eindeutig nichtinvestitiven Bereichen wie Soziale

Sicherung, Gesundheit, Sport und

Erholung und politische Führung

ist der Ost/West-Personalüberhang über 20%; im Hochschulwesen gibt es dagegen im Vergleich zum Westen einen Unterbesatz von rund 15% Bei derartiger Prioritätensetzung müssen

WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII

sich die ostdeutschen Länder und

Kommunen tatsächlich fragen lassen, ob nicht doch ein Teil der

Transfers in konsumtive statt investive Verwendung überführt wird.

Langfristig gute Aussichten

Trotzdem sind die beliebten Vergleiche mit Problemregionen, die

dauerhaft zu Subventionsempfängern wurden und auf eigene Anstrengungen verzichteten, derzeit

völlig fehl am Platz. Ostdeutschland ist kein Mezzogiorno, im

Gegenteil: Die ostdeutsche Wirtschaft ist eine funktionierende

Marktwirtschaft. In wichtigen Bereichen ist der Osten im Vergleich

zum Westen eindeutig die anpassungsbereitere und flexiblere Region. Dies gilt vor allem für den

Arbeitsmarkt: Die durchschnittliche Arbeitszeit liegt höher als im

Westen, und es gibt faktisch keine

flächendeckenden Tarifverträge

mehr, und zwar nicht nur im

Dienstleistungssektor,

sondern

auch in der Industrie.

Trotz dieser Flexibilität hat sich

der Aufbau einer gesunden und

ausreichend großen industriellen

Basis als weit schwieriger erwiesen, als viele ursprünglich annahmen. Dass das Startniveau für den

Wiederaufbau des industriellen

Kapitalstocks seit Mitte der neunziger Jahre so niedrig ist, kann

man auch den starken Lohnsteigerungen in der Frühphase der Vereinigung anlasten, die einen Teil

des industriellen Kapitalstocks obsolet machten. Dies ist aber heute

Geschichte: Inzwischen hat der

ostdeutsche Arbeitsmarkt jene

Flexibilität, die von Ökonomen aus

standortpolitischer Sicht angemahnt wird. Die heute zählenden

Engpässe liegen an anderen Stellen: einerseits noch immer bei der

Infrastruktur, andererseits an der

Verfestigung regionaler Arbeitsteilungen aufgrund von Agglome-

rationseffekten, die in gesunden

industriellen Ballungszentren des

Westens produktivitätsfördernd

wirken, im Osten aber noch fehlen.

Der Staat kann helfen, die Engpässe bei der Infrastruktur im weitesten Sinn zu beseitigen, aber er

kann nur wenig tun, um industrielle Ballungsprozesse darüber hinaus zu fördern.

In dieser Hinsicht gibt es keinerlei Patentrezepte, nur noch wohlfeile Empfehlungen für ein kluges

Standortmanagement. Wissenschaftlich begründet ist auch ein

Appell an die Geduld: Das wirtschaftliche Wachstum und Aufholen in sogenannten strukturschwachen Regionen verläuft typischerweise diskontinuierlich, d.h.

in Schüben. Auch richtige standortpolitische Weichenstellungen

brauchen Zeit, um ihre Wirkung zu

tun - nicht zuletzt über das Preissystem. Wird aber eine Region

über einen längeren Zeitraum als

zentral gelegener, gut erschlossener und preisgünstiger Standort

bekannt (und auch entsprechend

von der Politik „vermarktet"), so

kann es in relativ kurzer Zeit zu jenen Ballungen von Industrie und

Dienstleistungen kommen, die

dem Wachstums- und Aufholprozess die erwünschte Dynamik

verleihen.

Die europäische und die amerikanische Wirtschaftsgeschichte

sind voll von Beispielfällen, wo

dies geschah, zuletzt in Irland und

in einigen Problemregionen Englands und Schottlands. Viel seltener - und oft durch Sonderfaktoren erklärbar - sind die Fälle auf

Dauer zementierter Unterentwicklung. Es gibt nach zehn Jahren

Aufbau Ost keinen erkennbaren

Grund, warum gerade Ostdeutschland ein solch schweres

Schicksal beschieden sein sollte.

Zu Resignation besteht also kein

Anlass.

401