Beilage zur TAZ mit dem Titel

Werbung

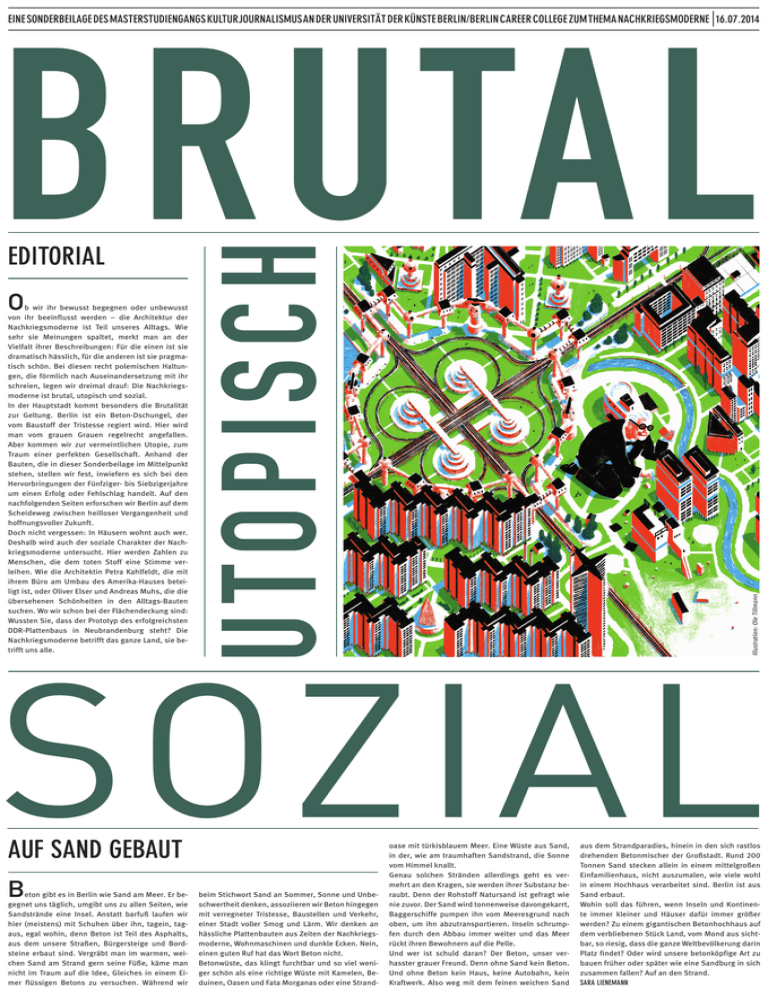

Brutal O b wir ihr bewusst begegnen oder unbewusst von ihr beeinflusst werden – die Architektur der Nachkriegsmoderne ist Teil unseres Alltags. Wie sehr sie Meinungen spaltet, merkt man an der Vielfalt ihrer Beschreibungen: Für die einen ist sie dramatisch hässlich, für die anderen ist sie pragmatisch schön. Bei diesen recht polemischen Haltungen, die förmlich nach Auseinandersetzung mit ihr schreien, legen wir dreimal drauf: Die Nachkriegsmoderne ist brutal, utopisch und sozial. In der Hauptstadt kommt besonders die Brutalität zur Geltung. Berlin ist ein Beton-Dschungel, der vom Baustoff der Tristesse regiert wird. Hier wird man vom grauen Grauen regelrecht angefallen. Aber kommen wir zur vermeintlichen Utopie, zum Traum einer perfekten Gesellschaft. Anhand der Bauten, die in dieser Sonderbeilage im Mittelpunkt stehen, stellen wir fest, inwiefern es sich bei den Hervorbringungen der Fünfziger- bis Siebzigerjahre um einen Erfolg oder Fehlschlag handelt. Auf den nachfolgenden Seiten erforschen wir Berlin auf dem Scheideweg zwischen heilloser Vergangenheit und hoffnungsvoller Zukunft. Doch nicht vergessen: In Häusern wohnt auch wer. Deshalb wird auch der soziale Charakter der Nachkriegsmoderne untersucht. Hier werden Zahlen zu Menschen, die dem toten Stoff eine Stimme verleihen. Wie die Architektin Petra Kahlfeldt, die mit ihrem Büro am Umbau des Amerika-Hauses beteiligt ist, oder Oliver Elser und Andreas Muhs, die die übersehenen Schönheiten in den Alltags-Bauten suchen. Wo wir schon bei der Flächendeckung sind: Wussten Sie, dass der Prototyp des erfolgreichsten DDR-Plattenbaus in Neubrandenburg steht? Die Nachkriegsmoderne betrifft das ganze Land, sie betrifft uns alle. Illustration: Ole Tillmann Editorial utopisch Eine Sonderbeilage des Masterstudiengangs Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin/Berlin Career College zum Thema Nachkriegsmoderne 16.07.2014 sozial Auf Sand gebaut B eton gibt es in Berlin wie Sand am Meer. Er begegnet uns täglich, umgibt uns zu allen Seiten, wie Sandstrände eine Insel. Anstatt barfuß laufen wir hier (meistens) mit Schuhen über ihn, tagein, tagaus, egal wohin, denn Beton ist Teil des Asphalts, aus dem unsere Straßen, Bürgersteige und Bordsteine erbaut sind. Vergräbt man im warmen, weichen Sand am Strand gern seine Füße, käme man nicht im Traum auf die Idee, Gleiches in einem Eimer flüssigen Betons zu versuchen. Während wir beim Stichwort Sand an Sommer, Sonne und Unbeschwertheit denken, assoziieren wir Beton hingegen mit verregneter Tristesse, Baustellen und Verkehr, einer Stadt voller Smog und Lärm. Wir denken an hässliche Plattenbauten aus Zeiten der Nachkriegsmoderne, Wohnmaschinen und dunkle Ecken. Nein, einen guten Ruf hat das Wort Beton nicht. Betonwüste, das klingt furchtbar und so viel weniger schön als eine richtige Wüste mit Kamelen, Beduinen, Oasen und Fata Morganas oder eine Strand- oase mit türkisblauem Meer. Eine Wüste aus Sand, in der, wie am traumhaften Sandstrand, die Sonne vom Himmel knallt. Genau solchen Stränden allerdings geht es vermehrt an den Kragen, sie werden ihrer Substanz beraubt. Denn der Rohstoff Natursand ist gefragt wie nie zuvor. Der Sand wird tonnenweise davongekarrt, Baggerschiffe pumpen ihn vom Meeresgrund nach oben, um ihn abzutransportieren. Inseln schrumpfen durch den Abbau immer weiter und das Meer rückt ihren Bewohnern auf die Pelle. Und wer ist schuld daran? Der Beton, unser verhasster grauer Freund. Denn ohne Sand kein Beton. Und ohne Beton kein Haus, keine Autobahn, kein Kraftwerk. Also weg mit dem feinen weichen Sand aus dem Strandparadies, hinein in den sich rastlos drehenden Betonmischer der Großstadt. Rund 200 Tonnen Sand stecken allein in einem mittelgroßen Einfamilienhaus, nicht auszumalen, wie viele wohl in einem Hochhaus verarbeitet sind. Berlin ist aus Sand erbaut. Wohin soll das führen, wenn Inseln und Kontinente immer kleiner und Häuser dafür immer größer werden? Zu einem gigantischen Betonhochhaus auf dem verbliebenen Stück Land, vom Mond aus sichtbar, so riesig, dass die ganze Weltbevölkerung darin Platz findet? Oder wird unsere betonköpfige Art zu bauen früher oder später wie eine Sandburg in sich zusammen fallen? Auf an den Strand. Sara Lienemann UdK-Sonderbeilage zum Thema Nachkriegsmoderne D ie Nachkriegsmoderne – für einige pragmatische Schönheit in bescheidener Eleganz, für andere eine größere Verwüstung als der Bombenkrieg, aus der sie hervorging. Für die meisten allerdings besteht die Beziehung zu den eckigen, einfachen und meist unauffälligen Bauten aus nichts als Gleichgültigkeit. Doch kann man bei Architektur überhaupt über Geschmack streiten? Oder geht es nicht vielmehr um das, was sie zu ihrer Zeit aussagen sollte, und um das Zeugnis, das sie durch ihre Gestalt heute noch ablegt? Schon der Turmbau zu Babel bezeugt eine in Stein gehauene Ideologie. Denn es ging den Menschen keineswegs um einen spiralförmigen, ästhetisch ansprechenden Turm. Sie wollten sich durch seine Höhe mit Gott gleichsetzen, dessen Strafe für diese Hybris die babylonische Sprachverwirrung war. So steht der Turmbau zu Babel heute für menschliche Anmaßung, so wie der Petersdom mit seinen neun Kuppeln und 800 Säulen für die Herrlichkeit Gottes steht oder das Bundeskanzleramt mit seinen durchlässigen Glasfassaden für die Offenheit der Demokratie. Kalter Krieg aus Beton In der Nachkriegsmoderne ging es meist nicht darum, besonders prunkvolle, außergewöhnliche Gebäude zu schaffen. Im Gegenteil. Man wollte weg von Speers Megalopolis. Die Sachlichkeit der Klassischen Moderne von Bauhaus und Werkbund war nach dem Monumentalismus der Nationalsozialisten wieder gefragt. Dem Land ging es nach dem Krieg nicht gut. Vor allem Berlin stand vor einer großen Herausforderung: ganze Viertel dem Erdboden gleichgemacht, Millionen Kubikmeter Trümmerschutt, nicht genügend Baumaterialien, kein Geld. Doch es musste Wohnraum geschaffen werden. Gebäude schossen aus dem Boden wie Unkraut. Pragmatismus stand im Vordergrund. Allerdings nicht lange. Die Spaltung der Stadt nahm architektonische Gestalt an. Osten gegen Westen – Bau, Gegenbau – die Architektur wird zum Medium der beiden konkurrierenden Systeme und zum Instrument ihrer Propaganda. Anfangsschauplatz war die 1949 in Stalinallee umbenannte Frankfurter Allee. Hier entstanden riesige Wohnblöcke im stalinistischen Ornament- und Monumentalstil. Diese sogenannten Arbeiterpaläste sollten auch einfacheren Schichten viel Raum und Licht 16.07.2014 II ermöglichen, die Gemeinschaft sollte durch gemeinsame Kindergärten und Cafés im Gebäude gefördert werden, während sie dem Westen zeigen konnten, wie groß und mächtig die Ingenieurs- und Baukunst der DDR war. STADT VON MORGEN Die programmatische Antwort des Westens kam prompt. Die Internationale Bauausstellung Interbau 1957 orientierte sich vor allem an Hans Scharouns Vision der „Stadt von Morgen“. Anders als die Arbeiterpaläste im Osten setzte man auf der anderen Seite der noch nicht gebauten Mauer auf Individualität, Transparenz und Freiheit. Für das Hansaviertel, das durch den Krieg fast vollständig zerstört worden war und komplett neu bebaut werden musste, standen vor allem eine klare Formsprache, eine lockere Bebauung und eine Durchmischung mit Grünflächen im Vordergrund. Das Hansaviertel sollte die architektonische Visitenkarte des Westens werden, so wie die Stalinallee die des Ostens. Sozialwohnungen auf Heute muss Deutschland seine Potenz nicht mehr beweisen. Auch die Mauer und die konkurrierenden Weltanschauungen von West und Ost existieren nicht mehr. Doch wie sehen die Visionen von heute aus? Was macht unsere Gesellschaft aus? Wonach suchen und streben, wofür kämpfen wir? Wo waren die großen Demonstrationen, wie damals gegen den Vietnamkrieg, als die USA in den Irak einmarschierten? Warum ist die Fußballweltmeisterschaft relevanter als die Krise in der Ukraine oder dem Nahen Osten? Und wie kann es sein, dass sich niemand dafür interessiert, abgehört, kontrolliert und manipuliert zu werden? Geht es uns zu gut? Die eigene Selbstverwirklichung und Sicherheit sind anscheinend wichtiger geworden als die der Gemeinschaft. Das zeigt sich vor allem seit 9/11 und dem Krieg gegen den Terror. Sicherheit ist wichtiger als Freiheit. Transparenz wird vom Staatsapparat verlangt, der aber verweigert sich. Ein Großteil der Gesellschaft macht sich hingegen völlig freiwillig zum gläsernen Bürger. Die negativen Konsequenzen sind dem Sicherheitsanspruch gegenüber zweitrangig. Die Stimmung in der Nachkriegszeit war weniger lethargisch. Heute gibt es keine funkelnden Visionen von morgen mehr. Kein „Bald wird alles besser“ – „Früher war alles besser“ scheint der Tenor zu sein. Wasserläufe vergittert, die nahegelegene Tramstrecke umgeleitet. Das umstrittene Bauprojekt ist nicht nur das größte, sondern auch das teuerste des Bundes. Er erwartet mittlerweile Kosten von über einer Milliarde Euro. Dabei ging es Architekt Jan Kleihues offensichtlich weniger um Gestaltung als um Sicherheit. Das liegt bei einem solchen Projekt auch nahe. Doch sollte man annehmen, dass ein überwältigend großer Betonklotz in der Stadtmitte abschreckend wirkt. Weit gefehlt: Die Mieten in unmittelbarer Nähe sind fast um das Doppelte gestiegen. Und das nicht wegen der schönen Aussicht. Sinn statt Sinnlichkeit Auch im alltäglichen, nicht repräsentativen Bauen geht es neben Aspekten der Lebensdauer und Flexibilität eines Gebäudes um den Sicherheitsaspekt. Der Anspruch an Architektur wird vom Anspruch an Technologie überholt. Bald weiß die Tür, wann man nach Hause kommt, die Toilette, ob man gesund ist und Google, was wir wann in welchem Raum tun. Tü- Wenn Gesinnung Gestalt annimmt Das Thema Architektur gilt den meisten Menschen als trocken, emotionslos, kalt. So wie das Material, mit dem sie arbeitet. Doch vergessen viele, was sie auch sein kann: ein Spiegel ihrer Zeit. höchstem architektonischen Niveau in der Tradition von Bauhaus und internationaler Moderne wetteiferten mit den quasifeudalen Bauten des Stalinklassizismus. Eine moderne Stadt im Grünen gegen ein kleines Paris im Zuckerbäckerstil. Die Architektur war von mächtiger Symbolkraft. Sie verkörperte die Visionen beider Seiten. Auch heute noch schön: Die Arbeiterpaläste in der Karl-Marx-Allee. © pixedio.de/Gordon Gross Auch in der Architektur bedient man sich ohne Scheu aus dem Topf des bereits Existierenden, orientiert sich an historischen Formen und kann sie doch nicht mit zeitgenössischer Nutzung füllen. Erklärt sich so vielleicht, warum sich in Braunschweig ein Einkaufszentrum hinter einer Schlossfassade versteckt? Auch repräsentative Bauvorhaben wie das Berliner Stadtschloss wären an ihrer eigenen Debatte fast erstickt. Viele fragten sich, wozu ein Schloss heute noch nötig sei. Aber es wird gebaut. Diesmal nur besser, versteht sich. Denn das neue Stadtschloss entspricht nach seiner Fertigstellung sicherlich allen Ansprüchen an Umwelt, Nachhaltigkeit und Sicherheit. Und seine Fassaden gaukeln vor, es sei immer schon dagewesen. Wie viel Vision dabei auf der Strecke bleibt, wird sich zeigen. Das steigende Bedürfnis nach Sicherheit und seine Auswirkung auf die Gestaltung der Stadt werden besonders deutlich am Neubau der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin. Das gewaltige, neungeschossige Rasterfassaden-Gebäude mit seinen 14 000 identischen Fenstern an der Chausseestraße in Mitte steht auf einer fünf Meter dicken Betonplatte. 20 000 Tonnen Stahl wurden verbaut, um Luftangriffe abzuwehren. 20 000 Kilometer Glasfaserkabel und 10 000 Kilometer Kupferkabel sind die Basis für den vermeintlichen Schutz vor feindlichen Offensiven. Das mächtige graue Schlachtschiff ist gespickt mit Absperrungen, Verbotsschildern und Kameras. Poller wurden in die Straßen eingelassen, ren sind nicht mehr besonders schön gestaltet, sie sind einbruchsicher und künstlich intelligent. Fenster sind nicht mehr in Holz gearbeitet, sie sind isoliert. Und auch die Gestaltung einer Decke spielt meistens eine nicht so große Rolle wie ihre Dämmung. Dazu kommen Abluftregelungen, Fluchtwegbestimmungen, Brandschutzregeln und manchmal auch riesige Solarzellen auf dem Dach. Sinn ersetzt Sinnlichkeit. Der Architekt von heute ist eingeschränkter, obwohl er der Gesinnung nach freier denn je sein sollte. Aber für welche Umbrüche lohnt es sich heute in Deutschland noch zu kämpfen? Dass der Kapitalismus besser funktioniert als andere Wirtschaftsordnungen, scheint geklärt zu sein. Außerdem haben wir demokratische Wahlen, einen Sozialstaat und in Sachen Transparenz sind wir weltweit zumindest im oberen Drittel. Was sind das für Großvisionen, die in Architektur ausgedrückt werden könnten? Die Energiewende? Der gläserne Staatsapparat? Die Revolte gegen den gläsernen Bürger ist es nicht. Das Sicherheitsbedürfnis ist allgemein vorherrschend. Doch wie man es am besten in Form bringt, ohne die Gestaltung der Städte noch weiter zu schänden, müssen Philosophen und Architekten schnellstmöglich unter sich ausmachen. Denn wie der japanische Architekt Arata Isozaki treffend formulierte: „Architektur soll die Grundlage jeder Gegenwartsphilosophie sein. Kompromisse sind gefährlich.“ Jasmin Heyer diesjährigen Theatertreffens hieß zwar „Zement“, doch rühmt es nicht etwa das formbare Baumaterial, sondern thematisiert Korruption, politische Widersprüche, Desillusionierung und Revolution. Revolution kommt aus Frankreich, genau wie die Redewendung „Laisse béton“, die soviel wie „Lass es“ bedeutet. Ganz deutsch hingegen sind die betonfeindlichen Bands Einstürzende Neubauten und Betontod. Die englische Anti-Beton-Hymne kommt von The Pretenders und heißt „Break Up the Concrete“. In Mafiafilmen kommt Beton auch nicht besonders gut weg, wird er doch meistens dazu verwendet, unliebsame Clanmitglieder mit Betonschuhen im Wasser zu versenken. In Berlin käme dafür nur die Spree infrage. Und während die friedlich durch die Hauptstadt plätschert, sollte sich der Regierende Bürgermeister vielleicht überlegen, ob ihm der ganze Beton nicht irgendwann zum Verhängnis wird. Würde man mit einem Schlag sämtlichen Beton aus Berlin entfernen, würde die Hauptstadt in sich zusammenfallen. Würde man dagegen Klaus Wowereit aus Berlin entfernen, würde ihn wohl niemand vermissen. Das ist der große Unterschied. Friederike Bloch Beton regiert S eine wichtigste Eigenschaft ist die Fähigkeit, äußerem Druck standzuhalten. Einmal irgendwo platziert, ist er schwer wieder wegzukriegen. Der Berliner Typ ist besonders hartnäckig, man könnte sagen: stur. Mit stoischem Desinteresse lässt er Demonstrationszüge, Volksbegehren und meckernde Bürger an sich vorüberziehen, sein Fundament ist unverrückbar, schon aus Prinzip. Um Spannungen zu vermeiden, geht Beton oft Verbindungen mit Stahl ein. Stahl ist für die Wirtschaft unverzichtbar. Stahl und Beton sind ein tolles Team, das voneinander profitiert. Ohne diese liebevolle Abhängigkeit wären in Berlin viele Bauprojekte, wie zum Beispiel Luxuswohnungen, Bibliotheken oder die Brücken und Tunnel der A100, nicht möglich gewesen. Doch Beton hat auch Feinde. Und die sind grün. Bäume und Pflanzen lehnen sich auf, Wurzeln unterwandern den Asphaltbeton, wann immer sie eine Schwachstelle entdecken. Freie Flächen, Natur und Umwelteinflüsse bilden die lästige Opposition. Grau schattiert verkaufen sich die Dinge aber einfach besser, oder hat irgendjemand schon mal etwas von „Fifty Shades of Green“ gehört? Von Seiten der Kulturschaffenden weht ihm oft ein kritischer Wind entgegen. Das Eröffnungsstück des IIIUdK-Sonderbeilage zum Thema Nachkriegsmoderne 16.07.2014 ARCHITEKTUR IST KEINE KUNST Die Architektin Petra Kahlfeldt ist verantwortlich für den Umbau des Amerika-Hauses. Im Herbst soll hier das Museum C/O Berlin einziehen. Ein Gespräch über Feingefühl, Verantwortung und Geschichtsbewusstsein. I hre Nachrichten sind knapp gehalten. Sie sei noch auf der Architektur-Biennale in Venedig, man könne sich aber am Freitagabend in ihrem Büro treffen. Freitagabend? Freitagabend – 19.00 Uhr. Die Begrüßung ist umso herzlicher. Man möchte Petra Kahlfeldt sofort umarmen, so viel Wärme strahlt sie aus. Stattdessen reichen wir uns erstmal höflich die Hand und nehmen an dem großen Besprechungstisch Platz. Alle Türen sind offen, man kann die weitläufigen Räume erahnen, hier im Kahlfeldt-Büro in Berlin-Schöneberg. Überraschend aufgeräumt für kreatives Chaos. Hohe Decken, große Fenster, helles Licht. In den Regalen stapeln sich unzählige Bücher, an den Wänden hängen großformatige ArchitekturFotografien. Da eine Zeichnung, hier ein Modell. KULTUR FÜR DIE TEIL-STADT Petra Kahlfeldt und ihr Büro sind nun für den Umbau des Amerika-Hauses für das Fotografie-Museum C/O Berlin verantwortlich. Doch was heißt das genau, Frau Kahlfeldt? „Es ist ja so: Die Gebäude der 50er Jahre sind sehr fragil, sie haben nicht viel Eigenes. Wenn man das nicht sieht und ihnen nur eine Kleinigkeit wegnimmt, verlieren sie sofort ihren ganzen Charme. Dann werden sie zu ganz banalen Kisten.“ Die Architektin blättert durch den Archiv-Katalog und tippt energisch auf ein Foto der Baustelle aus dem Jahr 1957. Solche Aufnahmen seien sehr wichtig für sie, denn darauf sehe man, welche Materialien wo und wie verwendet wurden. „Die Kunst bei einem solchen Umbau ist es, den Geist des Alten zu erhalten“, erklärt Kahlfeldt. Wir blättern weiter durch die Schwarzweiß-Fotos. Es sei wichtig, sich mit der Geschichte eines solchen Hauses zu beschäftigen, bevor man anfängt, es zu verändern, so das Credo der Architektin. Petra Kahlfeldt: Petra Kahlfeldt zieht eine schwarze Mappe hervor, denn deswegen sind wir ja schließlich hier, es geht um die Fotogalerie C/O Berlin und ihr neues Domizil in Charlottenburg. In der Mappe: Eine Sammlung alter Fotografien vom Amerika-Haus. Der zweigeschossige Flachbau an der Hardenbergstraße wurde 1957 nach Plänen des Architekten Bruno Grimmek gebaut und galt damals als eine der wichtigsten Kulturinstitutionen der Teil-Stadt. Vorträge, Filme, Bücher – all das wurde den kulturhungrigen Berlinern hier geboten. Bis 1968. Plötzlich war das AmerikaHaus alles andere als eine Bereicherung. Während des Vietnam-Krieges bewarfen die wütenden Studenten das Haus mit Eiern und demonstrierten vor seinen Türen. Das Amerika-Haus wurde zum HassSymbol für eine ganze Bewegung. 2003 wiederholten sich die Demonstrationen. Dieses Mal war es der Irak und die Wut einer anderen Generation. * 1960 in Kaiserslautern Architektur-Studium an der Technischen Universität Berlin 1987 Gründung des Büros Kahlfeldt Architekten mit ihrem Ehemann Paul Kahlfeldt: Kurz vor der Eröffnung sichtlich entspannt: Die Architektin Petra Kahlfeldt. © Susanne Tessa Müller Ein Beispiel: Die Fassade des Amerika-Hauses mit ihren großen Fensterfronten sei eine schwierige Angelegenheit, erklärt Kahlfeldt „Nach den Studentenrevolutionen wurde das Haus aufgerüstet, als Sicherheitsmaßnahme. So wurde vor die sehr dünne Fensterkonstruktion aus Metallrahmen eine Plexiglasscheibe gesetzt. Die ist natürlich immer noch da – und steht auch unter Denkmalschutz.“ Also soll sie erhalten bleiben, fordern die Denkmalpfleger. Das sei ästhetisch nicht schön, aber eben wichtig, denn das Haus soll seine Geschichte nicht verleugnen, auch nicht die hässlichen Seiten. AUS ALT MACH ALT IN NEU www.kahlfeldt-architekten.de Professorin an der Beuth Hochschule für Technik Berlin Von außen wird sich nichts verändern: Das Amerikahaus vor dem Umbau. © Mila Hacke Noch verhüllt: Das neue C/O Berlin in der Hardenbergstraße. © David von Becker Seit über einem Jahr arbeiten Petra Kahlfeldt und ihre Mitarbeiter an dem Auftrag, im Herbst soll das neue C/O Berlin dann endlich eröffnet werden. Im vergangenen Jahr musste das erfolgreiche Fotoinstitut aus dem Postfuhramt in Mitte ausziehen. „ByeBye Mitte“ hieß es damals, ein Slogan, den man stellvertretend für die Entwicklungen in der City West nehmen könnte. „Ich glaube ja, dass der Kudamm wieder das werden kann, was er einmal war“, sagt Petra Kahlfeldt und lächelt zufrieden. „Es entwickelt sich dort gerade so viel, allein im Bereich Fotografie – die Galerie Camera Work, die Helmut Newton Stiftung, und nun noch C/O Berlin.“ Wir diskutieren über das Bikini Haus, den Zoo Palast, den Breitscheidplatz. Man habe sich mit den Kollegen ausgetauscht über die Aufgabe der zeitgenössischen Renovierung, das sei wichtig und hilfreich gewesen. Das Alte erhalten, aber in die Gegenwart heben – das sei eine Kunst. Und ist Architektur nun Kunst? „Nein, nein, Architektur ist gar nicht Kunst! Paul Zucker, ein jüdischer Architektur-Theoretiker hat einmal gesagt, dass Kunst eine sinnliche Situation in eine andere übersetzt. Also Künstler nehmen etwas aus ihrer Umwelt auf und verarbeiten es in ihren Kunstwerken, das ist sehr sinnlich und meist sehr emotional. Architektur dagegen ist wahnsinnig physisch. Man erfindet nichts Neues, sondern findet. Man beobachtet die Umgebung und die Eigenschaften, und dann beginnt man zu phantasieren und zu planen.“ Und dann beginnt sie, einen Vortrag zu halten, bei dem man sich vorstellen kann, wie sie im Hörsaal vor ihren Studenten steht. Denn neben ihrem Beruf als Architektin gibt Petra Kahlfeldt ihr Wissen auch an andere weiter. In der ersten Stunde, beim Kennenlernen, frage sie dann immer erstmal in die Runde, wie denn der Berufswunsch entstanden ist. Wie ist er denn bei Ihnen entstanden, Frau Kahlfeldt? Sie lächelt und rückt ihre markante Brille wieder zurecht. „Meine Eltern waren Bauträger. Das sind Menschen, die Baugrundstücke kaufen, das Baurecht klären, dann Architekten beauftragen und das Ganze dann schließlich vermarkten. Jedenfalls war ich als Kind immer in deren Büro und in der Abteilung der Architekten war die Stimmung immer am besten. Da saßen sie an ihren großen Tischen und ihren noch größeren Zeichnungen, und in meiner Vorstellung waren sie die sympathischsten Menschen überhaupt – also wollte ich eine von ihnen werden.“ Sie lacht herzlich auf. Seit fast 30 Jahren arbeitet Petra Kahlfeldt nun in dem Beruf, das Büro hat sie zusammen mit ihrem Mann gegründet. „Schlechte Musik kann ich ausmachen, ein hässliches Bild kann ich abhängen und wenn mir ein Kleid nicht gefällt, kann ich es ausziehen und mir was anderes anziehen – aber so ein Gebäude steht erstmal, egal ob hässlich oder schön, darüber muss man sich als Architekt bewusst sein.“ Es habe schon seinen Grund, dass es 30 Jahre dauert, bevor ein Gebäude unter Denkmalschutz gestellt werden kann. So hat man über eine Generation hinweg Zeit, um alles mit Abstand zu betrachten, und zu überlegen, welchen Wert es für das Stadtbild oder die Gesellschaft hat. Das macht Sinn. Wie alles, was Kahlfeldt erklärt. Man merkt, dass sie andere unterrichtet, sie hat diese anschauliche Sprechweise, dem man gerne folgt. Wir reden über die Verantwortung, die man als Architekt hat. Man müsse sich immer die Gegebenheiten ansehen, die Umgebung, die Umstände, die Geschichte, erst dann könne man anfangen zu planen. Vom Stadtbild über Kuppeldächer kommen wir zu Rem Koolhaas, dem Kurator der diesjährigen Architektur-Biennale in Venedig. Da kommt Frau Kahlfeldt schließlich gerade her. Und wieder verliert sie sich in der Faszination der Architektur. Wenn man sie beobachtet, wie sie ganz ruhig dasitzt, aber ihre Arme alles gestikulierend unterstreichen, was sie erzählt, dann verspürt man eine Art Sehnsucht. Man möchte bitte nach 30 Jahren im Beruf auch so euphorisch sein wie Petra Kahlfeldt. Lisa Leinen C/O BERLIN: 100.000 Euro sollen via Crowdfunding bis zur Eröffnung VON C/O Berlin gesammelt werden. Weitere Infos dazu unter www.co-berlin.org oder startnext.de UdK-Sonderbeilage zum Thema Nachkriegsmoderne 16.07.2014 IV V UdK-Sonderbeilage zum Thema Nachkriegsmoderne 16.07.2014 Zoke und Coke Platz für Premieren An der Fassade der Coca-Cola-Abfüllanlage in Berlin Lichterfelde haben der Kalte Krieg und der Fall der Mauer Spuren hinterlassen. Für den Berliner Wolfgang Stein bedeutet sie einen Hauch von Hollywood. 50er-Jahre-Eleganz oder Eventkultur von heute: Eine Antwort auf die Frage, wie groß die Konkurrenz zwischen Berlins wichtigsten Premierenkinos wirklich ist. D ie erste Erinnerung, die Wolfgang Stein mit Coca-Cola verbindet, ist ein Verstoß gegen die Alliierten Luftschutzbestimmungen. Der Achtjährige war gerade in die Neubau-Siedlung gegenüber der Coca-Cola-Abfüllanlage gezogen und leidenschaftlicher Drachenpilot. Laut alliierter Bestimmung durfte der Luftraum nur 100 Meter hoch bespielt werden. Gar nicht so einfach für ein Kind, das einen Drachen mit einer 200 Meter langen Strippe besaß. Ein bisschen Wind – wumms und der Flieger landete auf dem Dach der Fabrik. „,Verdammter Bengel‘, fluchte der Pförtner, schickte aber dann doch jemand nach oben und gab mir den Drachen wieder, zerfleddert, aber noch flugtauglich.“ Wolfgang Stein grinst. Breit und einnehmend. „Einmal stand deswegen auch die Polizei vor unserer Tür.“ Der 64-jährige öffnet die verglaste Verandatür, legt den Kopf in den Nacken und prüft den bewölkten Berliner Nachmittagshimmel. Sein Arm beschreibt noch einmal die Flugroute von damals. Gut zwei Jahrzehnte später wird er wieder in Reichweite des amerikanischen Luftraums arbeiten. Diesmal als Koch im Offizierskasino des Tempelhofer Flughafens. FÜR 20 MARK EIN FINNENHAUS 1958 ist Wolfgang Stein mit seinen Eltern und drei Geschwistern in die Finnensiedlung der Hildburghauser Straße gezogen. Finnensiedlung heißt sie, weil die Fertigteile der Holzhäuser aus Helsinki geliefert wurden. In Windeseile entstand eine Reihensiedlung schlichter 90 Quadratmeter großer Einfamilienhäuser mit eigenen Gärten. „Für uns, die wir aus einer winzigen Mietwohnung kamen, absoluter Luxus!“ Wolfgang Stein betrachtet die Rosenbeete, die seine Mutter vor mehr als 50 Jahren angelegt hat. „Trotzdem, die Siedlung galt als Sozialbau. Und da meine Mutter aus Breslau vertrieben wurde, hatten wir Chancen auf ein Haus. Ich weiß noch, wie mein Vater aus allen Wolken gefallen ist, als ihm die Frau von der Wohnungsbaugesellschaft vorschlug, ein Haus zu kaufen: ,Wie stellen Sie sich das vor – ich hab doch nischt!‘ hat er zu der Dame gesagt. ,Na wie viel ham se denn?‘, entgegnete die. Mein Vater hatte zwanzig Mark in der Tasche und so kam es, dass wir mit einer Anzahlung von nur zwanzig Mark in ein Finnenhaus zogen.“ Beim Einzug der Steins waren Arbeiter auf der gegenüberliegenden Seite noch dabei, die Fassade des Werks zu verkleiden. Ein erfrischendes Make-up in Türkisblau. Ein Jahr zuvor hatte der Coca-Cola-Konzern den Bau Gläserne Produktion: Die Coca-Cola-Abfüllanlage in Billy Wilders „Eins, zwei, drei“ (1961). © Filmstill Zehn Jahre später begann Stein seine Arbeit am Flughafen Tempelhof. Er schob Doppelschichten – kochte tagsüber für das Offizierskasino und nachts für den legendären NCO Club „Silverwings“, in dem auch Jonny Cash auftrat. Über die amerikanischen Versorgungsstatuten schüttelt er heute noch den Kopf. Alles, was die Amerikaner in Berlin verzehrten, wurde aus Amerika eingeflogen. „Das nahm absurde Formen an, wenn zum Beispiel italienische Cabanossi-Wurst von Deutschland nach Amerika flog und dann wieder in Berlin landete, um hier an die Amerikaner verfüttert zu werden.“ In seiner Zeit beim NCO-Club erlebte Stein, wie sich die Manager die Klinke in die Hand gaben. „Nach jedem Wechsel wanderten die Möbel des Vorgängers in den einer neuen Fabrik in Auftrag gegeContainer. Lampen zertrümmerte ben – nach Plänen des Architekten man mit Gewehrkolben, um zu Hans Simon. Ein eleganter, dreigeverhindern, dass sie irgendwann schossiger Bau, dessen verglastes in einer sozialistischen Wohnung Erdgeschoss die Produktionsanlahängen.“ ge beherbergte. Staunend stand Am Ende des Films gönnt sich Mr. der Achtjährige davor und sah zu, MacNamara kurz vor seinem Abwie die bunten Mosaiksteinchen flug in die amerikanische Heimat, akkurat gesetzt wurden – ein Fassaeine Erfrischung aus dem Autodenmuster in Türkis, dezentem Rot, maten. Die Verblüffung ist groß, Gelb und Dunkelblau. als er statt des erwarteten CokeFür die Kinder der Siedlung war die Fläschchens eine Pulle Pepsi in gläserne Abfüllanlage eine Sensader Hand hält. Wieder ist Wilder tion. „Wir konnten die Arbeiterinder Realität einen Schritt voraus. nen beobachten, wie sie die FlaDie größte Bedrohung für den schen kontrollierten und drückten westlichen Aufschwung ist eben Coca-Cola in Berlin uns die Nasen an der Scheibe platt. nicht der hartgesottene Kommu1936: erste Abfüllanlage in Berlin Einen Zaun gab es nicht. Das war ja nismus. Der kann – wie Horst in einem ehemaligen Brauereigebäude / Teil des Konzepts. Die Leute sollten Buchholz als Otto Ludwig Piffl erste Auslieferung für die Olympischen sehen, wie sauber und schön alles herrlich vorführt – bereits nach Spiele ablief und Lust auf Cola bekomeinem Tag Musikfolter („Itsy BitWährend des 2. Weltkrieges: Zerstörung men. Obwohl – manchmal platzte sy Teenie Weenie“) in geschäftsder Anlage durch Bombentreffer auch eine Flasche mit lautem Knall tüchtigen Kapitalismus gedreht 1945: Wiederaufnahme des Betriebs und die glänzenden Fensterscheiwerden. ben waren voller brauner Spritzer.“ Auch dem Werk in der Hildburg1957: Abriss der alten Brauereigebäude. Einmal im Monat gab es einen Tag hauser Straße schadete die Nähe Nach Plänen von Hans Simon entsteht der offenen Tür. Besonders die zum sozialistischen Feind nicht. in der Hildburghauser Straße 224 in Hier flog der Drache auf das Dach: Wolfgang Stein vor dem Coca-Cola-Werk. © Kajsa Niehusen Kinder waren begeistert, denn sie Unermüdlich liefen in der AbfüllLichterfelde-Ost das heutige Gebäude wurden mit Limoflaschen und allem anlage die Flaschen mit brauner 1992: Aufgabe des Standorts Lichterfelde gesammelten Unterschriften von Lilo Pulver, James Cagney, Limo vom Band. Während der Fortschritt im „amerikanischen“ Westen in möglichen Werbeschnickschnack Ost, Umzug nach Hohenschönhausen Horst Buchholz und Hanns Lothar später verkauft. Da konn- der stetigen Ablöse von Managern und Tapetenmustern bestand, schützte eingedeckt. Geduldsspiele, Öffner 2012: Nutzung des Gebäudes durch eine te er noch nicht ahnen, wie viel sie heute wert sein würden. die Mauer den Stillstand im Osten. und Wimpelchen. Und die älteren Kfz-Werkstatt Noch während der Dreharbeiten zu „Eins, zwei, drei“ zer- Erst der Fall der Mauer besiegelte den Niedergang des Werks. Die einst Nachbarn lernten, dass „Zoke“ wie störte der Mauerbau die kindliche Unbeschwertheit. Wolf- so moderne Abfüllanlage schien plötzlich veraltet und zu klein für die Proviele Coke aussprachen, nicht die gang Stein sollte seine Ferien bei einem Onkel verbringen, duktion des vereinten Berlins. 1992 gab Coca-Cola seinen Standort in der Abkürzung für Zichorie, den kriegsin einer Datsche bei Stahnsdorf. Aber ein Angebot des Senats für kinderrei- Hildburghauser Straße auf und baute sich ein größeres Domizil in Hohenbekannten Kaffeeersatz ist, sondern das Kürzel für Coca-Cola. 1961. Die schönste Erinnerung an dieses Jahr sind für Wolfgang Stein die che Familien verhinderte, dass er im Osten eingemauert wurde. So stand schönhausen. Zwanzig Jahre lang stand die ehemalige Fabrik leer und verDreharbeiten zu Billy Wilders Film „Eins, zwei, drei“. Im Juni verwandelte sich er am 13. August 1961 im Kinderzeltlager in Schwanenwerder mit dreißig rottete. Bis 2012 eine Autoreparaturwerkstatt einzog. Nun ist ein hoher die Hildburghauser Straße in einen Hollywoodboulevard und die Bewohner anderen Kindern um einen Radioempfänger und hörte, was passierte. „Das Zaun um das Werk errichtet, die Schaufenster sind verspiegelt. Das einst der Finnensiedlung in Statisten der Komödie um den Coca-Cola-Manager sah ziemlich kritisch aus. Wir Kinder hatten Angst, wir dachten, jetzt gibt’s auf Transparenz angelegte Gebäude sucht ein wenig hilflos nach NeubeMacNamara (James Cagney). Dieser kämpft darum, die braune Brause auch Krieg. Dass es nicht dazu gekommen ist, schreibt man ja heute der Tatsa- stimmung. Und Billy Wilder-Fans, so sie sich hierher verirren, stehen ratlos che zu, dass Kennedy da gerade Golf spielte und nicht erreichbar war.“ jenseits des Eisernen Vorhangs gewinnbringend zu vertreiben. davor. Neben Horst Buchholz und Lilo Pulver war die Schäferhündin des elfjährigen Der Mauerbau warf auch Wilders Drehkonzept über den Haufen. Nach dem Seitdem Wolfgang Stein als Kind die Dreharbeiten zu „Eins, zwei, drei“ Wolfgang plötzlich der Star am Set. Damit sie nicht ins Bild lief, wurde sie 13. August konnte nicht mehr wie geplant am Brandenburger Tor gedreht hautnah miterlebt hat, brennt in ihm die Leidenschaft für den Film. Eine von Buchholz mit Würstchen bei Laune gehalten. „Der knatterte da mit die- werden. Das Berliner Wahrzeichen wurde mit großem Aufwand auf dem Leidenschaft, die er inzwischen als Kleindarsteller vor der Kamera auslebt. sem Motorrad vorbei, wo hinten der Luftballon hing ‚Russkie go home‘ und Bavaria-Film-Gelände bei München nachgebaut. Wie viel Sprengkraft der Der bekannteste Film, in dem er zu sehen ist, wurde 2003 wieder in der meine Hündin guckte schon immer nach ihm und er schien auch immer ’ne Mauerbau Wilders Story verlieh, erkannte man erst später. Bei seiner Pre- Hildburghauser Straße gedreht. Vor der Haustüre seiner Eltern. Eine satiWurst auf Tasche zu haben – kaum sah er Senta – schwups flog eine durch miere floppte der Film. Deutschen wie Amerikanern stieß Wilders Satire rische Antwort auf Wilders „Eins, zwei, drei“. Wolfgang Beckers „Goodbye die Luft. Die haben diese Szene unendlich oft gedreht. Noch Monate später angesichts der realen politischen Situation als grobe Geschmacklosigkeit Lenin“ thematisiert die Sicht der Gegenseite, indem er die eben versunkeauf. Aber Wolfgang Stein hatte ein Ohr für Wilders Vorhersage: „In den Jah- ne DDR als Wohlfühlkulisse auferstehen lässt – zum Schutz einer sozialislief Senta an der Abfüllanlage erwartungsvoll schwanzwedelnd vorbei.“ In einer Rohschnittversion des Films sieht man Steins Eltern, wie sie die ren nach 1961 war es oft wie in der Eingangsszene des Films: Wenn der tischen Utopie, an der das Leben einer Schwerkranken hängt. Der Wessi Dreharbeiten aus ihrem Schlafzimmerfenster beobachten. „Da hatte die Wind drehte, hörten wir: ,Völker hört die Signale‘ … Als ob sie sich drüben Stein spielt darin einen Ossi, der sein erstes Westgeld in den Kauf einer Kamera die späteren Fans schon eingefangen.“ Die Szene wurden aber ständig selbst vergewissern mussten, wie toll ihre sozialistische Republik Satellitenschüssel steckt. Coca-Cola, so die Schutzbehauptung im Film, sei wieder rausgeschnitten. Die Stars waren umgänglich, gaben Autogramme ist. Wir haben dann mit Rock’n’Roll geantwortet und das Radio bis zum An- eigentlich eine Erfindung des Sozialismus. auf Packpapier und das Werk spendierte Cola satt. Wolfgang Stein hat die schlag gedreht – auch wenn nur wir das hören konnten.“ Antonia Munding Engel und Geister Über Wim Wenders und seine Verbindung zu Hans Scharoun - ein Filmvergleich F ilmemachen und Gebäude bauen sind zwei Seiten derselben Medaille. In beiden Metiers werden Konzepte auf Papier gebracht, daraus entstehen Entwürfe, Storyboards oder Drehbücher. Die anschließenden Bau- oder Dreharbeiten sind mühsame, wenngleich lohnende Kraftakte, die in beiden Fällen ein hohes Maß an Personal erfordern. Ist das Haus oder der Film einmal fertig, beginnt die Phase der öffentlichen Rezeption. Als Mittler zwischen Film und Architektur kann Wim Wenders gelten. In seinen Filmen spielen Bauten seit jeher eine wichtige Rolle, vor allem Orte der Konzentration und Introspektion, sei es der intime Privatraum einer Striptease-Bar in „Paris, Texas“ oder der weite Lesesaal der Berliner Staatsbibliothek in „Der Himmel über Berlin“. Im Fall der Bibliothek ist es zwar ein Riesen-Raum, der aber dennoch genug Platz für Intimität bietet. Mit der Frage, ob Bauten Seelen haben, hat sich Wenders immer wieder auseinandergesetzt. In seinem neuesten Film, dem Beitrag zum Dokumentarfilm „Kathedralen der Kultur“, geht er der Sache poetisch auf den Grund. Als Gegenstand seiner Sequenz hat er die Berliner Philharmonie gewählt. Der Trick ist: Hans Scharouns „Krönung seines Schaffens“ wird eine weibliche Stimme verliehen. Diese führt den Kinobesucher durch die verschiedenen Bereiche der Philharmonie und funktioniert wie ein privater Reiseführer – aufschlussreich, geistreich und witzig. Man ist abhängig von ihr und betrachtet durch diese Humanisierung den Ort weniger als Gebäude, sondern mehr als Person. In „Kathedralen der Kultur“ wird Hans Scharoun als Vater der Philharmonie bezeichnet. Der Architekt taucht mehrmals als Schwarzweiß-Hologramm auf, das quasi durch das Gebäude geistert. Es ist eine ausgefallene optische Idee und erinnert an Wenders früheren Film „Der Himmel über Berlin“ (1987), in dem sich zwei Engel in Henri Alekans schwarzweiß fotografiertem Berlin wiederfinden und darüber philosophieren, wie es wäre, sterblich zu sein. „Der Himmel über Berlin“ und „Kathedralen der Kultur“ haben nicht nur diese freundlichen Geister gemeinsam, Scharoun selbst ist die Verbindung. In „Der Himmel über Berlin“ spielt das von ihm gebaute Haus der Staatsbibliothek an der Potsdamer Straße eine prominente Rolle. In einer Sequenz sieht man Damiel und Cassiel, gespielt von Bruno Ganz und Otto Sander, wie sie durch die Bibliothek laufen und die Gedanken der Besucher lesen. Eine weitere Verbindung sind die auch in „Der Himmel über Berlin“ vorkommenden Stimmen. Da die Engel Hellseher sind, hört man aus ihrer Perspektive die Gedanken einzelner Berliner. Ähnlich wie bei der Philharmonie-Stimme bekommt auch die Staatsbibliothek durch das flüsternde Getuschel eine Seele. Doch nicht nur ihr Erbauer, auch die Gebäude selbst verbindet viel. Bemerkenswert an der Sequenz in der Philharmonie ist der kurze, aber profunde Satz „Von außen seh ich klein aus – aber innen bin ich sperrangelweit.“ Dieser Aspekt wird in „Kathedralen der Kultur“ durch den Einsatz der 3DTechnik verdeutlicht. Wenders schwebt mit der Kamera durch das gesamte Gebäude und vermittelt dem Zuschauer dessen wahre Größe. Am eindrucksvollsten ist die Einstellung, in der die Kamera die Treppen zum Bühneneingang hochgleitet. Hier kann man mehrere Ebenen auf einmal sehen, den unteren Eingangsbereich wie auch das obere Stockwerk. Später ist man dann im Konzertsaal, der sowohl von den Rängen als auch von der Bühne aus gefilmt wird, wodurch eine bemerkenswerte Raumtiefe entsteht. Auch einzelne Protagonisten werden vorgestellt, wie der Hauselektriker oder Chefdirigent Sir Simon Rattle. Mit dem Elektriker verlässt die Kamera das Haus und begleitet ihn zum Dach, wodurch eine weitere Größendimension eröffnet wird. Der Gedanke, Gebäude seien von innen wesentlich größer als von außen, wird schon in „Der Himmel über Berlin“ spürbar. Obwohl Wenders Ende der 80er Jahre die 3D Technik, wie er sie heute benutzt, nicht zur Verfügung steht, macht er schon in der anfänglichen Kamerafahrt die imposante Größe des Lesesaals der Staatsbibliothek deutlich. In einer Einstellung, wo die Kamera von einer halbnahen Einstellung von Damiel zu einer totalen Einstellung auf Cassiel schwenkt, der von einer höheren Etage nach unten blickt, bemerkt man die Tiefe des Gebäudes. Es wäre sicherlich eine interessante Überlegung, heute den Film in 3D zu konvertieren, um solche Momente der Raumwahrnehmung noch eindringender zu machen. Wie die Philharmonie in „Kathedralen der Kultur“ zum eigenen Charakter wird, so ist auch die Staatsbibliothek in „Der Himmel über Berlin“ eine eigene Figur. Und beide verbindet der gleiche demokratische Geist. Die Philharmonie wurde von Scharoun so konzipiert, dass man von jedem Sitz aus eine Im Gedränge der Journalisten: Premiere im Zoo Palast. © Stefan Kremz S tandhaft steht es dort, das gläserne Häuschen in der temporären Holzverkleidung. Ein Hindernis auf dem roten Teppich. Vor allem für die Journalisten. Die Fotografen quetschen sich links daneben, während sich die Fernsehteams mitsamt Kameraausrüstung rechts davon unerträglich nahe kommen. Wie „reporters’ gang bang“ sieht es für den Schaupieler Logan Lerman aus. Es ist wieder ein großer Abend im Zoo Palast, eine Europapremiere des neuesten Hollywood-Streifens. Diesmal versteckt sich das Kino hinter einer braunen Holzverkleidung, die der Aronosfky-Arche aus „Noah“ gleicht. Die Fernsehjournalisten haben definitiv den Kürzeren gezogen – dank der Mini-Arche vor dem Eingang, hinter der sich eine denkmalgeschützte Vitrine verbirgt. Der Blick auf die Ankunft der Darsteller bleibt dadurch verwehrt. Es ist kaum zu sehen, wer gerade im Blitzlichtgewitter der Fotografen posiert und gleich um die Ecke kommt. Als ob die Fragerei am roten Teppich nicht schon nervenaufreibend genug wäre. Den roten Teppich sieht Architektin Anna Maske, die für die aufwändige Renovierung des Kinos zuständig war, als „Urproblem“ des Zoo Palasts. Der nahe U-Bahn-Eingang und die mehrspurige Hardenbergstraße machen einen zentralen Eingang schwierig. Als die Filmverleiher den roten Teppich länger werden ließen, wurden plötzlich die Vitrinen, die seit den 50er Jahren die Passanten mit Hochglanz-Plakaten locken, zum Problem. „Es ist ein absolutes Ärgernis für die Verleiher, weil die Vitrinen stören und sie die am liebsten absägen wollen“, sagt Maske. Die Holzverkleidung bei der „Noah“Premiere ist also eine Notlösung. Denn die Vitrinen gehören zur Originalausstattung: Bei der Renovierung wurden vier davon an den historischen Positionen erneut aufgestellt. „Es stand nie zur Debatte, sie komplett abzureißen. Wir hätten es damals mit dem Denkmalschutz anders verhandeln können, aber für alle Beteiligten war das Event dem Denkmalschutz nachrangig. Die Vitrinen sind eine einladende Geste des Zoo Palasts, die offenen Arme, die den Besucher empfangen.“ Wie damals, als das 1957 erbaute Kino der zentrale Ort für Filmpremieren und Berlinale-Vorstellungen war und Schauspielgrößen der ganzen Welt begrüßte. Mit dem Niedergang der Gegend um den Breitscheidplatz verlor der Filmpalast seinen Glanz. Erst nach langer Renovierung öffnete er im Herbst 2013 wieder seine Tore, um an die goldenen Zeiten anzuknüpfen. Acht Premieren haben es seitdem in den Zoo Palast geschafft: Den Anfang machte Ben Stillers Film „Die erstaunliche Welt des Walter Mitty“, zuletzt feierte Darren Aronofsky die Premiere seines Bibel-Epos „Noah“ im Zoo Palast. Auch auf der Berlinale wurde der rote Teppich unter anderem für Diane Krüger mit „The Better Angels“ und Viggo Mortensen mit „The Two Faces of January“ ausgerollt. KNALLHARTE KONKURRENZ In der Tiefe des Raums: Die Staatsbibliothek in „Der Himmel über Berlin“. © Filmstill gleich gute Sicht erhält. Dadurch wird das Gefühl einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft erzeugt. Keine einzige Person kann sagen, sie habe einen besseren Sitzplatz als die andere. Diese Idee lässt sich auch auf die Staatsbibliothek übertragen. Damiel und Cassiel sehen im Lesesaal verschiedenartige Menschen. Es werden sowohl ältere Menschen gezeigt als auch Kinder. Es lernt dort eine türkische Frau mit Kopftuch, und man hört jemand auf hebräisch lesen. Aufgrund der Symmetrie der Schreibtische im Saal wird ebenfalls eine gewisse Gesellschaft erzeugt, wo jeder gleich ist. Wenn Filme machen dasselbe ist wie Gebäude bauen, dann lassen sich Gebäude wie Filme analysieren. Möglicherweise ist es genau das, was Wenders so sehr an Architektur fasziniert. Schayan Riaz Doch das Lichtspieltheater im ehemaligen Westen hatte schon längst Konkurrenz von einem anderen Kino bekommen – dem Cinestar im Sony Center am Potsdamer Platz. Überdacht von einer Kuppel aus Stahl und Stoff, angestrahlt von changierender Neon-Beleuchtung und mit scheinbar unendlich viel Platz für einen roten Teppich, hat das Kino in den letzten Jahren die Filmverleiher bei ihren Premieren verwöhnt. Immer wieder beeindrucken hier überwältigende Dekorationen unter der futuristischen Decke des Sony Centers die Fans, Journalisten, Fotografen, Gäste und Stars. Während das Cinestar 2003 zur letzten Weltpremiere der „Herr der Ringe“-Trilogie mit einem großen goldenen Ring, über den Köpfen der Zuschauer schwebend, auftrumpfte, wurde zur „Hobbit“-Premiere zehn Jahre später ein gigantischer Drache ins Zentrum des Sony Centers verfrachtet. Seit Herbst 2013 fanden im Cinestar 14 Premieren statt, nach Eröffnung des Neubaus im Jahr 2000 satte 200. Lasershow bei „Spider-Man“, riesige Roboter bei „Transformers“ – die Weiten des Sony Centers bieten nicht nur genug Platz für Spektakuläres, sondern auch für deutlich mehr Fans und Journalisten, die sich nicht mit denkmalgeschützten Poster-Kästen herumschlagen müssen. Statt an einer störenden Hauptstraße liegt das Cinestar auf einem vom öffentlichen Verkehr unabhängigen Privatgelände, das ohne lästige Sondergenehmigungen nutzbar ist. Im Inneren der Kinos sieht es jedoch anders aus. Im Cinestar ist selbst Saal Denkwürdige Dekoration: Die „Transformers“-Premiere im Cinestar. © Paramount Pictures Germany 8, der wegen seiner Größe zu fast jeder Premiere gebucht wird, mit 530 Sitzen zu klein, um ein komplettes Premierenpublikum zu fassen. Die Gäste müssen auf mehrere Säle aufgeteilt werden, Regisseure und Darsteller präsentieren ihre Filme im Dauerlauf, durch jeden Saal und immer wieder aufs Neue. Außer dem Imax mit Ledersitzen, das aber auch nur rund 300 Gäste fasst, erinnern die Säle an typische Räume eines Multiplex-Kinos – mit dunklen Wänden und Plüschsitzen, austauschbar und unoriginell. Der Zoo Palast punktet hingegen durch seine Innenarchitektur: Die Wände sind mit geschwungenen Holzpaneelen und Samt verkleidet, die Lampen originalgetreu rekonstruiert, die neu eingebauten Sessel inklusive beweglicher Lehne gut gepolstert und mit weichem Leder bespannt. Das 50er Jahre-Kino bleibt seinem Charme treu, der Luxus von früher hängt als Echo im Raum und wurde in heutigen Komfort übersetzt. Mit 800 Sitzen ist Saal 1 der größte Kinosaal Berlins, der ein komplettes Premierenpublikum fassen kann. Die Ansprache vor dem schweren Samtvorhang mit der Show des Wasserfallvorhangs auf der geräumigen Bühne ist einmalig und unvergesslich. Alles für die Öffentlichkeit Während die Stars den ausgewählten Gästen im Saal des Zoo Palasts von der Starloge aus winken können, bietet das Cinestar im Sony Center den Darstellern draußen auf dem Balkon einen besonderen Moment mit den wartenden Fans. Der Filmpalast im Westen besticht also mit Stil, Komfort und einem grandiosen Kinosaal, das Kino in der Stadtmitte bietet einen riesigen überdachten Vorplatz, der einen ewig langen roten Teppich und überwältigende Dekorationen ermöglicht. Jedes Kino hat seinen Vorteil. Das wissen auch die Filmverleiher. Sven Sturm, der Geschäftsführer von Paramount Pictures Germany, gibt zu, wovon er sich mehr verspricht: „Vom Platz draußen. Wir machen das alles schließlich nur für die Öffentlichkeit, für die Fernsehkameras, für die Fotografen. Das ist der Knackpunkt, weswegen wir überhaupt eine Premiere veranstalten.“ Nachdem „Noah“ die erste Premiere von Paramount im Zoo Palast war, ging es mit dem vierten „Transformers“-Teil zurück ins Sony Center. Die Kinos selbst sehen sich nicht in direkter Konkurrenz. „Ich weiß, dass auch im Zoo Palast Kino mit Herzblut betrieben wird“, sagt Cinestar Geschäftsführer Stephan Lehmann. Beide Spielstätten ergänzen sich und machen Berlin als einen Ort für Welt- und Europapremieren ein Stück attraktiver. Außerdem passt nicht jede Art von Premiere, nicht jede Art von Film in jedes Kino. Für den Zoo Palast eignen sich Erstaufführungen, die in einem intimeren Rahmen stattfinden und auf ein besonderes Kinoerlebnis setzen. Die großen Blockbuster-Premieren trumpfen lieber vor dem Cinestar mit viel Platz für Fans, Journalisten und dekorationswütige Filmverleiher auf. Doch muss der ganze Aufwand überhaupt sein? Die Hollywood-Maschine ist und bleibt eine, die sich ständig selbst ankurbeln muss. Ihre Mechanismen, von werbenden Trailern bis hin zu glamourösen Premieren, tragen zu ihrem Erhalt bei. Nichts ist so aufregend wie Live-Übertragungen und MedienMitschnitte von Filmpremieren. Dabei geht es vor allem um die inszenierten Auftritte der Darsteller – mit unbezahlbarer Designer-Garderobe, einem bestechenden Lächeln für die Fotografen, unterhaltsamen Interviews für die Medien und Autogrammen für die Fans. Seit jeher fordert der Star-Kult, dass Schauspieler durch den Kontakt zu den Fans und Medien ihren Wert steigern. Sie inszenieren sich als unerreichbar, ihr Auftritt steigert das Verlangen, ihnen noch näher zu sein. Dieses Verlangen lässt sich nur durch den Kinobesuch stillen, der die Stars im Großformat zeigt. Kein Wunder, dass berühmte Schauspieler als Zugpferde gelten, die den Verkauf von Kinokarten antreiben. Diese Einnahmen steigern wiederum den Wert der Stars in der Filmbranche. Es folgen bessere Rollen für die Darsteller, mehr Premieren, mehr Vermarktung. Natürlich muss ein Film gefallen, aber ohne seine Stars, ohne aufwändige Premieren, ohne den Austausch mit der Öffentlichkeit würde die Hollywood-Maschine nicht mehr funktionieren, wenn nicht sogar still stehen. Das war schon in den 50er Jahren so, als Cary Grant oder Walt Disney über den roten Teppich am Zoo Palast schritten. Und ist heute vor dem Cinestar mit Brad Pitt und Quentin Tarantino nicht anders. Nora Hiller UdK-Sonderbeilage zum Thema Nachkriegsmoderne 16.07.2014 VI W ir haben keine Zeit für Spielereien. Wir haben nur eine Aufgabe: Wohnungen für unsere Werktätigen zu bauen, so viele, so schnell, so billig wie möglich.“ Als Brigitte Reimann diese Worte in das Manuskript ihres DDR-Romans über die Architektin Franziska Linkerhand schrieb, wusste sie nicht, dass dieses Dogma ein Modell hervorbringen würde, das wie kein zweites den Wohnungsbau in der DDR geprägt hat. Die Schriftstellerin starb im Februar 1973. Nur wenige Monate später war der erste WBS-70-Block bezugsfertig. Wohnungsbauserie 70 – die Betonwerdung des industrialisierten Wohnungsbaus, der die „Bankrotterklärung der Architektur“ ist, wie es in „Franziska Linkerhand“ heißt. Der Block wurde 135 Kilometer nördlich von Berlin in Neubrandenburg errichtet, in der Stadt, in der Reimann von 1968 bis zu ihrem Tod wohnte und an „Franziska Linkerhand“ arbeitete. Die Geschichte der Romanheldin, die in der Provinz schnell ihre Illusion vom Städtebau aufgeben muss, zählt heute zu einem der wichtigsten Werke der Nachkriegsliteratur. Nach dem Krieg, das bedeutete Entbehrung, Trauma, Aufarbeitung, Zonen und Fremdbestimmung. In Neubrandenburg ging es vor allem um Wiederaufbau – die historische Altstadt war zu über 80 Prozent zerstört worden. Nachkriegsarchitektur prägt das Stadtbild bis heute, dem ersten WBS 70 folgten tausende weitere. Seit 1984 steht der rechteckige Pionier in der Koszaliner Straße in Neubrandenburgs Oststadt unter Denkmalschutz. Fünf Stockwerke, einheitliche Fassa- Der Albtraum von Franziska Linkerhand: Der WBS-70-Block in der Koszaliner Straße in Neubrandenburg. © Friederike Bloch Dogma Platte In der Diskussion um die Nachkriegsarchitektur schaut man auf Berlin. Dabei bedeutete Architektur nach dem Krieg vor allem: Wohnungsbau im ganzen Land. Die „Wohnungsbauserie 70“ hat in der DDR die wiederaufgebauten Städte geprägt. In Neubrandenburg steht der erste WBS-70-Block. denplatten aus Beton und rotbraunen Kieseln, kein Schmuck, kein verschwendeter Zentimeter. Hinter einem der vier weißen Hauseingänge steht ein Kinderwagen, hinter einem anderen ein Rollator. Kleinwagen parken vor dem Gebäude, an das sich eine Pizzeria anschließt, die jetzt, zur Mittagszeit, noch nicht auf hat. „Das war früher eine Bierstube, der lokale Betäubungspunkt“, sagt Harry Schulz. Der 56-Jährige ist in Neubrandenburg geboren und seit 1992 Denkmalpfleger. Der unscheinbare WBS-70-Block ist nicht das, was man sich unter einem Denkmal vorstellt. Geschichtlich und architektonisch gesehen ist er trotzdem schützenswert, findet Schulz. „Neubrandenburg sollte sozialistische Großstadt werden, mit 100 000 Einwohnern“, erzählt er in norddeutschem Tonfall. Die Stadt war durch die Verwaltungsreform von 1952 zur Bezirksstadt geworden, ein offizielles Wohnungsbauprogramm sollte so schnell wie möglich das Problem der Wohnungsnot lösen. „Im Zuge dessen ist WBS 70 entwickelt und flächendeckend von der Elbe bis zum Ural gebaut worden. 30 Tage war der Rekord vom Fundament bis zum Bezug“, erinnert sich Schulz. „Das ist Baukastensystem, da kannst du alles draus machen. Nur beim Bilderaufhängen musste man aufpassen, ratzfatz war man mit der Bohrmaschine durch die Wand.“ KEIN PLATZ FÜR IDEEN Der große Mann mit weißem Schnauzer zieht an seinem Zigarillo und wirft einen prüfenden Blick auf das Haus. Er runzelt die Stirn. Im zweiten Stock hat jemand eine Satellitenschüssel angebracht. Schulz nimmt sich vor, mit dem Bewohner zu reden, denn Veränderungen ohne Genehmigung sind bei einem denkmalgeschützten Gebäude nun einmal nicht erlaubt. „Wir wollten Außenjalousien, weil es hier im Sommer so heiß drin wird“, berichtet die Zahnarzthelferin in der Praxis, die der Block beherbergt. „Aber uns wurde gesagt, das gibt’s nicht“, ergänzt sie mit leichtem Vorwurf in der Stimme. An den Wohnungstüren im Treppenhaus steht „Home Sweet Home“ oder „Ein Alkoholproblem entsteht, wenn das Bier ausgeht“. „Ich wohne erst seit zwei Monaten hier“, erzählt eine Hat selbst in einer ähnlichen Platte gewohnt: Denkmalpfleger Harry Schulz. © Friederike Bloch junge Frau. „Ich habe vorher zwei Straßen weiter gewohnt und musste wegen Trennung umziehen. Es ist sehr ruhig hier, ich bin begeistert, da ich Mutter von zwei Kindern bin und das dritte unterwegs ist. Kein Ärger, alle sind friedlich.“ Auch der junge Mann, der verschlafen die Tür öffnet, hat vorher ganz in der Nähe gewohnt und ist vor fünf Jahren mit seiner Mutter in die Vierraumwohnung umgezogen. Weiß er etwas über die Geschichte seines Zuhauses? „Ich weiß nur, dass es ein Denkmalschutzgebäude ist. Die Nachbarn sind okay, alles gut.“ So zufrieden waren die Mieter nicht immer. In seinem Büro im Neubrandenburger Rathaus zeigt Harry Schulz eine Petition, die die damaligen Bewohner 1996 unterschrieben haben. „Sie wollten in keinem Baudenkmal wohnen und hatten Angst, dass sie ewig mit undichten Fenstern und tropfenden Wasserhähnen leben müssten“, erklärt Harry Schulz. Es gab eine Sanierung, denkmalgerecht natürlich. „Danach waren dieselben Leute die glücklichsten in der ganzen Oststadt, weil ihr Block nicht mit Styropor zugekleistert wurde und mit Plastefenstern versehen, wie die anderen“, grinst der Denkmalpfleger triumphierend. Unweit des Rathauses haben die Architekten Susann Milatz und Ullrich Schmidt ihr Büro. Wie Harry Schulz sind sie in der DDR aufgewachsen und wie Franziska Linkerhand wollten sie bauen und mussten schnell einsehen, dass Städtebau in der Provinz kein Experimentierfeld für Kreativität war, sondern eine streng normierte Angelegenheit. Nach seinem Architekturstudium an der TU Dresden, wo der WBS 70 unter anderem entwickelt wurde, arbeitete Ullrich Schmidt von 1987 bis zur Wende im Wohnungsbaukombinat Neubrandenburg. 1972 hatte dort die Produktion von WBS-70-Elementen begonnen. „Wiederaufbau, insbesondere der Bezirksstädte, wurde von der DDR Bauakademie gesteuert,“ erinnert sich der Architekt. Den Politikern ging es nicht um Schönheit, sondern um Kennzahlen: Wie viele Wohnungen haben wir geschaffen? Im WBK war jemand angestellt, der den ganzen Tag nur gerechnet hat, wieviel Stahlbeton pro Wohnung verarbeitet wurde. Und wenn sie nach Berlin melden konnten, das WBK Neubrandenburg hat den geringsten Stahlverbrauch pro Wohnung, haben sie wieder ein Bienchen gekriegt.“ Für eigene Ideen blieb nicht viel Platz. „Typenprojekte, Wiederverwendungsprojekte, herrje, meine Arbeit kann auch eine technische Zeichnerin machen“, hält Franziska Linkerhand ihrem Vorgesetzten vor. Susann Milatz ist nach dem Studium deshalb als wissenschaftliche Assistentin an der TU Dresden geblieben. „Ich habe gedacht, Studenten ausbilden ist besser als Platten zeichnen.“ In Brigitte Reimanns Buch beschwert sich eine Figur: „Häuser werden nicht mehr gebaut, sondern produziert wie eine beliebige Ware, und an die Stelle des Architekten ist der Ingenieur getreten“ und weiter: „Wir sind Funktionäre der Bauindustrie geworden, für die Gestaltungswille und Baugesinnung Fremdwörter sind, von Ästhetik ganz zu schweigen.“ Die beiden Architekten sehen das differenzierter. „Man musste effektiv bauen“, gibt Susann Milatz zu bedenken. „Man hat versucht, eine Antwort auf die Frage ‚Wie sieht sozialistische Lebensweise aus?‘ zu finden und dabei irgendwie noch Stadtgestaltung zu machen. Das Konzept der Charta von Athen mit den Determinanten Sonne, Licht und Luft hat eine Rolle gespielt und das waren ja positive Ansätze.“ Ullrich Schmidt fügt hinzu: „Das hat auch was mit den Res- Lokaler Betäubungspunkt: Die frühere Bierstube ist heute eine Pizzeria. © Friederike Bloch sourcen zu tun. Stahl war in der DDR knapp, also nahm man Kies und Zement für Beton. Durch den Sparzwang wurde auf hohem technischen Niveau gebaut und es gab Entwicklungen wie die Spannbetondecke. Pervertiert ist das Bauen bloß, weil es eben so massenhaft und undifferenziert war.“ GESCHICHTE MUSS ERHALTEN BLEIBEN Die Wohnplatten sind mehr als unansehnliche Stiefkinder der Nachkriegsmoderne, im Schatten von Kulturbauten und Vorzeigemodellen der Bauausstellungen. Sie sind wichtige Zeitzeugen des Wiederaufbaus, des Mangels und des Versuchs, die wichtigste Voraussetzung für die Rückkehr in die Normalität zu schaffen: die eigenen vier Wände. Die Einsicht, dass auch diese Gebäude erhalten werden müssen, damit Geschichte nicht verloren geht, setzte erst nach und nach ein, bedauert Harry Schulz. „Im Zuge der Stadtsanierungen sind mehr Denkmäler vernichtet worden als im zweiten Weltkrieg Bomben zum Opfer gefallen sind.“ Inzwischen ist es 17 Uhr, die Pizzeria am WBS 70 hat geöffnet. Ein Mann sitzt einsam an der Theke. Die Sonne lässt das Grün der Bäume hinter dem Haus erstrahlen. Stiefmütterchen blühen auf einem Balkon. Ein anderer ist mit Deutschlandfahnen geschmückt, die aussehen, als hätten sie auch vor der WM schon da gehangen. Aus der Wohnung mit der unliebsamen Satellitenschüssel dringt orientalische Musik, sonst hört man nur Vogelgezwitscher. Wie er dort steht, der WBS 70, rasterhaft und unauffällig, hat er etwas Beruhigendes. Gleichförmigkeit und Neutralität in Perfektion, alle Eigenschaften, die die Partei damals auch von den Bürgern erwartet hat. Der Block hat den Mauerfall nun fast 25 Jahre überdauert, seine Bewohner interessieren sich eher für günstige Mieten als für seine Geschichte. Nur einer scheint sich nicht von der Vergangenheit lösen zu können. In seinem Fenster hängt die Flagge der Deutschen Demokratischen Republik mit Hammer, Zirkel und Ährenkranz. Und dann verrät ein zuckender Vorhang einen stillen Beobachter. Für einen kurzen Augenblick ist die DDR ganz nah. Friederike Bloch VIIUdK-Sonderbeilage zum Thema Nachkriegsmoderne 16.07.2014 VIELLEICHT HILFT EIN PLANSCHBECKEN Zwischen Hype und Heimat: Ein Hausbesuch im Hansaviertel verrät, wie es sich in einer Ausstellung wohnt. I mmer wieder staunen Besucher, wenn sie Georg Hallers Wohnung zum ersten Mal betreten. Draußen vor dem Betonhochhaus hätten sie beim besten Willen nicht damit gerechnet, dass dieses so schöne Wohnungen beherbergt. Wie ein schnell hochgezogener Nachkriegsbau, grau und klotzig, wirkt das 16-geschossige Haus direkt am S-Bahn-Bogen. Betritt man es aber, wird man bereits in der Eingangshalle von einer offenen Atmosphäre empfangen. Die Überraschung setzt sich hinter der orangenen Eingangstür von Georg Haller fort: Eine steile Treppe führt hinauf in die Wohnung. Lichtdurchflutet ist diese und mit rotem Linoleum ausgelegt. Rund 85 Quadratmeter verteilen sich auf zwei Etagen und zweieinhalb Zimmer. Durch die Treppen, einmal hinauf in den Bereich von Küche und Wohnzimmer und dann noch einmal höher zu Bad, Schlaf- und Kinderzimmer, fühlt man sich wie in einem kleinen Häuschen. Der Blick über Berlin durch die große Fensterfront im Wohnzimmer, wir befinden uns hier in der achten Etage, lässt die Wohnung großzügig und offen wirken. Überall stehen Pflanzen und auch die Auswahl der Möbel weist darauf hin, dass hier jemand lebt, der sich mit dem Thema Wohnen beschäftigt. Georg Haller wohnt im Hansaviertel, dem Vorzeigewohnungsbauprojekt Westberlins. Im Rahmen der Bauausstellung Interbau 1957 arbeitete internationale Architektenprominenz, unter anderem Walter Gropius, Alvar Aalto, Egon Eiermann und Arne Jacobsen, daran, auf dem 177 000 Quadratmeter großen und im Krieg fast komplett zerstörten Gelände am Rande des Tiergartens zum einen dem Wohnungsmangel entgegen zu wirken und zum anderen Prototypen für eine neue Art zu wohnen, die Stadt von morgen zu schaffen. Das Viertel sollte ein Symbol für Demokratie werden, ein Zeichen der Moderne. Die Euphorie war groß. Man begrüßte die gute Ver- Ein Haus in Zahlen Das 16-geschossige Punkthochhaus in der Bartningallee 7 ist einer von 35 Neubauten, die im Rahmen der Interbauausstellung 1957 im Hansaviertel gebaut wurden. Entworfen von den beiden niederländischen Architekten J.H. van den Broek und J.B. Bakema, wurde es 1960 fertiggestellt. Das nah am Hansaplatz gelegene Hochhaus beherbergt 75 Wohnungen, unter denen sich 1-, und 3-Zimmerwohnungen befinden und die heute rund 60 Eigentümern gehören. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude ist 52 Meter hoch. kehrsanbindung, die komfortablen und durchdachten Grundrisse und das Prinzip der „durchgrünten Stadt“. Seit 1995 steht das komplette Viertel unter Denkmalschutz. Haller, der auch als Stadt- und Architekturführer arbeitet, ist Ende dreißig, offen und unkompliziert. Er hat in Berlin Architektur studiert und in verschiedenen Kiezen gelebt. Nachdem er einige Zeit im Ausland gearbeitet hatte, wollte er vor eineinhalb Jahren nach Berlin zurück. Die Wohnung in der Bartningallee ergab sich über einen Bekannten, der einen Nachmieter suchte. So wurde der Gedanke an die Altbauwohnung in Kreuzberg verworfen und er zog mit Freundin und kleiner Tochter in das Hochhaus. „Der Preis hat uns zunächst auch etwas geschockt“, gibt er zu und hebt sein Baby aus dem Kinderstuhl heraus. Mit rund 940€ warm monatlich kommen sie auf eine Miete von rund 11€ pro Quadratmeter. Aber das Hansaviertel ist eben auch kein Ort, in den man zieht, weil man nichts anderes findet. „Ein Vorteil an der Wohnung ist, dass sie sehr repräsentativ gegenüber Architektenfreunden ist“, sagt er und lacht. Der Gang durch Hallers Wohnung fühlt sich ein bisschen an wie ein Besuch im Architektur-Museum, man spürt den damaligen Wunsch nach Funktionalität und Offenheit noch in der heutigen Nutzung. „Für Berlin gibt es keine Alternative“ Einige Stockwerke tiefer sitzt Manfred Ackermann in einem Sessel im Wohnzimmer, hinter ihm die großen Fenster mit Blick auf den Balkon, über den alle Wohnungen verfügen. Der Rentner mit den freundlichen Augen erinnert sich, wie er in den 1960er Jahren mit seiner Abiturklasse einen Ausflug nach Berlin gemacht, das Hansaviertel besichtigt und es damals sofort gemocht hatte. Er und seine Frau Bärbel stammen aus einem kleinen Ort in Niedersachsen und sind seit der Schulzeit zusammen. Zum Studieren zogen sie gemeinsam nach München, lebten danach unter anderem in Würzburg und Bonn. Auch in Ostberlin haben sie gelebt, in einem der Plattenbauten in der Leipziger Straße. Als sie nach der Wende berufsbedingt nach Berlin zurückkehren konnten, freuten sich beide sehr. „Für Berlin gibt es keine Alternative“ findet Ackermann und fährt fort: „Wir wollten auf jeden Fall in dieses Viertel“. Die beiden hatten Glück und fanden eine renovierte Wohnung, die sie für 450.000 Mark kauften. Liebhaber der Moderne: das Ehepaar Ackermann. © Sara Lienemann Aktuell verjüngen sich die Mieter des Hauses, findet Bärbel Ackermann. „Inzwischen sind wir schon die Alten“, sagt sie lachend. Erstbezieher, die ihre Wohnungen in den Neunzigern gekauft hatten, verlassen das Haus nach und nach. Zum anderen kommen immer mehr Bewohner hinzu, die bewusst ins Hansaviertel ziehen wollen, viele Architekten und Designer. Die Mieterschaft sei aber schon immer ziemlich gemischt gewesen, nie das, was man sich in einem Hochhaus aus Zeiten des sozialen Wohnungsbaus vorstelle, so Bärbel Ackermann. Die beiden kennen zum Beispiel einen Arzt und einen Richter, beides Erstbezieher. Die Wohnung der Ackermanns gleicht der von Georg Haller vom Schnitt her, nur dass die Treppe hinter der Wohnungstür herab in die Wohnung führt „Die Größe war natürlich gewöhnungsbedürftig“, sagt Bärbel Ackermann. „In Ostberlin hatten wir 150 Quadratmeter, in Bonn 120 und hier sind es knapp 90. Wir waren aber viel unterwegs und eine große Wohnung macht ja auch Arbeit.“ In der Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung fühlt sich das Paar, das seit 1968, seit Menschengedenken, wie er hinzufügt, verheiratet ist, sehr wohl. Sie mögen es, sich durch die verschiedenen Etagen aus dem Weg gehen zu können und sich gleichzeitig trotzdem nah beieinander aufzuhalten. Nach einer für Berlin typischen Altbauwohnung haben die beiden nie gesucht: „Unser Ziel war immer das Bauhaus, und das hier steht ja in der Nachfolge der Bauhausmoderne“, erklärt Manfred Ackermann. Überall in der Wohnung liegt grauer Teppichboden und bei der Einrichtung finden sich gesammelte Lebensspuren: Im Wohnzimmer stehen bis oben hin gefüllte Bücherregale, alle Wände sind mit Kunstwerken bestückt. Auf dem Boden im Wohnzimmer steht eine große Vase mit violetten Blumen. Auch die Wohnung der Ackermanns hat etwas von einem Ausstellungsstück des nachkriegsmodernen Wohnens. DURCHDACHT, ABER KOMPAKT Stadt im Grünen: Das Hansaviertel, erbaut zur IBA 1957 © Ulrich Greiner/www.hansaviertel.eu „Die Qualität des Grundrisses erschließt sich auch dem Laien“, findet Georg Haller. „Ich habe oft in Altbauten gewohnt mit Berliner Zimmern oder in ganz langen, schmalen Wohnungen. Hier merkt man, dass sich Architekten auf wenig Raum seriös etwas überlegt haben“. Die Lebensvorstellung der Nachkriegsarchitekten macht sich beispielsweise am Schnitt der Küche bemerkbar: schmale Arbeitsküchen, bewusst abgetrennt vom Wohnraum, damit die Dämpfe und Gerüche nicht dort hinein ziehen. Doch so praktisch Haller den Grundriss der Wohnung findet, er hat mit seiner kleinen Familie trotzdem ein Platzproblem. „Es ist ein bisschen kompakt. Ein Zimmer mehr wäre schon in Ordnung. Noch ein Kind dürfte man hier nicht bekommen, das würde zu eng, es sei denn man mag sich ganz besonders gerne.“ Seine Tochter ist eines von zwei Babys im ganzen Haus. Das halbe der zweieinhalb Zimmer, das laut damaliger Vorgaben nicht größer als neun Quadratmeter sein durfte, wird heute selten, wie ursprünglich geplant, als Kinder-, sondern öfter als Arbeits- oder Gästezimmer verwendet. Die Gemeinschaftsloggias, gedacht für das Zusammenleben der Mieter, werden ebenfalls kaum genutzt, erzählt Haller. Aber er, seine Freundin und die Eltern des zweiten Hausbabys haben vor, ein Planschbecken dort aufzustellen. „Mal schauen, was dann passiert“, sagt er. DER HYPE IST ANDERSWO Gemeinschaft findet sich auch vor der Tür eher wenig: Ein Kiez, findet Haller, sei das Hansaviertel nicht. „Man geht hier nicht vors Haus und da ist was los, so wie anderswo.“ Er genieße es, eben nicht in einem belebten Kiez zu wohnen, fühlt sich dadurch animiert, sich bewusster in der Stadt zu bewegen und mag es, in keinem der so genannten Szeneviertel wie Neukölln oder Kreuzberg, sondern in einer Gegend zu wohnen, die den Hype nicht mitmacht. Das habe, sagt er, seine Sichtweise auf Berlin verändert, er beobachtete das Geschehen und auch den Gentrifizierungsprozess in den anderen Kiezen etwas entspannter. Das Einzige, was die Ackermanns stört am Leben im Hansaviertel, sind die Zustände am Hansaplatz, dem U-Bahnhof des Viertels. Dort gibt es das Einkaufszentrum, das den Bewohnern zwar von einer Bäckerei, einer Apotheke, einer Post über eine Reinigung bis hin zu einem Weingeschäft alles bietet, was sie alltäglich brauchen, in letzter Zeit aber immer ungepflegter wirkt. Bier trinkende Grüppchen sitzen dort bereits ab Mittag in der Dönerbude, Müll fliegt herum, es ist ziemlich dunkel und einige Ladenlokale stehen leer. „Die Stadt Berlin musste ja an Geld kommen. Schwanger vom Kapitalismus verkaufte sie dann das Einkaufsviertel an drei verschiedene Parteien, die sich jetzt über die Renovierung nicht einig werden“, meint Manfred Ackermann dazu. Trotzdem leben die Bewohner im Hansaviertel gerne, froh über das Besondere an ihrem Zuhause, das ein Einzelstück geblieben ist. „Die Leute hier leben mit den Gebäuden. Das ist ein ganz anderer Spirit als anderswo“, findet Manfred Ackermann, und Georg Haller sagt: „Ja, wir leben hier in einer Ausstellung, die zwar seit 50 Jahren vorbei ist, aber vergleichbar mit anderen Vierteln ist das hier nie geworden.“ Sara Lienemann UdK-Sonderbeilage zum Thema Nachkriegsmoderne 16.07.2014 Viii Längst vergessen, kaum beachtet, nie erkannt – viele alltägliche Bauten der Nachkriegsmoderne tauchen in keinem Architekturführer auf. Genau diesem Rest widmeten sich Oliver Elser und Andreas Muhs, die 2001 für das Projekt Restmodern über 600 Bauten und Objekte in Berlin aufspürten und auf über 1500 Bildern dokumentierten. Erst die zu Beginn der 2000er Jahre aufkommende Digitalfotografie ermöglichte das umfassende Zeitdokument. Der Fotograf Andreas Muhs entschied sich, die Objekte nur in den Wintermonaten bei bedecktem Himmel aufzunehmen. Aus dem daraus erstellten Online-Archiv restmodern. de soll laut Oliver Elser ab Herbst mittels Crowdfunding ein Architekturbuch erwachsen. Vorbestellungen sind unter www.restmodern.de möglich. Oliver Elser Die Modefarbe der 1970er Jahre: WC an der Busstation Jakob-Kaiser-Platz in Berlin-Charlottenburg-Nord © Andreas Muhs 2002 „WIR SIND DER ANTI-KANON“ Projekt Restmodern: Architekturspezialist Oliver Elser sucht in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Andreas Muhs die Schönheit im Alltäglichen Echte Post-Moderne? Postamt an der Marzahner Promenade in Betonmikado mit System: ein Brunnen am Anton-Saefkow-Platz Berlin-Marzahn © Andreas Muhs 2002 in Berlin-Fennpfuhl © Andreas Muhs 2006 Bauten kümmern, um die sich niemand anderes kümmert, weil sie viel zu gewöhnlich, zu banal, vielleicht auch zu hässlich und zu merkwürdig sind. Seit wann arbeiten Sie an Restmodern? Entstanden ist „Restmodern“ ungefähr ab 2001. Wir haben 2003 die Webseite aufgestellt und hatten dann eigentlich die Idee, dieses Projekt als Buch zu realisieren. Haben Sie sich mit einem bestimmten System in Berlin bewegt, um die Bauten aufzuspüren? Die Fotos sind alle vom Fotografen Andreas Muhs, und die Auswahl der Bauten ist zu 90 Prozent von ihm. Wir haben aber das Projekt gemeinsam angestoßen und das Konzept entwickelt. Am Anfang haben wir die Bauten zusammen ausgewählt, das war wie ein Abends-in-der-Kneipe-Gespräch: Kennst du das schon, oder das? Wir haben uns darüber unterhalten, was wir an Gebäuden interessant finden, die eher am Rande der Aufmerksamkeitsschwelle liegen und somit den Rest der Nachkriegsmoderne bilden. So kam die Auswahl zustande. Gibt es einen Unterschied zwischen Ost- und Westnachkriegsmoderne? Ja, es gibt Unterschiede, weil der Osten sehr viel normierter ist. Es gibt viel mehr Standardlösungen und auf den ersten Blick weniger architektonische Vielfalt. Auf den zweiten Blick entdeckt man Dinge, die man dort gar nicht vermutet hätte, wie beispielsweise Kunst am Bau. Da gibt es auch in Ostberlin hervorragende und wunderbare schräge Dinge zu finden. Was haben Sie für Resonanzen auf Ihr Projekt bekommen? Es gab viel Resonanz. Am Anfang vor allem aus den Tiefen des Internets. Das war die Zeit, als plötzlich jeder anfing, einen Blog zu machen. Solche Blogger haben sich schnell draufgestürzt. Es gab auch einige Printpublikationen, aber eher aus der Kulturszene. Es sind ja nicht nur Wohnungsbauten, die Sie aufspüren. Wie sieht das Spektrum Ihrer Entdeckungen zur Restmoderne in Berlin aus? Das Spektrum ist ganz breit. Das umfasst sämtliche Bautypen von der Universität bis zum Einfamilienhaus. Wobei Einfamilienhäuser weniger vorkommen, weil die meisten hinter Hecken verborgen sind. Unser Spektrum reicht, und das unterscheidet es auch von einem Architekturführer, bis hin zu Gestaltung im öffentlichen Raum. Das liebe ich ganz besonders. Ich will jetzt nicht sagen Platzgestaltung, aber solche Dinge zwischen irgendwelchen Wohnbauten, wie beispielsweise merkwürdige Spielplätze oder Aufenthaltsorte, die irgendwer mal angelegt hat. Ich glaube, wenn Außerirdische die sehen würden, würden sie denken, mein Gott, was muss da für ein merkwürdiger Kult betrieben worden sein an diesen von irgendwelchen Betonstelen eingefassten Sitzgruppen. Dabei war das nur die Gestaltungsabsicht des Architekten, damit man sich treffen kann. Aber diese Bauten wirken aus der historischen Distanz so aufgeladen und speziell, als hätte man da Tieropfer dargebracht, dabei ist es nur eine Sitzbank. Eine extrem überdesignte Sitzbank. Man kann dies auch mit einem anerkennenden Schmunzeln sehen, dass dort Gestaltungsfuror in Bereiche einfließt, in denen vielleicht ein bisschen weniger genauso seine Wirkung getan hätte. Haben Sie ein spezielles Lieblingsbauwerk? Ja, das Rotaprint-Gelände in Berlin. Damit fing alles an. Rotaprint ist eine Firma, die kleine Druckmaschinen hergestellt hat, in der Zeit vor dem Kopierer. Die wurden im Wedding produziert, und das ist mittlerweile auch recht bekannt in der Kulturszene. Ein Teil des Geländes ist jetzt mit Künstlerateliers besetzt. Ich habe damals um die Ecke gewohnt. Dort gibt es ein besonderes Kopfgebäude, das eine riesige Betonskulptur ist, und über diese Skulptur kriegte man damals überhaupt nichts raus. Das war für mich ein Anstoß zu sagen, das kann doch nicht sein, dass man von so einem tollen Ding nicht weiß, wer der Architekt ist. Das ist auch nach wie vor einer meiner Lieblingsbauten. Ist es seit Beginn des Projektes schwieriger geworden, die alltägliche Nachkriegsmoderne zu entdecken? Andreas Muhs erzählt mir immer, was jetzt schon abgerissen ist, und das ist erheblich. Das war auch der Grund für uns, eine Dokumentation zu machen. Der Anstoß dafür setzt auf einer Verlusterfahrung auf, nämlich dass die Dinge verschwinden, und es setzt sich auch keiner für diese ein, weil sie zu alltäglich sind. Unser Projekt ist aber kein flammendes Plädoyer für die Denkmalpflege, sondern ein Plädoyer dafür, mehr hinzusehen. Ich finde nicht, dass man alles immer unter eine Käseglocke der Bewahrung und des Denkmalschutzes setzen muss, aber festhalten sollte man es. Sonst weiß man irgendwann gar nicht mehr, wie unsere Welt im Alltäglichen ausgesehen hat. Worüber freuen Sie sich besonders? Was sind Erfolgserlebnisse bei der Arbeit? Im Grunde ist es ein Dokument von vor 10 Jahren, das zunehmend wichtiger wird. Ich will das als ein Gesamtwerk sehen. Das Schöne daran ist, dass man jetzt ein Zeitdokument hat: Berlin um 2000. Die besonderen Glücksmomente sind die, wenn man noch mal darüber nachdenkt, dass das Ganze zum Buch werden könnte. Wenn man Doppelseiten arrangiert und dann beim Betrachten plötzlich eine Art visuelle Sprache entdeckt. Das funktioniert wahnsinnig gut, weil die Bilder aufeinander Bezug nehmen. Das war auch immer das Ziel, durch dieses Bildarchiv eine Form von 1972 geboren, studierte Architektur in Berlin. Seit 2007 als Kurator am Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt/Main tätig,schreibt als Architekturkritiker u.a. für die „FAZ“, die „SZ“ und die „Bauwelt“. Von 2003 bis 2009 entstand in Zusammenarbeit mit Oliver Croy der Dokumentarfilm „Counter Communities“ Andreas Muhs 1965 geboren, fotografiert seit 1991 Architektur und Stadtbilder, meistens in Berlin. Seine Bilder wurden u.a. in „Art“, „Die Zeit“ und der „FAZ“ veröffentlicht. Er brachte Bildbände heraus z.B. „Berlin – die frühen Neunziger Jahre“, „Stadtautobahn“ und „Der neue Potsdamer Platz“ (c) Nicole Muhs, Hertha Hürmaus Herr Elser, die Bauwerke der Nachkriegsmoderne werden nicht unbedingt als schön angesehen, eher als hässlich. Was ist das Besondere, das Liebenswerte an dieser Architektur? Wir sind der Meinung, dass man das ein Stück weit umwerten kann und sagen: Das, was die meisten Leute vielleicht hässlich finden, ist doch ein starker Charakterzug. Viele nennen es hässlich, wir aber nennen es eigensinnig und charaktervoll und sehr individuell. Wir haben geschaut, wo ist eigentlich die individuelle Handschrift eines Architekten, obwohl es so viel Normierung und Vorgaben und Kataloglösungen gibt. Wofür steht Restmodern? Die ursprüngliche Idee war, eine Art Stadtführer zu machen. Einen Architekturführer, der alle Bauten der Jahre 1945 bis 1989 aufnimmt, die es nicht in ein klassisches Sammelwerk geschafft hätten. Also eine Art BSeite des Architekturführers. Wir wollten uns um all die Lexikon ohne Worte zu machen. Man kann eine Zeit wie ein Lexikon erfassen, aber man muss dazu gar nichts schreiben, denn es ist ein visuelles Lexikon. Haben Sie das Gefühl, dass durch Ihre Arbeiten die Nachkriegsmoderne eine Neubewertung gefunden hat? Ich glaube, wir sind nur ein Teil einer großen Umwertungsbewegung. Was uns von allen anderen dann unterscheidet, ist, dass alle anderen gucken, was so zum Kanon gehört und wir sind der Anti-Kanon. Das Buchprojekt ist ja noch nicht abgeschlossen. Gibt es schon ein Erscheinungsdatum? Das Erscheinungsdatum steht noch nicht fest. Es gibt das Interesse eines Verlags aus der Schweiz, und ich denke, ab Herbst werden wir uns mit dem Thema Crowdfunding beschäftigen und schauen, dass wir über ein Crowdfunding-Modell das Buch umsetzen können. Wir wollen versuchen, die 500 Vorbesteller zu finden, die es braucht, um das Buchprojekt zu verwirklichen. Das Gespräch führte Maria Altnau Impressum Diese Beilage ist im Sommersemester 2014 im Rahmen des Fachs „Baukultur in den Medien“, einer Kooperation der Universität der Künste Berlin mit der Wüstenrot Stiftung, im Projektseminar Printmedien des Masterstudiengangs Kulturjournalismus entstanden. Redaktion Maria Altnau, Friederike Bloch, Jasmin Heyer, Nora Hiller, Lisa Leinen, Sara Lienemann, Antonia Munding, Schayan Riaz Verantwortlich Christina Tilmann (Mentorin Printmedien, V.i.S.d.P.) Layout Angela Aumann Anschrift Universität der Künste Berlin Berlin Career College Masterstudiengang Kulturjournalismus Bundesallee 1-12, 10719 Berlin Tel.: 030 – 3185 2864 [email protected] www.udk-berlin.de/kulturjournalismus www.kulturjournalismus.de