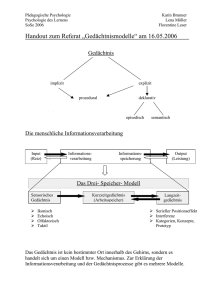

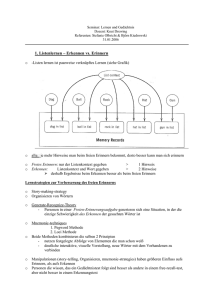

Document

Werbung