Untitled

Werbung

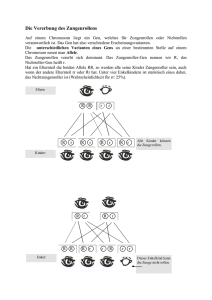

2 Musikstunde Sinne Folge 3: „Mit der Zunge hören“ (Doris Blaich) Süß, sauer, salzig, bitter – diese Geschmacksqualitäten kann unsere Zunge schmecken. Dazu kommt „umami“ – ein herzhafter Suppenwürfelgeschmack; immer noch ein Fremdling im eingebürgerten Kanon der Geschmäcker, obwohl er seit gut 100 Jahren bekannt ist. „Scharf“ gehört übrigens nicht dazu – es ist kein Geschmack, sondern eine Schmerzempfindung, die gleiche, die wir empfinden, wenn wir uns den Mund verbrannt haben – zum Beispiel beim ersten morgendlichen Kaffee-Schluck – der gehört in die Geschmackskategorie „bitter“ und je nach Zuckermenge und Kaffeedurst natürlich auch süß – wie hier. Ei, wie schmeckt der Coffee süße, lieblicher M0232362 01-014 als tausend Küsse. aus der „Kaffeekantate“ BWV Bach, Johann Sampson, Sebastian Henrici, Carolyn; Suzuki, Christian Friedrich Masaaki 4'44 211 Egal ob Arabica oder Robusta, Espresso schwarz oder entkoffeinierter Filterkaffee – die Information, die die Zunge beim Kaffeegenuss aufnimmt, heißt schlicht „bitter“ – bzw. in diesem Fall, nach kräftigem Umrühren auch „zuckersüß“. Das war Carolyn Sampson als kaffee-versessenes Lieschen in Bachs Kaffeekantate. Masaaki Suzuki leitete das Bachcollegium Japan. „Süß“ ist unser erstes Geschmackserlebnis. Die Geschmacksknospen der Zunge entwickeln sich schon im zweiten Monat der Schwangerschaft, und das Ungeborene kann den Geschmack von Fruchtwasser wahrnehmen. Der ist leicht süßlich – genauso wie die Muttermilch. Kinder wissen intuitiv: Etwas Süßes kann eigentlich nicht schaden! (Sehr zum Leidwesen von Zahnärzten und vieler Eltern, gerade auch im Kassenbereich von Supermärkten, wo die Süßigkeiten die berüchtigte Quengelzone bilden). Gegen Bitteres haben Kinder dagegen eine ausgeprägte Abneigung. Die ist von der Evolution klug eingerichtet: Bittere Pflanzen sind häufig mal giftig, im Gegensatz zu süßen. Was süß schmeckt im Pflanzenreich, ist meistens reich an Kohlenhydraten, die der Körper schnell und unkompliziert in Energie umwandeln kann. 3 Energie, die man zum Leben braucht – zum Wachsen und zum Bewegen: Hier kommt Tschaikowskys Tanz der Zuckerfee aus dem Ballett „Der Nussknacker“: Danse de la Fée Dragée. Andante M0123756 01-007 non troppo aus: Tschaikowsky, Nussknacker-Suite Peter für Orchester, op. Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR; 1'47 Norrington, Roger 71a Das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart unter Leitung von Roger Norrington mit dem „Tanz der Zuckerfee“ von Peter Tschaikowsky. Bei Ballett-Tänzern ist alles, was dick macht, verpönt, und besonders natürlich Süßigkeiten. Obwohl es für die Tänzerinnen sicher hilfreich wäre, eine kleine Praline oder ein paar Gummibärchen zu naschen, bevor sie sich in die Spitzenschuhe zwängen. Der Genuss von Zucker lindert nämlich den Schmerz, den der Spitzentanz den strapazierten Füßen zumutet. Zucker setzt Endorphine frei, und die reduzieren die Heftigkeit von Schmerzen – allerdings nur, wenn man rechtzeitig nascht, bevor sich der Schmerz ausbreitet. Lange hat man angenommen, dass wir süßen Geschmack am besten ganz vorne an der Zungenspitze wahrnehmen. Inzwischen weiß man, dass die Geschmacksrezeptoren aller Richtungen relativ gleichmäßig über die Zunge verteilt sind. Honig und Sirup schmecken also auch noch ganz hinten auf der Zunge süß. „Süßes“ ist in erster Linie eine geschmackliche Qualität – aber nicht nur, es kann im übertragenen Sinn auch mit anderen Sinnesorganen wahrgenommen werden - als süßer Duft von Rosen, Jasmin oder Geißblatt zum Beispiel, als eine süß klingende Musik; oder auch im Sinne von ‚niedlich’ als optische Kategorie – wobei die Geschmacksgrenze zwischen Süßem und Süßlichem meist hauchdünn ist: ein Milligramm zu viel des Süßen, und das Angenehme kippt ins Klebrig-Aufdringliche. In früheren Jahrhunderten ging man großzügiger mit der Kategorie „süß“ um als heute: viele mittelalterliche Gebete und Andachtstexte preisen die Süßigkeit des neugeborenen Jesuskinds und bezeichnen auch die Liebe des Erwachsenen Christus als „süß“ – und die von Maria sowieso: dulcis virgo Maria (süße Jungfrau Maria) heißt eine der häufigsten Anredefloskeln für die Gottesmutter. Kaum ein Liebesgedicht aus Renaissance und Barock kommt ohne den Begriff „süß“ aus, wenn es von der Schönheit der Angebeteten spricht oder von den Freuden der 4 Liebe. Hier ist ein Beispiel von tausenden: ein Lied mit Lautenbegleitung von dem englischen Komponisten Ben Jonson, einem Zeitgenossen von Shakespeare. Um die Liebste angemessen zu schildern, greift der Text zu allerlei Symbolen – und zu allen Sinnen: Die schöne Dame sieht strahlend aus wie eine weiße Lilie, ihre Haut fühlt sich weich an wie die Daunen eines Schwans, sie duftet zart wie eine Rose und ihr Geschmack ist süß wie Nektar. Have you seen the Johnson, M0093567 01-009 bright lily grow? Lied Robert mit Lautebegleitung Jonson, Ben Johnson, Robert Scholl, Andreas; 2'51 Behr, Julian Andreas Scholl und Julian Behr mit einem Lied von Ben Jonson: „Have you seen the bright lily grow“, in dem die süße Schönheit einer jungen Dame besungen wird. Nach so viel Süßem ist es Zeit für etwas herzhaft-Salziges, und hier erstmal ein bisschen Biochemie: Ein Salzkorn auf der entsprechenden Geschmacksknospe erzeugt im Inneren der Zelle eine schwache elektrische Spannung. Die Nerven leiten diesen Impuls weiter, und über mehrere Zwischenstationen landet er schließlich in der Großhirnrinde. Die analysiert den Reiz blitzschnell und bringt ihn mit verschiedenen Botenstoffen in unser Bewusstsein: sodass wir erkennen, ob der Fisch angenehm salzig schmeckt oder fad oder vielleicht auch versalzen. Die Dosis ist bekanntlich eine Sache des persönlichen Empfindens und der Gewohnheit. Die Deutschen essen und trinken sechs bis acht Gramm Salz pro Tag, wobei eigentlich zwei Gramm ausreichen würden. Die braucht der Körper allerdings. Zwischen 200 und 300 Gramm Natriumchlorid (bzw. Kochsalz) fließen im Blut und in den Gewebeflüssigkeiten und sorgen dafür, dass die Nervenzellen richtig funktionieren können: Jede Sinnes- und jede Hirnzelle braucht Natrium als Ladungsträger, mit dem sie Strom in die Zellen transportiert und elektrische Signale weiterleitet. Salz gibt’s natürlich vor allem am Meer, und dahin reisen wir jetzt auch musikalisch: Mit Felix Mendelssohn Bartholdy auf die Hebriden. Diese Inselgruppe in Schottland hat den jungen Mendelssohn besonders fasziniert und zu einer Konzertouvertüre angeregt, in der man das Meer rauschen und die Wellen schäumen hört. 5 Die Hebriden. M0014566 01-005 Konzertouvertüre für Orchester Nr. 2, op. 26 Chamber Mendelssohn Orchestra of Bartholdy, Europe; Felix Harnoncourt, 10'15 Nikolaus Die Hebriden von Felix Mendelssohn Bartholdy mit dem Chamber Orchestra of Europe und Nikolaus Harnoncourt. Jeder Koch wäre beleidigt, wenn man ihm sagen würde „das Essen hat köstlich gerochen“ – auch wenn das eigentlich ein Kompliment sein sollte und den Sachverhalt tatsächlich auch genauer trifft als zu sagen, etwas habe köstlich geschmeckt. Wenn Sie Schnupfen haben, oder sich die Nase beim Essen zuhalten, dann merken Sie es: Auch das raffinierteste Menü schmeckt dann nur fade und langweilig. In diesem Fall isst nämlich ausschließlich die Zunge mit, das Geschmacksorgan – oder präziser: das gustatorische Organ. Die Zunge ist beim Essen nur fürs Grobe zuständig. Die Feinarbeit macht die Nase – und zwar hintenrum, durch den Rachen; von da gelangen die Geruchsmoleküle zu den Riechrezeptoren, und wir nehmen die Aromen war: Erdbeere und Holunder, Estragon oder Liebstöckel im Salat, würzigen Gruyere oder die wunderbare Kombination aus Laugenbrezel mit Butter und einer Tasse Kaffee. Für Getränke gilt das übrigens genauso: der Geschmack ist zu 80 % Geruch. Beim Essen spielen natürlich auch die anderen Sinne mit: Das Auge isst mit und entscheidet sich lieber für den frischen grünen Brokkoli als für den mit der blässlichen Graunote, der schon ziemlich verkocht aussieht. Das Ohr isst ebenso mit – und freut sich am Popcorn-Geräusch im Kino, am appetitlichen Knacken von Chips und hoffentlich an der Geräuschlosigkeit beim Verzehr von Steinpilzen, die ein Zeichen dafür ist, dass kein Sand mehr zwischen den Pilzlamellen steckt. Und natürlich ist auch der Tastsinn beim Essen dabei – bzw. auch schon davor, wenn wir prüfen, ob eine Mango reif oder vielleicht auch überreif ist und die Kartoffeln schon gar. Das ist zusammengenommen sehr viel mehr als nur salzig, sauer, bitter, süß und herzhaft. Dennoch haben wir immerhin zwischen 2000 und 5000 Geschmacksrezeptoren auf der Zunge und im Mundraum, um diese Geschmacksrichtungen zu identifizieren. Säuglinge haben übrigens noch doppelt so viele davon, ab dem Alter von 20 Jahren werden es dann zahlenmäßig immer 6 weniger, und auch die Leistung ihrer Wahrnehmungsfähigkeit nimmt ab. Die Menschheit lässt sich einteilen in Superschmecker, Normalschmecker und Nichtschmecker, und in der letzten Gruppe sind deutlich mehr alte als junge Menschen. Superschmecker sind ausgesprochen sensibel für Bitteres und können es auch aus Lebensmitteln herausschmecken, die für Normalschmecker keine wahrnehmbaren Bitterstoffe haben – Kohl oder anderes Gemüse zum Beispiel. Schon Neugeborene verziehen bei bitterem Geschmack das Gesicht, im Gegensatz zum entspannt lächelnden „Süßgesicht“. Ein angeborener Reflex also, der sich auch bei einem sauren Geschmack unwillkürlich zeigt. Bei Salatsoße oder Zitronensaft zum Beispiel. Unser nächstes Stück ist deshalb kein Sprung ins Säurebad, sondern hat eine milde Säure, die auch die Genuss-Mimik des dolce vita mit einbezieht. „Wo die Zitronen blühn“ heißt dieser Walzer von Johann Strauß. Er ist – wie die meisten StraußWalzer – mit einer ausgeklügelten Technik der Arbeitsteilung komponiert: Die Melodie (also die Grund-Geschmacksrichtung) stammt vom Meister selbst, der auch die wesentlichen Entscheidungen für Klangfarben und Harmonik getroffen hat. Ausgeführt haben diese Anweisungen dann die Mitarbeiter in der Straußschen Walzer-Manufaktur; und sie haben natürlich auch die Einzelstimmen abgeschrieben, sodass ein Orchester daraus spielen konnte. Der letzte Feinschliff (das endgültige Aroma) stammt dann wieder vom Chef – eine Aufgabenteilung, die direkt mit dem Teamwork in einem guten Restaurant vergleichbar ist. Wo die Zitronen M0035079 01-003 blüh'n Walzer für Strauß, Orchester, op. 364 Johann Strauß, Wiener bearbeitet für 2 Leopold, Johann Streichsextett Violinen, 2 Violen Rudolf 8'05 und 2 Violoncelli Sauer macht lustig – oder zumindest walzerselig: Der Walzer „Wo die Zitronen blühn“ von Johann Strauss in einer Bearbeitung für Streicher, die hier das Wiener Streichsextett spielte. Zwischendruch brauchen wir jetzt ganz kurz was Süßes, vielleicht ein Stück Schokolade – für die Wahrnehmung ihrer Süße sind wie gesagt die Süßrezeptoren in der Zunge zuständig. Sie liegen in den Geschmacksknospen, angeordnet wie die 7 Blätter einer Blüte. Den Bau und die genaue Funktion der Süßrezeptoren hat Ende der 1990er Jahre ein amerikanischer Biologe entschlüsselt – passender Weise mit dem Namen Charles Zuker. Insgesamt gibt es drei verschiedene Rezeptoren für Süßes – ziemlich wenig. Denn für Bitteres gibt es gleich fünfundzwanzig Rezeptoren. Wahrscheinlich sind war hier so differenziert ausgestattet, weil so viele bittere Pflanzen Stoffe in sich tragen, die für uns Menschen giftig sind. 2006 hat man den ersten genetischen Code eines Bitter-Rezeptors entschlüsselt. TAS 2R16 ist sein pragmatisch-charmanter Name. Bitter, das mag geschmacklich zwar interessant sein – bei Chicoreé, in Kräutern, im Kaffee oder in manchen Schnäpsen – aber die meisten Menschen verbinden es eher mit Unangenehmem. Wortkombinationen wie der bittere Nachgeschmack, bitterlich weinen oder bitterböse bringen das ganz unmittelbar zum Ausdruck. Die bitteren Qualen des Todes klingen in unserem nächsten Stück an. Henry Purcell hat es geschrieben, im Jahr 1695, als Begräbnismusik für Königin Mary von England. „Deliver us not into the bitter pain of death“ heißt der Text in der letzten Zeile: Setze uns nicht den bitteren Schmerzen des Todes aus. Purcells Musik windet sich vor diesen bitteren Schmerzen: Die Singstimmen arbeiten sich mühsam in Halbtonschritten nach oben – besonders gut hört man es in der Sopranstimme, die jäh abstürzt, als sie gerade auf dem Plateau des höchsten Tones angekommen ist. Ausdrucksstärkere und gewagtere Musik findet man schwerlich in dieser Zeit. CD Take 13 Henry Purcell: In the midst of life we are in death aus den Funeral sentences The Choir of the King’s Consort The King’s Consort Leitung: Robert King Hyperion CDA66677, LC 7533 4’07 Musik über die Bitternis der Todesqualen: Eines der Funeral sentences von Henry Purcell, Robert King leitete King’s Consort and Choir. Umami ist japanisch und bezeichnet den herzhaften Geschmack von gebratenem Fleisch oder von Suppenwürfeln. Im Biounterricht in der Schule habe ich von der Geschmacksqualität Umami nie etwas gehört; auch mein altes HumanbiologieSchulbuch aus der 10. Klasse erwähnt es nicht. In der neueren Literatur über Sinneswahrnehmungen findet man immerhin ein paar Informationen über umami: der Geschmack wird durch Rezeptoren für Aminosäuren vermittelt und das japanische 8 Wort heißt soviel wie wohlschmeckend oder lecker. Sojasauce und andere Würzmittel bzw. Geschmacksverstärker schmecken umami, außerdem Tomaten, Fleisch und Käse. „Asiaten“, so lese ich in einem Buch, „scheinen differenzierter als Europäer über diesen Geschmack Auskunft zu geben.“ Ein bisschen mager, die Theorie. Da hilft es nur, beherzt zur Praxis zu schreiten, mit einem Kochrezept für ein Hasen-Ragout: Leonard Bernstein hat es in einem französischen Kochbuch gefunden und in Klang verwandelt – samt dieser Vorbemerkung: Wenn man sehr unter Zeitdruck steht, gibt’s hier ein empfehlenswertes Rezept für ein Hasenragout. Man braucht dazu: einen Hasen, Schweinespeck in Würfeln, reichlich Zwiebeln, etwas Salz und Pfeffer, eineinhalb Liter Rotwein. (4) Civet à Toute M0087957 01-026 Vitesse aus: La bonne cuisine Bernstein, Bernstein, Leonard Leonard Kammer, Salome; 1'14 Spring, Rudi Das schmeckt vermutlich umami – herzhaft geröstet (und ganz ohne Glutamat): Ein Rezept für ein schnelles Hasenragout, komponiert von Leonard Bernstein, prestissimo nachgekocht von Salomé Kammer und Rudi Spring. Jetzt sind durch – einmal durch die fünf Geschmacksqualitäten sauer und süß, bitter, salzig und umami. Und können jetzt mit vollem Bewusstsein für Aromen und Geschmacksrezeptoren mit dem Komponisten Carl Zöllner ins Restaurant gehen. Mit dem „Speisezettel“ entführt er uns in ein akustisches Schlaraffenland, in dem die Geschmacksnuancen abwechslungsreich miteinander kombiniert sind. Der Speisezettel. Ein Scherz für 4 M0279789 01-011 Männerstimmen (MännerVokalensemble a Zöllner, Carl Zöllner, Friedrich N. Carl N. Friedrich Ensemble Amarcord; 2'40 cappella) Vegetarier sind hier fein raus – sie halten sich am besten an den ostinaten Salat und die Kartoffelklöße. Allen anderen spannt der Bauch von den Fleischbergen, die hier 9 aufgetischt wurden: Im „Speisezettel“ von Carl Friedrich Zöllner. Das Ensemble Amarcord sang. Geschmack ist ja nicht nur eine Sache der Zunge, sondern auch eine ästhetische Kategorie – zugegeben, eine schwammige und letztlich doch sehr individuelle und kontextbezogene. In der Musiktheorie des 18. Jahrhunderts war das anders und wesentlich konkreter: Da unterschied man klar zwischen dem strengen, nüchternen französischem Geschmack und dem spielerisch-überbordenden, melodiebetonten italienischen Geschmack. Die Kennzeichen der beiden nationalen musikalischen Geschmäcker schildert zum Beispiel Johann Joachim Quantz in seiner Flötenschule. Zusätzlich gibt es eine Mischform, „den vermischten Geschmack“ – der ist typisch für die Musik in Deutschland bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Komponisten nehmen sich das jeweils Passende aus der Musik aus Italien und Frankreich heraus – Formen wie das italienische Concerto zum Beispiel, oder die französische Ouvertüre oder auch die Tänze Frankreichs – und das kombinieren sie dann mit ihrer eigenen Tradition, die sich von den Nachbarn vor allem durch einen ausgeprägten Hang zum Kontrapunkt abhebt und zu Fugentechniken aller Art. Der vermischte Geschmack, so findet Quantz, ist der beste, weil er nur mit den erlesensten Zutaten arbeitet und sie so kombiniert, dass für jeden etwas dabei ist, woran er Gefallen findet. Georg Philipp Telemann ist einer der begeisterten Geschmacksvermischer seiner Zeit. Zusätzlich zu den italienischen, französischen und deutschen Zutaten verwendet er auch gerne volksmusikalische Elemente, die er in seiner Zeit als Hofmusiker in Polen kennengelernt hat. Das hört man zum Beispiel in seinem Doppelkonzert für Blockflöte und Traversflöte. Hier ist zum Abschluss dieser Musikstunde das Finale daraus: 4. Satz: Allegro aus: Konzert für M0305527 01-020 Blockflöte, Flöte, Streicher und Basso continuo e-Moll, TWV 52:el Freiburger Telemann, Barockorchester; Georg Lehmann, Isabel; Philipp Kaiser, Susanne; Goltz, Gottfried von der 2'37