Dolly und das Embryonenschutzgesetz

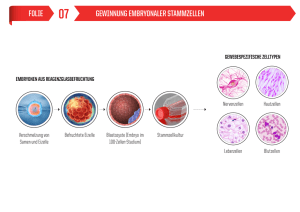

Werbung

T H E M E N D E R Z E I T AUFSÄTZE Detlev von Bülow M ußte denn ausgerechnet ein weibliches Schaf den Beweis dafür erbringen, daß Männer von Natur aus überflüssig sind? Es verzichtete für die Erzeugung seines Nachwuchses auf den männlichen Artgenossen und ließ sich, darf man einem Bericht eines britischen Forscherteams in der Zeitschrift „Nature“ glauben, aus seinem Euter Zellen entnehmen und deren Zellkerne in vorher entkernte Eizellen anderer Schafe einbringen. Eine dieser so manipulierten Zellen wurde alsdann – so wie es sonst nach einer erfolgreichen extrakorporalen Befruchtung geschieht – auf ein weiteres Schaf übertragen, welches nach der entsprechenden Tragezeit das inzwischen weltweit bekannte Lamm „Dolly“ zur Welt gebracht hat (1). Da steht es nun, ein genetisch getreues Abbild jenes Tieres, dem die Zellen aus seinem Euter entnommen worden waren. Und natürlich schaut uns Dolly über das Fernsehen und in den Zeitungen mit großen, unschuldigen Augen an (was, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer Ausgabe vom 26. Februar [Seite 35] feststellt, zur Verharmlosung des ganzen Vorgangs beitragen kann). Denn über die evolutionsbiologischen, ethischen und juristischen Probleme, die mit ihrer Herkunft verbunden sind, mögen sich andere ihre Gedanken machen, insbesondere auch darüber, ob das, was beim Säugetier gelungen ist, nicht ebenso auch beim Menschen möglich sein müßte; ein ernsthafter Zweifel hieran kann eigentlich nicht bestehen. So fragt man sich denn auch nur, ob der Forscher der Versuchung widerstehen wird, künftig einmal Menschen nach seinem Bilde zu schaffen. Damit aber ist zugleich die Tragweite dessen angedeutet, was hier vor wenigen Monaten in Schottland seinen Anfang genommen hat. So ist es denn auch kein Zufall, daß sich verantwortungsbewußte Persönlichkeiten in aller Welt heute die Frage nach den Grenzen des in der FortpflanA-718 Dolly und das Embryonenschutzgesetz zungsmedizin ethisch noch Vertretbaren stellen; allen voran der Präsident der Vereinigten Staaten, der alsbald nach Bekanntwerden des schottischen Experiments den Bericht einer Bioethik-Kommission angefordert hat. In Deutschland wiederum sind die von der Problematik besonders betroffenen Ressortminister sofort in eine erste Prüfung eingetreten, ob und inwieweit künftig möglich erscheinenden Mißbräuchen im Humanbereich mit den Mitteln des Strafrechts begegnet werden kann. So wird in einer Pressemitteilung des Bundesministers der Justiz vom 26. Februar 1997 bereits darauf hingewiesen, daß in Deutschland das am 1. Januar 1991 in Kraft getretene Embryonenschutzgesetz (ESchG) die künstliche Erzeugung genetisch identischer Menschen strafrechtlich verboten hat. Unabhängig davon werde aber noch geprüft, ob das britische Experiment Anlaß für ergänzende strafrechtliche Regelungen biete. Strafrechtliche Beurteilung Auch die nachfolgende – innerhalb eines kurzen Bearbeitungszeitraums durchgeführte und deshalb notgedrungen kursorische – Prüfung des gesetzgeberischen Handlungsbedarfs führt zu dem Ergebnis, daß das Klonen eines Menschen auf dem bei der Erzeugung des Schafes Dolly beschrittenen Wege von dem Klonierungsverbot des Embryonenschutzgesetzes erfaßt wird (dazu im einzelnen unter „Klonierungsverbot“). Der entsprechende Mißbrauch der Möglichkeiten der heutigen Fortpflanzungsmedizin könnte damit jetzt schon strafrechtlich geahndet werden. Daß die entsprechende Strafvorschrift des Embryonenschutzgesetzes dabei nur auf den Unrechtsgehalt abstellt, der in der künstlichen Erzeugung genetisch gleicher Menschen liegt, vermag zwar im vorliegenden Fall dogmatisch nicht zu befriedigen. (26) Deutsches Ärzteblatt 94, Heft 12, 21. März 1997 Denn gerade auch die Verwerflichkeit, die darin liegt, auf unnatürlichem Wege einen Menschen mit einem einzigen Elternteil entstehen zu lassen und schon dadurch den so entstandenen Menschen der naheliegenden Gefahr auszusetzen, in eine Außenseiterrolle zu geraten und unter Umständen die Art seiner Herkunft ein Leben lang psychisch nicht zu verkraften, sollte sich in dem Straftatbestand widerspiegeln. Kriminalpolitisch aber kann es zunächst einmal beruhigen, daß überhaupt schon eine Strafvorschrift im Embryonenschutzgesetz vorhanden ist, die das Klonen eines Menschen auf dem von den britischen Forschern beschrittenen Weg erfaßt. Das vorstehende Ergebnis bezieht sich indes nur auf Fallgestaltungen im Humanbereich, die in ihrer Ausgestaltung unmittelbar dem britischen Vorgehen bei dem eingangs geschilderten Tierexperiment entsprechen. Bei der Prüfung der Frage, ob aufgrund der neuen Möglichkeiten der Fortpflanzungsmedizin gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht, wird man aber auch schauen müssen, welche Mißbrauchsmöglichkeiten sonst noch im Zusammenhang mit den neuen Techniken gegeben sind, denen mit dem bisherigen Instrumentarium des Embryonenschutzgesetzes unter Umständen noch nicht hinreichend begegnet werden kann. Hier stellt sich vor allem die Frage, ob das Gesetz in ausreichender Weise genetische Manipulationen erfaßt, die gleichzeitig mit einer Klonierung vorgenommen werden. Denn der Forscher, der in seiner Hybris nicht einmal davor zurückschreckt, Menschen zu klonen, wird erst recht keine Hemmungen haben, kleine Schönheitsfehler des von ihm zu klonenden Menschen durch entsprechende Genmanipulationen zu vermeiden. Ein Gesetzgeber, der es für erforderlich hält, das Klonen strafrechtlich zu verbieten, wird konsequenterweise deshalb auch die im Zusammenhang mit dem Klonen in Betracht kommende Genmani- T H E M E N D E R Z E I T AUFSÄTZE pulation strafrechtlich zu erfassen suchen (dazu im einzelnen unter „Strafrechtliche Beurteilung“). Ein Problemkreis, der mit dem Stichwort „totipotente Zellen“ angedeutet sein mag, wird sicherlich noch vertiefter Erörterung bedürfen. Vor allem werden die sich hier stellenden Fragen nur in einer interdisziplinären Zusammenarbeit beantwortet werden können. Der vorliegende Beitrag muß sich deshalb darauf beschränken, den sich insoweit aus der Sicht des Juristen ergebenden Diskussionsbedarf darzustellen (dazu unter „Problematik der totipotenten Zellen“). Zum Klonierungsverbot Nach § 6 Abs. 1 ESchG macht sich strafbar, „wer künstlich bewirkt, daß ein menschlicher Embryo mit der gleichen Erbinformation wie ein anderer Embryo, ein Foetus, ein Mensch oder ein Verstorbener entsteht“. Der vorstehende Tatbestand dürfte damit auf Fallgestaltungen, die im Humanbereich in ihrer Ausgestaltung unmittelbar dem Vorgehen der britischen Forscher bei ihrem Tierexperiment entsprechen, zur Anwendung gelangen. Denn da die als Trägerin der menschlichen Erbanlagen in allen Zellen eines Menschen enthaltene DNA grundsätzlich (2) den gleichen, wenn auch nicht völlig identischen Aufbau besitzt, muß auch die einem Menschen zum Zwecke der Einbringung in eine fremde – entkernte – Eizelle entnommene Körperzelle in ihrem Zellkern die gleichen genetischen Informationen enthalten wie alle übrigen Zellen einer Person. Kommt es nach der Einbringung des Zellkerns der entnommenen Körperzelle in die zur Verfügung stehende – entkernte – Eizelle zu Zellteilungen, wie sie sich unter nicht künstlichen Bedingungen nach der Befruchtung der Eizelle vollziehen, so werden auch alle Zellen des sich entwickelnden Kindes die gleichen Erbinformationen enthalten wie diejenigen, die der Kern der Körperzelle enthielt, welche der Person entnommen worden war. Oder mit anderen Worten: Das Kind wird dann auch nur A-720 Zellen besitzen, welche die gleichen Erbinformationen besitzen wie die Zellen der Person, von der die für die Klonierung verwendete Körperzelle stammte. Damit aber dürfte der Forscher im Sinne des § 6 Abs. 1 ESchG bewirkt haben, daß ein Embryo mit der gleichen Erbinformation wie der eines bereits vorhandenen Menschen entstanden ist. In den Stellungnahmen zu dem britischen Experiment ist nach einer dpa-Meldung vom 3. März 1997 gegen eine daraus resultierende Strafbarkeit des Forschers seitens des Direktors des Instituts für Humangenetik und medizinische Biologie in Halle, Ingo Hansmann, eingewandt worden, daß der für das Klonen verwendete Zellkern der menschlichen Körperzelle nur 99 Prozent der Erbinformationen des Nachkommens enthalte; ein Prozent dagegen stamme „von den Mitochondrien, Organellen innerhalb der Zellen, aber außerhalb des Zellkerns“. Somit sei ein geklontes Lebewesen niemals absolut identisch mit dem Spender des Zellkerns, so daß § 6 Abs. 1 ESchG hier nicht eingreifen könne. Dazu ist zu sagen, daß das geltende Recht diesem Einwand bereits Rechnung trägt, indem § 6 Abs. 1 ESchG ausdrücklich nicht das Entstehen eines Embryos mit „derselben“ Erbinformation wie der der Spenderin des Zellkerns verlangt, sondern es genügen läßt, daß ein Embryo mit „gleicher“ Erbinformation entsteht. Die Auslegung des Merkmals der „gleichen Erbinformation“ in einer Vorschrift, die sich entsprechend ihrer Überschrift auf das „Klonen“ bezieht, wird im übrigen nicht zuletzt auch davon abhängig sein, welchen Inhalt – auch im internationalen Bereich – dem Begriff des Klonens beigemessen wird. Bei der Prüfung der Frage, ob im Einzelfall ein Embryo mit „gleicher“ Erbinformation entstanden ist wie der der Spenderin der Körperzelle, wird man nach dem Zweck der Vorschrift allerdings einen strengen Maßstab anzulegen haben. Da der Gesetzgeber seinerzeit vor allem ein Bedürfnis sah, die künstliche Erzeugung von Mehrlingen nach einer Entnahme noch „totipotenter“ Zellen eines menschlichen Embryos zu verhin- (28) Deutsches Ärzteblatt 94, Heft 12, 21. März 1997 dern, wird man den Tatbestand des § 6 Abs. 1 ESchG grundsätzlich wohl auch nur dann als erfüllt ansehen können, wenn der geklonte Embryo in seinen Erbanlagen der Spenderin der Körperzelle in ihren Erbanlagen weitgehend so gleicht, wie dies auch bei der künstlichen Entstehung von Mehrlingen nach der Entnahme totipotenter Zellen eines Embryos der Fall ist. In der öffentlichen Diskussion sind aber noch aus einem weiteren Grunde Zweifel geäußert worden, ob das britische Experiment im Fall seiner entsprechenden Durchführung am Menschen nach § 6 Abs. 1 ESchG strafbar sei. So ist in der öffentlichen Diskussion zum Teil aus dem Umstand, daß § 6 Abs. 1 ESchG auf den durch das Klonen entstandenen Embryo abstelle, der Schluß gezogen worden, der Schutz des Gesetzes erstrecke sich nur auf Embryonen bis zum 14. Tage ihrer Entwicklung, wobei für diesen Zeitraum auf die enge Definition des Embryos in § 8 Abs. 1 ESchG hingewiesen wird (die Äußerungen in den Medien sind zu diesem Punkt zum Teil sehr unklar). Dazu wiederum ist zu sagen: Soweit sich die in § 8 Abs. 1 ESchG enthaltene Begriffsbestimmung zum menschlichen Embryo äußert, erfaßt sie allerdings nicht den Embryo, der sich aus einem in eine entkernte Eizelle transferierten Zellkern einer menschlichen Körperzelle entwickelt. In § 8 Abs. 1 ESchG heißt es vielmehr: „Als Embryo im Sinne dieses Gesetzes gilt bereits die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an, ferner jede einem Embryo entnommene totipotente Zelle, die sich bei Vorliegen der dafür erforderlichen weiteren Voraussetzungen zu teilen und zu einem Individuum zu entwickeln vermag.“ Im hier zu behandelnden Fall entwickelt sich die Frucht nun allerdings weder aus einer befruchteten Eizelle noch aus einer einem Embryo entnommenen totipotenten Zelle, so daß die Annahme, daß die sich aus der transferierten Körperzelle entwickelnde Frucht zu Beginn dieser Entwicklung einen Embryo im Sinne des § 6 Abs. 1 ESchG darstellt, in der Tat nicht unmittelbar auf die Begriffs- T H E M E N D E R Z E I T AUFSÄTZE bestimmung des § 8 Abs. 1 ESchG gestützt werden kann. Andererseits wird man aber auch nicht aus der Begriffsbestimmung des § 8 Abs. 1 ESchG den umgekehrten Schluß ziehen können, daß als Embryonen im Sinne des Embryonenschutzgesetzes nur die in § 8 Abs. 1 ESchG als solche bezeichneten Embryonen gemeint sind. Daß dies vom Gesetzgeber nicht gewollt war, zeigt schon die Fassung des § 8 Abs. 1 ESchG, bei der es vor allem mit Rücksicht auf den im internationalen Bereich anzutreffenden unterschiedlichen Sprachgebrauch (zum Beispiel der Bezeichnung der Frucht vor dem Zeitpunkt der Nidation als „Präembryo“) nur darum ging, ausdrücklich klarzustellen, daß „bereits“ die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an als Embryo im Sinne des Gesetzes zu gelten habe. Durch das Wort „bereits“ wird schon hinreichend deutlich, daß insoweit keine abschließende Definition des Embryos beabsichtigt war. Allenfalls könnte es vielleicht zweifelhaft sein, ob der Gesetzgeber für die Frühphase der embryonalen Entwicklung, für die er ein Bedürfnis nach einer klarstellenden Regelung gesehen hatte, eine abschließende Regelung in § 8 Abs. 1 ESchG getroffen hat. Indes wird man auch dies verneinen können, da es dem Gesetzgeber nach der Ratio des Embryonenschutzgesetzes, den menschlichen Embryo umfassend ab Anbeginn seiner Entwicklung zu schützen, mit Sicherheit nicht darum gegangen ist, sich entwickelndes menschliches Leben aus dem strafrechtlichen Schutz herauszunehmen, mag dieses Leben wie auch immer entstanden sein. Wenn sich demnach § 8 Abs. 1 ESchG auch für die Frühphase der embryonalen Entwicklung nicht als abschließende Regelung erweist, so dürfte es sich doch empfehlen, bei einer Novellierung des Embryonenschutzgesetzes die genannte Vorschrift an die neuen Entwicklungen im Bereich der Fortpflanzungsmedizin anzupassen. Vor allem erscheint es wünschenswert, ausdrücklich klarzustellen, von wann ab bei der hier in Betracht kommenden Fallgestaltung von einem Embryo im Sinne des § 6 Abs. 1 ESchG gesprochen werden kann, zumal der bei der extrakorporalen Befruchtung maßgebliche Zeitpunkt einer Kernverschmelzung innerhalb der befruchteten Eizelle hier nicht zur Verfügung steht. Die notwendige Klarstellung müßte sich dabei dann auch auf § 8 Abs. 2 ESchG erstrecken. Ein Bedürfnis für eine entsprechende Klarstellung ist nach den Erfahrungen mit den in den USA bereits durchgeführten Versuchen, menschliche Embryonen im Frühstadium ihrer Entwicklung durch Abspaltung totipotenter embryonaler Zellen zu klonen, die so erzeugten Embryonen dann aber nicht austragen zu lassen, durchaus gegeben. Denn ebenso könnten Forscher auf den Gedanken kommen, die Möglichkeiten, die sich beim Klonen eines Schafes in Schottland gezeigt haben, auch im Humanbereich zu erproben, ohne dabei auch schon die Hemmschwelle zu überschreiten, die zusätzlich gegenüber einer Austragung der durch die Manipulation entstandenen Frucht gegeben sein dürfte. Als Ergebnis der vorliegenden Prüfung läßt sich also, wie schon in der Vorbemerkung erwähnt, festhalten, daß das Klonen eines Menschen auf dem vom britischen Forscherteam bei der Erzeugung des Schafes Dolly beschrittenen Wege von dem Klonierungsverbot des Embryonenschutzgesetzes erfaßt sein dürfte. Klonierung und Gentransfer In der Vorbemerkung ist bereits die Vermutung geäußert worden, ein Forscher, der sich in seiner Hybris dazu hingebe, Menschen zu klonen, werde erst recht keine Hemmungen haben, vermeintliche „Schönheitsfehler“ des von ihm zu klonenden Menschen durch entsprechende Genmanipulationen zu vermeiden. Je einschneidender die durch einen entsprechenden Gentransfer bewirkten Veränderungen der Erbinformation der für das Klonen vorgesehenen Körperzelle sind (man denke etwa an den Gentransfer in solche Abschnitte der DNA, die für das äußere Erscheinungsbild bedeutsam sind), desto problematischer dürfte es sein, auch dann noch im Sinne des § 6 Abs. 1 ESchG davon zu sprechen, daß der Forscher hier das Entstehen eines menschlichen Embryos mit „gleicher“ Erbinformation wie der des Menschen, von dem die zu Klonierungszwecken entnommene Körperzelle stammt, bewirkt habe. Eine Bestrafung wegen Verstoßes gegen das in § 6 Abs. 1 ESchG enthaltene Klonierungsverbot wäre dann ausgerechnet in diesem besonders krassen Fall zu verneinen. Und nicht nur dies. Auch das Verbot des § 5 Abs. 1 ESchG, das Manipulationen am menschlichen Erbgut verhindern will, könnte künftig möglicherweise mit Hilfe der neuen Fortpflanzungsmethoden unterlaufen werden. Denn da § 5 Abs. 1 ESchG die Strafbarkeit von der künstlichen Veränderung menschlicher Keimbahnzellen abhängig macht, dürfte die Vorschrift sowohl ihrem Wortlaut nach als auch nach der in § 8 ESchG enthaltenen Begriffsbestimmung der Keimbahnzellen („Keimbahnzellen im Sinne dieses Gesetzes sind alle Zellen, die in einer Zell-Linie von der befruchteten Eizelle bis zu den Ei- und Samenzellen des aus ihr hervorgegangenen Menschen führen, ferner . . .“) selbst dann nicht auf den Gentransfer in menschliche Körperzellen anwendbar sein, wenn die entsprechend manipulierten Zellen später durch Einbringung in entkernte menschliche Eizellen zur Entstehung neuen menschlichen Lebens genutzt werden Deutsches Ärzteblatt 94, Heft 12, 21. März 1997 (29) A-721 T H E M E N D E R Z E I T AUFSÄTZE sollen. Allein die Ratio der Vorschrift, Manipulationen am menschlichen Erbgut zu verhindern, vermag eine extensive Auslegung des in § 5 Abs. 1 ESchG enthaltenen Merkmals „Keimbahnzellen“ dahingehend, daß auch normale Körperzellen vor ihrer Einbringung in eine entkernte Eizelle bereits „Keimbahnzellen“ seien, nicht zu erlauben. Das aus Art. 103 Abs. 2 des Grundgesetzes abgeleitete Analogieverbot stünde einer solchen Interpretation entgegen. Sie würde im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts über den „erkennbaren Wortsinn der Vorschrift“ hinausgehen (3). Allenfalls wird man die Entkernung einer menschlichen Eizelle und die nachträgliche Einfügung des Zellkerns einer menschlichen Körperzelle noch unter das Merkmal des Veränderns einer Keimbahnzelle subsumieren können. Dies erscheint aber schon deshalb nicht zweifelsfrei, weil die Eizelle schon vom Zeitpunkt ihrer Entkernung an ihren Charakter als Keimbahnzelle verloren haben dürfte. Sofern aus embryologischer Sicht davon ausgegangen werden kann, daß das Klonen eines Menschen entsprechend dem in Schottland aufgezeigten Weg die Einbringung des hierfür verwendeten Zellkerns in eine menschliche Eizelle voraussetzt, eine künstliche Alternative insoweit zumindest auf lange Sicht nicht möglich erscheint, so könnte ein Unterlaufen des in § 6 Abs. 1 ESchG enthaltenen Verbots durch einen gleichzeitigen Gentransfer wohl schon dadurch erreicht werden, daß man generell die Einbringung eines Zellkerns einer menschlichen Zelle in eine entkernte Eizelle untersagt. Es müßte aber zuvor sichergestellt sein, daß keine vertretbaren Gründe gegen eine solche umfassende und zugleich den Vorteil großer Einfachheit besitzende Regelung bestehen. Sollte sich dieser Weg als nicht gangbar erweisen, müßte wohl das Embryonenschutzgesetz um einen speziellen Tatbestand ergänzt werden, der generell verbietet, das Entstehen eines menschlichen Embryos zu bewirken, ohne daß es hierbei zu einer Befruchtung einer menschlichen Eizelle durch eine menschliche A-724 Samenzelle kommt. Diese Fassung hätte wiederum den Vorteil, daß sie noch deutlicher als die erste Alternative den Unrechtsgehalt berücksichtigen würde, der darin liegt, auf unnatürlichem Wege einen Menschen zu schaffen, der – genetisch gesehen – nur einen Elternteil besitzt und der – wie schon in der Vorbemerkung angedeutet – die Art seiner Herkunft unter Umständen ein Leben lang psychisch nicht zu verkraften vermag. Auch würde eine entsprechende Norm, die sich gegenüber dem Verbot des § 6 ESchG als spezielle Norm (mit entsprechend hoher Strafdrohung) erweisen würde, die Gerichte von der Schwierigkeit befreien, die in Fällen zusätzlicher Genmanipulationen bei der Anwendung des § 6 Abs. 1 ESchG (Problem der „gleichen“ Erbinformation) entstehen könnte. Wenn auch beide Alternativen sicherstellen würden, daß in Fällen, in denen im Zusammenhang mit einer Klonierung eine Genmanipulation an der entnommenen Körperzelle durchgeführt wird, nunmehr eine angemessene Bestrafung über den neuen Tatbestand erfolgen kann, so dürfte es sich nicht nur aus dogmatischen Gründen wohl doch empfehlen, auch die §§ 5 ESchG (künstliche Veränderung menschlicher Keimbahnzellen) und 8 Abs. 3 (Begriffsbestimmung der Keimbahnzellen) umfassend an die neuen Entwicklungen der Fortpflanzungsmedizin anzupassen, auch wenn dies schwieriger als die Ergänzung des § 6 ESchG sein wird. Jedenfalls müßte sichergestellt sein, daß die in diesem Beitrag behandelten Manipulationen auch über § 5 ESchG bestraft werden können. Problematik der totipotenten Zellen Noch während der Vorarbeiten zum Embryonenschutzgesetz war man davon ausgegangen, daß menschliche Zellen nur während der ersten Zellteilungsstadien in dem Sinne totipotent seien, daß sich aus ihnen unter bestimmten Voraussetzungen (Entnahme und Einbringung in eine entkernte menschliche Eizelle) selbständiges menschliches Leben zu entwickeln vermöge. Ob diese Auf- (32) Deutsches Ärzteblatt 94, Heft 12, 21. März 1997 fassung nach dem Klonierungsexperiment in Großbritannien noch aufrechterhalten werden kann, erscheint zweifelhaft. Obwohl die menschlichen Zellen des einzelnen Individuums in ihrer DNA – zumindest grundsätzlich – die gleichen Erbinformationen aufweisen, nehmen sie im Verlaufe der sich während der embryonalen und fötalen Entwicklung vollziehenden Differenzierung sowie danach jeweils unterschiedliche Aufgaben wahr. Es ist dafür Sorge getragen, daß jeweils nur diejenigen Gene – also diejenigen Teilstücke der DNA – aktiviert werden, die nach der Differenzierung jeweils „vor Ort“ benötigt werden. Welche komplizierten Vorgänge im Körper allerdings dafür verantwortlich sind, daß jeweils zur rechten Zeit – man denke nur an Reifungsprozesse – und am rechten Ort – die Haare sollten tunlichst nicht auf den Zähnen wachsen – die im Einzelfall benötigten Gene aktiviert werden, ist Gegenstand intensiver Forschung. Ausgerechnet für einen außerordentlich problematischen Teilbereich dürfte dies indes nicht mehr in gleicher Weise gelten. Das aus der Sicht der britischen Forscher erfolgreich durchgeführte Klonierungsexperiment läßt nämlich erwarten, daß es der Forschung in absehbarer Zeit auch gelingen wird, die der Klonierung zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeiten voll zu erfassen und damit auch die fragwürdige Möglichkeit zu schaffen, gezielt die im Kern einer Körperzelle enthaltene DNA nach Einbringung dieses Kerns in eine wiederum entkernte Eizelle so zu aktivieren, daß sie – im Sinne der früheren Vorstellungen – diejenigen Aufgaben zu erfüllen vermag, die bei der normalen embryonalen Entwicklung von den im Frühstadium noch „totipotenten“ Zellen des Embryos wahrgenommen werden. Spätestens seit den britischen Experimenten wird man wohl davon ausgehen müssen, daß eine derartige Aktivierung der in der explantierten Körperzelle enthaltenen Gene derzeit nur im Wege einer Interaktion zwischen dem Kern der explantierten Körperzelle und der entkernten Eizelle, in welche man den Kern der Eizelle eingebracht hat, möglich ist. T H E M E N D E R Z E I T AUFSÄTZE Das Neue an der Klonierung von Dolly Unter Klonierung versteht man die Vervielfachung einer definierten Zelle beziehungsweise eines Organismus. Hierzu bestehen bei Säugetieren momentan zwei Möglichkeiten: die schon länger bekannte Variante nutzt die Fähigkeit von einzelnen totipotenten Zellen aus, einen vollständigen Organismus zu entwickeln. Die Fähigkeit zur Totipotenz verlieren die embryonalen Zellen allerdings nach den ersten Zellteilungen. Mit dieser Technik können aus einer befruchteten Eizelle mehrere Nachkommen erzeugt werden, die eineiigen Geschwistern entsprechen und die somit das neu kombinierte Erbgut der Eltern besitzen. Die neue Alternative, die bei der Klonierung von Dolly angewandt wurde, beschreitet hingegen einen anderen Weg. Hier wurden Zellkerne differenzierter Körperzellen in entkernte unbefruchtete Eizellen transferiert. Die Konsequenz ist, daß der so entstandene Organismus mit der Spenderzelle, abgesehen von der aus der Eizelle stammenden mitochondrialen DNA, identisch ist. Kommerziell ist diese Technik besonders für die Vervielfältigung von transgenen Tieren („Bioreaktoren“) interessant, die ein bestimmtes menschliches Protein, beispielsweise einen Blutgerinnungsfaktor, produzieren. me Außerdem scheint es offenbar entscheidend auch darauf anzukommen, daß sich die entkernte Eizelle wie auch die zu verwendende somatische Spenderzelle in einer für die entsprechende Aktivierung der Gene optimalen Entwicklungsphase befindet. Wenn dies richtig ist, könnte die dem § 8 Abs. 1 ESchG zugrundeliegende Vorstellung, nach der Zellen eines Embryos im Stadium der ersten Zellteilungen eine gegenüber den Körperzellen besondere Eigenschaft der Totipotenz besitzen, fraglich werden. Da die Zellen des Embryos ohnehin die gleiche genetische Information besitzen wie die in einer späteren Entwicklungsphase entstandenen Körperzellen, könnte in der Tat einiges dafür sprechen, daß potentiell alle Zellen des Menschen von ihrer gesamten Erbinformation her die Aufgaben ausführen könnten, die bislang nur den frühen embryonalen Zellen zuerkannt worden waren. Entscheidend käme es nur darauf an, daß die Interaktion mit der entkernten Eizelle in optimaler Weise, das heißt in einer optimalen Entwicklungsphase der Ei- und der Spenderzelle erfolgen kann. Ist dies tatsächlich der Fall, so dürften sich die einem menschlichen Embryo im Frühstadium seiner Entwicklung entnommenen und von der Begriffsbestimmung des § 8 Abs. 1 ESchG erfaßten Zellen letztlich ihrem Wesen nach allein noch durch die aus neuen väterlichen und mütterlichen Anteilen zusammengesetzte Erbin- formation, nicht mehr aber durch die sogenannte „Totipotenz“ von dem in eine entkernte Eizelle eingebrachten Kern einer Körperzelle unterscheiden. Ob sich damit auch die Einstellung zu den einem Embryo in einem frühen Zellteilungsstadium entnommenen Zellen – das Gesetz definierte diese in § 8 Abs. 1 ESchG grundsätzlich schon vor dem Transfer in eine entkernte Eizelle als menschliche Embryonen – ändern wird, bleibt abzuwarten. Sollte sich der Gesetzgeber allerdings dafür entscheiden, nicht mehr schon die dem Embryo entnommene Zelle vor ihrem Transfer als neuen Embryo zu bezeichnen, sondern die Embryoneneigenschaft davon abhängig zu machen, daß die Zellkerne der einem Embryo entnommenen Zellen bereits in entkernte Eizellen eingefügt und deren Erbinformationen in einer Weise aktiviert worden sind, wie dies für die Entwicklung eines Embryos erforderlich ist, würde dies von einer erheblichen Tragweite sein. Insbesondere würde sich dies auf die Einstellung zur Präimplantationsdiagnostik, wie sie in den USA seit langem an frühen embryonalen Zellen durchgeführt wird, auswirken; sie würde dann auch in Deutschland nicht mehr unter das Klonierungsverbot fallen. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung kann es nicht darum gehen, voreilig zu den mit dem Stichwort „totipotente Zellen“ aufgeworfenen vielschichtigen Problemen wer- tend Stellung zu nehmen oder gar bestimmte Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Hinzu kommt, daß der Jurist ohnehin hier der fachlichen Unterstützung durch die Embryologie bedarf. Es muß deshalb an dieser Stelle genügen, Fragen aufgeworfen zu haben. Schlußbemerkung Die Entwicklungen im Bereich der Fortpflanzungsmedizin haben deutlich gemacht, daß wir in immer stärkerem Maße geneigt sind, das Leben – sei es des Menschen, sei es des Tieres – als Ergebnis technisch lösbarer Aufgaben zu sehen. Wir meinen, zunehmend nicht nur zu wissen, was Leben beendet, sondern auch, was Leben „technisch“ bedingt. Und damit laufen wir zwangsläufig auch Gefahr, die Ehrfurcht vor dem Leben und insbesondere auch die Achtung vor der Würde des Menschen zu verlieren. Dabei gibt es für uns auf dem Weg des Forschens sicher keinen Weg zurück. Vielleicht führt er uns eines Tages aber bis zu jener Grenze, an der wir erkennen, daß wir über die wirklich entscheidenden Dinge nur allzu wenig wissen: daß wir zwar viele Detailkenntnisse über das Entstehen des Lebens haben, aber auf die entscheidende Frage, was Leben ist, keine Antwort zu geben vermögen. Vielleicht mag das denn der Augenblick sein, in dem wir uns wieder unserer Grenzen bewußt werden und wieder die Ehrfurcht vor dem Leben gewinnen, die uns heute zuweilen verlorengegangen scheint. Zitierweise dieses Beitrags: Dt Ärztebl 1997; 94: A-718–725 [Heft 12] Literatur 1. Wilmut I, Schnieke AE, McWhir J, Kind AJ, Campell KHS: Viable offspring derived from fetal and adult mammalian cells. Nature 1997; 385: 810-813. 2. Winnacker, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. Februar 1997; Seite 39. 3. Vgl. dazu BVerfGE 47, 109, 121; 71, 108, 115. Anschrift des Verfassers Detlev von Bülow Ministerialdirigent a. D. Hangweg 73 53757 St. Augustin Deutsches Ärzteblatt 94, Heft 12, 21. März 1997 (33) A-725