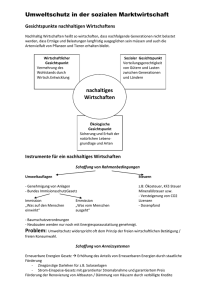

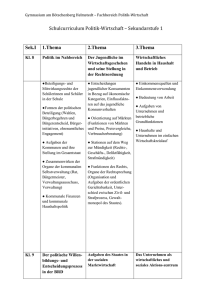

Verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften

Werbung