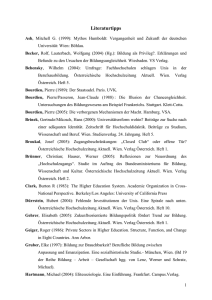

Rezensionen

Werbung