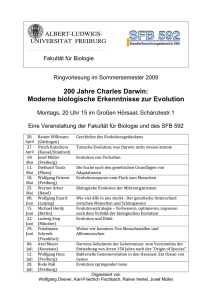

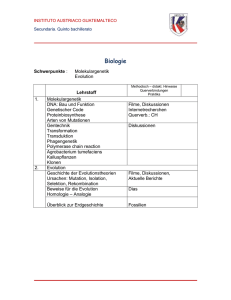

Aktuelle Beiträge Molekulare Grundlagen der Evolution

Werbung