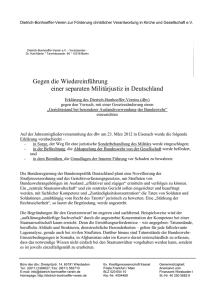

Zeitschrift "Militärgeschichte" - RK

Werbung