ligeti fauré strawinsky - Die Münchner Philharmoniker

Werbung

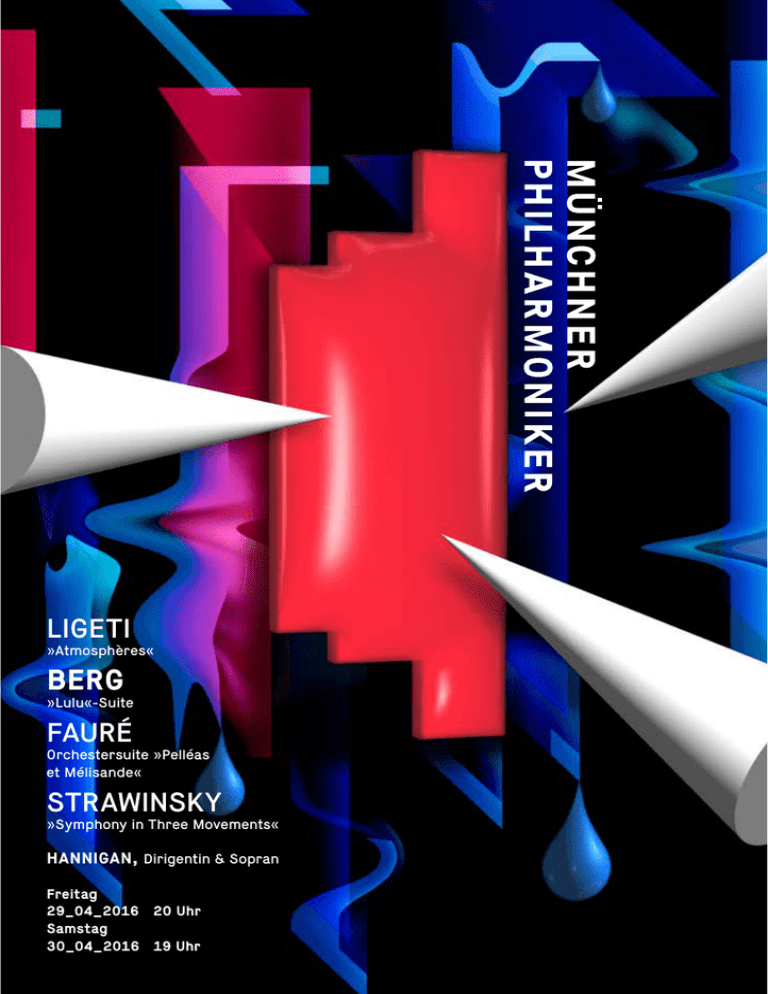

LIGETI »Atmosphères« BERG »Lulu«-Suite FAURÉ Orchestersuite »Pelléas et Mélisande« STRAWINSKY »Symphony in Three Movements« HANNIGAN, Dirigentin & Sopran Freitag 29_04_2016 20 Uhr Samstag 30_04_2016 19 Uhr A COMMITMENT FOR LIFE. www.meisterschmuck.de GYÖRGY LIGETI »Atmosphères« für Orchester ALBAN BERG »Symphonische Stücke aus der Oper ›Lulu‹« für Koloratursopran und Orchester 1. »Rondo« 2. »Ostinato« 3. »Lied der Lulu« 4. »Variationen« 5. »Adagio« GABRIEL FAURÉ »Pelléas et Mélisande« Orchestersuite aus der Schauspielmusik op. 80 1. »Prélude«: Quasi adagio 2. »La Fileuse« (Die Spinnerin): Andantino quasi allegretto 3. »Sicilienne«: Allegro molto moderato 4. »La Mort de Mélisande«: Molto adagio IGOR STRAWINSKY »Symphony in Three Movements« (Symphonie in drei Sätzen) 1. (ohne Tempoangabe) 2. Andante 3. Con moto BARBARA HANNIGAN Dirigentin und Sopran 118. Spielzeit seit der Gründung 1893 VALERY GERGIEV, Chefdirigent PAUL MÜLLER, Intendant 2 György Ligeti (1958) György Ligeti: »Atmosphères« 3 Musik ohne Anfang und Ende MARTIN DEMMLER ENTSTEHUNG GYÖRGY LIGETI (1923–2006) »Atmosphères« für Orchester György Ligeti komponierte sein Orchesterwerk »Atmosphères« im Frühjahr und Sommer 1961 im Auftrag des Südwestfunks Baden-Baden für das seit 1921 bestehende Festival für Neue Musik »Donaueschinger Musiktage«. WIDMUNG »In memoriam Mátyás Seiber«: György ­Ligeti widmete die »Atmosphères« dem Andenken seines im Jahr zuvor bei einem Auto­ unfall im Krüger-Nationalpark ums ­Leben gekommenen Freundes Mátyás György Seiber (1905–1960). URAUFFÜHRUNG LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN Geboren am 28. Mai 1923 in Dicsőszentmárton (heute: Tîrnăveni) im ungarischen Teil Siebenbürgens (heute: Rumänien); gestorben am 12. Juni 2006 in Wien. Am 22. Oktober 1961 in Donaueschingen im Rahmen der »Donaueschinger Musiktage« (Sinfonieorchester des Südwestfunks Baden­ Baden unter Leitung von Hans Rosbaud); wegen des enormen Publikumsinteresses mussten die »Atmosphères« noch im selben Konzert wiederholt werden. György Ligeti: »Atmosphères« 4 VON UNGARN IN DIE WELT In den mehr als 50 Jahren seines kompositorischen Schaffens hat sich György Ligeti einer Vielzahl unterschiedlichster stilistischer Ansätze bedient. Ende der 40er Jahre begann er zunächst in der Nachfolge Béla Bartóks und Zoltán Kodálys mit Adaptionen ungarischer Volksmusik. Als der 1923 in Siebenbürgen geborene Komponist dann nach dem Ungarn-Aufstand in den Westen floh, trug er sich bereits mit ganz anderen ästhetischen Vorstellungen. 1957 wurde Ligeti freier Mitarbeiter im Studio für elektronische Musik des Westdeutschen Rundfunks, in dem zu jener Zeit vor allem Karlheinz Stockhausen den Ton angab. Von den Werken Stockhausens und Gottfried ­Michael König ließ sich Ligeti zu eigenen elektronischen Werken inspirieren wie z. B. dem in Fachkreisen viel beachteten Stück »Artikulation«. Doch bald darauf wandte er sich wieder der Orchestermusik zu. In den späten 1950er und frühen 1960er Jahren entstanden die beiden groß angelegten Orchesterwerke »Apparitions« und »Atmosphères«. Der spektakuläre Erfolg dieser Arbeiten machte Ligeti gewissermaßen von einem Tag auf den anderen in der Musikwelt berühmt. BEWEGUNG UND STATIK Kompositorisch setzte Ligeti in diesen Werken eine Idee um, die ihm bereits in Ungarn vorgeschwebt hatte: Eine statische und gleichzeitig in sich bewegte, schillernde Musik, die auf traditionelle Kategorien wie Melodik oder Metrik vollständig verzichtet. Die Klangfarbe wird zum zentralen Parameter der Musik in Form von irisierenden Klangflächen, die durch eine kontrapunktische Binnenfaktur miteinander verschmolzen werden. Ligeti drückte es so aus: ­ Typisch für diese Stücke ist: es gibt kaum » Zäsuren. Die Musik erweckt den Eindruck, als ob sie kontinuierlich dahinströmen würde. Das formale Charakteristikum dieser Musik ist die Statik.« ZUSTÄNDE STATT EREIGNISSE »Atmosphères«, mit einer Spieldauer von nur neun Minuten und komponiert im Frühjahr und Sommer 1961, gilt heute als eines der Schlüsselwerke der Neuen Musik und erregte bei der Uraufführung in Donau­ eschingen im Oktober 1961 ungeheures Aufsehen. Ligetis so revolutionäre wie einleuchtende Werkidee erwuchs aus der Erkenntnis, dass das streng serielle, jeden einzelnen Materialaspekt normierende Kompositionsverfahren Ende der 50er Jahre in eine Sackgasse geraten war. »In ›Atmosphères‹«, so der Komponist im Programmhefttext zur Uraufführung, »versuchte ich, das strukturelle kompositorische Denken, das das motivisch-thematische ablöste, zu überwinden und dadurch eine neue Formvorstellung zu verwirklichen. In dieser musikalischen Form gibt es keine Ereignisse, sondern nur Zustände; keine Konturen und Gestalten, sondern nur den unbevölkerten, imaginären musikalischen Raum; und die Klangfarben, die eigentlichen Träger der Form, werden – von den musikalischen Gestalten gelöst – zu Eigenwerten.« MIKROPOLYPHONES GEFLECHT Durch den Verzicht auf traditionelle Charakteristika wie Intervallprägnanz, rhythmisches Profil, durchhörbare Zeichnung wurde der Weg frei zur Komposition des Klangs selbst, seiner Farbigkeit und seiner Dichte, seines äußeren Volumens und seiner internen Textur. Aus der komplexen Ver- György Ligeti: »Atmosphères« 5 György Ligeti nimmt den Applaus nach der Uraufführung der »Atmosphères« entgegen (22. Oktober 1961) György Ligeti: »Atmosphères« 6 flechtung einer Vielzahl von selbstständig geführten Stimmen (die Partitur umfasst über 60 Systeme und bis zu 87 Einzelstimmen), die freilich so dicht aneinander- bzw. zusammenrücken, dass sie ihre Individualität einbüßen, resultiert eine »übersättigte« polyphone Struktur von irisierender Statik. Ligeti hat für diese Satztechnik den Begriff »Mikropolyphonie« geprägt. FARBEN UND FLÄCHEN Gleichwohl spielen sich auch hier – in einem nach geläufiger Vorstellung extrem homogenen Feld – subtile Metamorphosen ab, die den amorphen Klangfluss modellieren: ­Ruhende Cluster werden in oszillierende Bewegungen versetzt, die an wuchernde Wachstumsprozesse erinnern, Klangflächen gleiten unmerklich von satten Streicher- in metallische Bläserfarben über, Tonräume gewinnen durch abgestufte Helligkeitsgrade quasi plastisches Relief. Vom leisen Einsetzen der Instrumente baut sich allmählich eine gigantische Klangwand kontinuierlich auf. Die deutlichste Zäsur markiert, etwa in der Mitte des Stücks, der plötzliche Absturz aus höchsten Registern der Piccolo­flöten und Violinen in extreme Kontrabasstiefen – eine Stelle von verstörender Wirkung, die apokalyptische Assoziationen weckt. Dazu mag passen, dass Ligeti sich während der Ausarbeitung von »Atmosphères« mit Gedanken an eine Totenmesse trug und die Komposition dem Andenken seines 1960 verstorbenen Freundes Mátyás Seiber widmete. GESPENSTISCHE INSEKTEN Die vielen Einzelstimmen und die zum Teil ungewöhnlichen Vorgaben des Komponisten stellen für jeden Orchestermusiker eine besondere Herausforderung dar. Wo andere etwa ein »pianissimo« vorschreiben, verlangt Ligeti augenzwinkernd »leiser als möglich« oder an anderer Stelle einen »unmerklichen« Einsatz. Die Struktur von »Atmosphères«, so erklärte Ligeti einmal in einem Interview, stehe in Zusammenhang mit Bildern aus einem seiner frühesten Träume: Sein Kinderzimmer sei von riesigen Spinnennetzen durchzogen gewesen, in denen sich gespenstische Insekten verfingen, wodurch sich die Netze immer weiter verheddert hätten. SCHWEBEN WIE EIN FLUGZEUG Die Zielvorstellung, die Ligeti mit den »Atmosphères« verfolgte, zieht sich wie eine Konstante durch sein gesamtes Schaffen. Noch drei Jahrzehnte nach der Vollendung des bahnbrechenden Werkes formulierte er: »In unserer Wahrnehmung geben wir das Verfolgen einzelner rhythmischer Sukzessionen bald auf, das zeitliche Geschehen erscheint uns als etwas Statisches, in sich selbst Ruhendes. Wenn diese Musik richtig gespielt wird, also in richtiger Geschwindigkeit und mit richtiger Akzentuierung innerhalb der einzelnen Schichten, wird sie nach einer gewissen Zeit ›abheben‹ wie ein Flugzeug nach dem Start: das rhythmische Geschehen, weil zu komplex, um im Einzelnen verfolgt zu werden, geht in ein Schweben über. Dieses Aufgehen von Einzelstrukturen in eine anders geartete globale Struktur ist eine meiner kompositorischen Grundvorstellungen. Seit Ende der 50er Jahre, also seit den Orchesterstücken ›Apparitions‹ und ›Atmosphères‹, verfolge ich diese Idee.« »ATMOSPHÈRES« IM WELTRAUM Berühmt wurde die Partitur von »Atmosphères« auch dadurch, dass der Filmregis- György Ligeti: »Atmosphères« 7 seur Stanley Kubrick Ligetis Musik – zusammen mit zwei anderen Werken des Komponisten und nicht zuletzt auch der Tondichtung »Also sprach Zarathustra !« von Richard Strauss – als Soundtrack in seinem Kinoklassiker »2001: Odyssee im Weltraum« einsetzte. Dort dienen die »Atmosphères« als »atmosphärische« Klangkulisse für ein fahrendes Raumschiff… György Ligeti: »Atmosphères« 8 Das Zauberreich des Neinsagers SUSANNE STÄHR Ein »Jahrhundertkomponist« sei er gewesen, ein »Klassiker der Moderne«, ein ­»Magier«, eine Art »Gesamtkunstwerk«, konnte man nahezu gleichlautend in den Nachrufen lesen, als György Ligeti am 12. Juni 2006 in Wien gestorben war. Die Bewunderung galt nicht allein dem Œuvre, das, im Umfang eher schmal, fast nur aus Meisterwerken besteht. Auch der Mensch Ligeti, der unkonventionelle Denker und kluge Analytiker, fand breite Würdigung: seine einzigartige Begabung, über Musik zu sprechen, seine Schlagfertigkeit, sein skurriler Humor, seine Neugierde und Weltoffenheit, seine Unbestechlichkeit, die ihn vor jeder Vereinnahmung schützte. Ligeti war ein Außenseiter, kritisch gegen den Zeitgeist und sich selbst. Er stand nicht unter dem manischen Zwang, gefallen zu wollen, geliebt werden zu müssen. Unbeirrbar ging er seinen Weg, blieb niemals stehen: ein Suchender bis zuletzt. Es waren die existenziellen Erfahrungen seiner ersten Lebensjahrzehnte, die ihn, den 1923 in Siebenbürgen geborenen Sohn einer ungarisch-jüdischen Familie, geprägt und gewappnet hatten. Seine frühe Neigung galt den Naturwissenschaften: Mathe­matik und Physik wollte er 1941 – nach dem Abitur – studieren, doch als Jude blieb ihm die Universität verschlossen. Deshalb schrieb er sich am Klausenburger Konservatorium ein, belegte Harmonielehre und Kontrapunkt, erlernte das Cello- und das Orgelspiel. Und nahm privaten Kompositions­ unterricht bei Pál Kadosa in Budapest. Als er im Winter 1941/42 erstmals Werke von Béla Bartók hörte, hatte er sein Erweckungs­ erlebnis: Der Musik allein galt fortan seine Bestimmung. Doch die Zeitläufte durchkreuzten zunächst seine Pläne. Im Januar 1944 wurde György Ligeti als Mitglied einer missliebigen Minorität zum Arbeitsdienst einberufen, musste zentnerschwere Salzsäcke schleppen, Munitionsnachschub auf offenem Feld verladen. Mehrfach ist er dem Tod von der Schippe gesprungen. Einmal, als er während eines Angriffs flach auf dem Boden liegt, donnert ein sowjetischer Panzer nur 30 cm neben ihm vorbei. Und als er in sowjetische Kriegs­gefangenschaft gerät, gelingt es ihm zu entkommen, weil seine Gefangenenkolonne im Chaos der Truppenbewegungen von einer zweiten Kolonne durchschnitten wird und die Wachleute für einen Moment den Überblick verlieren… Fünf Tage lang schlägt er sich zu Fuß nach György Ligeti: Komponistenportrait 9 Klausenburg durch, 150 quälende Kilometer, um endlich die bittere Wahrheit zu erfahren: Sein Vater und sein jüngerer Bruder sind von den Nazis ermordet worden, die Mutter ist von der KZ­ -Inhaftierung gezeichnet. Und es quält ihn die Frage: »Warum habe gerade ich überlebt, mit welchem Recht ?« »Meine Muttersprache ist Ungarisch, ich bin aber kein ganz echter Ungar, denn ich bin Jude. Doch bin ich kein Mitglied einer jüdischen Religionsgemeinde, also bin ich assimilierter Jude. So völlig assimiliert bin ich indessen auch nicht, denn ich bin nicht getauft. Heute, als Erwachsener, lebe ich in Österreich und in Deutschland und bin seit langem österreichischer Staatsbürger. Echter Österreicher bin ich aber auch nicht, nur ein Zugereister, und mein Deutsch bleibt lebenslang ungarisch gefärbt.« Wiewohl Ligeti immer Sehnsucht danach empfunden haben dürfte, eine klare Identität zu entwickeln, hat er seine Position, keiner Gruppe eindeutig anzugehören, im Verlaufe seines Lebens als Vorteil und Luxus erlebt. Sie gewährte ihm Unabhängigkeit und gab ihm die Kraft, nein zu sagen. Das war schon 1950 so: Zoltán Kodály, der große Komponist und Weggefährte Bartóks bei der Erforschung der originären ungarischen Volksmusik, hatte ihm angeboten, eine Sammlung rumänischer Volkslieder zu erstellen und herauszugeben – und Ligeti hatte den Mut, ihm abzusagen: Diese Arbeit sei nichts für ihn – das sei ja wie Käfersammeln. Kodály sah es ihm nach und vermittelte ihm einen Lehrauftrag für Harmonie­ lehre und Kontrapunkt. Doch Ligeti erkannte rasch, dass es ihm in Ungarn verwehrt bleiben würde, seiner eigentlichen Berufung, dem Komponieren, zu folgen. Selbst Debussy und Ravel waren hier verboten, von der Zweiten Wiener Schule ganz zu schweigen: »Totalitäre Systeme mögen keine Dissonanzen.« Als die sowjetischen Truppen 1956 den Aufstand auf den Straßen Budapests blutig niederschlugen, saß Ligeti am Radio und lauschte heimlich einer Übertragung von Stockhausens »Gesang der Jünglinge«. Nach Köln, wo Stockhausen wirkte, zog es ihn längst, und er wagte den Schritt ins Exil. Am 10. Dezember bestieg er einen Zug gen Westen, gelangte noch in der Nacht ­illegal über die Grenze nach Österreich und wurde wenige Monate später Mitarbeiter im Studio für Elektronische Musik des WDR. Vom Experimentieren mit Generatoren, Modulatoren und Zuspielbändern verabschiedete er sich aber schon nach kurzer Zeit: Unzulänglich erschienen ihm die Apparaturen, und auch vom Serialismus, an den viele seiner Kollegen glaubten, wandte er sich ab. Ligeti nahm andere klangliche Ideale ins Visier, die er bald darauf mit seinen Orchesterwerken »Apparitions« und vor allem »Atmosphères« verwirklichte: eine unfassliche Klangflächenmusik, die auf die herkömmlichen Parameter – Rhythmik, Intervalle, motivische Floskeln – völlig verzichtet. Ein Erdbeben löste er in der Szene aus mit diesen Werken, man feierte ihn als Speerspitze der Avantgarde – doch wieder lehnte Ligeti die Rolle, die man ihm zuwies, kurz entschlossen ab. Eine Leitfigur und Lichtgestalt wollte er nicht werden. Die Postmoderne freilich, zu der ihn in den 80er Jahren mancher rechnen wollte, nachdem Ligeti sein Horntrio als »Hommage à Brahms« geschaffen und verschiedentlich der Tradition gehuldigt hatte, wurde von ihm mit nicht geringerer Ablehnung und Polemik bedacht. Kaum notwendig zu erwähnen, dass Ligeti auch resistent blieb gegen jede Ideologie und selbst zu den 68ern Distanz hielt: Ein Opfer der braunen wie der roten Diktatur, György Ligeti: Komponistenportrait 10 war er gefeit davor, sich in Welterlösungsvisionen zu verlieren. Als Kind träumte Ligeti von einem imaginären Reich, das er »Kilviria« nannte. Akribisch zeichnete er die Topographie dieses Reiches, mit Bergen, Tälern und Siedlungen, ja er erdachte gar eine Sprache und Grammatik für dieses Land der Phantasie. Andererseits war er besessen von der Idee, die chemische Formel des Hämoglobins zu entschlüsseln. Diese beiden Pole, das Faible für Wissenschaft und Konstruktion auf der einen und die Lust an Illusion und Utopie auf der anderen Seite, haben die Persönlichkeit Ligetis nachhaltig geprägt, und sie schlugen sich auch in seinem musikalischen Schaffen nieder. Wenn man sich fragt, warum es gerade ihm gelungen ist, weit über die Kreise der eingeweihten Kenner Neuer Musik hinaus Popularität zu erlangen, liegt hier der Schlüssel zur Antwort. Man kann Ligetis Werke analytisch hören und staunen über ihre musikalische Architektur, ihre Kunst der Konstruktion. Oder aber man lässt sich von ihm einfach an die Hand nehmen und folgt ihm in sein Zauberreich der Klänge. Ligeti wusste es selbst: »Man kann meine Musik sowohl sehr naiv als auch sehr gebildet hören. Der Zugang ist eigentlich offen.« György Ligeti: Komponistenportrait 11 »Wirklichkeit der Triebe und Gefühle« MICHAEL KUBE LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN ALBAN BERG (1885–1935) »Symphonische Stücke aus der Oper ›Lulu‹« für Koloratursopran und Orchester 1. »Rondo« 2. »Ostinato« 3. »Lied der Lulu« 4. »Variationen« 5. »Adagio« Geboren am 9. Februar 1885 in Wien; gestorben am 24. Dezember 1935 in Wien – Berichten der Familie zufolge jedoch ­bereits am 23. Dezember kurz vor Mitternacht. ENTSTEHUNG Nachdem Alban Berg im Frühjahr 1934 unter großem ökonomischem Druck das Particell seiner Oper »Lulu« beendet hatte, stellte er noch vor Abschluss der Orchesterpartitur aus dem musikalischen Verlauf der Oper eine Folge von insgesamt fünf »Symphonischen Stücken« zusammen. Sie sollten nicht zuletzt beim Publikum und bei Intendanten den Weg für zukünftige Aufführungen der Oper ebnen: »Die U. E. will das möglichst bald herausbringen, so daß im Herbst alle Orchestervereinigungen (der Welt !) sie spielen können… !« Dieses Verfahren hatte sich schon bei den »Drei Bruchstücken aus ›Wozzeck‹« (1924) bewährt. Alban Berg: »Lulu«-Suite 12 WIDMUNG GEGEN BÜRGERLICHE SCHEINMORAL Das »Lied der Lulu« (Nr. 3) war bereits Anton Webern (1883–1945) zu seinem 50. Geburtstag am 3. Dezember 1933 zugeeignet worden, als Berg am 13. September 1934 schließlich die komplette Folge der »Symphonischen Stücke« Arnold Schönberg (1874–1951) zu seinem 60. Geburtstag widmete. URAUFFÜHRUNG Am 30. November 1934 in Berlin in der Berliner Staatsoper »Unter den Linden« (Staatskapelle Berlin unter Leitung von Erich Kleiber); trotz vielfacher Anfeindungen durch die nationalsozialistischen Machthaber gelang es Erich Kleiber, der schon 1925 den »Wozzeck« aus der Taufe gehoben hatte, die Uraufführung der sog. »Lulu«-Suite durchzusetzen, auf deren ­demonstrativen Erfolg eine Hetzkampagne in der braunen Presse folgte. Bereits kurz nach der Vollendung des »Wozzeck« hatte Alban Berg die Suche nach einem neuen Operntext aufgenommen. Die Auswahl gestaltete sich allerdings ziemlich schwierig: Auf der einen Seite ließ sich Berg bei der Lektüre gerne von verschiedenen Sujets begeistern, auf der anderen Seite musste das Libretto die hochgesteckten Erwartungen des Publikums, der Kritik und des Komponisten selbst erfüllen. Schließlich schwankte Berg 1927 zwischen »Und Pippa tanzt« (1906) von Gerhart Hauptmann (1862–1946) und den beiden LuluDramen von Frank Wedekind (1864–1918), »Erdgeist« (1895) und »Die Büchse der Pandora« (1904), die er selbst zu einem Textbuch zusammenführte. Die mit der Handlung einhergehenden drastischen ­Effekte, die auf die Bühne projizierte sexuelle Emanzipation und Selbstbestimmung der Frau sowie das Vorführen der bürgerlichen Scheinmoral reizten Berg in besonderer Weise. Sorge bereitete ihm aber auch »die Gewagtheit des Stoffes, die so groß ist, daß es mir passieren könnte, daß ich nach jahrelanger Arbeit ein Werk in der Schublade hab’, das nur vor geladenem Publikum aufführbar ist«. So stellt Lulu die »Wirklichkeit der Triebe und Gefühle« dar; der Gesellschaft mit ihrer heuchlerischen Moral und Prüderie aber wird der Spiegel vorgehalten. Als verkörperter Sinnlichkeit verfallen ihr die Männer reihenweise und kommen zu Tode. Schließlich verstrickt sich Lulu in der Doppelmoral, sinkt zur Hure herab und wird letztlich selbst Opfer eines Lustmörders… Im Zentrum der Oper (wie auch der »Symphonischen Stücke«) steht dabei das »Lied der Lulu«, in dem sich das Geschehen brenn- Alban Berg: »Lulu«-Suite 13 Alban Berg (um 1934) Alban Berg: »Lulu«-Suite 14 spiegelartig fokussiert: »Wenn sich die Menschen um meinetwillen umgebracht haben, so setzt das meinen Wert nicht herab.« SCHATTEN DER LETZTEN JAHRE Wie für viele andere Künstler, Komponisten und Musiker erwies sich auch für Alban Berg das Jahr 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten als ein tiefgreifender Einschnitt in die äußere wie innere Biographie. Dadurch, dass die Musik Arnold Schönbergs und seiner Schüler oftmals in voraus­ eilendem Gehorsam gebrandmarkt und damit von den Spielplänen der Opernhäuser und Konzertprogramme zusehends verbannt wurde, sah sich Berg plötzlich eines Gutteils seiner wirtschaftlichen Grundlage beraubt. Hinzu kam, dass er sich kurz zuvor mit dem Kauf des in ländlicher Abgeschiedenheit gelegenen idyllischen »Waldhauses« verausgabt hatte – um in Ruhe komponieren zu können. Besonders bedrückend war für ihn der Umstand, dass sich der Verlag, der ihm ursprünglich mit einem monatlichen Vorschuss auf zukünftige Einnahmen die Vollendung der »Lulu« erleichtern wollte, sich wegen der grundlegend veränderten politischen Rahmenbedingungen ein Stück weit zurückzog. So bat Berg seinen verehrten Lehrer Schönberg, der inzwischen in die USA emigriert war, einen Weg zu finden, die autographe Partitur des »Wozzeck« gegen harte Devisen zu veräußern. Auch das berühmte Violinkonzert (1935), für das Berg die Arbeit an der Partitur der »Lulu« unterbrach, verdankt sich quasi einer ökonomischen Notwendigkeit: Der für ein halbes Jahr in Europa weilende Geiger Louis Krasner (1903–1995) bot für ein entsprechendes, kurzfristig binnen weniger Monate fertig zu stellendes Werk die damals ansehnliche Summe von 1.500 Dollar… Das Jahr 1935 wurde für Berg allerdings auch zum Schicksalsjahr. Konnte er am 11. Dezember 1935 noch die erfolgreiche Wiener Erstaufführung seiner »Symphonischen Stücke aus der Oper ›Lulu‹« besuchen, musste er wenige Tage später mit akuten Schmerzen ins Krankenhaus. Ein Insektenstich aus dem Sommer hatte sich über die Monate zu einem schmerzhaften Abszess ausgeweitet, der schließlich aufbrach und zu einer Blutvergiftung führte. Auch eine Transfusion konnte nicht mehr die erhoffte Wendung bringen. Nachdem sich Berg bei dem Spender, einem einfachen Mann »aus dem Volke«, persönlich für die Blutspende bedankt hatte, bemerkte er zu seinem nachmaligen Biographen Willi Reich noch scherzhaft: »Wenn jetzt nur kein Operettenkomponist aus mir wird !« MUSIKALISCHE NETZWERKE Innerhalb von Alban Bergs zwar nicht sonderlich umfangreichem, dafür in jedem Werk gewichtigem Schaffen nehmen die Kompositionen für Orchester eine besondere Stellung ein. Neben den »Orchester­ liedern nach Texten von Peter Altenberg op. 4«, der Konzert-Arie »Der Wein« und dem Violinkonzert spannen die »Drei Orchesterstücke op. 6« (1914/15) wie auch die »Symphonischen Stücke aus der Oper ›Lulu‹« (1934) ein ganzes Netz von Beziehungen auf: So widmete Berg die Stücke op. 6 seinem Lehrer Arnold Schönberg zu dessen 40. Geburtstag und bemerkte selbst über den abschließenden Marsch: »Endlich wieder ein langer Satz, nach so viel kurzem. Er ist länger als die fünf Orchesterlieder zusammen.« Vom Ausdruck, einzelnen Motiven und Gesten her erinnern diese Stücke an die späten Symphonien Gustav Mahlers, was wiederum Theodor W. Adorno zu der Bemerkung veranlasste, dass »Bergs Mah- Alban Berg: »Lulu«-Suite 15 lerischste Partitur die komplizierteste wurde, die er schrieb«. Anders als bei den »Drei Bruchstücken aus ›Wozzeck‹« (1924), bei denen Berg in sich geschlossene Nummern (der fertigen Oper) für den Konzertsaal übernahm, handelt es sich bei den »Symphonischen Stücken aus der Oper ›Lulu‹« teilweise um eine bloße Übernahme, teilweise um eine völlige Neufassung der entsprechenden Abschnitte und teilweise um einen Vorgriff auf die noch gar nicht fertig gestellte Opernpartitur. So blieben bei der Einrichtung etwa rezitativische Einschübe, Dialoge oder andere Einwürfe außen vor. Zugleich geht mit dem Verzicht auf vom Libretto vorgegebene dramatische Einflüsse eine Vereinfachung der Textur einher – eine Vereinfachung, die zugleich ein musikalisches Konzentrat darstellt. MEHR SYMPHONIE ALS SUITE Von äußerster Intensität bestimmt, unterscheiden sich alle fünf Sätze durch einen jeweils individuellen Ausdruckscharakter. Und obwohl es sich um Entlehnungen aus der Opernpartitur handelt, kann das Werk schon seines Umfangs wegen kaum als ­Suite bezeichnet werden. Die großformale Disposition mutet vielmehr symphonisch an – mit zwei gewichtigen und weiträumig konzipierten Ecksätzen: einem eröffnenden Rondo und einem abschließenden, an Mahlers Melos erinnernden Adagio. Ferner umfassen zwei Scherzi wie in einem Bogen das »Lied der Lulu«. Mit dem eröffnenden »Rondo (Andante und Hymne)« fügt Berg den Dialog zwischen Lulu und Alwa (2. Akt, 1. Szene) sowie die abschließende Hymne zu einem Satz zusammen – gleichsam als symphonisches Konzentrat der musikalischen Substanz. Die Musik wird dabei von jenen Worten befreit, die auf eigentümliche Art Körper und Klang vermitteln: »Durch dieses Kleid empfinde ich Deinen Wuchs wie Musik. Diese Knöchel: ein Grazioso; dieses reizende Anschwellen: ein Cantabile; diese Knie: ein Misterioso; und das gewaltige Andante der Wollust.« Das folgende »Ostinato«, das symmetrisch um eine Spiegelachse gestaltet ist (ein stehender Klang mit einem Arpeggio im Klavier), vermittelte ursprünglich zwischen den beiden Szenen des 2. Aktes, aus dem auch das im Zentrum stehende »Lied der Lulu« stammt. Wie sehr sich Berg bei der Konzeption seiner Partituren historischen Formen verpflichtet fühlte, mit ihnen auf gleichsam subkutaner Ebene und als Reflex auf das Libretto den musikalischen Verlauf strukturierte, erweist sich in den »Variationen« (insgesamt vier); ursprünglich als Intermezzo zwischen den beiden Szenen des 3. Aktes vorgesehen, mündet es in das Drehorgelsolo des Bänkellieds. Das als Finale angelegte ­»Adagio« stellte Berg aus der letzten Szene der Oper zusammen – und unterlegte im Schlussabschnitt der Flötenstimme die letzten Worten der sterbenden Gräfin Geschwitz: »Mein Engel ! Laß dich noch einmal sehn ! Ich bin dir nah ! Bleibe dir nah ! In Ewigkeit.« »HEIL MOZART !« Auf eigentümliche, doch für die Zeit nach 1933 charakteristische Weise kreuzten sich die Wege zweier Komponisten mit ihren jeweils aktuellen Opern und den daraus abgeleiteten symphonischen Partituren: auf der einen Seite Alban Berg mit seiner »Lulu«, auf der anderen Seite Paul Hindemith mit »Mathis der Maler«. Denn die spektakuläre Uraufführung der »Mathis«- Alban Berg: »Lulu«-Suite 16 Erich Kleibers Brief an Alban Berg mit der Zustimmung, die »Lulu«-Suite in Berlin zur Uraufführung zu bringen Alban Berg: »Lulu«-Suite 17 Symphonie mit den Berliner Philharmonikern unter Wilhelm Furtwängler am 12. März 1934 wurde rasch zu einem Politikum. Für Klärung wollte Furtwängler selbst sorgen, als er am 25. November 1934 auf der Titelseite der »Deutschen Allgemeinen Zeitung« seinen Artikel »Der Fall Hindemith« veröffentlichte. Nur fünf Tage später wurden in der Staatsoper unter der Leitung von Erich Kleiber die »Symphonischen Stücke aus der Oper ›Lulu‹« mit einhelligem Erfolg uraufgeführt, wie sich Willi Reich erinnert: »Nur eine gegnerische Stimme wurde laut: Ein Mann – es war zudem noch ein zugereister Wiener – rannte durchs Parkett und brüllte: ›Heil Mozart !‹ – Kleiber wandte sich zu ihm um und antwortete: ›Sie irren sich: das Stück ist von Alban Berg !‹« Am 5. Dezember 1934, nur fünf Tage nach der Uraufführung, wurde Erich Kleiber aus den Diensten der Staatsoper entlassen. All dies im Blick, proklamierte Joseph Goebbels am 7. Dezember während der »Jahreskundgebung der Reichskulturkammer« im Berliner Sportpalast richtungsweisend für die Kunstpolitik der kommenden Jahre: »Denn der Nationalsozialismus ist nicht nur das politische und soziale, sondern auch das kulturelle Gewissen der Nation.« Schon zuvor, am 24. Oktober 1934, hatte Kleiber, die sich zuspitzende Situation offenbar klar vor Augen, in einem Brief Alban Berg mitgeteilt: »Dann kann nur passieren, daß es [die Uraufführung der »Symphonischen Stücke«] von ganz oben herunter verboten wird – und das könnte und würde ich dann natürlich nur mit meinem sofortigen Abgang beantworten. […] Ich habe Dich in Berlin ans Licht gebracht, ich habe Dich in der neuen Welt vermittelt – wo für Dich kein Platz ist, hab’ ich auch nichts zu suchen.« Beide Opern erlebten schließlich am Stadttheater Zürich ihre Uraufführung: Am 28. Mai 1938 Hindemiths »Mathis«, und bereits ein Jahr zuvor, am 2. Juni 1937, Bergs unvollendete Oper »Lulu«. GESANGSTEXT FÜR DAS SOPRANSOLO DES 3. SATZES »LIED DER LULU« Wenn sich die Menschen um meinetwillen umgebracht haben, so setzt das meinen Wert nicht herab. Du hast so gut gewußt, weswegen Du mich zur Frau nahmst, wie ich gewußt habe, weswegen ich Dich zum Manne nahm. Du hattest deine besten Freunde mit mir betrogen, Du konntest nicht gut auch noch Dich selber mit mir betrügen. Wenn Du mir Deinen Lebensabend zum Opfer bringst, so hast Du meine ganze Jugend dafür gehabt. Ich habe nie in der Welt etwas anderes scheinen wollen, als wofür man mich genommen hat; und man hat mich nie in der Welt für etwas anderes genommen, als was ich bin. Textvorlage: Frank Wedekind: »Erdgeist«, Tragödie in vier Aufzügen (4. Akt, 8. Szene) Alban Berg: »Lulu«-Suite 18 Von der Bühnenmusik zum symphonischen Werk CHRISTIAN KIPPER LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN GABRIEL FAURÉ (1845–1924) »Pelléas et Mélisande« Orchestersuite aus der Schauspielmusik op. 80 1. »Prélude«: Quasi adagio 2. »La Fileuse« (Die Spinnerin): Andantino quasi allegretto 3. »Sicilienne«: Allegro molto moderato 4. »La Mort de Mélisande«: Molto adagio Geboren am 12. Mai 1845 in Pamiers (Département Ariège); gestorben am 4. November 1924 in Paris. ENTSTEHUNG Gabriel Fauré komponierte seine Schauspielmusik zu Maurice Maeterlincks Drama für eine Londoner Aufführung in englischer Sprache; sie entstand 1898, von Fauré ­lediglich im Particell notiert, das sein Schüler Charles Koechlin instrumentierte. Die zunächst nur 3-teilige Orchestersuite wurde 1901 veröffentlicht, erst 1909 erschien sie zusammen mit der berühmten »Sicilienne«; bei dieser Gelegenheit hat Fauré den Orchestersatz selbst redigiert und die In­ stru­ m entationen von Charles Koechlin grundlegend überarbeitet. TEXTVORLAGE »Pelléas et Mélisande«, fünfaktiges Schauspiel des belgischen Symbolisten Maurice Maeterlinck (1862–1949); das 1892 entstandene und am 16. Mai 1893 im Pariser Gabriel Fauré: »Pelléas et Mélisande« 19 Théâtre des Bouffes Parisiens uraufgeführte mystische Eifersuchts- und Ehebruchsdrama, dessen weitgehend ins Innere der Personen verlegte Handlung an Wagners »Tristan« erinnert, wurde um die Jahrhundertwende u. a. auch von Claude Debussy (Oper), Jean Sibelius (Schauspielmusik) und Arnold Schönberg (Symphonische Dichtung) vertont. WIDMUNG Winnaretta Singer (1865–1943), Erbin des gleich­namigen amerikanischen NähmaschinenKonzerns und Gattin des französischen Kunstmäzens Edmond de Polignac, führte einen berühmten Pariser Salon, in dem die wichtigsten Künstler der Zeit verkehrten. URAUFFÜHRUNG Uraufführung der Schauspielmusik: Am 21. Juni 1898 in London im »Prince of Wales Theatre« (Orchester des »Prince of Wales Theatre« unter Leitung von Gabriel Fauré). Uraufführung der Orchestersuite: Am 3. Februar 1901 in Paris im Rahmen der »Concerts Lamoureux« (Orchester der »Concerts Lamoureux« unter Leitung von Camille Chevillard). MAURICE MAETERLINCKS POETISCHE SPRACHE Am 17. Mai 1893 fand in Paris die erste Aufführung von »Pelléas et Mélisande« des belgischen Dichters Maurice Maeterlinck in französischer Sprache statt. Claude Debussy, der an jenem Abend im Publikum saß, fasste sofort den Entschluss, mit diesem Theaterstück als Grundlage eine »Gegenoper« zu Wagners Musikdrama zu komponieren. Der nuancenreiche, mit Symbolen überfrachtete Text von Maurice Maeterlinck lud geradezu zu einer Vertonung ein, versucht er doch in der fremdartigen, mystifizierenden Darstellung des Gewöhnlichen ein Stück weit das »Unaussprechliche« auszudrücken, das seit der Romantik das ureigene Feld der Musik gewesen war. So schuf der spätere Nobelpreisträger mit »Pelléas et Mélisande« die Vorlage nicht nur zu Debussys Oper, sondern auch zur gleichnamigen symphonischen Dichtung von Arnold Schönberg und zu den Bühnenmusiken von Jean Sibelius und Gabriel Fauré. Schlagartig berühmt wurde Maeterlinck mit seinen frühen Theaterstücken, die dem ­literarischen Symbolismus eines Stéphane Mallarmé und Paul Verlaine folgten und deren kalkulierte Sprachmagie, geheimnisvolle Andeutungen und weitreichende Sinnesvermischungen aufgriffen. Mit dem Ziel, die banale Alltagswelt zu poetisieren, beschwören Maeterlincks Verse eine versunkene, märchenhaft-geschichtslose Welt. Dabei tauchen immer wieder dieselben ­Ornamente und Motive auf: Langes Haar, goldene Ringe und Kronen schmücken die filigranen Frauengestalten; verlassene Parks, Verliese, Labyrinthe und Blindheit sind die mysteriösen Chiffren für die Begegnungsängste mit dem Leben und der Gabriel Fauré: »Pelléas et Mélisande« 20 Gabriel Fauré mit seinem Sohn Emmanuel (1889) Gabriel Fauré: »Pelléas et Mélisande« 21 Unkenntnis der Bühnenfiguren ihrer eigenen Seelenzustände. Doch nicht nur die Komponisten hörten die Musikalität der Texte, die geradezu nach einer Vertonung verlangten. 1895 lernte die englische Schauspielerin Stella Patrick Campbell (1865–1940) das Theaterstück »Pelléas et Mélisande« kennen, das für sie durch einen ihrer Freunde, Jack W. Mackail, in die englische Sprache übersetzt worden war. In ihren Memoiren sprach sie später von einer wesentlichen Begegnung ihres Lebens: »Noch bevor ich meine Augen geöffnet hatte, kannte ich Mélisande, als ob sie ein Teil meiner selbst gewesen wäre. Ich wusste, dass ich der Schönheit der Wörter Farbe, Form und Klang würde geben können.« Um das Stück aufzuführen, wandte sie sich an einen anderen großen Schauspieler jener Zeit, Johnston Forbes-Robertson, aber auch an den Komponisten Gabriel Fauré: »Die notwendige Bühnenmusik war ein sehr wichtiges Element«, schrieb Stella Patrick Campbell, »und ich war sicher, dass Gabriel Fauré der geeignete Komponist dafür wäre.« ENGLISCHE PREMIERE MIT FRANZÖSISCHER MUSIK Die Begegnung zwischen der Schauspielerin und dem Komponisten fand wahrscheinlich während Faurés Londoner Aufenthalt im Frühjahr 1898 statt. »Ich hatte seit meinem Besuch in Paris vor 17 Jahren kein Französisch mehr gesprochen, aber ich schlug mich irgendwie durch, als ich Herrn Fauré die Stellen des Stückes vorlas, die mir am meisten nach Musik zu verlangen schienen. Der liebe Herr Fauré, wie verständnisvoll hörte er zu und mit welcher Bescheidenheit sagte er, dass er sein Bestes geben würde… !« Da die Londoner Premiere bereits für den 21. Juni desselben Jahres angesetzt war, musste sich Fauré mit der Komposition beeilen. Die Partitur wurde im Mai 1898 fertig, doch überließ er die Instrumentierung der 19 Musiknummern aus Zeitmangel seinem ehemaligen Schüler Charles Koechlin (1867–1950), der die Arbeit dann selbst in höchster Eile erledigte. Fauré bedankte sich dafür am 6. Juni 1898 mit einem Schreiben, in dem er seinen jungen Mitarbeiter zur Premiere in London einlud: »Lieber Freund ! Ich kann Sie weder für Ihre Zeit, noch für Ihre guten Ideen entschädigen. Aber erlauben Sie mir, Ihnen einen kleinen Teil Ihrer Bahnkosten für eine kleine Reise zu ersetzen, die ich sehr gerne in Ihrer Begleitung unternehme. Machen Sie mir das Vergnügen und nehmen Sie diese sehr kleine Gabe an, als käme sie von einem alten Greis ! Und noch einmal tausend Dank. Ohne Sie wäre ich niemals fertig geworden.« Koechlin nahm die Einladung an und begleitete Fauré zur englischen Erstaufführung von »Pelléas et Mélisande«. Der Komponist dirigierte höchstselbst das kleine Orchester des »Prince of Wales Theatre« am Piccadilly. Der Erfolg war überwältigend und bezog sich nicht nur auf die Verse von Maeterlinck, deren poetische Kraft besondere Erwähnung in den Kritiken fand, sondern auch auf die Bühnenmusik und deren Einklang mit dem gesamten Theaterstück. TRAUMSEQUENZEN, IN MUSIK GESETZT Wahrscheinlich wurde das genaue Arrangement der einzelnen Nummern erst während der Proben im Juni 1898 endgültig festgelegt. Lediglich die Hauptsätze – »Prélude«, »Sicilienne«, »La Fileuse«, »La Chanson de Mélisande« und »La Mort de Mélisande« – Gabriel Fauré: »Pelléas et Mélisande« 22 hatten bereits vorher, vermutlich nach den Angaben Patrick Campbells vom März 1898, ihren festen Ort gefunden. Die übrigen Nummern hingegen wiederholen oder variieren ohnehin das Material aus den Hauptsätzen und ließen sich daher leicht verschieben. Das »Prélude« des ersten Akts zählt zu den ausdrucksstärksten Kompositionen Faurés. Es ist Traum- und Trauermusik zugleich, illustriert es doch den entrückten Zustand der Hauptpersonen, aber auch das Einbrechen des Schicksals, womit es auf die beiden Grundkomponenten des Dramas hinweist. Die »Sicilienne« hatte Fauré bereits 1893 als Opus 78 für Violoncello und Klavier komponiert und auch schon für seine Bühnenmusik zu Molières »Le Bourgeois Gentilhomme« verwendet. Sie erklingt zu Beginn des zweiten Akts, jener bedeutsamen Szene am Brunnen, im Verlauf derer die fatale Zuneigung zwischen Pelléas und Mélisande offenbar wird. Die Musik entspricht hier insofern dem Handlungsmoment, als sie eine der wenigen Szenen eröffnet, in der die ansonsten eher schwermütig gezeichnete Protagonistin ihre ursprüngliche Unbeschwertheit und kindliche Einfalt zeigt. Der folgende Hauptsatz, »La Fileuse«, erklingt zu Beginn des dritten Akts: In einem Gemach des Schlosses sitzt Mélisande am Spinnrad und unterhält sich mit Pelléas, bis der kleine Yniold hinzutritt. Durch seine unbedarft-naive Art teilt sich die Verlorenheit der beiden Protagonisten auf besonders eindrückliche Weise mit. Das »Lied am Spinnrad« besaß zu jener Zeit eine lange Gattungstradition, doch geht die Musik durchaus auf das dramatische Geschehen ein, indem sie die Genreszene mit melancholischen Tönen untermalt und damit auf die metaphysische Komponente des Dramas verweist. Der Satz unterhält dabei subtile Beziehungen zu den übrigen Musiknummern, wie überhaupt alle Hauptsätze durch Ähnlichkeiten ihres musikalischen Materials aufeinander bezogen sind. Am Ende der ersten Szene des dritten Akts, eben jener Szene am Spinnrad, stimmt Mélisande halblaut ein Lied mit den beiden Versen »Saint-Daniel et Saint-Michel, Saint-Michel et Saint-Raphaël« an. Erst für die folgende Szene am Turm jedoch sah der Dichter ein vollständiges Lied vor. Die Originalausgabe zum Theaterstück (1892) gibt die von Debussy vertonte Version wieder: »Mes longs cheveux descendent jusqu’au seuil de la tour«. In der Tat hatte Maeterlinck für diese Szene mehrere Lieder geschrieben und die Wahl der Hauptdarstellerin in Paris überlassen, die eine andere Version wählte: »Les trois sœurs aveugles ont leurs lampes d’or«. In den späteren Ausgaben des Stücks hielt sich diese Fassung, die auch Gabriel Fabre – nicht Fauré – für die erste Pariser Aufführung am 17. Mai 1893 in Musik gesetzt hatte. Sie diente als Basis für die ziemlich freie englische Übersetzung, die Fauré vertonte: »The king’s three blind daughters«. Die Musik zu Mélisandes Tod bildet als Zwischenspiel vor dem fünften Akt den letzten Hauptsatz der Bühnenmusik. Sie stützt sich auf ein Motiv, das zunächst von den tiefen Holzbläsern über einem TrauermarschRhythmus vorgetragen wird und sich deutlich auf »La chanson de Mélisande« und auf das zweite Thema in »La Fileuse« bezieht. Gabriel Fauré: »Pelléas et Mélisande« 23 FAURÉS SYMPHONISCHES VERMÄCHTNIS Wie bei seinen zuvor komponierten Bühnenmusiken stellte Fauré aus den Hauptsätzen zu »Pelléas et Mélisande« eine symphonische Suite zusammen. Dabei griff er zunächst lediglich auf drei Stücke, das »Prélude«, »La Fileuse« und »La Mort de Mélisande«, zurück und überarbeitete Koechlins Instrumentierung. So nahm der Komponist eine Oboe, ein Fagott, zwei Hörner und eine Harfe hinzu, wodurch sich die auf die Londoner Aufführung zugeschnittene Besetzung vom Kammer- zum Symphonie­ orchester weitete; Fauré verstärkte also die Klangeffekte und arbeitete die melodischen Konturen sowie das harmonische Gewebe stärker heraus. Der frische Ton, der Koechlins Orchestrierung auszeichnete, wich auf diese Weise einer dunkleren, nebulösen Atmosphäre. erfolgreiche Aufführungen. Dennoch sagte sich die Musik Faurés mit der Zeit von Maeterlincks Drama los, mit dem sie zuvor eine so enge Beziehung gepflegt hatte, und erscheint heute als das Hauptvermächtnis Gabriel Faurés auf dem Gebiet der Symphonik. 1901 veröffentlichte der Pariser Musikverlag Hamelle das dreisätzige Werk als »Suite d’orchestre de ›Pelléas et Mélisande‹« op. 80. Die »Sicilienne« erschien 1909 zunächst, völlig separat, im selben Verlag und wurde erst elf Jahre später auf Drängen Faurés als nunmehr vierter Satz in die Orchestersuite eingefügt. Mitunter erklingt heute noch ein fünftes Stück aus Faurés Bühnenmusik, »La Chanson de Mélisande«, dessen Instrumentation Koechlin 1936, also zwölf Jahre nach dem Tod Gabriel Faurés, ein weiteres Mal umarbeitete. Die Orchestersuite ließ die (komplette) Bühnenmusik zu »Pelléas et Mélisande« zwar nicht völlig verschwinden, denn auch in den folgenden Jahren erlebte sie einige Gabriel Fauré: »Pelléas et Mélisande« 24 »Meine Kriegssymphonie« MARTIN DEMMLER ENTSTEHUNG IGOR STRAWINSKY (1882–1971) »Symphony in Three Movements« (Symphonie in drei Sätzen) 1. (ohne Tempoangabe) 2. Andante 3. Con moto Strawinsky wollte zunächst kein symphonisches Werk komponieren, sondern dachte – wie schon bei »Petruschka« – an eine Komposition mit konzertantem Soloklavier; diese Konzeption prägt noch deutlich den 1942 entstandenen 1. Satz der Symphonie. Der 2. Satz war ursprünglich als Musik zu einer 1943 geplanten, aber zuletzt nicht zustande gekommenen Verfilmung von Franz Werfels Roman »Das Lied von Bernadette« konzipiert. Das Finale schließlich entstand 1945. WIDMUNG LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN Geboren am 5. (17.) Juni 1882 in Oranienbaum (seit 1948 Lomonossow) bei St. Petersburg / Russland; gestorben am 6. April 1971 in New York / USA. »Dedicated to the New York Philharmonic Symphony Society«: Gewidmet der Trägergesellschaft der New Yorker Philharmoniker, die Strawinskys Symphonie zur Uraufführung angenommen hatte. URAUFFÜHRUNG Am 24. Januar 1946 in New York in der Carnegie Hall (New York Philharmonic Orchestra unter Leitung von Igor Strawinsky). Igor Strawinsky: »Symphonie in drei Sätzen« 25 Igor Strawinsky (1946) Igor Strawinsky: »Symphonie in drei Sätzen« 26 KINEMATOGRAPHISCHE MUSIK »Meine Freiheit besteht darin, mich in jenem engen Rahmen zu bewegen, den ich mir selbst für jedes meiner Vorhaben gezogen habe. Je mehr Zwang man sich auferlegt, umso mehr befreit man sich von den Ketten, die den Geist fesseln.« Igor Strawinsky verstand das Komponieren zeitlebens als das Lösen innermusikalischer Probleme. Die Gefühlsästhetik des 19. Jahrhunderts lehnte er ab: »Nur die Musik vermag die musikalischen Probleme zu lösen. Keine literarische noch visuelle Hilfe kann da von Interesse sein. Das Spiel der musikalischen Elemente ist das Wesentliche.« Und dennoch blieb auch Strawinsky von den Zeitläuften nicht unbeeinflusst. Das wird nirgends deutlicher als in seiner »Symphonie in drei Sätzen«, dem wahrscheinlich programmatischsten Instrumentalwerk, das er je geschrieben hat. Die Komposition entstand in den Jahren des Zweiten Weltkriegs. Und im Unterschied zu den meisten seiner Werke hat Strawinsky sich hier ausführlich zu den außermusikalischen Inspirationsquellen geäußert. Als »meine Kriegssymphonie« hat er das Stück einmal bezeichnet: »Jede Episode dieser Symphonie ist in meiner Vorstellung mit einem spezifisch kinematographischen Eindruck des Krieges verbunden.« »ABSTOSSENDE BILDER« Strawinsky hatte für dieses Werk zunächst einen konzertierenden Klavierpart vorgesehen. In dem 1942 begonnenen 1. Satz tritt die Klavierstimme noch stark hervor; sie ist allerdings nicht sonderlich virtuos gehalten, sondern intensiviert zumeist den durch die Schlaginstrumente betonten Rhythmus. Der Satz wurde durch einen Do- kumentarfilm über die »Politik der verbrannten Erde« in China angeregt. So hat Strawinsky selbst hervorgehoben, der Mittelteil sei konzipiert als »eine Reihe instrumentaler Unterhaltungen, um eine kinematographische Szene zu begleiten, die zeigt, wie die Chinesen auf den Feldern arbeiten und graben.« Kompositorisch verwendet Strawinsky hier musikalische Gesten, die für seine neoklassizistische Schaffensphase typisch sind: die extreme Reihung kontrastierender Elemente, die gleichsam hypnotische Wiederholung kurzer melodischer Fragmente, der große rhythmische Erfindungsreichtum mit stets wechselnden Akzentsetzungen und ein rascher Wechsel motivischer Ebenen, der an Schnitttechniken des Films erinnert. 1943 hatte Franz Werfel den Komponisten gebeten, die Musik für die Verfilmung seines Romans »Das Lied von Bernadette« zu schreiben. Obwohl es zu dem Auftrag letztlich doch nicht kam, komponierte Strawinsky die Musik zur Schlüsselszene des Ro­ mans, in der Bernadettes Vision von der Erscheinung der heiligen Jungfrau Maria behandelt wird. Später verwandelte er diese Musik zum Mittelsatz seiner »Symphony in Three Movements«: In dem elegischen Andante steht statt des Klaviers die Harfe im Zentrum des Geschehens, wobei sie vornehmlich mit Solostreichern und Holzbläsern kommuniziert. Im letzten, erst 1945 entstandenen Teil der Symphonie, konzertieren dann beide In­ strumente. »Der dritte Satz«, so der Komponist, »enthält eigentlich die Entstehung eines Kriegskomplotts. Er ist meine musikalische Reaktion auf die Wochenschauen und Dokumentarfilme mit im Stechschritt marschierenden Soldaten. Der gleichmäßige Marschtakt, die Instrumentierung für Igor Strawinsky: »Symphonie in drei Sätzen« 27 Blechbläser, das groteske Crescendo in der Tubastimme – all das steht in einem Bezug zu diesen abstoßenden Bildern.« KONZERT ODER SYMPHONIE ? Igor Strawinskys »Symphonie in drei Sätzen« steht weniger in der symphonischen Tradition des 19. Jahrhunderts, sondern zeigt vielmehr eine gewisse Nähe zum barocken »Concerto«. Denn nicht die thematischmotivische Arbeit steht hier im Vordergrund, sondern die Balance zwischen kon­ trastierenden Episoden. Auch was die Großform der Symphonie angeht, so liegt Strawinsky die evolutionäre Dialektik, wie sie für das 19. Jahrhundert charakteristisch war, eher fern. Bei seiner »Symphonie in drei Sätzen« handelt es sich also primär um eine Kompilation von Einzelsätzen, die sich nur schwer aufeinander beziehen lassen. Trotz der programmatischen Bezüge hat Igor Strawinsky auch bei diesem Werk da­ rauf beharrt, dass »Musik nichts ausdrückt«: »Komponisten arbeiten mit Noten – das ist alles. Es ist nicht ihre Aufgabe herauszufinden, wie und in welcher Form sich das Weltgeschehen auf ihre Musik auswirkt.« Igor Strawinsky: »Symphonie in drei Sätzen« 28 Barbara Hannigan DIRIGENTIN UND SOPRAN 2011 debütierte Barbara Hannigan als Dirigentin am Pariser Théâtre du Châtelet mit Strawinskys »Renard« und stand seitdem u. a. am Pult des WDR Sinfonieorchesters Köln, der Accademia Nazionale di Santa Cecilia und des Mahler Chamber Orchestra. Ihr Dirigierdebüt am Amsterdamer Concertgebouw wurde als bestes klassisches Konzert 2014 mit dem Ovatie-Preis ausgezeichnet. Die kanadische Künstlerin gastiert als Sängerin regelmäßig bei den Berliner Philharmonikern sowie bei zahlreichen anderen führenden Orchestern weltweit. Dabei arbeitet sie mit Dirigenten und Regisseuren wie Simon Rattle, Katie Mitchell, Andris Nelsons, Vladimir Jurowski, Sasha Waltz, Kirill Petrenko, Krszysztof Warlikowski, Alan Gilbert, Andreas Kriegenburg, Antonio Pappano und Esa-Pekka Salonen. Als geschätzte Interpretin zeitgenössischer Musik wirkte sie in über 80 Uraufführungen mit. Intensiv arbeitete sie mit zeitgenössischen Komponisten wie Ligeti, Boulez, Dutilleux, Barry, Sciarrino, Benjamin und Abrahamsen zusammen. Zu ihren Erfolgen als Sängerin zählen ihr Debüt als Bergs »Lulu« am La Monnaie in Brüssel, »La Voix Humaine« an der Pariser Oper, Marie in Zimmermanns »Die Soldaten« an der Bayerischen Staatsoper, wofür sie 2015 den Theaterpreis DER FAUST erhielt, Donna Anna in »Don Giovanni« wiederum am La Monnaie, Agnes in Benjamins »Written on Skin« (in Aix-en-Provenve, am Royal Opera House Covent Garden, an der Pariser Opéra Comique und am Lincoln Center in New York) und vor kurzem die Titelrolle in Debussys »Pelléas et Mélisande« beim Festival in Aix-en-Provence. Das Magazin Opernwelt kürte Barbara Hannigan für ihre Auftritte in der Saison 2012/13 zur Sängerin des Jahres. Mehrfach preisgekrönt wurde die 2013 bei der Deutschen Grammophon entstandene Aufnahme von Dutilleux' »Correspondances« mit Esa-Pekka Salonen und dem Orchestre de Radio France. Die Künstlerin 29 Max Reger und die Münchner Philharmoniker GABRIELE E. MEYER VORSPIEL Noch vor seinem ersten Auftritt als Dirigent bei den Münchner Philharmonikern am 15. Dezember 1905 (damals noch Kaim- bzw. Konzertvereins-Orchester) hatte sich Max Reger schon einen Namen als Komponist von Orgelwerken, Liedern und Kammermusik gemacht. In einem Brief vom 5. November 1900 bittet der selbstbewusste Komponist den mit ihm befreundeten Sänger Joseph Loritz, sich bei Franz Kaim für eine Dirigentenstelle einzusetzen: »Wäre es für mich nicht möglich, beim Kaimorchester als – sollte es sein – letzter Dirigent unterzukommen ? Ich bin nun zwei Jahre hier [in Weiden] und der allzulange Aufenthalt in der ›Wüste‹ taugt nichts !« Kaim aber zeigte sich an einem Musiker ohne einschlägige Erfahrung verständlicherweise nicht interessiert. Nach der Übersiedlung in die Haupt- und Residenzstadt Anfang September 1901 sah sich Reger zunächst heftiger Ablehnung seitens der »Neudeutschen Schule« um Ludwig Thuille, Rudolph Louis, Max Schillings u. a. ausgesetzt. Doch gelang es ihm mit großer Beharrlichkeit, seine Musik als inzwischen anerkannter Liedbegleiter und Kammermusikpartner auch auf diesem Wege in München durchzusetzen, obwohl die öffentliche Meinung über den Komponisten weiterhin geteilt blieb. Gleichwohl schwärmten Konzertbesucher wie Kritiker von Regers hochsensiblem und einfühlsamem Klavierspiel, mit dem er eigene und fremde Werke in einer »schlechthin vollendeten Weise« gestaltete. Zu Regers bevorzugten Mitstreitern gehörten neben dem Bariton Loritz die Altistin Anna Erler-Schnaudt, der Geiger Henri Marteau, der Pianist August Schmid-­ Lindner und das Hösl-Quartett. Auch wenn in den Annalen der Philharmoniker nur zwei Auftritte Regers verzeichnet sind, so waren seine Werke ab 1909 bis zum Tod des Komponisten am 11. Mai 1916 sehr oft zu hören. REGERS DEBÜT ALS DIRIGENT 1905 bestimmte der »Porges’sche Chorverein« Reger zum Nachfolger des im Februar des Jahres verstorbenen bisherigen Leiters Max Erdmannsdörfer. Auf dem Programm des Konzerts vom 15. Dezember 1905, das »in Verbindung mit dem Kaim-Orchester« im Odeonssaal stattfand, standen Chor- und Max Reger zum 100. Todestag 30 Orchesterwerke von Franz Liszt und Hugo Wolf. Regers dirigentische Leistung sah sich, man möchte fast sagen, zwangsläufig harscher Kritik vor allem von Seiten seines alten Widersachers Rudolph Louis ausgesetzt, der auch für die »Münchner Neuesten Nachrichten« tätig war. Dieser leitete seine Besprechung mit der Binsenweisheit ein, dass man ein Musiker ersten Ranges sein kann, ohne zum Dirigenten besonders befähigt zu sein, demzufolge bei einem ersten Versuch auf einem »bislang fremden Gebiete der ausübenden Tonkunst« eine vollkommene Leistung gar nicht erwartet werden könne. »Alles, das Eckige, Ungelenke und Ungeschickte der Bewegungen, die peinliche, von vornherein jede Freiheit in der Direktionsfüh­rung unmöglich machende Abhängigkeit von der Partitur, der Mangel an jeglichen An­zeichen für einen wahrhaft belebenden und an­feuernden Einfluß auf die Ausführenden, all’ das beweist doch wohl, daß Reger, dem sonst so phänomenal begabten Musiker, das angeborene Dirigententalent so gut wie gänzlich mangelt. Das offen auszusprechen, halte ich umsomehr für Pflicht, als es schade wäre, wenn eine solche Bega­ bung, der als Komponist, als Klavierspieler, als Lehrer die weitesten und fruchtbarsten Betätigungsgebiete offen stehen, ihre kostbare Zeit auf Bestrebungen verschwenden würde, die schwerlich zu einem nachhaltigen Erfolge führen können.« Man kann sich Regers Zorn auf seinen Intimfeind Louis trotz dessen ausdrücklicher Anerkennung für die sorgfältige Einstudierung der Chöre lebhaft vorstellen. Aber auch die anderen Stimmen beurteilten das Debüt eher skeptisch: »Das geborene Dirigiertalent, das sich als solches gleich beim ersten Erscheinen am Pulte unzweifelhaft kundgibt, ist Reger jedenfalls nicht.« ZWISCHENSPIEL Etwa zu derselben Zeit begann Reger vermehrt für große Besetzungen zu schreiben. Fiel der erste Versuch, die »Sinfonietta« bei der Münchner Erstaufführung durch das Kgl. Hofopernorchester unter der Leitung von Felix Mottl noch durch – worauf sich Regers Schüler an Rudolph Louis mit einer nächt­ lichen Katzenmusik rächten, auf die der Kritiker mit »einem öffentlichen Dank an jene Herren« reagierte, »welche ihm in so liebenswürdiger Weise Bruchstücke aus dem neues­ ten Werk ihres Meisters« nahegebracht hätten – , so wuchs das Interesse an den Werken Regers doch stetig. In Ferdinand Löwes Chef­ dirigentenzeit wurden gleich vier symphonische Werke erstmals vorgestellt: »Symphonischer Prolog zu einer Tragödie« op. 108 (22. Nov. 1909), »Eine Lustspiel­ouvertüre« op. 120 (4. April 1911), das »Konzert im alten Stil« op. 123 (18. Dez. 1912) und, am 29. Dezember 1913, »Eine Ballett-Suite« op. 130. Außerdem erklangen, ebenfalls als Münchner Erstaufführungen, das Violinkonzert op. 101 unter der Leitung von Ossip Gabrilowitsch mit Alexander (eigentlich: Aleksandr Ljwowitsch) Schmuller als Solisten (23. März 1912) und »Eine romantische Suite« nach Eichendorff op. 125, die der Dirigent Franz von Hoesslin aus der Taufe hob (25. Okt. 1912). REGERS ZWEITER AUFTRITT Ende 1907 nahm »der wilde Oberpfälzer« – er hatte von den Münchner Querelen um seine Person nun endgültig genug – die Berufung zum Konservatoriumslehrer und Universitätsmusikdirektor in Leipzig an. Die nachfolgenden Jahre seines Engagements als Dirigent der Meininger Hofkapelle von 1911 bis 1914 ließen ihn, wie nicht nur sein Schüler Alexander Berrsche feststellte, zu Max Reger zum 100. Todestag 31 Max Reger zum 100. Todestag 32 einem »Orchesterleiter ersten Ranges« sowohl in künstlerischer als auch in organisatorischer Hinsicht reifen. Regers zweiter und letzter Auftritt als Dirigent bei den Münchner Philharmonikern fiel allerdings in eine Zeit, in der die Welt schon aus den Fugen geraten war. Doch trotz kriegsbedingter Schwierigkeiten konnte der Konzertbetrieb in der Spielzeit 1914/15 noch in vollem Umfang aufrechterhalten werden. Auf dem Programm des von »Generalmusikdirektor Max Reger« geleiteten 8. Abonnementskonzerts am 1. Februar 1915 standen, neben Mozarts »Haffner-Symphonie«, »Eine vaterländische Ouvertüre« op. 140, »gewidmet dem deutschen Heere« und, ebenfalls als Münchner Erstaufführung, die 1914 entstandenen »Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart« op. 132. Vor allem dieses Werk wurde mit großem Beifall bedacht. Die »Münchner Neuesten Nachrichten« rühmten den »Reichtum an Polyphonie, wie er nur dem kontrapunktischen Genie Regers zu Gebote steht. Daß dieses Werk trotz der außerordentlich kunstvollen thematischen Arbeit auch prächtig klingt, beweist vor allem die schöne achte Variation. Es versteht sich bei Reger von selbst, daß die über ein reizvolles achttaktiges Thema gehende Fuge glänzend gebaut ist.« Fünf eigene Lieder, mit Reger am Klavier, und drei orchestrierte Brahms-­Lieder, gesungen von Anna Erler-Schnaut, rundeten das Programm ab. Der Komponist Max Reger wurde ebenso gefeiert wie der Dirigent und Liedbegleiter. Selbst der damals amtierende Oberbürgermeister der Stadt München, Wilhelm von Borscht, sprach Reger seinen aufrichtigsten Dank aus: »Die grösste Anerkennung für Sie liegt in dem Erfolg, den Ihr Auftreten bei uns zeigte: der Besuch unserer Abonnementskonzerte war mit Ausbruch des Krieges noch nie so stark, wie bei Ihrem Konzert, die Begeisterung des Publikums für Ihre bewundernswerten Leistungen war grösser und herzlicher denn je.« NACHSPIEL Die im Brief des Oberbürgermeisters ausgesprochene Erwartung, »Euer Hochwohlgeboren auch noch bei anderen Gelegenheiten in der Tonhalle begrüssen zu dürfen«, erfüllte sich nicht mehr. Max Reger starb mit nur 43 Jahren am 11. Mai 1916. Doch sein gesamtes Orchesterwerk bildete bis in die 40er Jahre einen festen Bestandteil innerhalb der philharmonischen Programm­ gestaltung, wobei es nach Regers Tod noch zu weiteren Münchner Erstaufführungen kam. So stellte Komponisten-Kollege Hans Pfitzner die Orchesterfassung der 1904 ursprünglich für zwei Klaviere zu vier Händen komponierten »Variationen und Fuge über ein Thema von Beet­hoven« op. 86 vor, der »Gesang der Verklärten« op. 71 erklang in einer Bearbeitung von Karl Hermann Pillney, die von Florizel von Reuter zu Ende ge­ führte »Symphonische Rhapsodie für Violine und Orchester« op. 147 erlebte 1932 ihre Uraufführung, der erste Satz des unvollendet gebliebenen lateinischen »Requiems« op. 145a seine philharmonische Erstaufführung. Nach 1945 aber standen zunächst ganz andere Komponisten im Vordergrund – Reger hatte ja bereits zu seiner Zeit das Schicksal ereilt, mit seinem Schaffen zwischen alle Stühle geraten zu sein. Dennoch hatte er innerhalb der zwischen Schönberg, Strawinsky und der »Münchner Schule« angesiedelten musikalischen Ex­ trembereiche einen ganz eigenen Weg gefunden. Regers unruhig oszillierende Harmonik und seine meisterliche Beherrschung der Polyphonie, auch seine bisweilen »klassizistisch« anmutende Einfachheit lohnen eine Wiederbegegnung allemal. Max Reger zum 100. Todestag 33 Sonntag 29_05_2016 11 Uhr 7. KAMMERKONZERT Münchner Künstlerhaus am Lenbachplatz Mittwoch 01_06_2016 10 Uhr ÖGP Mittwoch 01_06_2016 20 Uhr a Donnerstag 02_06_2016 20 Uhr b »ITALIENISCHE FEINKOST« LUIGI BOCCHERINI Quintett für Gitarre und Streichquartett Nr. 4 D-Dur G 448 »Fandango-Quintett« LUIGI CHERUBINI Streichquartett Nr. 1 Es-Dur MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO Quintett für Gitarre und Streichquartett op. 143 WOLFRAM LOHSCHÜTZ Violine FLORENTINE LENZ Violine BURKHARD SIGL Viola JOACHIM WOHLGEMUTH Violoncello MARTIN MANZ Gitarre ALFREDO CASELLA »Elegia eroica« für großes Orchester BÉLA BARTÓK Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY Symphonie Nr. 4 A-Dur op. 90 »Italienische« GIANANDREA NOSEDA Dirigent FRANCESCO PIEMONTESI Klavier Freitag 10_06_2016 20 Uhr c Samstag 11_06_2016 19 Uhr d Sonntag 12_06_2016 19 Uhr h4 ANTON WEBERN »Langsamer Satz« für Streichquartett (1905), Bearbeitung für Streichorchester von Gerard Schwarz ALBAN BERG »Sieben frühe Lieder« ANTON BRUCKNER Symphonie Nr. 6 A-Dur (Originalfassung 1881) PAAVO JÄRVI Dirigent OLGA PERETYATKO Sopran Vorschau 34 Die Münchner Philharmoniker 1. VIOLINEN Sreten Krstič, Konzertmeister Lorenz Nasturica-Herschcowici, Konzertmeister Julian Shevlin, Konzertmeister Odette Couch, stv. Konzertmeisterin Lucja Madziar, stv. Konzertmeisterin Claudia Sutil Philip Middleman Nenad Daleore Peter Becher Regina Matthes Wolfram Lohschütz Martin Manz Céline Vaudé Yusi Chen Iason Keramidis Florentine Lenz 2. VIOLINEN Simon Fordham, Stimmführer Alexander Möck, Stimmführer IIona Cudek, stv. Stimmführerin Matthias Löhlein, Vorspieler Katharina Reichstaller Nils Schad Clara Bergius-Bühl Esther Merz Katharina Triendl Ana Vladanovic-Lebedinski Bernhard Metz Namiko Fuse Qi Zhou Clément Courtin Traudel Reich BRATSCHEN Jano Lisboa, Solo Burkhard Sigl, stv. Solo Max Spenger Herbert Stoiber Wolfgang Stingl Gunter Pretzel Wolfgang Berg Beate Springorum Konstantin Sellheim Julio López Valentin Eichler VIOLONCELLI Michael Hell, Konzertmeister Floris Mijnders, Solo Stephan Haack, stv. Solo Thomas Ruge, stv. Solo Herbert Heim Veit Wenk-Wolff Sissy Schmidhuber Elke Funk-Hoever Manuel von der Nahmer Isolde Hayer Sven Faulian David Hausdorf Joachim Wohlgemuth Das Orchester 35 KONTRABÄSSE Sławomir Grenda, Solo Fora Baltacigil, Solo Alexander Preuß, stv. Solo Holger Herrmann Stepan Kratochvil Shengni Guo Emilio Yepes Martinez Ulrich Zeller Hubert Pilstl Mia Aselmeyer TROMPETEN Guido Segers, Solo Bernhard Peschl, stv. Solo Franz Unterrainer Markus Rainer Florian Klingler FLÖTEN POSAUNEN Michael Martin Kofler, Solo Herman van Kogelenberg, Solo Burkhard Jäckle, stv. Solo Martin Belič Gabriele Krötz, Piccoloflöte Dany Bonvin, Solo David Rejano Cantero, Solo Matthias Fischer, stv. Solo Quirin Willert Benjamin Appel, Bassposaune OBOEN PAUKEN Ulrich Becker, Solo Marie-Luise Modersohn, Solo Lisa Outred Bernhard Berwanger Kai Rapsch, Englischhorn Stefan Gagelmann, Solo Guido Rückel, Solo Walter Schwarz, stv. Solo KLARINETTEN Alexandra Gruber, Solo László Kuti, Solo Annette Maucher, stv. Solo Matthias Ambrosius Albert Osterhammer, Bassklarinette FAGOTTE Lyndon Watts, Solo Jürgen Popp Johannes Hofbauer Jörg Urbach, Kontrafagott HÖRNER Jörg Brückner, Solo Matias Piñeira, Solo Ulrich Haider, stv. Solo Maria Teiwes, stv. Solo Robert Ross Alois Schlemer SCHLAGZEUG Sebastian Förschl, 1. Schlagzeuger Jörg Hannabach HARFE Teresa Zimmermann, Solo CHEFDIRIGENT Valery Gergiev EHRENDIRIGENT Zubin Mehta INTENDANT Paul Müller ORCHESTERVORSTAND Stephan Haack Matthias Ambrosius Konstantin Sellheim Das Orchester 36 IMPRESSUM TEXTNACHWEISE Herausgeber: Direktion der Münchner Philharmoniker Paul Müller, Intendant Kellerstraße 4 81667 München Martin Demmler, Susanne Stähr, Michael Kube, Christian Kipper und Gabriele E. Meyer schrieben ihre Texte als Originalbeiträge für die Programmhefte der Münchner Philharmoniker. Stephan Kohler verfasste die lexikalischen Werkangaben und Kurzkommentare zu den aufgeführten Werken. Künstlerbiographie: nach Agenturvorlage. Alle Rechte bei den Autorinnen und Autoren; jeder Nachdruck ist seitens der Urheber genehmigungs- und kostenpflichtig. Lektorat: Christine Möller Corporate Design: HEYE GmbH München Graphik: dm druckmedien gmbh München Druck: Gebr. Geiselberger GmbH Martin-Moser-Straße 23 84503 Altötting BILDNACHWEISE Abbildungen zu György Ligeti: Ulrich Dibelius, György Ligeti – Eine Monographie in Essays, Mainz 1994. Abbildungen zu Alban Berg: Rosemary Hilmar (Red.), Alban Berg 1885 – 1935, Katalog zur Ausstellung der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien 1985; Erich Alban Berg, Alban Berg – Leben und Werk in Daten und Bildern, Frankfurt a. M. 1976. Abbildung zu Gabriel Fauré: Robert Orledge, Gabriel Fauré, London 1979. Abbildung zu Igor Strawinsky: Robert Craft, A Stravinsky Scrapbook 1940–1971, Impressum London 1983. Abbildung »Max Reger in München«: Musikabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek, München. Künstlerphotographie: Elmer de Haas (Hannigan). TITELGESTALTUNG »›Sie ward geschaffen Unheil anzustiften, zu locken, zu verführen, zu vergiften…‹ Lulu ist Opfer und Täter zugleich. Eine Femme Fatale, die mit ihren Reizen die Männerwelt verführt und sich und ihr Umfeld ins Verderben treibt. In der abstrakten, dreidimensionalen Visualisierung des Stücks ist Lulu Zentrum des Geschehens – symbolisiert durch das rote Logoelement, das sowohl als Zeichen der Gefahr als auch als Objekt der Begierde und Liebe zu verstehen ist. Lulu zieht alle Blicke und Gefahren ihrer dunklen Umwelt, welche ihr schlussendlich zum tödlichen Verhängnis werden, auf sich.« (Amadeus Weineck, Junior Art Director – Heye GmbH, 2015) Gedruckt auf holzfreiem und FSC-Mix zertifiziertem Papier der Sorte LuxoArt Samt In freundschaftlicher Zusammenarbeit mit VALERY GERGIEVS DAS FESTIVAL DER MÜNCHNER PHILHARMONIKER — PROKOFJEW-MOZARTMARATHON GASTEIG Freitag 11_11_2016 ERÖFFNUNGSKONZERT VALERY GERGIEV Samstag 12_11_2016 PROKOFJEW–MARATHON ALLE KLAVIERSONATEN PETER UND DER WOLF TANZKONZERTE Sonntag 13_11_2016 PROKOFJEW SYMPHONIEN MOZART VIOLINKONZERTE KARTEN AB JUNI 2016 MPHIL.DE 3 FÜ MU TA R SI GE AL K LE ’15 ’16 DAS ORCHESTER DER STADT