Downloadmaterialien - Psychiatrie Verlag

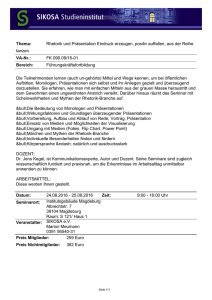

Werbung