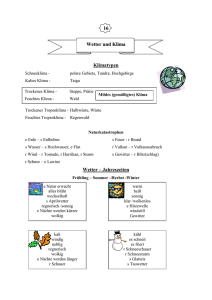

Klima im Wandel – eine disziplinüberschreitende

Werbung