Leishmaniose – ein Steckbrief

Werbung

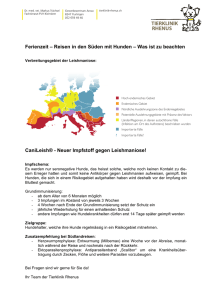

SGAIM Leishmaniose – ein Steckbrief Eine tropische Krankheit, die auch in Europa relevanter wird Anhand eines aktuellen Falles erinnerte Prof. Stefano Bassetti, Universitätsspital Basel, im Rahmen der Frühjahrstagung der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) an die Leishmaniose. Welche Symptome und vor allem anamnestische Faktoren sollten zu einer diesbezüglichen Abklärung führen – und welche diagnostischen Mittel stehen zur Verfügung? Von asymptomatisch bis Kala-Azar Die Leishmaniose ist eine durch weibliche Sandmücken übertragene Krankheit mit den parasitären Protozoen Leishmania spp. als Erreger. Ihr Zyklus kann sowohl zoonotisch (nur unter Tieren) als auch anthroponotisch (mit Menschen als Reservoir) sein. Ihre klinischen Manifestationen hängen von zwei Faktoren ab: Die Leishmanienspezies ist dabei ebenso von Bedeutung wie die zellvermittelte Immunität des Patienten. Die Bandbreite geht dabei von einer asymptomatischen Infektion über eine kutane oder mukokutane Infektion bis zur viszeralen Leishmaniose, auch bekannt als KalaAzar, am anderen Ende des Spektrums. Bei der viszeralen Leishmaniose beträgt die Inkubationszeit normalerweise zwei bis sechs Monate, kann in Extremfällen aber auch zwischen lediglich zehn Tagen und einem ganzen Jahr variieren. Typische Symptome dieser Form sind Fieber, Gewichtsverlust und eine Panzytopenie mit Abnahme der Zellzahlen in allen drei Zellreihen der Blutbildung sowie eine gleichzeitige Hepatosplenomgalie. Das kann zu Multiorganversagen, Blutungen, Infektionen und «Wasting» und, ohne Behandlung, auch zum Tod führen. Betroffen sind überwiegend Kinder, und mehr als 90 Prozent der Erkrankten kommen aus einem der fünf Länder: Indien, Bangladesch, Sudan, Äthiopien oder Brasilien. Bei der kutanen Leishmaniose manifestiert sich die Krankheit zuerst in den Gefässen, geht dann in Knoten über und wird letzten Endes zu nicht heilenden, chronischen Ulzerationen. Diese können über Monate oder gar Jahre bestehen bleiben, ausserdem auch disseminieren und zu entstellenden Narben führen. Diese Form der ÜBERTRAGUNG DER LEISHMANIOSE Weibliche Sandmücken übertragen die Leishmanien als Promastigoten, diese befallen die Makrophagen, phagozytieren die Zellen und verwandeln sich dann in Amastigoten. Der Zyklus setzt sich bei erneutem Stich durch eine Sandmücke fort (siehe Abbildung 1). 93 verschiedene Spezies von Sandmücken als Überträger der Leishmaniose sind bekannt, bei uns kommt nur die nachtaktive Gattung Phlebotomus vor, welche sich durch zum Abdomen angewinkelte Flügel von normalen Mücken unterscheiden lässt (siehe Abbildung 2). Von den 20 verschiedenen Leishmanienspezies sind in Europa zwei endemisch beheimatet. Leishmania infantum ist im Mittelmeerraum zu Hause, kann sowohl viszerale als auch kutane Leishmaniose übertragen und hat einen zoonotischen Zyklus mit Hunden als wichtigem Reservoir, was für die Veterinärmedizin von grosser Bedeutung ist. Leishmania tropica verursacht anthroponotische kutane Leishmaniose und kommt vor allem in Griechenland und benachbarten Ländern vor. Bild: CDC/Wikimedia Commons Zwar sind die Hauptverbreitungsgebiete der Leishmaniose vor allem Südostasien, Ostafrika, Mittel- und Südamerika, mittlerweile ist die Krankheit aber auch in vielen mediterranen Ländern endemisch. Zudem gibt es in der Literatur Hinweise darauf, dass sie sich nach Norden ausbreitet. Der Überträger, die Sandmücke Phlebotomus perniciosus, ist bereits in der Schweiz und in Deutschland vorhanden, ebenso sind Reservoire für die Krankheit gegeben: Viele Reisende nehmen ihre Hunde mit, die sich dann im Mittelmeerraum exponieren, und umgekehrt werden viele Hunde aus dem Mittelmeerraum importiert. Von 183 an Leishmaniose erkrankten Hunden, die in Grossbritannien untersucht wurden (wo die Krankheit nicht endemisch vorkommt), kam mehr als die Hälfte aus Spanien und der Rest aus weiteren Risikogebieten in Südeuropa. Auch wegen der grossen Zahl an Flüchtlingen, die über den Mittelmeerraum nach Zentraleuropa kommt, sollte man bei uns mit vermehrten Leishmaniosefällen rechnen und bei entsprechenden Symptomen daran denken, erinnerte Bassetti. Abbildung 1 CongressSelection Hausarztmedizin • September 2016 • 11 SGAIM Bild: Acarologiste/ Wikimedia Commons Krankheit kommt vor allem im Mittelmeerraum, in Südamerika und Westasien vor. 75 Prozent aller Fälle finden sich in drei Ländern: Brasilien, Syrien und Afghanistan. Methoden der Diagnose Abbildung 2: Phlebotomus Die Serologien haben eine hohe Sensitivität, aber eine niedrige Spezifität, besonders bei Patienten in oder aus Endemiegebieten, so der Experte. Verantwortlich dafür sei unter anderem, dass auch asymptomatische Patienten diagnostiziert werden, Kreuzreaktionen mit Malaria auftreten können und dass ehemalig Erkrankte für Jahre nach der Behandlung noch positiv blieben. Zum Nachweis einer viszeralen Leishmaniose ist die Knochenmarkaspiration die Methode der Wahl. Mittels Mikroskopie wird die amastigote Form der Protozoen im Menschen gesucht. In reicheren Ländern wird dazu die PCR verwendet. Je erfahrener der Untersucher ist und je mehr Zeit er für seine Untersuchung hat, desto höher ist die Sensitivität der Mikroskopie der Knochenmarkausstriche. Die grösste Sensitivität hat die Milzaspiration (96%), allerdings birgt diese das Risiko von fatalen Blutungen. Bei der kutanen Leishmaniose wird eine Hautbiopsie gemacht, bei der ebenfalls mittels PCR oder Mikroskopie Leishmanien gesucht werden. Zur Therapie wird bei uns am häufigsten liposomales Amphotericin B eingesetzt, so Bassetti abschliessend. Jakob Mücke Quelle: «Interactive Clinical Pearl», Vortrag von Stefano Bassetti im Rahmen der 1. Frühjahrsversammlung der SGAIM am 27. Mai 2016 in Basel. KONGRESSNOTIZEN Mehr adäquat behandelte Hypertoniker bei Berücksichtigung der Risikokonstellation Verschiedene frühere Studien legen nahe, dass bis zu 60 Prozent der Patientinnen und Patienten mit Hypertonie (BD ≥ 140/90 mmHg) keine adäquate medikamentöse Therapie erhalten, also in eine Lücke zwischen wissenschaftlicher Evidenz und tatsächlicher Betreuung geraten. Die derzeit gültigen Guidelines der European Society of Cardiology (ESC) halten zwar auch an der Schwelle von 140/90 mmHg fest, raten aber auch zur Berücksichtigung weiterer kardiovaskulärer Risikofaktoren, das heisst des individuellen Risikoprofils. Ausgehend von der Hypothese, dass die Berücksichtigung der individuellen Risikokonstellation die Zahl der Patienten in der Grundversorgung reduzieren würde, die eine ungenügende Therapie erhalten, untersuchten Stefan Zechmann und Mitautoren vom Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich in einer Querschnittstudie die elektronischen Patientendossiers von Schweizer Patienten in der Grundversorgung. Sie identifizierten 22 434 Patienten mit Hypertonie im mittleren Alter von 66,4 ± 15,6 Jahren. Diese hatten durchschnittlich 3,3 chronische Begleiterkrankungen, nahmen durchschnittlich 1,1 Antihypertensiva sowie 5,9 andere Arten von Medikamenten ein. Unter alleiniger Berücksichtigung der BD-Schwelle von 140/90 mmHg qualifizierten 72,7 Prozent aller Individuen für eine antihypertensive Therapie, hingegen nur 44,6 Prozent nach Adjustierung für PREISWÜRDIG Auch an der diesjährigen SGAIM-Tagung wurden wieder etliche Preise verliehen, unter anderem der wissenschaftliche SGAIM-Preis für die beste Originalarbeit an Manuel Blum und seine Arbeitsgruppe für ihre Arbeit «Subclinical Thyroid Dysfunction and Fracture Risk». Die Preise für die besten freien Mitteilungen gingen an Alexandra Mathis (3. Preis für «Elevated HbA1c is associated with an increased mortality but not with recurrent venous thromboembolism – The «Sweetco-Study», a Switco 65+ subproject.»), Sabrina Natalie Jegerlehner (2. Preis für «Secular trends in thyroid cancer: indirect evidence of overdiagnosis and overtreatment?») sowie Nathalie Wenger (1. Preis für « Quantitative and objective assessment of resident’s workday organization: the Medical Day study») (von links nach rechts). Mü 12 • CongressSelection Hausarztmedizin • September 2016 kardiovaskuläre Risikofaktoren. Dies bedeutete, dass auf Basis BD-Schwelle 23,0 Prozent nicht adäquat behandelt worden wären, bei risikoadjustiertem Vorgehen hingegen nur 10,3 Prozent. Die von den Guidelines empfohlene Berücksichtigung der kardiovaskulären Risikofaktoren führt somit zu einer substanziellen Reduktion der Lücke zwischen Evidenz und Performance, weitere Reduktionen müsste auch die Berücksichtigung von Begleiterkrankungen bewirken, resümierte Zechmann. red. Quelle: Freie Mitteilung FM272. 1. Frühjahrsversammlung der SGAIM, 26. Mai 2016 in Basel.