Got Change?

Werbung

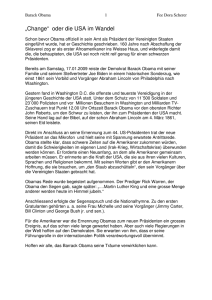

aus: Haas, Christoph M. /Jäger, Wolfgang (Hrsg.), 2012: What a President Can – Barack Obama und Reformpolitik im Systemkorsett der USA, Baden-Baden: Nomos, 193-206. Got Change? – Kontinuität und Wandel in den transatlantischen Beziehungen seit dem Amtsantritt von Präsident Obama Sebastian Enskat und Carlo Masala »Yes we can, but it is not gonna happen overnight«, so hört es sich an, wenn der vermeintlich mächtigste Mann der Welt sich selbst und seinen Wählern die Begrenztheit des eigenen Einflusses eingesteht und dabei auch noch den wichtigsten Slogan seines Wahlkampfes im Nachhinein relativieren muss. So geschehen bei einem Fernsehauftritt Barack Obamas im Herbst 2010, rund anderthalb Jahre nach seiner Vereidigung als 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Dass es sich dabei um einen Auftritt in der Satire-Nachrichtensendung The Daily Show with Jon Stewart des Senders Comedy Central handelte, muss in diesem Fall kein Grund sein, um an der Ernsthaftigkeit von Obamas Eingeständnis zu zweifeln.1 Dass auch die Handlungsmöglichkeiten eines amerikanischen Präsidenten außerordentlich begrenzt sind, ist weder eine neue noch eine besonders originelle Einsicht, auch wenn sie im Zuge immer stärker personalisierter Wahlkämpfe und ihrer zunehmend hysterischen Medienbegleitung bisweilen in den Hintergrund tritt (Filzmaier/Plasser 2001: 36, 137-155; Menand 2004). Wahlkampfgetöse und mediale Inszenierungen außen vor lassend, fragt dieser Beitrag, inwieweit der Wechsel von George W. Bush zu Barack Obama zu einem Wandel im transatlantischen Verhältnis geführt hat. Er fragt aber auch danach, in welchen Bereichen der transatlantischen Beziehungen Kontinuität vorherrscht, sei es, weil Obama seine Vorstellungen von Wandel in diesen Bereichen nicht durchsetzen konnte, oder auch, weil er sich in bestimmten Bereichen ganz bewusst für Kontinuität und gegen Wandel entschieden hat. Dass Politik grundsätzlich immer von beidem, Kontinuität und Wandel, geprägt ist, ist dabei weniger eine Erkenntnis dieses Beitrags als vielmehr eine seiner Grundannahmen. Um der Frage nach Kontinuität und Wandel in den transatlantischen Beziehungen unter Obama nachzugehen, werden im Folgenden zwei Fallbeispiele herangezogen. Die NATO-Politik der neuen Administration dient dabei als Beispiel für Kontinuität, das Ansehen Amerikas in Europa und Obamas Verhältnis zum alten Kontinent als besonders prägnantes Beispiel für Wandel. Bevor es jedoch 1 Der Auftritt ist unter <http://www.thedailyshow.com/watch/wed-october-272010/barack-obama-pt--1> als Video verfügbar (01.10.2011). 193 konkret wird, sollen einige allgemeinere Bemerkungen zur Bedeutung von Individuen in den (I)nternationalen Beziehungen2 den theoretischen Hintergrund des Beitrags beleuchten. 1. Das Individuum: Stiefkind der IB Während der politische Einfluss von Individuen in der breiten Öffentlichkeit gerne überschätzt wird, lässt sich von der Disziplin Internationale Beziehungen (IB) das Gegenteil behaupten. Hier wird die Bedeutung von Individuen notorisch vernachlässigt. Diese Vernachlässigung lässt sich bis hin zu den Gründungsvätern der Disziplin und den Anfängen der Theoriebildung im Fach zurückverfolgen. Zwar spielt bei Hans Morgenthau, dem Begründer des klassischen Realismus, »der Staatsmann« eine zentrale Rolle. Es sind aber weniger die charakteristischen Merkmale seiner individuellen Persönlichkeit, die für Morgenthau von Interesse sind, als vielmehr eine bestimmte Vorstellung davon, wie Staatsmänner »im Allgemeinen« handeln und wie sich in ihrem Handeln die immer gleichen Triebkräfte der menschlichen Natur Bahn brechen (vgl. Morgenthau 1948; Hellmann 2006: 115). Noch weiter in den Hintergrund rückt das Individuum allerdings bei Kenneth Waltz, dem Begründer des in der IB-Theorie lange Zeit dominierenden Neorealismus. Zwar identifiziert Waltz in seinem 1959 erschienenen Buch »Man, the State and War« drei Analyseebenen (images), anhand derer sich das Nachdenken über internationale Politik strukturieren lässt – darunter neben der inneren Verfasstheit von Staaten (second image) und der Struktur des internationalen Systems (third image) auch der Mensch und seine Natur (first image) – Vorrang vor dem Akteur genießt bei ihm aber eindeutig die Struktur (vgl. Waltz 1959: 238). Folgerichtig gründet sich auch Waltz’ eigene »Theory of International Politics« auf eben dieses dritte image, die Struktur des internationalen Systems (vgl. Waltz 1979). Während sich Waltz und all jene, die in seine Fußstapfen getreten sind, an der dritten Analyseebene abgearbeitet haben, konzentrierte sich die Kritik am Neorealismus lange Zeit vor allem auf die zweite Ebene, die innere Verfasstheit von Staaten, oder aber ebenfalls auf die dritte Ebene. So wird die Disziplin bis heute von Theorien dominiert, die sich z B. der Machtverteilung im internationalen System, dem Funktionieren internationaler Institutionen oder dem Zusammenhang zwischen Regimetyp und Außenverhal- 2 194 Wie inzwischen üblich folgen wir der Konvention, »Internationale« groß zu schreiben, wenn die wissenschaftliche Disziplin Internationale Beziehungen (IB) und nicht ihr Untersuchungsgegenstand gemeint ist. Sind sowohl die Disziplin als auch ihr Gegenstand gemeint, wird die Konstruktion »(I)nternationale Beziehungen« verwendet. ten widmen, während das Individuum weiterhin ein Nischendasein fristet (Byman/Pollack 2001: 111). Es soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass es für die Vernachlässigung von Individuen in den IB Gründe gibt, die sich nicht so ohne weiteres abtun lassen. Zu suchen sind diese Gründe unter anderem in einem spezifischen Wissenschafts- und Theorieverständnis, das in der Disziplin bis heute tonangebend ist. Demnach muss das wissenschaftliche Streben der IB auf empirische Verallgemeinerungen, ja Gesetzmäßigkeiten und das Bilden empirisch überprüfbarer Hypothesen ausgerichtet sein. Ansätze, die historische Kontingenz sowie den Handlungsspielraum und die Kreativität von Individuen in den Mittelpunkt rücken, sind mit einem solchen Wissenschaftsverständnis zumindest nicht ohne weiteres zu vereinbaren (Hellmann 2006: 113 ff.; Herborth 2010: 268-273; Mayer 2003: 54-70). Weil dies jedoch nicht der richtige Ort ist, um wissenschaftstheoretische Debatten zu führen, beschränken sich die folgenden Ausführungen darauf anzudeuten, wo sich ansetzen ließe, wollte man die Alltagserfahrung vom immer wieder maßgeblichen Einfluss individueller Akteure mit einer wissenschaftlichen, theoretisch reflektieren Vorgehensweise versöhnen. Dabei ist die Erkenntnis, dass die Wissenschaft in dieser Hinsicht Nachholbedarf hat, alles andere als neu. Schon 1975 bemerkte Henry Kissinger in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten: »As a professor, I tended to think of history as run by impersonal forces. But when you see it in practice, you see the difference personalities make« (zit. nach Isaacson 1992: 13). Eine Möglichkeit, um den Einfluss von Individuen in der internationalen Politik theoretisch zu reflektieren, findet sich in einem Beitrag von Daniel Byman und Kenneth Pollack aus dem Jahr 2001. Er trägt den Titel »Let Us Now Praise Great Men« und gipfelt in der Feststellung: »Explaining international relations while ignoring Hitler, Bismarck, Napoleon, and other monumental figures is like trying to understand art or music without Michaelangelo [sic!] or Mozart« (Byman/Pollack 2001: 145). Neben einigen historischen Beispielen, die zeigen sollen, dass Individuen in der Weltpolitik immer wieder den Unterschied gemacht haben, entwickeln Byman und Pollack in ihrem Beitrag eine Reihe von Hypothesen, die deutlich machen sollen, dass eine first image-Perspektive eben doch mit einem auf das Generieren empirisch überprüfbarer Hypothesen ausgerichteten Wissenschaftsverständnis vereinbar ist. So ließe sich beispielsweise überprüfen, unter welchen Bedingungen der Einfluss von politischen Entscheidungsträgern besonders groß ist (enabling factors), oder etwa die Hypothese testen, dass Staaten mit besonders risikobereiten Persönlichkeiten an der Spitze mit größerer Wahrscheinlichkeit Kriege verursachen (Byman/Pollack 2001: 127, 136, 140 ff.). Eine weitere, vom klassischen Wissenschafts- und Theorieverständnis der IB abweichende Möglichkeit, die Vernachlässigung des Individuums zu überwinden, bietet eine erkenntnis- und handlungstheoretische Perspek195 tive, »die sowohl dem einzelnen Menschen wie auch kollektiven Akteuren ein genuin kreatives Potenzial beimisst« (Hellmann 2006: 116). Eine solche vom US-amerikanischen Pragmatismus der vorletzten Jahrhundertwende inspirierte Perspektive findet in den IB inzwischen zunehmend Beachtung. Sie unterscheidet idealtypisch zwischen zwei Handlungssituationen: problematischen und Routinesituationen. Während Routinesituationen durch den Rückgriff auf ein internalisiertes Handlungsrepertoire gekennzeichnet sind, kann sich insbesondere in problematischen Situationen der kreative Einfluss von Individuen entfalten (Hellmann 2010: 148 ff.). Wenn im Folgenden die Frage nach Kontinuität und Wandel in den transatlantischen Beziehungen seit dem Amtsantritt von Präsident Obama im Mittelpunkt steht, dienen diese Ausführungen ausdrücklich nicht dazu, einen der beiden hier genannten theoretischen Ansätze zu überprüfen oder zu plausibilisieren. Der vorangegangene Exkurs sollte lediglich aufzeigen, dass Untersuchungen, die nach dem Einfluss von Individuen in der internationalen Politik fragen, nicht zwangsläufig theoretisch unreflektiert oder gar unwissenschaftlich sein müssen. 2. Kontinuität in den transatlantischen Beziehungen: die alte Dame NATO3 Im Folgenden wird die These vertreten, dass insbesondere die NATO-Politik der Obama-Administration Ausdruck von Kontinuität in den transatlantischen Beziehungen ist. Das ist insofern nicht ganz selbstverständlich, als »change« das zentrale Leitmotiv in Obamas Präsidentschaftskampagne war und die neue Administration in anderen Politikbereichen, etwa der nuklearen Abrüstung und dem Verhältnis zu Russland, durchaus versucht hat, sich von der Politik der Vorgängerregierung zu distanzieren und eigene Akzente zu setzen. Warum also nicht in der NATO-Politik? Zunächst einmal ließe sich darauf verweisen, dass die transatlantischen Beziehungen im Allgemeinen und die NATO-Politik im Besonderen traditionell eher von Kontinuität als von Wandel geprägt sind. Des Weiteren ließe sich anführen, dass sich an den strukturellen Rahmenbedingungen, unter denen die USAußenpolitik im Übergang von George W. Bush zu Barack Obama agiert, nichts Grundlegendes geändert hat. Und schließlich sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass Obama entscheidende Positionen in seiner Administration mit Personen besetzt hat, die maßgeblich für die Kontinuität seiner NATO-Politik verantwortlich sind. Diese Kontinuität zeichnete sich bereits im Wahlkampf ab. Obwohl die NATO hier insgesamt eine eher untergeordnete Rolle spielte, forder3 196 Ein ähnlicher Argumentationsgang findet sich bereits in Masala (2010). te Obamas außenpolitische Beraterin Susan Rice – in der Clinton-Administration bereits in verschiedenen Funktionen tätig und heute Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen – schon 2008: »The US has to put more resources and troops into Afghanistan, and NATO should do the same, while – to the greatest extent possible – lifting operational restrictions« (Rice 2008).4 Auch Obama selbst bekräftigte diese Forderung, als er insbesondere die Deutschen bei seiner viel umjubelten Berliner Rede im Juli 2008 zu mehr militärischem Engagement in Afghanistan aufrief (Obama 2008). Die Parallelen zur Vorgängerregierung sind hier unverkennbar. Schon George W. Bush hatte stets gefordert, dass sich die Europäer stärker in Afghanistan mit Kampftruppen engagieren müssten. Dass die NATO auch unter einem Präsidenten Obama nicht mehr allein im Zentrum des strategischen Interesses der Vereinigten Staaten stehen würde, machte dieser ebenfalls schon früh deutlich. So relativierte er die Bedeutung des Bündnisses für die amerikanische Außenpolitik, indem er in einer Rede vor dem Chicago Council on Global Affairs im April 2008 ankündigte: »As we strengthen NATO, we should also seek to build new alliances and relationships in other regions important to our interests in the 21st century« (Obama 2007a). Kurz nach seinem Amtsantritt, im Februar 2009, nutzte auch Vizepräsident Biden die Gelegenheit, die Vorstellungen der neuen Administration zur Zukunft der NATO auf der Münchner Sicherheitskonferenz darzulegen. Die Allianz, so Biden, müsse sich auf die neuen Gefährdungslagen im 21. Jahrhundert einstellen. Diese seien nicht mehr nur regionaler, sondern vor allem auch funktionaler Natur, etwa die Herausforderungen durch Cyber- oder Energiesicherheit (Biden 2009). Wie Josef Braml richtig schreibt, hätte Bidens Rede auch von der Vorgängerregierung formuliert sein können (Braml 2009: 17). Diese hatte schon seit 2004 in die gleiche Richtung argumentiert. Im Vorfeld des NATO-Gipfels von Straßburg und Kehl äußerte sich schließlich auch James Jones – unter George W. Bush noch Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) und zu diesem Zeitpunkt nationaler Sicherheitsberater von Präsident Obama – zur Zukunft der Allianz. Er forderte eine umfassende strukturelle Reform, die die NATO in die Lage versetzen solle, schneller und beweglicher auf zukünftige Herausforderungen zu reagieren (Zeit Online 2009). Zur Frage, wie eine solche Reform im Detail aussehen könnte, äußerte sich Jones an dieser Stelle nicht; seine eigenen Vorstellungen sind allerdings kein Geheimnis. Bereits 2004 hatte Jones, zusammen mit dem Supreme Allied Commander Transformation (SACT), Admiral Giambastiani, eine strategic vision verfasst, die unter anderem, wenn auch verklausuliert, die Abschaffung des Military Committee der NATO, des höchsten militärischen Beratungsgremiums für den Nord-Atlantik-Rat, forderte (Jones/Giambastiani 2004). 4 Die englischsprachige Version des Zitats findet sich unter <http://www.spiegel.de/international/world/o,1518,567066,00.html> (13.07.2011). 197 Überhaupt lässt sich anhand der Frage nach der zukünftigen Ausrichtung der Allianz eine Kontinuitätslinie ausmachen, die über die Bush-Administration hinaus bis zur Regierung Clinton zurückreicht. Wie die beiden Vorgängerregierungen ist auch die Obama-Administration bestrebt, die Allianz in ein global einsetzbares Bündnis zu transformieren und sucht zu diesem Zweck die enge Anbindung nicht-europäischer Staaten wie Japan, Australien und Südkorea. Eine global agierende NATO mit außereuropäischen Partnern könnte dabei Kernstück eines Zukunfts-Projektes werden, das insbesondere Anne-Marie Slaughter, bis Anfang dieses Jahres Leiterin des Planungsstabes im State Department, besonders am Herzen liegt: die Schaffung eines concert of democracies. In einer solchen Konzeption könnte die NATO zum bewaffneten Arm einer Gemeinschaft der Demokratien werden und in deren Auftrag weltweite Einsätze zum Schutz der Menschenrechte durchführen (vgl. u. a. Ikenberry/Slaugther 2006). Auch auf dem Lissabonner Gipfel der Allianz in 2010 insistierte die ObamaAdministration auf eine noch engere Anbindung der nicht-europäischen NATOPartner an die politischen und militärischen Strukturen der Allianz (Slocombe 2010). Dabei wurde, was im Strategischen Konzept von Lissabon noch sehr vage blieb (NATO 2010), beim Berliner Außenministertreffen der Allianz konkretisiert. So soll es zukünftig möglich sein, funktionale Partner-Treffen zwischen der NATO und Nicht-NATO-Mitgliedern abzuhalten, um letzteren insbesondere in Fragen der Operationsführung die Möglichkeit zu geben, einen wenn auch nicht mitentscheidenden, so doch zumindest mitbestimmenden Einfluss auf die NATO-Politik zu nehmen (NATO 2011). Damit erfüllt die Allianz eine zentrale Forderung der US-amerikanischen Administration, nämlich »[to] forge deeper partnerships with leading democracies beyond the Euro-Atlantic community« (Clinton 2010). Während sich die Obama-Administration in dieser Frage also weitgehend durchsetzen konnte, bleibt ein anderes Anliegen bislang unerfüllt: die stärkere Übernahme militärischer Verantwortung und ökonomischer Kosten durch die europäischen Verbündeten. Diese Jahrzehnte alte Forderung nach mehr burden sharing ist den Europäern insbesondere vom ehemaligen Verteidigungsminister Gates mit beharrlicher Regelmäßigkeit vorgetragen worden (Benitez 2011; Gates 2011) – bislang jedoch ohne den aus amerikanischer Sicht wünschenswerten Erfolg. Die hier angeführten Beispiele – und es ließen sich noch weitere ergänzen – zeigen eines ganz deutlich: In der Obama-Administration herrscht, insbesondere bei den für die transatlantischen Beziehungen zuständigen Personen, ein hohes Maß an Beständigkeit im Denken über die Zukunft der NATO vor. Die Kontinuitätslinien reichen dabei über Bush hinaus bis zurück zur Clinton-Administration, in der viele auch heute noch mit NATO-Fragen befasste Akteure bereits hohe Positionen innehatten. Vor diesem Hintergrund kann es kaum überraschen, dass die NATO-Politik unter Obama trotz aller Ansätze zur Neu198 formulierung amerikanischer Außenpolitik, die sich in anderen Politikbereichen abzeichnen, von bemerkenswerter Kontinuität geprägt ist. 3. Wandel in den transatlantischen Beziehungen: die Geschichte einer unerwiderten Liebe »Barack Obama is the only candidate who could change the United States’ image overnight«, schrieb Timothy Garton Ash Anfang 2008 in seiner Kolummne für den britischen Guardian (Garton Ash 2008a). Zu diesem Zeitpunkt ist das Ansehen der Vereinigten Staaten in der Welt laut Umfragedaten so schlecht wie nie zuvor. Selbst die Verbündeten jenseits des Atlantiks strafen die Supermacht mit Liebesentzug. Nur noch rund ein Drittel der Europäer wünscht sich die USA in einer Führungsrolle. Noch niedriger sind nur die Popularitätswerte für den US-amerikanischen Präsidenten George W. Bush, gegen dessen Irak-Politik 2003 Millionen in Europas Hauptstädten auf die Straße gegangen sind (German Marshall Fund/Compagnia di San Paolo 2010: 7, 27). Doch das alles ändert sich 2008 tatsächlich quasi über Nacht. Es versammeln sich in Berlin mehr als 200.000 Menschen, um dem inoffiziellen europäischen Spitzenkandidaten für das US-amerikanische Präsidentenamt zuzujubeln. Und als dieser wenige Monate später tatsächlich zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird, erreicht die »Obamamania« auch in Europa ihren Höhepunkt (Buruma 2008). Wohl kein anderer Aspekt transatlantischer Beziehungen hat sich durch den Wechsel von Bush zu Obama so radikal gewandelt wie das Ansehen der Vereinigten Staaten und ihres Präsidenten in Europa. Deutlich wird das unter anderem an einer Reihe einschlägiger Umfragedaten. »Please tell me if you have a very favorable, somewhat favorable, somewhat unfavorable or very unfavorable opinion of the United States«, fragt etwa das Pew Research Center seit 2002 im Rahmen seines Global Attitudes Project (Pew Research Center 2010: Q7a). Vergleicht man in diesem Zusammenhang die Zahlen von 2008, dem letzten Jahr der Präsidentschaft George W. Bushs, mit denen vom Frühjahr 2009, kurz nach Obamas Amtsantritt, ist in Großbritannien ein außergewöhnlich deutlicher, in Deutschland und Frankreich gar dramatischer Anstieg zu verzeichnen (Abbildung 14). Alles deutet darauf hin, dass dieser Anstieg tatsächlich in erster Linie auf das große Vertrauen zurückzuführen ist, das die Europäer dem neuen US-Präsidenten entgegenbringen. »Tell me how much confidence you have in [U.S. President Barack Obama] to do the right thing regarding world affairs«, fragt Pew in diesem Zusammenhang (Pew Research Center 2010: Q34a). George W. Bush trauten das 2008 nur noch rund 15 Prozent der Europäer zu. Obama knackt 2009 in Deutschland und Frankreich auf Anhieb die 90 Prozent-Marke (Abbildung 15). Mit dem Vertrauen in den amerikanischen 199 Präsidenten steigt in Europa auch wieder die Bereitschaft, eine Führungsrolle der USA zu akzeptieren. Zwar sind die Steigerungsraten hier nicht ganz so hoch, der Wert liegt aber immerhin wieder deutlich über 50 Prozent (Abbildung 16). Abbildung 14: U.S. Favorability Ratings in Germany, France and Great Britain; 2002-2010 100 90 Germany France Britain 80 75 70 58 60 % 50 40 30 20 55 56 51 48 43 37 31 38 42 39 39 37 30 25 53 69 64 73 65 63 42 31 10 0 2002 (Summer) 2003 (March) 2004 (March) 2005 (May) 2006 (Spring) 2007 (Spring) 2008 (Spring) 2009 (Spring) 2010 (Spring) Die Prozentwerte in der Abbildung ergeben sich durch die Addition der Werte für »very favorable« und »somewhat favorable«. Unter den erfassten EU-Ländern ist Polen das einzige, in dem der Wert zwischen 2008 und 2009 nicht deutlich ansteigt, sondern (auf relativ hohem Niveau) konstant bleibt (2008: 68%, 2009: 67%). Unter allen erfassten Nicht-EU-Ländern sind Russland und Pakistan die einzigen, in denen der Wert nicht ansteigt, sondern leicht zurückgeht. Quelle: Pew Research Center 2010: Q7a; eigene Darstellung. Es ist der hier zum Ausdruck kommende Zusammenhang zwischen den Popularitätswerten Obamas auf der einen und dem Wunsch der Europäer nach einer Führungsrolle der USA auf der anderen Seite, der deutlich macht, dass die Bedeutung von Image, Ansehen und Popularität in der internationalen Politik keinesfalls geringeschätzt werden sollte. Joseph Nye hat in diesem Zusammenhang den Begriff soft power geprägt und meint damit »the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments« (Nye 2004: x). Für Nye ist es nicht nur die Überlegenheit ihrer Streitkräfte, ihre hard power, die die USA zur Supermacht machen, sondern es sind vor allem auch ihre kulturelle Anziehungskraft, ihre Ideale und Werte (vgl. Nye 2004: 5-15). Wie kein USamerikanischer Präsident seit John F. Kennedy verkörpert Obama die Bedeutung von soft power. In diesem Sinne schreibt Nye 2008: »It is difficult to think of any single act that would do more to restore America’s soft power than the election of Obama to the presidency.« Und weiter: »An individuals soft power rests on the skills of emotional intelligence, vision, and communication that Obama possesses in abundance« (Nye 2008a; Garton Ash 2008a; Nye 2008b). 200 Abbildung 15: Confidence in Bush/Obama to Do the Right Thing in World Affairs 93 100 90 91 90 86 87 Germany 80 84 France 70 Britain 60 50 % 40 30 14 20 16 13 10 0 Bush 2008 Obama 2009 Obama 2010 Quelle: Pew Research Center 2010: Q34a; eigene Darstellung. Abbildung 16: Approval of U.S. President and Desire for U.S. Leadership in Europe; 2002-2010 100 90 Approval of U.S. President 80 Desire for U.S Leadership 83 78 70 60 % 50 45 40 55 39 41 40 36 36 19 19 20 2006 2007 2008 55 30 20 23 10 0 2002 26 30 2003 2004 2005 2009 2010 Für die Jahre 2002 bis 2006 sind folgende Länder erfasst: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, die Niederlande und Polen. Für die Jahre 2007 bis 2010 kommen Spanien, Bulgarien, die Slowakei und Rumänien hinzu. Quelle: German Marshall Fund/Compagnia di San Paolo 2010: 7, 27; eigene Darstellung. Image, Ansehen, soft power – unabhängig davon, an welchem Schlagwort man die Entwicklung der letzten Jahre festmacht, lässt sich kaum bestreiten, dass sich durch den Amtsantritt Obamas in den transatlantischen Beziehungen einiges 201 zum Positiven gewendet hat.5 Wenn trotzdem immer wieder von den »guten alten Zeiten« im transatlantischen Verhältnis die Rede ist, dann gibt es dafür viele Gründe, von denen die allermeisten nichts mit der Person Barack Obama zu tun haben. Dass Europa nicht mehr im Mittelpunkt des weltpolitischen Geschehens steht und damit auch zunehmend aus dem Fokus der Vereinigten Staaten gerät, ist eine Entwicklung, die sich in erster Linie auf das Ende des Kalten Krieges und die zunehmende Bedrohung durch den transnationalen Terrorismus zurückführen lässt. Allerdings, so die hier vertretene These, trägt ausgerechnet der in Europa so außerordentlich beliebte Barack Obama mit dazu bei, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt, ja sogar beschleunigt (Garton Ash 2009; Frankenberger 2010; Jones 2009). In seiner ursprünglich 1995 erschienenen Autobiographie »Dreams from My Father« schreibt Obama über seine erste Europareise Ende der achtziger Jahre: »It wasn’t that Europe wasn’t beautiful; everything was just as I’d imagined it. It just wasn’t mine« (Obama 2007b: 301). Vieles spricht dafür, dass sich seitdem wenig an Obamas distanziertem Verhältnis zu Europa geändert hat. Auch in seinem 2006 erschienenen »The Audacity of Hope« spielt der europäische Kontinent bestenfalls eine Nebenrolle. In dem Kapitel »The World Beyond Our Borders«, das den internationalen Beziehungen und der amerikanischen Außenpolitik, gewidmet ist, fallen die Begriffe »Europe« und »European« insgesamt nur 13 Mal. Zum Vergleich: Die Begriffe »Indonesia« bzw. »Indonesian« und »Indonesians« kommen im selben Kapitel 59 Mal vor (Obama 2006: 271-323). Natürlich sollte man solche Befunde nicht überbewerten, und doch sind sie Indizien dafür, dass Timothy Garton Ash recht hat, wenn er über Obama schreibt: »His mental map goes north-south, not east-west. His roots are in Kenya and the American midwest, his childhood experience was in Indonesia and Hawaii. […] Biographically, he is the personification of a trend that analysts have identified in the abstract: a demographic shift, since the mid-1960s, towards Americans of non-European origin, weakening cultural and historical transatlantic ties« (Garton Ash 2009). Obama selbst hat sich einmal als »America’s first Pacific president« bezeichnet (Obama 2009) und unterscheidet sich hierin paradoxerweise von seinem in Europa so außerordentlich unbeliebten Vorgänger, für den die Westorientierung der Vereinigten Staaten noch unerschütterliche Konstante eines maßgeblich vom Kalten Krieg geprägten Weltbildes war. Es wäre müßig an dieser Stelle darüber zu spekulieren, inwiefern solche Unterschiede für die Spannungen im transatlantischen Verhältnis der letzten zweieinhalb Jahre mitverantwortlich waren. Festzuhalten bleibt aber, dass jener amerikanische Präsident, der die Herzen der Europäer im Sturm eroberte und das Image der Vereinigten Staaten in Europa in5 202 Reinhard Wolf thematisiert in diesem Zusammenhang die Bedeutung von »Respekt« und »Missachtung« in den transatlantischen Beziehungen (Wolf 2010). nerhalb kürzester Zeit wieder aufpolierte, bis heute ein sehr pragmatisches, unemotionales Verhältnis zum alten Kontinent hat (Garton Ash 2009; Frankenberger 2010; Hamilton 2010: 20). Insofern ist die Geschichte der transatlantischen Beziehungen seit dem Amtsantritt von Obama nicht zuletzt die Geschichte einer unerwiderten Liebe. 4. Fazit »Die alte Dame NATO« und »die Geschichte einer unerwiderten Liebe« – unter diesen beiden etwas blumigen Überschriften haben die vorangegangenen Ausführungen zu zeigen versucht, dass die transatlantischen Beziehungen seit dem Amtsantritt von US-Präsident Obama sowohl von Kontinuität als auch von Wandel gekennzeichnet sind. Zunächst wurde jedoch argumentiert, dass Beiträge, die wie der vorliegend nach dem Einfluss von Individuen in der internationalen Politik fragen, nicht zwangsläufig theoretisch unreflektiert oder gar unwissenschaftlich sein müssen – und zwar völlig unabhängig davon, ob ein eher konventionelles oder ein vom IB-Mainstream abweichendes Wissenschaftsverständnis zugrunde liegt. Als Beispiel für bemerkenswerte Kontinuität wurde die NATO-Politik unter Obama angeführt. Ob die Besetzung einschlägiger Positionen in der Administration, Vorstellungen zur Zukunft der Allianz, oder die Forderung nach burden sharing, stets lassen sich Kontinuitätslinien identifizieren, die über die Regierung von George W. Bush hinaus bis zur ClintonAdministration zurückreichen. Im Gegensatz dazu ist wohl kein anderer Aspekt transatlantischer Beziehungen in den letzten Jahren so vom viel beschworenen »Wandel« geprägt gewesen wie das Image der Vereinigten Staaten bei den westlichen Verbündeten und das Verhältnis des US-amerikanischen Präsidenten zum europäischen Kontinent. Während das Ansehen der USA und ihres Präsidenten in Europa auch im zweiten Jahr der Präsidentschaft Obama auf atemberaubend hohem Niveau verbleibt, ist dessen Verhältnis zu Europa – anders als bei vielen seiner Vorgänger – nach wie vor von nüchterner Distanz geprägt. Wer in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung struktureller Zusammenhänge, das Ende des Kalten Krieges und die Bedrohung durch den transnationalen Terrorismus verweist, hat sicher recht. Solche dem Einfluss des Einzelnen weitgehend entzogene Entwicklungen relativieren die Bedeutung von Individuen in der internationalen Politik. Und doch ließe sich auch das umgekehrte Argument zur Bedeutung von Individuen für die Zukunft der transatlantischen Beziehungen machen: »Because the structural ties that bind are weaker, the personalities, visions and strategies of leaders on both sides of the pond are more important than ever« (Garton Ash 2008b). 203 Literaturverzeichnis BENITEZ, JORGE, 2011: Gates to Deliver Provocative Farewell Speech to European Allies, <http://acus.org/new_atlanticist/gates-deliver-provocative-farewell-speech-european-allies> (13.07.2011). BIDEN, JOSEPH R., 2009: Speech at the 45th Munich Security Conference, 02.07.2009, <http://www.securityconference.de/Joseph-R-Biden.234+M53db17c337d.98.html?&L=1> (13.07.2011). BRAML, JOSEF, 2009: Im Westen nichts Neues?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 59, 15-21. BURUMA, IAN, 2008: Europe’s Obamamania, The Guardian, 05.11.2008, <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/nov/05/barackobamauselections20083/print> (10.07.2011). BYMAN, DANIEL L./POLLACK, KENNETH M., 2001: Let Us Now Praise Great Men. Bringing the Statesmen Back in, in: International Security, Vol. 25, No. 4, 107-146. CLINTON, HILLARY, 2010: NATO’s Future. Speech before the Atlantic Council, 22.02.2010, <http://www.acus.org/event/hillary-clinton-future-nato/transcript> (13.07.2011). FILZMAIER, PETER/PLASSER, FRITZ, 2001: Wahlkampf um das Weiße Haus. Presidential Elections in den USA, Opladen. FRANKENBERGER, KLAUS-DIETER, 2010: Partnerschaftsgelöbnis. Obama würdigt die europäischen Verbündeten – nur eine Binsenweisheit?, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.11.2010, 10. GARTON ASH, TIMOTHY, 2008a: Who Should Be the World’s Most Powerful Person?, The Guardian, 03.01.2008, <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/jan/03/ uselections2008.world> (09.07.2011). GARTON ASH, TIMOTHY, 2008b: Obama Is Europe’s Dream Candidate, but We May Have to Settle for McSame, The Guardian, 05.06.2008, <http://www.guardian.co.uk/ commentisfree/2008/jun/05/barackobama.johnmccain> (12.07.2011). GARTON ASH, TIMOTHY, 2009: The US Has Lost Its Focus on Europe. It’s Up to Us to Get Our Act Together, The Guardian, 07.10.2009, <http://www.guardian.co.uk/ commentisfree/cifamerica/2009/oct/07/us-lost-focus-on-europe> (09.07.2011). GATES, ROBERT M., 2011: Reflections on the Status and Future of the Transatlantic Alliance. Keynote Address in Brussels, Belgium, 10.06.2011, <http://www.securitydefenceagenda.org/ Contentnavigation/Activities/Activitiesoverview/tabid/1292/EventType/EventView/EventId /1070/EventDateID/1087/PageID/5141/Reflectionsonthestatusandfutureofthetransatlanticalli ance.aspx> (13.07.2011). GERMAN MARSHALL FUND OF THE UNITED STATES/COMPAGNIA DI SAN PAOLO, 2010: Transatlantic Trends. Key Findings 2010, <http://trends.gmfus.org/doc/2010_English_Key.pdf> (09.07.2011). HAMILTON, DANIEL S., 2010: Obama und Europa, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 60, 20-25. HELLMANN, GUNTHER unter Mitarbeit von RAINER BAUMANN und WOLFGANG WAGNER, 2006: Deutsche Außenpolitik. Eine Einführung, Wiesbaden. HERBORTH, BENJAMIN, 2010: Rekonstruktive Forschungslogik, in: MASALA, CARLO/SAUER, FRANK/WILHELM, ANDREAS (Hrsg.): Handbuch der Internationalen Politik, Wiesbaden, 265-284. 204 IKENBERRY, G. JOHN/SLAUGHTER, ANNE-MARIE, 2006: Forging a World of Liberty Under Law. U.S. National Security in the 21st Century, <http://www.princeton.edu/~ppns/report/ FinalReport.pdf> (13.07.2011). ISAACSON, WALTER, 1992: Kissinger. A Biography, New York. JONES, BRUCE, 2009: The Coming Clash? Europe and US Multilateralism under Obama, in: VASCONCELOS, ÁLVARO DE/ZABOROWSKI, MARCIN (Hrsg.): The Obama Moment. European and American Perspectives, Paris, 63-77. JONES, JAMES L./GIAMBASTIANI, EDMUND P., 2004: Strategic Vision. The Military Challenge, <https://transnet.act.nato.int/WISE/StrategicV/StrategicV/file/_WFS/stratvis0804.pdf> (13.07.2011). MASALA, CARLO, 2010: No change at all – Die NATO-Politik der Obama-Administration, in: MEIER-WALSER, REINHARD C. (Hrsg.): Die Außenpolitik der USA. Präsident Obamas neuer Kurs und die Zukunft der transatlantischen Beziehungen, München, 186-196. MAYER, PETER, 2003: Die Epistemologie der Internationalen Beziehungen: Anmerkungen zum Stand der »Dritten Debatte”, in: HELLMANN, GUNTHER/WOLF, KLAUS DIETER/ZÜRN, MICHAEL (Hrsg.): Die neuen Internationalen Beziehungen. Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland, Baden-Baden, 47-97. MENAND, LOUIS, 2004: The Unpolitical Animal. How Political Science Understands Voters, The New Yorker, 30.08.2004, <http://www.newyorker.com/archive/2004/08/30/ 040830crat_atlarge> (09.07.2011). MORGENTHAU, HANS J., 1948: Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York. NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION, 2010: Active Engagement, Modern Defence. Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organisation, <http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf> (13.07.2011). NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION, 2011: Active Engagement in Cooperative Security. A More Efficient and Flexible Partnership Policy, <http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/ pdf_2011_04/20110415_110415-PartnershipPolicy.pdf> (13.07.2011). NYE, JOSEPH S., 2004: Soft Power. The Means to Success in World Politics, New York. NYE, JOSEPH S., 2008a: Barack Obama and Soft Power, <http://www.huffingtonpost.com /joseph-nye/barack-obama-and-soft-pow_b_106717.html> (09.07.2011). NYE, JOSEPH S., 2008b: The Powers to Lead, New York. OBAMA, BARACK, 2006: The Audacity of Hope. Thoughts on Reclaiming the American Dream, New York. OBAMA, BARACK, 2007a: Remarks to the Chicago Council on Global Affairs, 23.04.2007, <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=77043> (13.07.2011). OBAMA, BARACK, 2007b: Dreams from My Father. A Story of Race and Inheritance, New York. OBAMA, BARACK, 2008: Address in Berlin at the Victory Column in Tiergarten Park, 24.07.2008, <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=77689> (13.07.2011). OBAMA, BARACK, 2009: Remarks in Tokyo, Japan, 14.11.2009, <http://www.presidency. ucsb.edu/ws/?pid= 86889> (09.07.2011). PEW RESEARCH CENTER, 2010: Obama More Popular Abroad Than at Home, Global Image of U.S. Continues to Benefit. 22-Nation Pew Global Attitudes Survey, 205 <http://pewglobal.org/files/ 2011/04/Pew-Global-Attitudes-Spring-2010-Report2.pdf> (09.07.2011). RICE, SUSAN, 2008: »Den Preis zahlen”. Interview, Der Spiegel, 27.07.2008, Nr. 30, 28. SLOCOMBE, WALTER B., 2010: Towards a New NATO Strategic Concept. A View from the United States, <http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/07299.pdf> (13.07.2011). WALTZ, KENNETH N., 1959: Man, the State, and War. A Theoretical Analysis, New York. WALTZ, KENNETH N., 1979: Theory of International Politics, Reading. WOLF, REINHARD, 2010: Respekt und Missachtung in den transatlantischen Beziehungen, in: MEIER-WALSER, REINHARD C. (Hrsg.): Die Außenpolitik der USA. Präsident Obamas neuer Kurs und die Zukunft der transatlantischen Beziehungen, München, 375-389. ZEIT ONLINE, 2009: Nato diskutiert ihre Existenzberechtigung, 03.04.2009, <http://www.zeit. de/online/2009/15/nato-gipfel-neuausrichtung-reform> (13.07.2011). 206