licht.wissen 04

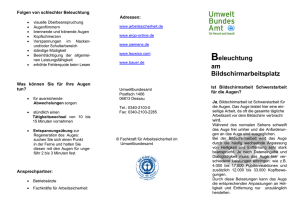

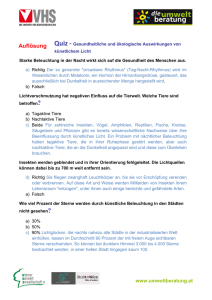

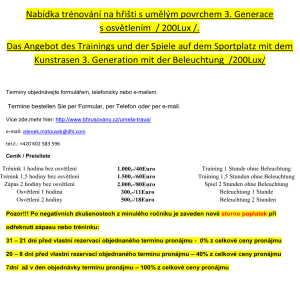

Werbung