Diagnose: Demenz - Herausforderung in der Pflege

Werbung

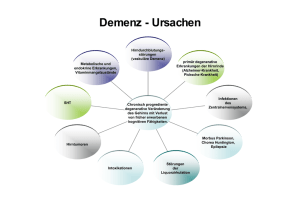

Bachelorarbeit Diagnose: Demenz Herausforderung in der Pflege an der Medizinischen Universität Graz Studiengang Gesundheits- und Pflegewissenschaft im Rahmen der Lehrveranstaltung „Grundlagen für Evidence Based Nursing“ Betreuerin: Mag. phil. Dr. phil. Susanna Schaffer Billrothgasse 6 8010 Graz Verfasst von: Petra Karpf Matrikelnummer: 1033176 Graz, September 2012 Zusammenfassung Meine Arbeit „Diagnose: Demenz – Herausforderung in der Pflege“ beschreibt Möglichkeiten zur Pflege und Betreuung von desorientierten und verwirrten Menschen, welche aufgrund ihrer psychischen Erkrankung in ihrer Selbstständigkeit eingeschränkt sind und Hilfe bei der Bewältigung des Alltags brauchen. Als Methode wählte ich die Literaturrecherche und wurde in der Medizinischen Universitätsbibliothek Graz fündig. Des Weiteren nützte ich die Suchmaschinen „google“ und „google scholar“ für Informationen. Im ersten Teil der Arbeit wird die Krankheit aus medizinischer Sicht beleuchtet. Dabei gehe ich unter anderem auf die Symptome, die Diagnosestellung und die Behandlungsmöglichkeiten, welche sich in medikamentöse und nicht-medikamentöse gliedern, ein. Darauf folgend beantworte ich die erste Forschungsfrage mit Hilfe des psychobiografischen Konzepts von Böhm, der Validation von Naomi Feil, des personenzentrierten Ansatzes von Tom Kitwood und der basalen Stimulation. Die zweite Forschungsfrage wird im dritten Teil der Arbeit behandelt, welche spezielle pflegerische Aspekte im Alltag von demenzkranken Menschen erklärt. Im Besonderen beschäftige ich mich mit den Schwerpunkten Kommunikation, Körperpflege, Ess- und Schlafverhalten, Mobilität und zuletzt mit der Alltagsgestaltung. Schlüsselwörter: Demenz, Pflegekonzepte, Validation, psychobiografisches Modell, personenzentrierter Ansatz, Dementia Care Mapping, basale Stimulation, Verwirrtheit, Alltag mit Demenz Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ............................................................................... 6 2. Demenz aus medizinischer Sicht ......................................... 7 2.1 Definition von Demenz ...................................................................... 7 2.2 Symptome ......................................................................................... 7 2.3 Differentialdiagnosen ......................................................................... 9 2.4 Ursachen ........................................................................................... 10 2.5 Demenzformen .................................................................................. 11 2.5.1 Primäre Form ............................................................................. 11 2.5.2 Sekundäre Form ........................................................................ 12 2.6 Diagnostik ......................................................................................... 12 2.7 Schweregrade der Demenz ............................................................... 14 2.7.1 Leichte Demenz ......................................................................... 14 2.7.2 Mittelschwere Demenz ............................................................... 15 2.7.3 Schwere Demenz ....................................................................... 15 2.8 Therapie ............................................................................................ 15 3. Pflegemodelle für die Betreuung von demenzkranken Menschen ................................................... 18 3.1 Psychobiografisches Pflegemodell nach Erwin Böhm ....................... 18 3.1.1 Inhaltliche Aspekte des psychobiografischen Pflegemodells ..... 18 3.1.2 Interaktionsstufen ....................................................................... 20 3.1.3 Ziele des psychobiografischen Pflegemodells ........................... 21 3.2 Validation nach Naomi Feil ................................................................ 21 3.2.1 Validation und ihre Anwendung ................................................. 22 3.2.2 Ziele der Validation .................................................................... 22 3.2.3 Validationsanwender .................................................................. 23 3.2.4 Veränderungen durch Validation ................................................ 23 3.3 Basale Stimulation ............................................................................. 23 3.3.1 Ziele der basalen Stimulation ..................................................... 24 3.3.2 Arten der basalen Stimulation .................................................... 24 3.4 Personenzentrierte Pflege nach Tom Kitwood .................................. 27 3.4.1 Bedürfnisse demenzkranker Menschen ..................................... 28 3.4.2 Dementia Care Mapping (DCM) ................................................. 29 4. Pflegerische Aspekte im Umgang mit demenzkranken Menschen ................................................... 31 4.1 Kommunikation .................................................................................. 31 4.2 Körperpflege ...................................................................................... 33 4.3 Essverhalten ..................................................................................... 34 4.4 Schlafverhalten .................................................................................. 34 4.5 Mobilität ............................................................................................. 35 4.6 Alltagsgestaltung ............................................................................... 36 5. Schlussfolgerung .................................................................. 38 6. Literaturverzeichnis .............................................................. 39 Abbildungsverzeichnis ............................................................. 41 Tabellenverzeichnis .................................................................. 41 1. Einleitung Die Demografie unserer österreichischen Gesellschaft veränderte sich in den letzten Jahrzehnten enorm. Im Besonderen zeigt sich das in der demografischen Alterung. Die Menschen werden immer älter und die Zahl der Demenzerkrankungen steigt. Laut dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz sind zurzeit ca. 100000 Menschen in Österreich an Demenz erkrankt. Jede/r Dritte der über 95 Jährigen leidet an dieser Krankheit (Gleichweit, Rossa 2009, S. 12). Laut Schätzungen wird die Zahl der Betroffenen im Jahr 2050 doppelt so hoch sein (http://www.bmask.gv.at/site/Soziales/Pflege_und_Betreuung/Betreuende_und_pfleg ende_Angehoerige/Demenz abgerufen am 6. August 2012). Meine ersten Kontakte mit dementen Menschen hatte ich bei meinem intramuralen Praktikum im LKH Graz auf der Station „Spezielle Neurologie“ und vor allem bei meinem extramuralen Praktikum in einer Langzeitpflegeeinrichtung in Graz. Da der Großteil der zu pflegenden Personen an Demenz erkrankt war, stieg mein Interesse für dieses Thema. Anfangs stellte es für mich eine Unsicherheit dar, diesen Menschen zu begegnen. Die Situation im Pflegeheim zeigte sich mir sowohl für die Bewohner/Bewohnerinnen als auch für die Pflegenden nicht zufriedenstellend. Mit viel Empathie versuchte ich mich in die Gedankenwelt dieser Menschen zu versetzen. Der Umgang mit demenzkranken Personen beschäftigte mich weiterhin, sodass ich beschloss, meine Bachelorarbeit über dieses Thema zu verfassen. Deshalb begab ich mich auf Literaturrecherche, um mehr über diese Krankheit zu erfahren und stieß auf folgende für mich wichtige Forschungsfragen: 1. Welche Pflegemodelle unterstützen die Betreuung demenzkranker Menschen? 2. Welche pflegerischen Aspekte gibt es im Umgang mit demenzkranken Menschen, um deren Lebensqualität und Lebenszufriedenheit zu steigern? Das Ziel meiner Arbeit ist es zu zeigen, dass die doch unheilbare Krankheit nicht nur aus einem negativen Blickwinkel betrachtet wird, sondern, dass es zahlreiche Methoden gibt, die den Alltag demenzkranker Menschen erleichtern und deren Lebensqualität und –zufriedenheit steigern. 6 2. Demenz aus medizinischer Sicht Im ersten Teil meiner Arbeit wird das Krankheitsbild Demenz näher erläutert. 2.1 Definition von Demenz Unter dem dementiellen Syndrom wird laut der internationalen Klassifikation psychischer Störungen von 2011 die Folge einer zerebralen Krankheit verstanden, welche vermehrt im höheren Alter auftritt. Demenz ist meist eine chronische oder fortschreitende Erkrankung, welche sich auf sämtliche Funktionen des Gehirns auswirkt und so viele kortikale Fähigkeiten, angefangen vom Gedächtnis, der Orientierung und dem geordneten Denken über die Auffassung, Sprache und Urteilsfähigkeit bis hin zur Lese- und Rechenfähigkeit, beeinträchtigt. Das Bewusstsein bleibt unbeeinflusst (Dilling, Mombour et al. 2011, S. 73). Demenz wird vom lateinischen Wort „dementia“ abgeleitet und „(…) bedeutet so viel wie ohne Geist oder ohne Verstand“ (Gatterer, Croy 2005, S. 10). Es ist kein einheitliches klinisches Krankheitsbild, sondern ein Syndrom. Darunter wird ein Zustandsbild, das auf vielen verschiedenen Ursachen beruht, verstanden. Genauso bringt diese Erkrankung viele unterschiedliche Symptome mit sich, wobei das Hauptsymptom die Gedächtnisstörung ist. Auf Grund des Verlustes vieler intellektueller und kognitiver Fähigkeiten wirkt sich die Krankheit stark auf das Leben der Betroffenen und deren Angehörigen aus, denn die Lebensqualität wird mehr und mehr eingeschränkt und der/die Demenzkranke ist auf Unterstützung angewiesen (Gatterer, Croy 2005, S. 10). 2.2 Symptome Das Leitsymptom und meistens auch das erste Symptom dieser organischen Krankheit ist der Abbau der Gedächtnisleistungen. Anfangs ist ein Verlust des Kurzzeitgedächtnisses bemerkbar, doch mit Fortschreiten der Krankheit betrifft Demenz auch das Langzeitgedächtnis (Gatterer, Croy 2005, S. 10). Manchmal wird bei Beginn der Krankheit eine depressive oder ängstliche Stimmung beobachtet (Haupt, Jochheim et al. 2009, S. 413). 7 „Es ist, als würde ich dem Vater in Zeitlupe beim Verbluten zusehen. Das Leben sickert Tropfen für Tropfen aus ihm heraus. Die Persönlichkeit sickert Tropfen für Tropfen aus der Person heraus“ (Geiger 2011, S. 12). Demenzkranke sind in ihren intellektuellen Fähigkeiten eingeschränkt. Sie haben Schwierigkeiten beim Bilden von Urteilen und Verfassen von Kritik und beim abstrakten Denken. Auch sind sie in ihrer Orientierung beeinträchtigt. Oft akzeptieren die Betroffenen die Einschränkung ihrer kognitiven Leistung nicht (Gatterer, Croy 2005, S. 10). Des Weiteren ist typisch, dass die Erkrankten Erkenntnisstörungen (Agnosie) haben. Nicht nur Sprachstörungen wie die Aphasie, sondern auch Beeinträchtigungen in der Motorik, zum Beispiel das Ausführen von zielgerichteten und kontrollierten Bewegungen, zeigen sich. Außerdem ist das Lese- und Rechenvermögen reduziert. Er/Sie ist oft schlecht gelaunt, depressiv, unmotiviert und leicht gereizt (Schröder 2006, S. 10). „Er hatte sich verändert, sein bedrückter Gesichtsausdruck sprach nicht mehr von der Verzweiflung darüber, vergesslich zu sein, sondern von der tiefen Heimatlosigkeit eines Menschen, dem die ganze Welt fremd geworden war“ (Geiger 2011, S. 55). Merkfähigkeit, Motivation und Leistungsbereitschaft sind reduziert. Nicht eingeschränkt sind allerdings die Vigilanz und das Bewusstsein eines/r Demenzkranken (Gatterer, Croy 2005, S. 30). Im weiteren Verlauf der Krankheit können Demenzkranke inkontinent, immobil und somit bettlägerig und pflegebedürftig werden, da die Ausscheidungsfunktionen und wie bereits erwähnt die Bewegungsfähigkeit beeinträchtigt sind (Haupt, Jochheim et al. 2009, S. 413). Auswirkungen des dementiellen Syndroms zeigen sich im Alltag der Patienten. Der/Die Demenzkranke hat Probleme sein/ihr Leben selbstständig zu organisieren, denn alltägliche Aktivitäten wie sich zu kleiden oder sich zu pflegen werden im Laufe 8 der Krankheitsentwicklung immer langsamer und mit größeren Schwierigkeiten ausgeführt (Haupt, Jochheim et al. 2009, S. 413). 2.3 Differentialdiagnosen Differentialdiagnosen der Demenz sind vor allem das Delir und die Depression, denn diese Krankheiten weisen als Symptom eine deutliche Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten auf (Wetterling, Lanfermann 2002, S. 156). Die Unterschiede zwischen der Demenz und den beiden Differentialdiagnosen sind in Tabelle 1 ersichtlich. Demenz Beginn Delir schleichend über Monate plötzlich Depression schleichend über einige Tage Bewusstsein klar getrübt klar Affektivität - Angst meist keine häufig sehr häufig - Depressive häufig meist keine obligat Aufmerksamkeit normal reduziert deutlich reduziert normal reduziert Auffassung reduziert reduziert normal reduziert Orientierung oft beeinträchtigt gestört, v.a. normal Stimmung zeitlich Gedächtnis - Kurzzeitge- gestört gestört kaum gestört oft beeinträchtigt gestört oft beeinträchtigt meist keine häufig optisch u. meist keine dächtnis - Langzeitgedächtnis Halluzinationen akustisch Wahn meist kein häufig meist kein Sonstige Schlaf-Wach-Umkehr oft Schlaf-Wach- Ein- und Umkehr Durchschlafstörungen psychopatholog. Symptome 9 Psychomotorik meist normal verringert/ge- meist normal verringert/gesteigert steigert (stark verringert/gesteigert wechselnd) Sprache Wortfindungsstörungen inkohärent normal Obstipation, Müdigkeit Aphasie Körperliche meist keine häufig: Tremor, Symptome extrapyramidale Schwitzen, Störungen Tachykardie Tab. 1: Differenzierung Demenz – Delir – Depression (Wetterling, Lanfermann 2002, S. 156) 2.4 Ursachen Die Ursache für diese psychische Störung ist bis heute noch nicht völlig erforscht. Es wird davon ausgegangen, dass erbliche Faktoren und Umwelteinflüsse eine Rolle bei der Entstehung der Krankheit spielen. Aus medizinischer Sicht ist bekannt, dass Demenz „(…) eine psychische Störung (…)“ ist, „(…) die auf den Verlust von neuronalen Verbindungen zwischen den Ganglienzellen und auf den Zerfall bzw. die Zerstörung von Ganglienzellen selbst zurückzuführen ist“ (Gatterer, Croy 2005, S. 12). Die genauen Ursachen sind abhängig von der jeweiligen Art der Demenz, welche im folgenden Kapitel genauer erklärt werden. 10 2.5 Demenzformen Abb. 1: Demenz-Formen (Keller 2009, http://www.weka.de/altenpflege/6586-.html?content_id=30288661&newsletter=apf_apa_09_19_22930260/Diagnose_Dem enz%3A_Formen_und_Symptome_(Teil_2)&va=22930260 abgerufen am 23. Juli 2012) Wie in Abbildung 1 ersichtlich, wird beim dementiellen Syndrom zwischen „(primäre) hirnorganische und (sekundäre) nicht-hirnorganische Demenzformen“ unterschieden (Gatterer, Croy 2005, S. 12). 2.5.1 Primäre Form Ca. 90% aller Demenzkranken leiden an der hirnorganischen Demenzform. Bei dieser Demenzform bilden „neurodegenerative oder vaskuläre (gefäßbedingte) Veränderungen“ die Ursache (Gatterer, Croy 2005, S. 12). 1. Alzheimer-Demenz: Hier liegen neurodegenerative Veränderungen vor. Das bedeutet, dass sich die Nervenzellen ohne ersichtlichen Grund reduzieren. Acetylcholin, ein wichtiger Neurotransmitter, der für das Speichern und Abrufen von Informationen verantwortlich ist, wird zu wenig gebildet. Außerdem sind Eiweißablagerungen aus Amyloid im Gehirn typisch. Die genauen Ursachen für die Alzheimer-Demenz, welche häufiger als die vaskuläre Demenz vorkommt, sind bis heute noch ungeklärt. Wissenschaftliche Forschungen ergeben allerdings, dass zunehmendes Alter, weibliches Geschlecht, genetische Belastungen, Rauchen und Alkohol 11 Risikofaktoren sind. Der Verlauf der Krankheit ist meist schleichend und kontinuierlich (Gatterer, Croy 2005, S. 14 – 17). 2. Vaskuläre Demenz: Durch gefäßbedingte Ursachen wie zum Beispiel einem Schlaganfall aufgrund einer Minderversorgung des Gehirns mit Sauerstoff oder Durchblutungsstörungen, kann eine vaskuläre Demenz entstehen. Risikofaktoren für die Entstehung der Krankheit sind Hypertonie, Rauchen, Diabetes mellitus und Hypercholesterinämie. Im Unterschied zur AlzheimerDemenz weist die vaskuläre Demenz einen plötzlichen Beginn auf und schreitet stufenweise voran (Gatterer, Croy 2005, S. 19). 3. Mischform: Dies ist eine Kombination dieser beiden hirnorganischen Demenzarten (Gatterer, Croy 2005, S. 12). 2.5.2 Sekundäre Form Bei der nicht-hirnorganischen Demenz bilden andere organische Krankheiten die Ursache für die Verhaltens-, Befindlichkeits- und kognitiven Veränderungen. Gründe für die Entstehung dieser Demenzform können zum Beispiel Hirnverletzungen, Herzkreislauferkrankungen, Hirngeschwulste aber auch Medikamente, Alkohol und andere Drogen sein (Gatterer, Croy 2005, S. 12). 2.6 Diagnostik Für die Diagnose des dementiellen Syndroms müssen laut dem „Diagnostic and Statistical Manual“ folgende Kriterien erfüllt werden: „Eine nachweisbare Beeinträchtigung des Kurz- und Langzeitgedächtnisses und mindestens eines der folgenden vier Merkmale (…): 1.) Beeinträchtigung des abstrakten Denkvermögens 2.) Beeinträchtigung des Urteilsvermögens 3.) Störung höherer kortikaler Funktionen, wie Aphasie (…), Apraxie, (…), Agnosie (…) und konstruktiver Aufgaben (…) 4.) Persönlichkeitsveränderungen (…)“ (Gatterer, Croy 2005, S. 31). 12 Bedeutend ist, dass die kognitiven und motorischen Einschränkungen das Erledigen von Alltagsaktivitäten, das Sozial- und Beziehungsleben beeinträchtigen. Diese Störungen dürfen „nicht während eines Delirs (einer „kurzfristigen Verwirrtheit“) auftreten“ und „es sollen Hinweise auf einen spezifischen organischen Faktor, der einen ätiologischen Zusammenhang mit der Störung nahe legt, vorhanden sein“ (Gatterer, Croy 2005, S. 31). Des Weiteren muss festgestellt werden, dass den Beeinträchtigungen keine psychische Störung zu Grunde liegt (Gatterer, Croy 2005, S. 31). Zur Diagnosestellung werden zu Beginn eine ausführliche Anamnese und im Folgenden viele verschiedene Untersuchungen mit dem Patienten/der Patientin durchgeführt wie zum Beispiel internistische und neurologische Untersuchungen, Blutabnahmen, EKG, EEG, MRT und CT. Eine Positronen-Emissions-Tomographie und eine Single-Photon-Emissions-Computertomographie werden zum Ausschluss von Differentialdiagnosen gemacht, denn damit kann „die Durchblutung, der Stoffwechsel, die Glukoseverteilung und die Rezeptorendichte und Aktivität von Gehirnarealen untersucht werden (…)“ (Gatterer, Croy 2005, S. 32). Außerdem werden Tests zur Beurteilung der kognitiven Fähigkeiten und Beeinträchtigungen gemacht. Dazu gehören unter anderem der Mini-Mental-State-Fragebogen, der Uhrentest, eine Depressionsskala und wenn möglich eine Fremdanamnese durch Angehörige. Häufig finden diese Untersuchungen in Spezialzentren wie zum Beispiel in einer Memory-Klinik oder in Gedächtnisambulanzen statt (Gatterer, Croy 2005, S. 32; 46). Um festzustellen, ob eine Alzheimer oder eine vaskuläre Demenz vorliegt, wird der Ischämie-Score nach Hachinski berechnet, welcher sich in die Anamnese und die medizinischen Befunde gliedert. Allerdings ist anzumerken, dass endgültig eine Demenz des Alzheimer-Typs erst mittels einer „(…) Gewebeprobe aus dem Gehirn oder durch die Untersuchung des Gehirns (…)“ des verstorbenen demenzkranken Menschen ermittelt werden kann (Gatterer, Croy 2005, S. 34f). Eine Diagnose darf nicht aufgrund rein körperlicher Symptome gestellt werden, denn „erst in fortgeschrittenen Stadien sind diskrete neurologische Auffälligkeiten 13 feststellbar“. Um eine Depression auszuschließen, wird eine „psychiatrische Untersuchung“ durchgeführt (Lektorat Pflege, Menche 2011, S. 1247). Die ersten Symptome werden von dem/der Betroffenen oft nicht erkannt oder er/sie verleugnet sie. Erst wenn die Angehörigen die Verhaltensveränderungen und den Verlust an Erinnerungen bemerken, schreiten sie ein und kontaktieren oftmals den Hausarzt/die Hausärztin. Diese/r verweist gegebenenfalls seinen Patienten/seine Patientin an einen Facharzt/eine Fachärztin weiter, welche/r die Diagnose stellt, wobei dafür eine Zusammenarbeit von verschiedenen Fachdisziplinen sowie mit dem Patienten/der Patientin und seinen/ihren Angehörigen wichtig ist. Entscheidend ist, dass die Symptome „mindestens sechs Monate“ bestehen müssen (Gatterer, Croy 2005, S. 30f). 2.7 Schweregrade der Demenz Es wird zwischen drei Schweregraden des dementiellen Syndroms unterschieden: der leichten, der mittelschweren und der schweren Demenz (Lektorat Pflege, Menche 2011, S. 1246). In folgender Abbildung 2 ist ein Uhrentest sichtbar, welcher die Stadien der Demenz widerspiegelt. Normale Leistung Leichte Demenz Mittelschwere Demenz Schwere Demenz Abb. 2: Uhrentest (Stiftung Warentest 2007, http://www.test.de/Demenz-undAlzheimer-Wie-Sie-helfen-koennen-1494425-2494425/) 2.7.1 Leichte Demenz Eine leichte Demenz liegt vor, wenn die Betroffenen in ihrer gewohnten Umgebung die meisten Alltagsaktivitäten noch ausüben können, jedoch bereits über Beeinträchtigungen klagen wie zum Beispiel das Vergessen von Erlebnissen vor kurzer Zeit, Wortfindungsstörungen, anfängliche Probleme sich in fremder Umgebung zurechtzufinden oder anspruchsvolle Tätigkeiten zu erledigen, jedoch 14 können sie noch ein unabhängiges Leben führen. Oft treten Stimmungsschwankungen auf (Lektorat Pflege, Menche 2011, S. 1246). 2.7.2 Mittelschwere Demenz Menschen mit einer mittelschweren Demenz leiden bereits zusätzlich an Störungen des Langzeitgedächtnisses und vermehrt an Orientierungsstörungen. Sie verlieren zunehmend die Fähigkeit Alltagsaktivitäten auszuführen, einfache Aufgaben können noch erledigt werden. Die Betroffenen sind nun bereits in einem Stadium, in dem sie ihre Krankheit nicht mehr verbergen können und auf Hilfe und Unterstützung, zum Beispiel in Form einer Aufsichtsperson, angewiesen sind (Lektorat Pflege, Menche 2011, S. 1246). 2.7.3 Schwere Demenz Personen mit einem höheren Grad an Demenz sind hilfsbedürftig und brauchen Unterstützung in allen Lebensbereichen. Ihre motorischen Fähigkeiten verlieren sie mehr und mehr und erkranken zunehmend an körperlichen Komplikationen. Zudem können sie nur noch wenige Wörter sprechen (Lektorat Pflege, Menche 2011, S. 1246). 2.8 Therapie Die einzelnen Therapien lassen sich in drei Gruppierungen einteilen: 1. „Basistherapie“: Dazu zählen regelmäßige Kontrollen und die medizinische Behandlung von Begleiterkrankungen und Risikofaktoren wie Übergewicht, Hypertonie oder Hypercholesterinämie (Haberstroh, Pantel 2011, S. 27 – 29). 2. „Nicht-medikamentöse Therapie“: a. „Kognitiv-aktivierende Maßnahmen“: Zum Beispiel „(…) Gedächtnisprogramme, kognitives Training oder auch das Realitätsorientierungstraining (ROT), zielen darauf ab, die kognitiven Fähigkeiten von Menschen mit Demenz zu verbessern oder zumindest zu aktivieren und zu fördern“ (Haberstroh, Pantel 2011, S. 27 – 29). Allerdings sollten solche Trainings nur bei Demenz im leichten Stadium durchgeführt werden, denn ansonsten betonen sie den Gedächtnisverlust der Betroffenen und bewirken eine frustrierte 15 Stimmung. Dies kann dazu führen, dass sich die Demenzkranken immer mehr zurückziehen (Haberstroh, Pantel 2011, S. 27 – 29). b. „Ressourcen-orientierte Maßnahmen“: Diese Maßnahmen konzentrieren sich auf die Verbesserung von nicht-kognitiven Faktoren und tragen somit zur Förderung der Lebensqualität bei. „Musik(therapie), Ergotherapie, Kunst- und Tanztherapie, Validation, basale Stimulation (…), Verhaltenstherapie/-management (…)“ können in jedem Krankheitsstadium angeordnet werden (Haberstroh, Pantel 2011, S. 27 – 29). c. „Schulung der Pflegepersonen“: Erwähnenswert dabei ist die Psychoedukation. Wichtig ist, dass nicht nur das Pflegepersonal, sondern auch die Angehörigen Informationen über den richtigen Umgang mit einem demenzkranken Menschen erhalten, denn durch deren Hilfe stehen sie im unmittelbaren Kontakt mit dem/r Betroffenen und beeinflussen seine/ihre Lebensqualität (Haberstroh, Pantel 2011, S. 27 – 29). 3. Medikamentöse Therapie a. „Behandlung der kognitiven Symptome“: Cholinesterasehemmer beeinflussen sowohl kognitive Fähigkeiten wie zum Beispiel das Leistungsniveau als auch nicht-kognitive Fähigkeiten. Des Weiteren zeigen Memantine bei starker Alzheimer-Demenz gute Erfolge (Haberstroh, Pantel 2011, S. 27 – 29). b. „Behandlung der nicht-kognitiven Symptome“: Psychopharmaka, vor allem Neuroleptika, Antidepressiva und Hypnotika, werden zur Behandlung von Depressivität, Wahnstörungen, Unruhe, Aggressivität und Störungen des Tag-Nacht-Rhythmus eingesetzt (Haberstroh, Pantel 2011, S. 27 – 29). c. „Behandlung des vaskulären Risikoprofils“: Die Hypertonie, der Blutzucker und der Cholesterinwert im Blut werden durch Optimierung bzw. Senkung behandelt (Haberstroh, Pantel 2011, S. 27 – 29). Bei all den genannten Therapiearten von Demenz ist wichtig zu beachten, dass nie alle Behandlungen für jeden Patienten/jede Patientin gleich passend sind. Die 16 Therapie muss individuell auf den Betroffenen/die Betroffene abgestimmt werden. Des Weiteren gibt es für manche nicht-medikamentöse Verfahren noch keine wissenschaftliche Wirksamkeitsnachweise (Haberstroh, Pantel 2011, S. 27 – 29). 17 3. Pflegemodelle für die Betreuung von demenzkranken Menschen Bei der Recherche nach passender Literatur zum Thema „Betreuung von demenzkranken Menschen“ bin ich auf verschiedene Pflegemodelle gestoßen. Diese beschreiben den Umgang mit dementen Personen und liefern wichtige Informationen und Hilfestellungen für die Angehörigen und die Pflegenden. Dadurch wird die Betreuung, Begleitung und Förderung verwirrter Menschen erleichtert, unterstützt und verbessert. Im Folgenden möchte ich nun einen Auszug aus einigen Pflegekonzepten bringen. 3.1 Psychobiografisches Pflegemodell nach Erwin Böhm Erwin Böhm, geboren am 16. April 1940 in Wien, als Krankenpfleger tätig, widmete sich bereits früh Fachgebieten der Psychiatrie. Er schrieb Bücher über die Krankenpflege und die Pflege demenzkranker Menschen. 1985 veröffentlichte er sein erstes Buch mit dem Titel „Krankenpflege – Brücke in den Alltag“. Bald darauf, 1988, erschien das Buch „Verwirrt nicht die Verwirrten“, mit welchem er große Erfolge erzielen konnte, denn darin beschreibt Böhm ein Reaktivierungskonzept, welches „(…) den Bewohnern Hilfe zur Selbsthilfe geben“ soll (ENPP-Boehm GmbH o.J., http://www.enpp-boehm.com/de/enpp-boehm-gmbh/erwin-boehm.html abgerufen am 23. Juli 2012). Aufgrund seiner erfolgreichen Arbeit erlangte er im Jahr 2008 das goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich. Er gilt als der „(…) Begründer der Psychobiographischen Pflegetheorie und des Psychobiographischen Pflegemodells (…)“, denn er entwickelte damit einen „(…) ganzheitlichen und äußerst praxisorientierten Ansatz für die Geriatrie, Gerontopsychiatrie und Psychogeriatrie (…)“ (ENPP-Boehm GmbH o.J., http://www.enpp-boehm.com/de/enpp-boehmgmbh/erwin-boehm.html abgerufen am 23. Juli 2012). Als erster Pflegeforscher konzipierte er somit ein Modell für die Betreuung und Pflege von Menschen mit psychischer Beeinträchtigung (Messer 2009, S. 56). 3.1.1 Inhaltliche Aspekte des psychobiografischen Pflegemodells Böhm kritisierte die bisherige Arbeitsweise mit psychisch betagten Patienten/Patientinnen und stellte mit seinem Ausspruch „‚Wir alle sind zum Leben, zum Wiederaufleben und Lebendig-sein und nicht zum Aufheben in einer bestimmten Institution geschaffen‘“ „(…) die bisher übliche somatisch orientierte Sichtweise in Frage“ (Messer 2009, S. 56). Während seiner Arbeit in der Gesundheits- und 18 Krankenpflege fiel ihm auf, dass die Pflegekräfte den Heimbewohnern/Heimbewohnerinnen alle Tätigkeiten abnahmen. Die Bewohner/Bewohnerinnen wurden nicht dazu animiert und motiviert, die Tätigkeiten selbst auszuführen. Die Menschen vereinsamten daraufhin und hatten keine eigenen Aufgaben mehr zu erledigen. Daraufhin entwickelte Böhm 1965 das Reaktivierungsmodell, welches besagt, dass die Demenzkranken selbst versuchen sollen, ihre Alltagsaktivitäten eigenständig auszuüben. Er wollte die Menschen motivieren, aktiv und selbstständig alltägliche Tätigkeiten, die ihnen von früher bekannt waren, wieder aufzunehmen. Dazu musste im Vorfeld eine Recherche mittels Biografiearbeit mühsam durchgeführt werden (ENPP-Boehm GmbH o.J., http://www.enpp-boehm.com/de/enpp-boehm-gmbh/erwin-boehm.html abgerufen am 23. Juli 2012). Für ihn ist es wichtig, dass zuerst auf die Biographie und somit auf die Psyche und Persönlichkeit des Demenzkranken eingegangen wird, ehe die Körperteile in den Mittelpunkt der Pflege gerückt werden. Das besagt auch sein Ausspruch „‚Zuerst muss die Seele bewegt werden‘“ (Messer 2009, S. 56; 58). Böhm legt in seinem psychobiographischen Pflegemodell fest, dass die „(…) gefühlsmäßigen (emotionalen) und triebhaften Bedürfnisse (…)“ eines demenzkranken Menschen erkannt werden müssen (Messer 2009, S. 57). Die Biographie wird mit dem Patienten/der Patientin erarbeitet, denn laut Böhm entsteht aus der Lebensgeschichte die Erkrankung, welche eher „‚(…) als seelisches Problem verstanden (…)‘“ wird (Messer 2009, S. 57). Nicht nur die Lebensgeschichte wie Familie, Wohnort, Schulbildung und beruflicher Werdegang, sondern auch Werte, Normen und prägende Lebensereignisse des/der Demenzkranken sind für die Pflege wichtig. Durch dieses Gespräch werden die Betroffenen reaktiviert und ihre Gewohnheiten und individuellen Bedürfnissen werden ihnen bewusst. Dadurch erkennen sie einen Sinn für das selbstständige Mitarbeiten in der Pflege (Messer 2009, S. 57f). Viele Demenzkranke befinden sich bereits in einem schweren Stadium der Krankheitsentwicklung und weisen erhebliche Beeinträchtigungen in der Kommunikation auf. Genau diese Personen möchte Böhm über Töne, Berührungen 19 oder Stimmungen erreichen wie zum Beispiel mittels Gerüche, Gegenstände, Tiere oder Menschen (Messer 2009, S. 57). Wie bereits erwähnt, ist für ihn die Beziehung zwischen Pflegekraft und dem/der zu Pflegenden besonders wichtig. Er vertritt die Meinung, „(…) dass die Haltung der Pflegekraft die Handlung bestimmt. (…) Denn die Sichtweise der Pflegenden bestimmt die Pflegeform und die Haltung, den Ausdruck der Pflegeden“ (Messer 2009, S. 58). Durch die Biografiearbeit lernt der/die Pflegende seinen Patienten/seine Patientin besser kennen und ändert dadurch auch seine/ihre Sichtweise in der Pflege (Messer 2009, S. 58). Des Weiteren ist es für Böhm von Bedeutung, dass eine Pflegediagnose erstellt wird, um die Situation des Patienten/der Patientin genau zu verstehen. Diese Pflegediagnose ist jedoch von „(…) der ärztlichen Diagnose, der Pflegeanamnese, dem Patienten/Klientenstatus (psychisch, physisch und sozial) dem differentialdiagnostischen Ausgang (…)“ und „(…) der Biographieerhebung, -arbeit“ abhängig (Messer 2009, S. 59f). 3.1.2 Interaktionsstufen „Böhm unterscheidet in seinem Modell verschiedene Stufen der Erreichbarkeit oder Interaktionsstufen, in denen sich ein Mensch befinden kann“ (Messer 2009, S. 59). Durch die Einteilung der Demenzkranken in ihre jeweilige Stufe kann besser herausgefunden werden, wie es ihnen geht und welche Ressourcen und Kompetenzen sie aufbringen. So kann der/die Betroffene individuell und speziell gefördert werden (Messer 2009, S. 59). „Reaktivieren 1: Sozialisation, historische, regionale Geschichte und Zeitgeist Reaktivieren 2: Mutterwitz je nach Region, ironischer Witz, Dialekt und Muttersprache Reaktivieren 3: Emotionale Grundbedürfnisse, höhere Akkus der Seele Reaktivieren 4: Prägung, Aphorismen, bestimmte Verhaltensmuster, Milieusprache, Sprüche der Region, Arbeiter, Bürger etc.; Was macht mich wichtig? Was erregt mich? Wie mache ich was nach meinem Stil? Reaktivieren 5: Höhere und niedere Triebe und Motive 20 Reaktivieren 6: Intuition, Aberglaube, Volksbrauchtum und Religion Reaktivieren 7: Urkommunikation“ (Messer 2009, S. 59) 3.1.3 Ziele des psychobiografischen Pflegemodells Mit seiner Pflegetheorie will Erwin Böhm die Psyche des Menschen wiederaufbauen, aufrecht erhalten und verbessern. Des Weiteren sind verbliebene Fertigkeiten und Fähigkeiten intensiv und kontinuierlich zu fördern. Unabhängig davon ist es wichtig, seine/ihre Identität und Persönlichkeit zu respektieren (ENPP-Boehm GmbH o.J., http://www.enpp-boehm.com/de/enpp-boehm-gmbh/erwin-boehm.html abgerufen am 23. Juli 2012). Er möchte in der Pflege erreichen, dass die betagten Menschen wieder aktiv im Leben stehen und sich nicht zurückziehen, was ein Fortschreiten ihrer Krankheit verursachen kann (Messer 2009, S. 58). 3.2 Validation nach Naomi Feil „In den Schuhen des anderen gehen“ ist ein bekannter Leitgedanke des Pflegekonzepts „Validation“, welches ab 1963 in den USA von Naomi Feil entwickelt wurde (Feil, de Klerk-Rubin 2010, S. 15). Validation ist eine Methode zur Behandlung und Pflege von desorientierten alten Menschen. (Feil, de Klerk-Rubin 2010, S. 167). Es geht darum, sehr alte, mangelhaft orientierte oder desorientierte Menschen besser verstehen zu können und sich in sie hineinzuversetzen. Beim Validieren werden die Gefühle eines/r anderen anerkannt und ihm/ihr dadurch gezeigt, dass „(…) seine Gefühle wahr sind“ (Feil, de Klerk-Rubin 2010, S. 15). Besonders wichtig in der Validation ist das Einfühlungsvermögen. Durch das Kennenlernen der Gefühle des/der anderen wird Vertrauen geschaffen, welches erneut Selbstwertgefühl erzeugt und Stress reduziert. Durch die Validation kann ein desorientierter, alter Mensch seine verlorene Würde wiedererlangen (Feil, de KlerkRubin 2010, S. 15). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Validation eine Kombination aus folgendem ist: 21 „einer grundlegenden, einfühlsamen Einstellung, einer Entwicklungsmethode für alte, mangelhaft orientierte und desorientierte Menschen, die uns hilft, ihr Verhalten zu verstehen, und eine spezifische Technik, die diesen Menschen hilft, ihre Würde wiederzugewinnen“ (Feil, de Klerk-Rubin 2010, S. 15) 3.2.1 Validation und ihre Anwendung Menschen, die zwar an einer geistigen Behinderung oder einer Geisteskrankheit leiden, jedoch orientiert sind, werden nicht validiert. Weitere Ausschlusskriterien für Validation sind kein hohes Alter und ein organisches Trauma wie zum Beispiel eine Sprachstörung aufgrund eines Schlaganfalls. Validation wird nur bei desorientierten, alten Menschen (80 Jahre oder älter), bei denen keine psychische Erkrankung voraus gegangen ist, durchgeführt. Die Ursache der Desorientierung darf keine körperliche Vorerkrankung sein, sondern sie entsteht aufgrund einer Kombination von physischen, psychischen und sozialen Verlusten (Feil, de Klerk-Rubin 2010, S. 43f). 3.2.2 Ziele der Validation „Dazu beitragen, dass ältere Personen möglichst lange in ihren eigenen Wohnungen bleiben können Wiederherstellen des Selbstwertgefühls Reduktion von Stress Rechtfertigung des gelebten Lebens Lösen der unausgetragenen Konflikte aus der Vergangenheit Reduktion chemischer und physischer Zwangsmittel Verbesserung der verbalen und nonverbalen Kommunikation Verhindern eines Rückzugs in das Vegetieren Verbesserung des Gehvermögens und des körperlichen Wohlbefindens Pflegern Freude und neue Energie schenken Familien helfen, mit ihren desorientierten Angehörigen zu kommunizieren“ (Feil, de Klerk-Rubin 2010, S. 15f) 22 3.2.3 Validationsanwender Validationsanwender sind Personen, die sehr alte, desorientierte Menschen in ihrer eigenen Lebenswelt mit Empathie begegnen und deren Gefühle zu verstehen und zu respektieren versuchen. Sie holen diese Menschen in ihrer Welt ab, in der sie sich gerade befinden, um sie vor der Isolation zu bewahren (Feil, de Klerk-Rubin 2010, S. 52 – 56). Validationsanwender akzeptieren die Meinungen des alten Menschen, geben kein Urteil und keine Ratschläge ab, sondern sind „vertrauensvolle Zuhörer“ (Feil, de Klerk-Rubin 2010, S. 53). „Die Aufgabe der Validationsanwender liegt darin, dem sehr alten, desorientierten Menschen bei der Erfüllung der letzten Lebensaufgabe zu helfen: in Frieden zu sterben“ (Feil, de Klerk-Rubin 2010, S. 53). 3.2.4 Veränderungen durch Validation „Validation ist ein Prozess, durch den verwirrte, sehr alte Menschen verbal und nonverbal kommunizieren können, egal was sie gerade auf dem Herzen haben oder wo sie in Gedanken sind“ (Feil, de Klerk-Rubin 2010, S. 56) Validation wirkt sich in langsamen Schritten positiv auf das Verhalten desorientierter, alter Menschen aus. So verbessern sich unter anderem die Sitzhaltung und der Gang, unkontrollierte Bewegungen nehmen ab und die verbale und nonverbale Ausdrucksfähigkeit wird gesteigert. Die Menschen lernen wieder fröhlicher zu sein und entwickeln ein größeres Selbstwertgefühl, welches ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität steigert. Nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch deren Verwandte und Pflegende werden durch Validation positiv beeinflusst. Sie erleben wieder mehr Freude, bekommen Lebensenergie und können mit ihren Familienmitgliedern stressfreier umgehen (Feil, de Klerk-Rubin 2010, S. 56f.). 3.3 Basale Stimulation Basale Stimulation ist ein Konzept, welches ursprünglich vom Psychologen Prof. Dr. Andreas Fröhlich für behinderte Kinder entwickelt wurde und in Zusammenarbeit mit Christel Bienstein in die Pflege integriert wurde (Messer 2009, S. 86). Für Bienstein bedeutet basale Stimulation „‚(…) den Menschen dort abzuholen, wo er wahrnehmen kann, und ihn von dort ausgehend zu fördern. Basale Stimulation knüpft an die primärsten Wahrnehmungserfahrungen des Menschen an. Sie setzt nichts voraus‘“ (Gatterer, Croy 2005, S. 176). 23 Die basale Stimulation wird bei der Behandlung und Pflege von schwer dementen Personen angewandt, um deren Wahrnehmung zu erhalten, zu fördern oder wieder herzustellen (Gatterer, Croy 2005, S. 176). Die Betroffenen gelangen zu einem bewussten Erleben des eigenen Körpers (Messer 2009, S. 86). Es wird angenommen, dass selbst Personen mit schwerer Wahrnehmungsbeeinträchtigung Berührungen, „(…) Gleichgewichtsreaktionen und Vibrationen spüren“ können (Gatterer, Croy 2005, S. 176). Bei der Durchführung aller Maßnahmen ist wichtig, dass das Wohlbefinden des Menschen beachtet wird und nur solche Interventionen durchgeführt werden, welche der schwer beeinträchtigten Person helfen (Gatterer, Croy 2005, S. 176). Des Weiteren darf es zu keiner Reizüberflutung kommen (Messer 2009, S. 79). 3.3.1 Ziele der basalen Stimulation Die Ziele von basaler Stimulation sind die Förderung und Verbesserung der Wahrnehmung, der Bewegung und der Kommunikation. (Gatterer, Croy 2005, S. 176). Da wahrnehmungsbeeinträchtigte Personen auf Sinnesreize reagieren, kann durch mehrmaliges Stimulieren der Sinne verhindert werden, dass sich diese Menschen zurückziehen und isoliert leben (Stoppe 2007, S. 118). Außerdem können alte Erinnerungen der Demenzkranken durch Stimulationen mit Gegenständen oder Nahrungsmitteln geweckt werden (Messer 2009, S. 87f). 3.3.2 Arten der basalen Stimulation Körperstimulation durch Druck, Gleichgewichtsstimulation durch das „Schaukeln im Schaukelstuhl“, haptische Stimulation durch das Einreiben des eigenen Körpers mit einer Creme oder auch vibratorische Stimulation durch das Halten eines elektrischen Rasierers in der Hand sollen helfen, dass sich schwer beeinträchtigte Menschen selbst wahrnehmen und begreifen können (Messer 2009, S. 88f). Andere Formen der Stimulation sind die olfaktorische Stimulation durch bekannte Gerüche wie zum Beispiel das eigene Parfüm, und die visuelle Stimulation durch das Anschauen von Fotos aus der Vergangenheit (Messer 2009, S. 88f). Eine Stimulation kann jedoch auch mit Nahrungsmittel durchgeführt werden. Durch süße, salzige und saure Speisen können die Sinnesreize angeregt werden (Stoppe 2007, S. 118). 24 Körperstimulation Am meisten Bedeutung in der basalen Stimulation kommt der „(…) Förderung des somatischen Wahrnehmungsbereiches“ zu (Gatterer, Croy 2005, S. 177). Das Ziel dieser Stimulation ist es, dass die beeinträchtigte Person ihr bewusstes Körperempfinden wiedererlangt und lernt, ihren Körper zu spüren und sich dabei durch Berührung, Ganzwaschung, atemstimulierende Einreibung, Massagen und begrenzende Lagerung wohlzufühlen (Gatterer, Croy 2005, S. 177). Durch harmonische Berührungen der Pflegeperson erfährt der Patient/die Patientin Sicherheit, Wohlgefühl und Beruhigung. Die Konzentration auf den Schmerz wird reduziert. Je nachdem auf welche Art und in welchem Tempo die Berührungen erfolgen, zeigt der/die Betroffene unterschiedliche Reaktionen. Diese können sich in Zurückziehen, Blockieren, Zuwenden zur Pflegeperson und in Wohlwollen ausdrücken. Besonders bedeutend sind Initialberührungen, welche meistens am Arm oder an der Hand ausgeführt werden. Bei Menschen mit Bewusstseinsbeeinträchtigung wird als erstes eher die Schulter oder der Brustkorb berührt (Gatterer, Croy 2005, S. 177f). Mit Druck wird immer von der Körpermitte in die Peripherie gestrichen. Dadurch wird sowohl durch die Hand des Pflegenden als auch durch die unterschiedlichen Materialen zur Berührung wie zum Beispiel Waschlappen oder Schwämme, eine Reizauslösung bewirkt. Wichtig ist unter anderem die Wassertemperatur, denn ein Wechsel der Wassertemperatur regt erneut die Reize an. Durch Kleidung wird die Körperwahrnehmung und Körpererfahrung gefördert (Gatterer, Croy 2005, S. 180f). Damit Berührungen, Waschungen und Massagen eine Wirkung erzielen, sollten folgende Punkte beachtet werden. „Für Ruhe und eine angenehme Atmosphäre sorgen Überhastete Arbeitsweise vermeiden Den Beginn und das Ende von Pflegehandlungen durch Initialberührung kennzeichnen Die Berührung für den Berührten deutlich, aber angenehm wahrnehmbar machen 25 Keine oberflächlichen, streifenden, abgehackten Berührungen, keine punktuellen Berührungen Die Berührungen ruhig, mit flächig aufgelegter Hand und konstantem Druck durchführen.“ (Gatterer, Croy 2005 S. 177) In der Praxis werden viele verschiedene Formen der Körperstimulation angewandt: Basalstimulierende Ganzwaschungen Das Ziel von Ganzwaschungen ist die Verbesserung der eigenen Körperwahrnehmung des Patienten/der Patientin. Im Folgenden möchte ich drei verschiedene Formen der Ganzkörperwäsche vorstellen. Entscheidend für diese Behandlung ist die Haarwuchsrichtung des Betroffenen/der Betroffenen. Je nachdem in welche Richtung gestrichen wird, löst es bei den Patienten/Patientinnen unterschiedliches Empfinden aus (Gatterer, Croy 2005, S. 178). 1. Beruhigende Ganzwaschung: Diese Ganzwaschung wird bei Menschen durchgeführt, die eine Wahrnehmungsstörung aufweisen und ihren Körper nicht mehr fühlen können. Sanfte Berührungen mit Hilfe von Waschlappen und Handtüchern bewirken, dass die Patienten ruhiger und entspannter werden. Indikationen für diese Form der Ganzwaschung sind: Hyperaktivität, Unruhe, Verwirrtheit, Morbus Alzheimer, Einschlafstörungen, Schmerzen, Herzinfarkt und bevorstehende Operationen. Bedeutend ist, dass die Bewegungen in Haarwuchsrichtung und in sehr warmem Wasser erfolgen. 2. Belebende Ganzwaschung: Dabei wird der Körper gegen die Haarwuchsrichtung mit lauwarmem oder kühlerem Wasser berührt. Das verwendete Material ist rauer. Durch die Waschung wird der Patient/die Patientin angeregt und aktiviert. Bei unruhigen und desorientierten Menschen ist diese Waschung zu vermeiden. 3. Neurophysiologische Waschung: Diese Form wird bei Menschen mit einer Halbseitenlähmung angewandt, damit der/die Betroffene seine/ihre 26 Aufmerksamkeit auf die gelähmte Körperhälfte richtet. Die Waschung erfolgt ausgehend von der kranken Körperseite mit leichtem Druck zur gesunden. (Gatterer, Croy 2005, S. 178) Atemstimulierende Einreibung Die atemstimulierende Einreibung bewirkt „(…) bei Menschen mit schneller, oberflächlicher Atmung, Einschlafstörungen, Verspanntheit, Schmerzen, Stresssymptomatik (…)“ sowie bei „(…) Palliativpatienten, gerontopsychiatrischen Patienten, Demenzkranken und Patienten mit Wahrnehmungsstörungen“ Entspannung, Beruhigung und eine tiefe Atmung (Gatterer, Croy 2005, S. 179). Die Patienten/Patientinnen können dadurch ihren Körper besser spüren, sind konzentrierter und der Schmerz wird reduziert (Gatterer, Croy 2005, S. 179). Massagen Massagen wirken beruhigend und entspannend und fördern die Wahrnehmung des eigenen Körpers. „Unruhe, Ein- und Durchschlafstörungen, Spastiken, Kontrakturen und Sensibilitätsstörungen“ können durch Massagen positiv beeinflusst werden (Gatterer, Croy 2005, S. 179). 3.4 Personenzentrierte Pflege nach Tom Kitwood In der personenzentrierten Pflege nach Tom Kitwood steht die Frage „‚Was heißt es, eine Person zu sein?‘“ im Mittelpunkt (Messer 2009, S. 76). Das Personsein bezieht sich sowohl auf den demenzkranken Menschen als auch auf seine Angehörigen und die Pflegenden. Tom Kitwood ist der Meinung, dass die Arbeit an und mit Demenzkranken „(…) ihr Personsein – entsprechend dem Grad der Krankheitsentwicklung – erhalten und bewahren kann“ (Messer 2009, S. 77). Für ihn ist es wichtig, dass demenzkranke Menschen gleich behandelt werden wie gesunde Menschen, denn jeder hat die gleichen Bedürfnisse und Rechte (Messer 2009, S. 77). Eine Person mit Demenz soll aufgrund ihrer Erkrankung nicht als Objekt, sondern als Subjekt mit ihrer eigenen Persönlichkeit, Individualität und ihren Ressourcen gesehen werden (Messer 2009, S. 77). 27 „Der Mensch bleibt ein Mensch mit seiner Vergangenheit, Eigenheit und Würde“ (Geiger 2011, Klappentext). Die Pflege und Betreuung von demenzkranken Menschen kann positive Auswirkungen auf die Krankheit haben. So können die Einschränkungen, welche aufgrund der Erkrankung entstehen, durch eine positive Personenarbeit ausgeglichen werden. Im Vordergrund dabei stehen das Wohl des Patienten/der Patientin und die Befriedigung seiner/ihrer Bedürfnisse. Dadurch soll seine/ihre Persönlichkeit und das Personsein erhalten bleiben und Selbstvertrauen gewonnen werden. Es gibt zahlreiche positive Interaktionen in der Betreuung dementer Menschen wie zum Beispiel das Erkennen von Gefühlen und Bedürfnissen, das Anerkennen des/der Demenzkranken als wertschätzende Person und die Zusammenarbeit des Patienten/der Patientin mit den Pflegenden, wodurch die Selbstständigkeit des dementen Menschen gesteigert werden soll. Weitere positive Interaktionen sind die Entspannung und das Feiern, wodurch der/die Betroffene das Gefühl bekommt, mitten „(…) in der Gesellschaft zu sein (…)“, die Validation und das Stützen und Halten, damit er/sie sich sicher und geborgen fühlt (IstaVea-Mathias Berger o.J., http://www.istavea.de/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=253 abgerufen am 6. August 2012). 3.4.1 Bedürfnisse demenzkranker Menschen In Kitwoods Pflegetheorie sind die Bedürfnisse der Patienten/Patientinnen von besonderer Bedeutung, denn er ist der Meinung, dass sie ähnlich zu denen von gesunden Personen sind, allerdings unterscheiden sie sich im Ausdruck. Menschen mit Demenz drücken ihre Gefühle teils stärker, teils jedoch auch schwächer aus als gesunde. „Mögliche grundlegende Bedürfnisse sind laut Kitwood und Müller Hergl:“ (Messer 2009, S. 78) „Die Liebe (…) Das Verlangen nach Trost (…) Das Verlangen nach primärer Bindung, das durch anklammerndes Verhalten (…) und ständiges Rufen ausgedrückt werden kann (…) 28 Das Verlangen in eine Einbindung in kleine Gruppen (…) Das Verlangen nach Arbeit (…) Das Verlangen nach Identität (…)“ (Messer 2009, S. 78) 3.4.2 Dementia Care Mapping (DCM) Zusätzlich zum personenzentrierten Pflegeansatz entwickelte Tom Kitwood ein Programm namens Dementia Care Mapping, um die Lebensqualität und das Wohlbefinden von demenzkranken Menschen zu untersuchen (Messer 2009, S. 28). Evaluiert werden in diesem Verfahren 24 Verhaltenskategorien, das relative Wohlbefinden, positive Ereignisse und personale Detraktionen wie zum Beispiel das Einschüchtern oder das Ignorieren. Dabei begleitet ein DCM-Beobachter einen Tag lang einen Demenzkranken/eine Demenzkranke und versucht sein/ihr Verhalten und seine/ihre Situation in einer Pflegeeinrichtung zu erfassen. Alle Beobachtungen werden in einem Beobachtungsprotokoll vermerkt (Messer 2009, S. 28f). Im Folgenden möchte ich einen kleinen Auszug aus den Verhaltenskategorien bringen: „Essen und Trinken Teilnahme an einem Spiel Schlafen und Dösen Völlig in sich gekehrt und sozial nicht einbezogen sein Selbstpflege Pflege erhalten Beschäftigung mit (Haus-) Arbeit Unabhängiges Gehen/Stehen/Fortbewegen“ (Messer 2009, S. 29) Dadurch kann ermittelt werden, welche Auswirkungen bestimmte Interventionen auf den Menschen haben und ob sie bei den Betroffenen Gefallen finden oder nicht. Ein Einsatz des DCM-Programmes findet auch bei Menschen mit schnellem Fortschreiten der Krankheit, starken Aggressionen und bei Rückzug der Demenzkranken statt. Durch die Evaluation können die Ursachen und Gründe für 29 dieses Verhalten herausgefunden werden. Außerdem kann so die Pflege, Betreuung und Begleitung dieser Menschen verbessert werden (Messer 2009, S. 28). 30 4. Pflegerische Aspekte im Umgang mit demenzkranken Menschen Tom Kitwood bezeichnet in seinem Pflegekonzept die Betreuung und Pflege demenzkranker Menschen als „(…) eine der anspruchvollsten Aufgaben (…), die es im Leben gibt und die eine Gesellschaft zu vergeben hat“ (Messer 2009, S. 77), denn sie brauchen zunehmend Unterstützung bei zahlreichen Alltagsaktivitäten wie zum Beispiel Körperpflege, Essen und Trinken, Mobilisierung und Ausscheidung. Oftmals wird jedoch die Hilfe von Angehörigen oder Pflegenden durch den Demenzkranken/die Demenzkranke abgelehnt, weil er/sie nicht abhängig sein will und teilweise auch seine/ihre aktuelle Situation falsch einschätzt. Er/Sie fühlt sich hilflos und ängstlich, denn er/sie bemerkt, dass seine/ihre Unselbstständigkeit voranschreitet (Gatterer, Croy 2005, S. 225f). „(…) wenn es dunkel wird, kommt die Angst. Da irrt der Vater rat- und rastlos umher wie ein alter König in seinem Exil. Dann ist alles, was er sieht, beängstigend, alles schwankend, instabil, davon bedroht, sich im nächsten Moment aufzulösen. Und nichts fühlt sich an wie zu Hause“ (Geiger 2011, S. 12). Deshalb ist es wichtig, behutsam und mit Empathie dem/der Betroffenen zur Seite zu stehen und ihn/sie in seiner/ihrer Selbstständigkeit zu bestärken (Gatterer, Croy 2005, S. 225f). Zusätzlich ist zu beachten, dass demenzkranke Menschen sehr sensibel und leichter verletzbar sind (Kojer, Schmidl 2011, S. 20). Im Folgenden gehe ich auf unterschiedliche pflegerische Aspekte im Alltag eines Menschen mit Demenz ein. 4.1 Kommunikation Demenzkranke Menschen „(…) können ihre körperlichen und seelischen Beschwerden nicht mehr gedanklich reflektieren; sie erleben sie vorwiegend oder ausschließlich auf der Gefühlsebene“ (Kojer, Schmidl 2011, S. 20). Wie bereits bei den Symptomen der Demenz erwähnt wurde, wird die Sprach- und Sprechfähigkeit mit Fortschreiten der Erkrankung eingeschränkt. Demenzkranke 31 Menschen haben Schwierigkeiten, ihre Gefühle und Bedürfnisse mit Worten auszudrücken (Kojer, Schmidl 2011, S. 13f). Deshalb sollte der Gesprächspartner versuchen auf den Demenzkranken/die Demenzkranke einzugehen und durch Einfühlungsvermögen eine Beziehung zu ihm/ihr aufzubauen. So können die Wünsche und Sorgen leichter erfasst und dem dementen Menschen Gefühle von Wärme, Liebe, Nähe, Verständnis und Zuwendung gegeben werden. Um eine Beziehung zum/r Betroffenen aufzubauen, eignet sich dafür besonders gut die Methode von Naomi Feil, welche bereits im vorherigen Kapitel beschrieben wurde (Kojer, Schmidl 2011, S. 13f). „,Wer den Patienten verstehen möchte, muss versuchen, sich in seine Gefühlswelt einzufühlen‘“ (Gottschlich 2007, S. 24). Bei der Kommunikation mit demenzkranken Personen ist wichtig zu wissen, dass nicht nur mit lauter und klarer Stimme gesprochen werden muss, sondern auch viel Geduld ins Gespräch eingebracht werden muss. Zusätzlich sind Mimik, Gestik und Tonfall Hilfsmittel, um die Kommunikation zu erleichtern bzw. zu verbessern. Genaue Beobachtungen helfen Sorgen und Ängste der Betroffenen herauszufinden (Kojer, Schmidl 2011, S. 13 – 15). Unabhängig vom Stadium der Krankheit können demente Menschen Ja-NeinEntscheidungen treffen. Durch Reaktionen wie Lächeln, Blickkontakt halten oder durch Abwehrhaltungen können sie ihre Antwort auf Fragen zeigen. Demenzkranke müssen mangels Selbstvertrauen beim Treffen eigener Entscheidungen ermutigt werden. „Dies gelingt am besten durch den Aufbau einer tragfähigen Beziehung zur Betreuerin, die Schaffung einer Atmosphäre der Sicherheit und Geborgenheit, einfache, verständliche Information, wiederholte Gespräche ohne Zeitdruck, Signale der Betreuerin wie „Du bist nicht allein“, „Ich bleibe bei Dir“, „Ich helfe Dir“, „Wir schaffen das gemeinsam“ (Kojer, Schmidl 2011, S. 19). 32 Demenzkranke Menschen benutzen oft Symbole, um sich auszudrücken und sich zu verständigen. Die Symbole stehen für Dinge, Menschen, Ereignisse oder auch für Gefühle und Bedürfnisse. Mit Fortschreiten der Erkrankung ersetzen die Betroffenen ihr Gesagtes durch Bewegungen und Handlungen. Für die Angehörigen ist es manchmal schwierig, diese Symbole zu erkennen. Verstehen sie jedoch den Demenzkranken/die Demenzkranke, können sie leichter eine Beziehung zu ihm/ihr aufbauen, entsprechend auf die Signale reagieren und die richtige Hilfe und Unterstützung anbieten (Kojer, Schmidl 2011, S. 21). 4.2 Körperpflege Die Körperpflege ist ein essentieller Bestandteil der Betreuung von demenzkranken Menschen, denn ihr „(…) Interesse an Sauberkeit (…)“ sinkt im Laufe der Krankheit (Gatterer, Croy 2005, S. 226). Sie vergessen nicht nur den Nutzen von alltäglichen Gegenständen für die Körperpflege wie zum Beispiel Zahnbürste, Kamm oder Duschbad, sondern entwickeln auch Schwierigkeiten diese zu verwenden. Demenzkranke Menschen zeigen ein anderes Gefühl für Sauberkeit, denn sie glauben sich bereits gewaschen zu haben und halten es nicht für nötig, sich täglich zu waschen (Gatterer, Croy 2005, S. 226). Um eine Abwehrreaktion des/der Demenzkranken zu verhindern, kann die tägliche Pflege erleichtert werden, indem die früheren Gewohnheiten des Patienten/der Patientin berücksichtigt und die Würde und Intimsphäre geachtet werden. Wichtig ist, dass Sicherheitsvorkehrungen im Bad getroffen werden wie zum Beispiel das Verwenden von Haltegriffen und rutschfesten Matten in der Dusche oder der Badewanne, damit ein Sturz vermieden werden kann. Bei Unsicherheiten in der Dusche gibt es die Möglichkeit, einen Duschsitz zu benutzen (Gatterer, Croy 2005, S. 226). Unterstützung brauchen Demenzkranke auch beim Ankleiden. Sie haben die Reihenfolge der Kleidungsstücke beim An- und Ausziehen vergessen. Große Probleme bereitet das Zuknöpfen von Hemden oder Blusen, da die Feinmotorik beeinträchtigt ist. Als Angehöriger/Angehörige oder Pflegender/Pflegende ist es wichtig darauf zu achten, dass die Kleidung regelmäßig gewechselt wird, denn genauso wie bei der Körperpflege haben demente Menschen kein Gefühl für ein gepflegtes Aussehen (Gatterer, Croy 2005, S. 226). 33 Mit Fortschreiten der Erkrankung kommt es zu Harn- und Stuhlinkontinenz. Dies stellt für den Betroffenen/die Betroffene ein erhebliches Problem dar und erfordert von den Angehörigen Verständnis. Hilfreich ist, mit dem/der Demenzkranken einen „(…) regelmäßigen Toilettengang (…)“ zu entwickeln (Gatterer, Croy 2005, S. 227f). 4.3 Essverhalten Im Verlauf der Erkrankung verändert sich das Essverhalten und die selbstständige Essenseinnahme wird schwieriger, sodass Demenzkranke zunehmend auf Unterstützung angewiesen sind. Hilfestellungen sind unter anderem das regelmäßige Einnehmen von Nahrung am gleichen Ort und zur gleichen Zeit, das Verwenden von nicht zerbrechlichem Geschirr ohne starke Musterungen, welches sich von der Unterlage abheben sollte und das Schneiden der Speisen in mundgerechte Stücke (Gatterer, Croy 2005, S. 226f). Es kann vorkommen, dass die Nahrung verweigert wird. In diesem Fall sollte erkundet werden, warum der/die Demenzkranke die Speise nicht isst (Gatterer, Croy 2005, S. 196). Möglicherweise treten Schluckprobleme aufgrund einer nicht passenden Zahnprothese, einzunehmender Medikamente oder einer zu großen Essensmenge auf. Zu beachten ist, dass der/die Betroffene aufrecht sitzt und während dem Essen viel trinkt. Häufig ist es notwendig, ihn/sie an das Trinken zu erinnern, da er/sie möglicherweise darauf vergisst und dies in Folge zu gesteigerter Verwirrtheit führen kann (Gatterer, Croy 2005, S. 226f). Unterstützend kann ein Trinkplan zur Bilanzierung der getrunkenen Menge aufgestellt werden (Gatterer, Croy 2005, S. 195). Schwer demenzkranke Menschen können nicht mehr selbst essen und müssen die Speisen verabreicht bekommen. Sofern noch möglich, ist eine „,geführte Nahrungsaufnahme‘“ sinnvoll (Gatterer, Croy 2005, S. 197). Eine aufrechte Körperhaltung ist beim Eingeben von Nahrung notwendig, um eine Aspiration zu verhindern (Gatterer, Croy 2005, S. 197). 4.4 Schlafverhalten Generell ist zu erwähnen, dass das Schlafverhalten sehr individuell ist. Mit zunehmendem Alter reduziert sich das Schlafbedürfnis aufgrund von wenig 34 Bewegung oder einem kurzen Schlaf im Laufe des Tages auf circa sechs Stunden oder weniger. Zudem kann die Biografie eines Menschen, zum Beispiel der Beruf als Landwirt oder Bäcker den Schlaf-Wach-Rhythmus beeinflussen. Demenz wirkt sich nicht sehr auf das Schlafverhalten aus, sondern kann beim Betroffenen/bei der Betroffenen ein verstärktes Bedürfnis von Ruhe und Schlaf auslösen. Mit Fortschreiten der Krankheit erhöht sich die Liegezeit im Bett. Die Pflege und Betreuung des Menschen ist abhängig vom Schlafbedürfnis. Verbringt der/die Betroffene viel Zeit im Bett, sind ein Krankenbett und eine entsprechende Weichlagerungsmatratze zu empfehlen. Das Krankenbett wird nicht nur für ein gesteigertes Wohlbefinden des Patienten/der Patientin angeordnet, sondern erleichtert die Pflege und Mobilisation des/der Demenzkranken. Durch eine besondere Matratze können Druckstellen und in weiterer Folge Druckgeschwüre vorgebeugt werden (Gatterer, Croy 2005, S. 185f). Wird das erhöhte Schlafbedürfnis des/der an Demenz Erkrankten als belastend empfunden, kann sich daraus eine Schlafstörung entwickeln. Alternativ zu Schlaftabletten können verschiedene Vorkehrungen getroffen werden, um den Schlaf zu verbessern. So etwa helfen eine Tasse Milch mit Honig oder Kakao, unterschiedliche Teesorten, pflanzliche Schlafmittel wie Baldrian oder auch homöopathische Mittel und Duftstoffe. Beruhigende und entspannende Musik, basale Stimulation und Massagen können das Einschlafen erleichtern. Ratsam ist es, schlafstörende Unterbrechungen zu vermeiden und vor dem Schlafengehen „(…) die Toilette aufzusuchen (…)“ um eine Schlafunterbrechung aufgrund von Harndrang zu vermeiden (Gatterer, Croy 2005, S. 188). Bei der Einnahme von Schlafmitteln ist zu beachten, dass diese Restwirkungen am nächsten Morgen aufweisen können und die Sturzgefahr somit steigt (Gatterer, Croy 2005, S. 185 – 188). 4.5 Mobilität Im frühen Stadium von Morbus Alzheimer ist die Mobilität nicht beeinträchtigt, ausgenommen auf Grund von Grunderkrankungen. Es kann vorkommen, dass sich der Drang zur Bewegung erhöht und die Sicherheit und Koordination dabei abnimmt. Immobilität zeigt sich erst im späteren Stadium der Krankheit. Allerdings kann die 35 Motorik bei anderen Formen der Demenz oder bei zusätzlichen Erkrankungen bereits früher eingeschränkt werden (Gatterer, Croy 2005, S. 188). Das Verletzungsrisiko bei Demenzkranken ist aufgrund ihres Krankheitsbildes erhöht. Deshalb sollten Risikofaktoren wie zum Beispiel Teppiche oder rollende Möbelstücke vermindert bzw. ausgeschlossen und entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Dazu zählen unter anderem das Anbringen von Haltegriffen und rutschfesten Matten im Badezimmer und eine gute Beleuchtung. Des Weiteren sollten bei Bedarf Gehhilfen benützt werden, um Stürze vorzubeugen. So bleiben die Betroffenen trotz der Mobilitätseinschränkung aktiv und verhindern einen Bewegungsmangel, welcher Obstipation zur Folge haben kann. Bei Benutzung eines Rollstuhls ist darauf zu achten, dass der Patient/die Patientin regelmäßig mobilisiert wird und sich keine Druckstellen entwickeln (Gatterer, Croy 2005, S. 189f). Ist die Erkrankung schon weit fortgeschritten, so dass der/die Demenzkranke bettlägerig ist, wird eine Umlagerung im Intervall von zwei bis drei Stunden zur Vermeidung von Hautdefekten empfohlen. Zusätzlich sind Notrufarmbänder von Vorteil, um bei Bedarf rasch Hilfe zu erlangen (Gatterer, Croy 2005, S. 189f). 4.6 Alltagsgestaltung Wie bereits erwähnt, beeinflusst die Erkrankung alle Lebensbereiche des Menschen. Abhängig vom Stadium der Krankheit und vom Zuhause (Pflegeheim oder eigene Wohnung) gestaltet sich der Alltag (Gatterer, Croy 2005, S. 235). „Der Tagesablauf sollte gut strukturiert sein, ein gezieltes Trainingsprogramm enthalten und viel Zeit für Spaß lassen“ (Gatterer, Croy 2005, S. 212). Wichtig ist, dass sich die Aktivitäten an Gewohnheiten und Interessen des/der Demenzkranken orientieren (Gatterer, Croy 2005, S. 238). Trotz des zunehmenden Verlusts der Selbstständigkeit in alltäglichen Angelegenheiten, sollten demenzkranke Personen als vollwertige Menschen behandelt werden. Wichtig ist, sie als nicht hilflos anzusehen, sondern sie zur Ausübung von Tätigkeiten zu ermutigen und aufzufordern. Entscheidend ist jedoch das Maß der Forderung, denn eine Überforderung ist zu vermeiden. Demenzkranke 36 sollten nicht auf ihre Fehler aufmerksam gemacht werden, sondern das Gefühl bekommen, gebraucht zu werden (Gatterer, Croy 2005, S. 235). Im Alltag ist es wichtig, dass die Betroffenen durch aktive Tätigkeiten „sich (…) spüren, sich bestätigt (…) fühlen, suchende Unruhe (…) vermeiden“, ihre Selbstständigkeit verbessern und dadurch in weiterer Folge ihr Selbstwertgefühl und ihre Lebensqualität gesteigert wird (Gatterer, Croy 2005, S. 235). Diese Aktivitäten können zum Beispiel Kochen, Lesen, Zeichnen, einfache Tätigkeiten im Haushalt und Fotos anschauen sein. Sinnvoll sind regelmäßige Spaziergänge, Einkäufe und Ausflüge wie der Besuch eines Tierparks, der Stadt oder eines Gasthauses gemeinsam mit der demenzkranken Person. Eine andere Unterhaltungsmöglichkeit ist das Singen von alten bekannten Liedern oder das Anhören von Musik. Spiele wie „,Mensch ärgere dich nicht‘“, Memorys oder verschiedene Puzzles lockern den Alltag auf (Gatterer, Croy 2005, S. 235 – 238). Ein Mensch mit schwerer Demenz kann auf Grund von Müdigkeit und geringer Belastbarkeit die genannten Tätigkeiten nicht mehr ausführen (Gatterer, Croy 2005, S. 212). Alle Aktivitäten, die dem/der Betroffenen gefallen und noch möglich sind, können unternommen werden. Im Stadium der Bettlägerigkeit kann der/die Kranke durch liebevolle Berührungen, Worte aber auch durch entspannende Musik und angenehme Düfte beruhigt werden und somit Nähe und Zuwendung erfahren (Gatterer, Croy 2005, S. 242). 37 5. Schlussfolgerung Wie der Ausspruch „Von Alzheimer reden heißt, von der Krankheit des Jahrhunderts reden“ von Arno Geiger aus seinem Buch „Der alte König in seinem Exil“ aus dem Jahr 2011 verdeutlicht, steigt die Anzahl der Neuerkrankung an Demenz stetig. Dadurch erhalten Pflegekonzepte für die Betreuung und Unterstützung demenzkranker Menschen eine immer größere Bedeutung. Da die Krankheit nicht nur das Pflegepersonal, sondern auch die pflegenden Angehörigen vor ständig neue Herausforderungen stellt, war es mir wichtig, in meiner Arbeit verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, demenzkranke Menschen trotz ihrer schweren und noch unheilbaren Krankheit zu fördern und ihnen Lebensfreude zu schenken. Dies kann einerseits durch Reaktivieren der Psyche des Menschen (Psychobiografisches Pflegemodell nach Erwin Böhm), durch Hineinversetzen in das Denken und Handeln einer erkrankten Person (Validation nach Naomi Feil), durch Hinführen zu einer bewussteren Körperwahrnehmung (Basale Stimulation) oder durch das Eingehen auf grundlegende Bedürfnisse des Menschen (Personenzentrierte Pflege nach Tom Kitwood) geschehen. Einsatz finden diese Pflegemodelle in der Bewältigung der Alltagssituation eines/einer Demenzkranken, sei es bei der Körperpflege, bei der Einnahme von Mahlzeiten oder bei der Mobilisierung. Besondere Bedeutung wird dabei der Kommunikation beigemessen, die sehr viel Verständnis, Einfühlungsvermögen und Zuwendung erfordert. Deshalb stellt die Betreuung eines demenzkranken Menschen eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe dar. Beenden möchte ich meine Arbeit mit einem Zitat: „,Da mein Vater nicht mehr über die Brücke in meine Welt gelangen kann, muss ich hinüber zu ihm‘“ (Geiger 2011, Klappentext). 38 6. Literaturverzeichnis Feil N., de Klerk-Rubin V. (2010) Validation. Ein Weg zum Verständnis verwirrter alter Menschen. 9. Auflage, Ernst Reinhardt Verlag, München. Gatterer G., Croy A. (2005) Leben mit Demenz. Praxisbezogener Ratgeber für Pflege und Betreuung. Springer Verlag, Wien. Geiger A. (2011) Der alte König in seinem Exil. Carl Hanser Verlag, München. Gleichweit S., Rossa M. (2009) Erster österreichischer Demenzbericht. Wiener Gebietskrankenkasse, Wien. Gottschlich M. (2007) Medizin und Mitgefühl. Die heilsame Kraft empathischer Kommunikation. In: Kojer M., Schmidl M. (2011) Demenz und Palliative Geriatrie in der Praxis. Heilsame Betreuung unheilbar demenzkranker Menschen. Springer Verlag, Wien, New York, S. 20. Dilling H., Mombour W., Schmidt M. H. unter Mitarbeit von Schulte-Markwort E., Remschmidt H. (2011) Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD – 10 Kapitel V (F) Klinisch diagnostische Leitlinien. 8. Auflage, Hans Huber Verlag, Bern. Haberstroh J., Pantel J. (2011) Kommunikation bei Demenz. TANDEM Trainingsmanual. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg. Haupt W., Jochheim K., Gouzoulis-Mayfrank E. (2009) Neurologie und Psychiatrie für Pflegeberufe. 10. Auflage, Thieme Verlag KG, Stuttgart. Kojer M., Schmidl M. (2011) Demenz und Palliative Geriatrie in der Praxis. Heilsame Betreuung unheilbar demenzkranker Menschen. Springer Verlag, Wien, New York. Lektorat Pflege, Menche N. (2011) Pflege heute. 5. Auflage, Urban & Fischer Verlag, München. 39 Messer B. (2009) Pflegeplanung für Menschen mit Demenz. Einfach, echt und individuell planen und schreiben. 2. Auflage, Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hannover. Schröder G. (2006) Psychopathologie der Demenz. Symptomatologie und Verlauf dementieller Symptome. Schattauer Verlag, Stuttgart. Stoppe G. (2007) Demenz. 2. Auflage, Ernst Reinhardt Verlag, München. Wetterling T., Lanfermann H. (2002) Organische psychische Störungen. Hirnorganische Psychosyndrome. Steinkopff Verlag, Darmstadt. Internetquellen BMASK (2012) Demenz. http://www.bmask.gv.at/site/Soziales/Pflege_und_Betreuung/Betreuende_und_pflege nde_Angehoerige/Demenz (6. August 2012) ENPP-Boehm GmbH (o.J.) ENPP-Böhm. http://www.enpp-boehm.com/de/enppboehm-gmbh/erwin-boehm.html (23. Juli 2012) IstaVea-Mathias Berger (o.J.) Personenzentrierter Ansatz nach Tom Kitwood. http://www.istavea.de/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=253 (6. August 2012) 40 Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Keller C. (2009) Diagnose Demenz: Formen und Symptome (Teil 2). http://www.weka.de/altenpflege/6586-.html?content_id=30288661&newsletter=apf_apa_09_19_22930260/Diagnose_Dem enz%3A_Formen_und_Symptome_(Teil_2)&va=22930260 (23. Juli 2012) Abb. 2: Stiftung Warentest (2007) Demenz und Alzheimer. Wie Sie helfen können. http://www.test.de/Demenz-und-Alzheimer-Wie-Sie-helfen-koennen-14944252494425/ (25. Juli 2012) Tabellenverzeichnis Tab. 1: Wetterling T., Lanfermann H. (2002) Organische psychische Störungen. Hirnorganische Psychosyndrome. Steinkopff Verlag, Darmstadt. 41