Kontrolle der Zinktherapie bei Morbus Wilson mit dem oralen

Werbung

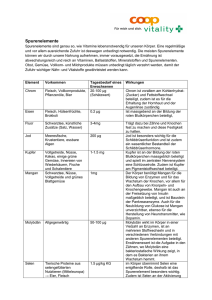

Originalarbeit 195 Kontrolle der Zinktherapie bei Morbus Wilson mit dem oralen Radiokupfertest Monitoring Therapy in Wilson’s Disease by the Oral Radiocopper Test Institute Schlüsselwörter ▶ Morbus Wilson ● ▶ oraler Radiokupfertest ● ▶ Zink ● ▶ Trien ● ▶ D-Penizillamin ● Keywords ▶ Wilsons’s disease ● ▶ oral radiocopper test ● ▶ zinc ● ▶ triene ● ▶ penicillamine ● Bibliografie DOI http://dx.doi.org/ 10.1055/s-0033-1334900 Online-Publikation: 22.2.2013 Akt Neurol 2013; 40: 195–199 © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York ISSN 0302-4350 Korrespondenzadresse Prof. Wieland Hermann Klinik für Neurologie Paracelsus Klinik Zwickau Werdauer Straße 68 08060 Zwickau [email protected] P. Günther1, H.-J. Kühn2, W. Hermann3 1 Nervenärztliche Gemeinschaftspraxis, Leipzig Medizinische Fakultät, Universität Leipzig 3 Klinik und Poliklinik für Neurologie, Paracelsus Klinik Zwickau 2 Zusammenfassung Abstract ▼ ▼ Hintergrund: Der Morbus Wilson ist eine seltene Kupferstoffwechselstörung, die bei früher Diagnosestellung und konsequenter Therapie eine sehr gute Prognose hat. Nebenwirkungen oder eine nachlassende Wirksamkeit können Komplikationen einer medikamentösen Langzeitbehandlung sein. Besonders bei der Behandlung mit Zink haben sich Berichte über ein Versagen der Therapie gehäuft. Material und Methoden: Bei 58 Patienten mit einem Morbus Wilson unter Langzeittherapie wurde in insgesamt 91 Mal ein oraler Radiokupfertest durchgeführt und damit das Ausmaß der enteralen Resorptionshemmung von Kupfer bestimmt. 84 Messungen erfolgten unter einer Zinkmedikation, eine unter D-Penizillamin und sechs unter einer Behandlung mit Trien. Ergebnisse: Die mit Zink behandelten Patienten zeigten in 48 Tests eine ausreichende, in 36 Fällen aber eine ungenügende Hemmung der enteralen Kupferresorption. Für Trien konnte eine partielle enterale Resorptionshemmung von Kupfer gezeigt werden. Schlussfolgerung: Die Behandlung des Morbus Wilson erfordert in jedem Fall eine regelmäßige Kontrolle. Der orale Radiokupfertest erlaubt eine quantitative Aussage zum Einfluss von Zink auf die Kupferresorption beim Morbus Wilson. Sein Nutzen muss durch weitere Studien näher definiert werden. Background: Wilson’s disease is a rare autosomal recessive disorder of hepatic copper transport leading to an inhibition of the biliary excretion of copper. Overloads of the metal mainly in the liver and basal ganglia lead to hepatic but also to extrapyramidal motor as well as psychiatric clinical symptoms. Depending on the stage of the disease, therapy with chelating drugs and zinc is possible but must be given lifelong without longer interruptions. With early diagnosis and consequent treatment, the prognosis of Wilson’s disease is excellent and usually the need for liver transplantation can be avoided. Monitoring of treatment is essential because therapy with chelating penicillamine is complicated by side effects, triene is not always available and non-responders to zinc therapy are reported. Method: For the evaluation of the inhibition of enteral resorption of copper in our study an oral radiocopper test was performed in 58 patients with Wilson’s disease. Patients were given 10 MBq 64Cu and radioactivity was measured in serum at one and/or, respectively, 3 h after intake. Altogether 91 tests were evaluated. Results: No inhibition of copper resorption was found in 1 patient under penicillamine therapy. A partial inhibition of enteral resorption could be proved for triene in 6 patients. 48 tests showed a sufficient inhibition with zinc therapy. In 36 tests of the patients taking zinc the inhibition was proved to be not sufficient. In 6 of them it could be improved by increasing the dosage. Triene has been shown to inhibit the resorption of copper as well by this test. No inhibition is seen with penicillamine. Conclusion: The high prevalence of insufficient effectiveness of zinc therapy requires a continuous control. The radiocopper test allows an estimation of the influence of zinc on copper resorption in Wilsonʼs disease. Further studies have to be performed to evaluate the utility of this test. Günther P et al. Kontrolle der Zinktherapie bei … Akt Neurol 2013; 40: 195–199 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. Autoren Originalarbeit Hintergrund ▼ Der Morbus Wilson wird von einer autosomal-rezessiven Störung des hepatischen Kupfertransportes verursacht, die zu einer biliären Exkretionshemmung von Kupfer führt [1]. Von der toxischen Kupferakkumulation sind vorrangig Leber und Basalganglien betroffen, weshalb die Erkrankung früher auch als hepatolentikuläre Degeneration bezeichnet wurde [2]. Die Symptomatik variiert in hohem Maße und hat nach dem führenden Schädigungsbild zur Unterscheidung in nicht-neurologische und neurologische Verlaufstypen geführt [3]. Eine rechtzeitige Diagnose und suffiziente Therapie bewirkt eine Rückbildung neurologischer Symptome und erlaubt oft eine nahezu normale Lebenserwartung Betroffener [4]. Dies setzt eine dauerhaft wirksame Therapie und lebenslange Therapietreue voraus. Wenn die Erkrankung schon im asymptomatischen Stadium, etwa bei Geschwistern von Betroffenen diagnostiziert wird, kann eine Organschädigung ganz verhindert werden. Neben einer möglichst frühen Diagnosestellung und Therapie im Akutverlauf des Morbus Wilson ist deshalb eine Langzeitbetreuung und Überwachung der Therapie bei Patienten mit einem Morbus Wilson wichtig. Aktuell werden zur Behandlung der Erkrankung Chelatbildner mit D-Penizillamin oder Trien als auch bei entkupferten bzw. asymptomatischen Patienten Zink eingesetzt [5]. Der Einsatz von D-Penizillamin ist durch häufige Nebenwirkungen gekennzeichnet, die auch erst im Verlauf der Behandlung auftreten und zum Absetzen des Präparates zwingen können [6]. Trien gilt als besser verträglich, ist allerdings aktuell in Deutschland noch nicht zugelassen und muss gekühlt werden [7]. Im Gegensatz zu den Chelatbildnern wirkt Zink über eine Hemmung der enteralen Kupferresorption. Shouwink beschrieb schon 1961 den Effekt der Wechselwirkung zwischen Zink und Kupfer bei 2 Patienten mit Morbus Wilson [8]. Nach oraler Aufnahme induziert Zink in den Enterozyten die Synthese von Metallothionein, einem sulfhydrylgruppenreichen Peptid. Metallothionein kann aus der Nahrung aufgenommenes Kupfer in Form eines KupferMetallothioneinkomplexes binden und somit der Resorption entziehen. Die Kupfer-beladenen Enterozyten werden abgeschilfert und über den natürlichen Weg ausgeschieden [9]. Zink ist sowohl als Zinksulfat als auch als Zinkazetat wirksam. Entscheidend ist aber die Menge an elementarem bzw. ionisiertem Zink. Die derzeit empfohlene und übliche Äquivalenzdosis entspricht 3 × 50 mg elementares Zink für erwachsene Patienten [4, 10]. Durch in-vitro-Studien ist darüber hinaus eine zusätzliche Induktion von intrahepatozellulärem Metallothionein belegt, die eine Entgiftung von resorbiertem Kupfer in eine weniger toxische Form ermöglicht [11]. Eine enterale Hemmwirkung der Kupferresorption setzt nach etwa 2 Wochen, ein therapeutischer Effekt infolge des notwendigen Induktionsvorganges allerdings erst nach 3 bis 4 Monaten ein. Dennoch kann es im Verlauf zu einem Versagen der Zinktherapie bei anfangs stabilen Patienten kommen [12–14]. Die Kupferausscheidung im Urin wird durch Zink nicht wirksam erhöht und lässt sich damit nicht zur Therapiekontrolle heranziehen. Mit einem oralen Radiokupfertest ist es jedoch möglich, die Wirksamkeit der enteralen Resorptionshemmung durch Zink zu überprüfen [15]. Damit kann ein Versagen der Zinktherapie frühzeitig erkannt werden, bevor es zu einer klinischen Verschlechterung und damit einhergehend irreversiblen Organschädigung gekommen ist. In dieser Hinsicht wird in der vorliegenden retrospektiven Studie systematisch der Nutzen des oralen Radiokupfertestes zur Therapiekontrolle der mit Zink behandelten Patienten mit Morbus Günther P et al. Kontrolle der Zinktherapie bei … Akt Neurol 2013; 40: 195–199 Wilson untersucht. Darüber hinaus soll die Frage beantwortet werden, inwieweit auch durch Chelatbildner eine Hemmung der enteralen Kupferresorption erreicht wird. Patienten und Methode ▼ Bei 58 Patienten mit einem gesicherten Morbus Wilson wurde ein oraler Radiokupfertest durchgeführt. Alle Patienten befanden sich zu diesem Zeitpunkt in regelmäßiger Betreuung, sodass im Verlauf bei einigen mehrfach der Test zur Anwendung kam. Insgesamt kommen in dieser Studie damit 91 Testergebnisse zur Auswertung. Bei allen Patienten war die Diagnose durch den intravenösen Radiokupfertest und teilweise zusätzlich genetisch gesichert worden [16, 17]. Es wurden sowohl Patienten mit einer neurologischen als auch nicht-neurologischen Verlaufsform mit einem oralen Radiokupfertest untersucht [15]. Alle Patienten hatten einen Krankheits- und Therapieverlauf von über 2 Jahren mit abgeschlossener Therapieinduktion bzw. damit schon erreichter Entleerung der Kupferdepots. Eine mindestens 3-wöchige Einnahme der Medikamente vor Durchführung des oralen Radiokupfertestes war gewährleistet, da vorher mit keiner ausreichenden Hemmung der enteralen Resorption von Kupfer durch Zink zu rechnen ist. Die Medikation wurde auch am Tag des Testes eingenommen. Vor Testbeginn wurde die normale Medikamentendosis, sonst aber keine Nahrung eingenommen. Nach einem mindestens 30minütigem Abstand erhielten die Patienten eine zum Trinken vorbereitete Lösung mit 10 MBq 64Cu in 50 ml Wasser gelöst. Eine und 3 Stunden nach dem Trinken wurde Serum abgenommen, zentrifugiert und vermessen. 3 Röhrchen mit Wasser dienten zur Bestimmung des Nulleffektes. Je 3 weitere Röhrchen wurden zur Eichung mit 1 ml bzw. 3 ml einer vorgefertigten radioaktiven Standarddosis vermessen. Die Radioaktivität wurde in cpm/ml × mCi angegeben. Nach einer und 3 Stunden sollte bei guter Einstellung ein Wert von 300 cpm/ ml × mCi im Serum nicht überschritten werden [15]. Höhere Werte ließen somit eine schlechte Compliance, eine ungenügende Dosis oder ein Versagen der Zinktherapie (Zink-Nonresponder) vermuten. Bei ungenügender Hemmung wurde die Dosis erhöht und der Test anschließend wiederholt. Die Lieferung des radioaktiv markierten Kupfers und der Standardlösungen erfolgte durch die Firma Polatom/Warschau. Die Applikation und Messung der Radioaktivität wurde in der Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin der Universität Leipzig durchgeführt. Ergebnisse ▼ Zur Auswertung wurden die Ergebnisse von 91 oralen Radio▶ Tab. 1). Bei 84 kupfertests von 58 Patienten herangezogen (● Messungen wurde der Test unter einer Zinkmedikation, bei einem Patienten unter einer Therapie mit D-Penizillamin und bei 6 Patienten unter einer Behandlung mit Trien durchgeführt. Die gemessenen Aktivitäten reichten von 0 bis maximal 2 046 cpm/ ml × mCi nach einer bzw. maximal 1 173 cpm/ml × mCi nach 3 Stunden. Bei den 52 Patienten unter einer Zinkmedikation konnte in 48 Tests eine ausreichende (Aktivität unter 300 cpm/ml × mCi) und in 36 Fällen eine ungenügende Hemmung der enteralen Resorption von Kupfer (Aktivität über 300 cpm/ml × mCi) aufgedeckt wer▶ Tab. 1). den. Dies betraf 29 der 52 Patienten (entspricht 56 %) (● Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 196 Originalarbeit 197 Tab. 1 Oraler Radiokupfertest zur Therapiekontrolle bei Morbus Wilson: In Spalte 1 sind fortlaufend die untersuchten Patienten mit Nummer, Alter zum Zeitpunkt des Testes und Geschlecht, in Spalte 2 die Medikation zum Zeitpunkt des Testes (Zinkmenge in mg), in Spalte 3 die gemessene Radioaktivität in cpm/ml × mCi eine und 3 Stunden nach Einnahme von 10 MBq 64Cu in jeweils 3 ml Serum sowie in Spalte 4 Bemerkungen zum Verlauf bzw. zur Änderung der Therapie aufgeführt (↑ bedeutet Erhöhung der Dosis;→bedeutet Umstellung der Medikation, DPA = D-Penizillamin). Die Werte über 300 cpm/ml × mCi sind fett hervorgehoben. 1 27 ♂ 2 3 4 5 6 7 30 ♀ 39 ♂ 39 ♂ 43 ♀ 31 ♀ 54 ♂ 8 8♂ 9 10 21 ♀ 18 ♀ 20 35 ♂ 20 ♀ 21 21 22 52 ♂ 53 34 ♂ 35 ♀ 29 ♂ 29 48 ♂ 49 30 ♀ 35 25 ♀ 45 ♂ 63 35 ♂ 40 40 ♀ 20 ♀ 27 ♀ 25 ♀ 28 29 ♂ 42 ♂ 15 ♀ 38 ♂ 54 49 ♂ 45 ♂ 46 46 24 ♀ 25 31 ♂ 19 ♀ 20 40 ♀ 46 25 ♀ 40 ♀ 24 ♀ 27 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Medikation zur Testzeit (Zink in mg) Zink 3 × 50 Zink 3 × 100 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 100 Zink 3 × 100 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 100 Zink 3 × 50 Zink 3 × 100 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 + DPA Zink 3 × 100 Zink 3 × 50 Zink 3 × 100 Zink 3 × 50 Zink 2 × 100 Zink 3 × 50 (Einnahmepause) Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 100 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 9 × 25 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Radioaktivität nach 1 bzw. 3 h 343 109 538 186 390 462 378 745 101 57 65 102 1 100 442 964 297 173 292 923 71 84 103 184 38 377 72 361 246 200 538 725 165 306 186 389 34 30 146 215 196 113 163 675 208 159 0 78 703 269 642 591 113 1 127 1 400 172 412 257 36 569 1 385 419 118 377 210 465 335 327 329 101 72 67 110 1 025 780 1 034 535 155 314 698 63 121 56 177 34 281 319 211 269 202 600 594 128 253 152 268 44 49 121 159 251 147 117 426 197 163 0 92 347 187 675 441 87 748 814 184 378 162 34 513 1 173 Verlauf/Änderung Dosis ↑ – Verlaufskontrolle – Kontrolle (Mb. Crohn) → DPA → DPA Dosis ↑ – – – – Verlaufskontrolle Verlaufskontrolle → Trien → DPA – Verlaufskontrolle Dosis ↑ – – – – – († 6 Jahre später) Dosis ↑ – († 11 Jahre später) Dosis ↑ – – → Wiedereinnahme → Trien – → DPA – Dosis ↑ – – – – – – – Verlaufskontrolle – – – – Dosis ↑ – († 12 Jahre später) (Noncompliance) → DPA – Dosis↑(nicht toleriert) → DPA – Verlaufskontrolle – – Verlaufskontrolle → Trien Günther P et al. Kontrolle der Zinktherapie bei … Akt Neurol 2013; 40: 195–199 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. Patienten-Nr. Alter bei Test Geschlecht Originalarbeit Tab. 1 Fortsetzung. Patienten-Nr. Alter bei Test Geschlecht 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 37 ♂ 38 43 ♂ 45 ♀ 46 45 ♀ 43 ♂ 45 ♂ 53 54 ♂ 58 71 29 ♀ 30 23 ♀ 25 11 ♀ 29 ♀ 7♂ 24 ♂ 25 38 24 ♂ 28 19 ♂ 19 ♀ 50 ♀ 52 45 ♀ 43 ♀ 39 ♂ Medikation zur Testzeit (Zink in mg) Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 150 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 4 × 25 Zink 4 × 25 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 Zink 3 × 50 DPA Trien Trien Trien Zink 3 × 50 Trien Trien Trien Von den Patienten mit ungenügender Hemmung konnte in 6 Fällen (Pat.-Nr. 1, 7, 12, 16, 17, 31) durch eine Dosiserhöhung der Zinkmedikation in einem späteren Test eine ausreichende Hemmung belegt werden. Eine Einnahmepause führte bei 2 Patienten zu einer ungenügenden Hemmung von Zink (Pat.-Nr. 18 und 47). Insgesamt mussten 12 von 52 (entspricht 23 %) Patienten wegen unzureichender enteraler Hemmwirkung von Zink auf einen Chelatbildner umgestellt werden. Eine Patientin davon hatte die zunächst vorgenommene Dosiserhöhung von Zink aufgrund von gastrointestinalen Nebenwirkungen nicht toleriert (Pat.-Nr. 34). Bei den anderen Patienten erfolgte keine Umstellung, aber eine regelmäßige Kontrolle der Kupferausscheidungsparameter in einem Abstand von 1–2 Jahren. 3 Patienten (Pat.-Nr. 15, 16, und 31) verstarben im späteren Verlauf an einem Leberversagen. Ursächlich waren eine inkonstante Einnahme der Zinkmedikamente (Pat.-Nr. 15) bzw. eine Alkoholerkrankung mit Entwicklung eines hepatozellulären Karzinomes (Pat.-Nr. 31). Ein Patient hatte ein mutmaßliches Versagen der Zinktherapie trotz regelmäßiger Einnahme einer üblichen Dosis (Pat.-Nr. 16). Bei den 6 Patienten mit einer Trienmedikation (Pat.-Nr. 53–58) zeigt sich tendenziell eine enterale Kupferresorptionshemmung, D-Penizillamin ist bei dem einen Patienten (Pat.-Nr. 52) diesbezüglich ohne therapeutischen Effekt. Günther P et al. Kontrolle der Zinktherapie bei … Akt Neurol 2013; 40: 195–199 Radioaktivität nach 1 bzw. 3 h 151 245 139 533 874 79 144 239 621 201 25 79 718 204 453 121 217 121 113 181 92 536 1 626 1 586 354 636 609 13 2 046 805 154 182 354 127 479 468 69 136 225 327 150 25 48 874 422 337 109 129 201 105 152 71 299 570 364 203 616 256 122 987 481 178 Verlauf/Änderung – Verlaufskontrolle – Verlaufskontrolle → DPA – – – Dosis ↑ – – – Verlaufskontrolle → DPA Einnahmepause ursächlich – – – – – – Verlaufskontrolle → DPA – – – – – – – Diskussion ▼ Zur Behandlung des Morbus Wilson werden Chelatbildner oder Zinksalze eingesetzt. Nach den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie kommen Zinksalze bei entkupferten oder asymptomatischen Patienten zum Einsatz, während im Akutstadium die schneller wirksamen Chelatbildner indiziert sind [5]. Nur eine frühzeitige und dauerhaft wirksame Behandlung ist Grundlage einer prinzipiell sehr guten Prognose der Erkrankung. Sie soll eine schleichende Progredienz mit irreversiblen Organschäden verhindern. Therapieversager wurden unter D-Penizillamin bisher nicht berichtet. Insofern erscheint dieser Chelatbildner die verlässlichste Wirkung zu haben, ist aber mit einer höheren Rate an Nebenwirkungen und Komplikationen als die anderen Präparate behaftet, die frühzeitig, aber auch noch nach längerer Behandlung auftreten. Sowohl unter dem besser verträglichen Trien als auch unter Zink ist von Therapieversagern berichtet worden [12, 14, 18]. Zink hat eine leicht kupruretische Wirkung, die jedoch nicht therapeutisch bedeutsam ist. Damit lässt sich die renale Kupferausscheidung hier nicht zur Therapiekontrolle heranziehen. Insofern zeigt sich hinsichtlich der langfristigen Wirksamkeit und Sicherheit insgesamt keine Überlegenheit eines der 3 zur Verfügung stehenden Medikamente. Eine regelmäßige Therapiekontrolle ist deshalb bei allen Patienten mit Morbus Wilson notwendig, um Nebenwirkungen, Komplikationen oder ein Versagen der Behandlung rechtzeitig zu erkennen. Durch den oralen Radiokupfertest kann eine enterale Kupferresorptionshemmung durch eine Zinktherapie belegt und im Ver- Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 198 Originalarbeit Fazit für die Praxis Insgesamt sollte die Behandlung bei Patienten mit einem Morbus Wilson in jedem Fall regelmäßig überwacht werden, da anders eine schleichende Kupferakkumulation nicht frühzeitig erkannt wird und zu irreversiblen Organschäden führt. Sowohl Chelatbildner als auch Zink erfordern in ihrer Anwendung eine Kontrolle. Der orale Radiokupfertest kann zur Beurteilung der Wirksamkeit der Kupferresorptionshemmung von Zink herangezogen werden. Der Nutzen dieser nuklearmedizinischen Untersuchung in der Behandlung des Morbus Wilson muss durch weitere Studien definiert werden. Interessenkonflikt ▼ Die Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht. Literatur 1 Cuthbert JA. Wilson’s disease: A new gene and animal model for an old disease. J Investig Med 1995; 43: 323–336 2 Westphal C. Über eine dem Bilde der cerebrospinalen grauen Degeneration ähnliche Erkrankung des centralen Nervensystems ohne anatomischen Befund, nebst einigen Bemerkungen über paradoxe Contraction. Arch Psychiatr 1983; 14: 87 3 Ferenci P. Pathophysiology and clinical features of Wilson disease. Metab Brain Dis 2004; 19: 229–239 4 Brewer GJ. Wilson’s disease: A clinician’s guide to recognition, diagnosis, and mangement. Boston Dordrecht London: Kluwer Academic Publishers; 2001 5 Hermann W, Kühn HJ, Merle U et al. Morbus Wilson. In: Leitlinien der Neurologie. 3. Auflage. Stuttgart: Thieme; 2005; 121–126 6 Walshe JM. Penicillamine. A new oral therapy for Wilson’s disease. Am J Med 1956; 21: 487–495 7 Walshe JM. Treatment of Wilson’s disease with trientine (triethylene tetramine) dihydrochloride. Lancet 1982; 1: 643–647 8 Shouwink G. De hepato-cerebrale degeneratie. Amsterdam: Thesis; 1961 9 Mills CF. Metabolic interactions of copper with other trace elements. In: Biological roles of copper, Ciba foundation symposium 79 Excerpta Medica. Amsterdam, Oxford, New York: 1980; 49–65 10 Hoogenraad TU, van den Hamer CJA. 3 years of continuous oral zinc therapy in 4 patients with Wilson’s disease. Acta Neurol Scand 1983; 67: 356–364 11 Schilsky M, Blank RR, Czaja MJ. Hepatocellular copper toxicity and its attenuation by zinc. J Clin Invest 1989; 84: 1562–1568 12 Lang CJ, Rabas-Kolominsky P, Engelhardt A et al. Fatal deterioration of Wilson's disease after institution of oral zinc therapy. Arch Neurol 1993; 50: 1007–1008 13 Walshe JM, Munro NA. Zinc-induced deterioration in Wilson’s disease aborted by treatment with penicillamine, dimercaprol, and a novel zero copper diet. Arch Neurol 1995; 52: 10–11 14 Weiss KH, Gotthardt DN, Klemm D et al. Zinc monotherapy is not as effective as chelating agents in treatment of Wilson disease. Gastroenterology 2011; 140: 1189–1198 15 Siegemund R, Günther K, Kühn HJ et al. Medikamentöse Beeinflussung der Bioverfügbarkeit von Kupfer. Zentbl Pharm Pharmakother Lab Diagn 1988; 127: 239–240 16 Biesold D, Günther K. Improved method for investigation of copper metabolism in patients with Wilson’s disease using 64Cu. Clinica Chimica Acta 1972; 42: 353–359 17 Sternlieb I, Morell AG, Tucker WP et al. The incorporation of copper into ceruloplasmin in vivo: studies with copper 64 and copper 67. J Clin Invest 1961; 40: 1834–1840 18 Walshe JM. Cause of death in Wilson disease. Mov Disord 2007; 15: 2216–2220 19 Van den Hamer CJA, Hoogenraad TU. 64Cu loading tests for monitoring zinc therapy in Wilson’s disease. Trace Elements in Medicine 1984; 1: 84–87 20 Wiggelinkhuizen M, Tilanus ME, Bollen EW et al. Systematic review: clinical efficacy of chelator agents and zinc in the initial treatment of Wilson disease. Aliment Pharmacol Ther 2009; 29: 947–958 Günther P et al. Kontrolle der Zinktherapie bei … Akt Neurol 2013; 40: 195–199 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. lauf gut kontrolliert werden [10]. Die Strahlenbelastung ist vergleichbar mit der einer Schilddrüsenszintigraphie (ca. 0,9 mSv) (Dr. Kühn, persönliche Mitteilung). Bei Messwerten unterhalb von 300 cpm/ml × mCi im Serum ist von einer guten Wirksamkeit der Zinkmedikation auszugehen [15]. Dabei wurde eine dosisabhängige Hemmung der Kupferresorption durch Zink nachgewiesen [19]. Verglichen mit freiwillig getesteten Gesunden ohne jegliche Therapie absorbieren gut eingestellte Wilson-Patienten weniger als 10 % des oral aufgenommenen Kupfers [15]. Bei den in der vorliegenden Studie retrospektiv ausgewerteten Patienten könnte so von einer Wirksamkeit der Zinktherapie ausgegangen werden. Dennoch wurde bei 56 % der mit Zink behandelten Patienten (29 von 52 Patienten) im Verlauf der Erkrankung eine ungenügende Kupferresorptionshemmung unter Zinkmedikation gefunden, die zu einer Therapiekorrektur führte. Der orale Radiokupfertest erlaubt so eine rechtzeitige quantitative Abschätzung der enteralen Hemmwirkung von Zink und eine Beurteilung des Effektes einer Dosiskorrektur. Wenn trotz Erhöhung der Zinkdosis ein immer noch nicht ausreichender Hemmeffekt vorliegt und eine Noncompliance ausgeschlossen war, muss von einem primären Versagen der Zinktherapie ausgegangen werden. So kann und muss eine sofortige Umstellung auf einen Chelatbildner erfolgen. Eine solche Umstellung war bei 12 (23 %) der mit Zink behandelten Patienten notwendig. Dieser hohe Anteil an Patienten mit einer ungenügenden Hemmung unter Zinkmedikation unterstreicht die Bedeutung des oralen Radiokupfertestes. Bislang unerkannte bzw. latente Erkrankungen der Darmmukosa könnten verantwortlich sein für das Abweichen von der regulären Zinkwirkung. Bei einem der hier untersuchten ‚Non-Responder’ ist ein koinzidenter Morbus Crohn für eine ungenügende Induktion der Metallothioninsynthese und damit der unzureichenden Kupferresorptionshemmung mutmaßlich mitbestimmend. Darüber hinaus werden die täglich notwendige 3-malige Einnahme in einem zu den Mahlzeiten notwendigen Zeitabstand sowie eine häufig auftretende gastrointestinale Unverträglichkeit als mögliche Ursachen für eine unregelmäßige Einnahme diskutiert [20]. Die Ursachen für ein Versagen der Zinktherapie, das auch bei guter Therapietreue vorkommt, sind letztendlich immer in einer mangelnden enteralen Induktion der Synthese von Metallothionein zu suchen. Dies könnte auch durch unterschiedliche allelische Varianten von Metallothionein mit individuell variabler Induzierbarkeit durch Zink begründet sein. Prädiktoren für ein Nachlassen der Wirksamkeit von Zink sind bisher nicht bekannt [14]. Insofern bestätigt die retrospektive Analyse der Daten des oralen Radiokupfertestes als nicht-invasive Methode mit quantitativer Aussage zur Wirksamkeit von Zink seinen Wert im direkten Einfluss auf die Therapiekorrektur im Langzeitverlauf von Patienten mit Morbus Wilson. Patienten unter einer Zinktherapie sollten mit diesem Test kontrolliert werden. Einschränkend ist festzustellen, dass dieser Test bislang nur im Rahmen der Studie angewendet wurde und noch keinen Eingang in eine Leitlinie fand. Der orale Radiokupfertest belegt darüber hinaus eine enterale Resorptionshemmung von Kupfer durch Trien, obgleich diese schwächer ausgeprägt ist als bei Zink. Die Hauptwirkung von Trien liegt weiterhin in seiner Potenz als Chelatbildner. Unter DPenizillamin ist dagegen keine enterale Resorptionshemmung nachzuweisen. Für die mit einem Chelatbildner behandelten Patienten hat der orale Radiokupfertest im Gegensatz zur Zinktherapie daher keine Bedeutung. 199