Das Modell der doppelten Handlungsregulation

Werbung

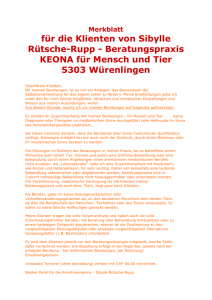

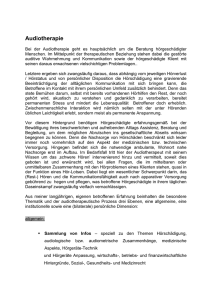

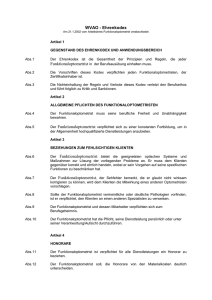

Der Zweck des Buches 7 Persönlichkeitsstörungen sind Beziehungsstörungen 11 Persönlichkeitsstörungen sind nicht pathologisch 13 Wie sich Klienten mit einer Beziehungsstörung verhalten 17 Wann ist eine Störung eine Störung? 20 Wo Diagnosen hilfreich sind und wo ihre Grenzen liegen 23 Wie man Persönlichkeitsstörungen verstehen kann 26 Das Modell der doppelten Handlungsregulation 26 Die Befriedigung von Wünschen auf der Motivebene 27 Aus der Biografie abgeleitete Grundannahmen auf der Ebene der Schemata 29 Manipulatives Verhalten auf der Spielebene 31 Selbstdarstellung durch Images und Appelle 33 Tests: Warum Klienten ihre Therapeuten testen 35 Charakteristika von Klienten mit Persönlichkeitsstörungen 37 Ich-Syntonie: Wie Klienten ihre Erfahrungen verinnerlichen 37 Repräsentation: Warum Klienten sich nicht als Teil des Problems sehen können 38 Geringe Änderungsmotivation als logische Konsequenz verstehen 41 Die Klienten kommen meist nicht wegen der Persönlichkeitsstörung in Therapie 42 Klienten mit Persönlichkeitsstörungen sind beziehungsmotiviert 44 Verwicklung in Spiele 46 Professionelle Helfer leisten therapeutische Arbeit in Alltagssituationen 47 9783884145081.indd 5 27.04.2010 16:23:17 9783884145081.indd 6 Therapeutische Möglichkeiten und Strategien 50 Komplementarität zur Motivebene: Wünsche erfüllen und Defizite aufdecken 50 Komplementarität zur Spielebene oder: Das Problem von Nähe und Distanz 52 Konfrontation mit Spielen – ein therapeutisches Muss 53 Komplementarität und Konfrontation gehören zusammen 54 Bestehen von Tests 56 Aufbau und Verstärkung von Alternativverhalten 56 Die persönliche Haltung des Therapeuten 57 Besonderheiten der einzelnen Persönlichkeitsstörungen 58 Narzisstische Persönlichkeitsstörung 58 Histrionische Persönlichkeitsstörung 68 Dependente Persönlichkeitsstörung 77 Selbstunsichere Persönlichkeitsstörung 84 Passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung 88 Schizoide Persönlichkeitsstörung 94 Paranoide Persönlichkeitsstörung 98 Zwanghafte Persönlichkeitsstörung 104 Die Beratung von Angehörigen 112 Die Situation von Angehörigen 112 Was Angehörige verändern können 113 Wie Therapeuten Angehörige unterstützen können 114 Die Zusammenarbeit im Team 116 Literatur 119 27.04.2010 16:23:17 26 Wie man Persönlichkeitsstörungen verstehen kann In diesem Kapitel wird eine Rahmentheorie für Persönlichkeitsstörungen vorgestellt, eine Theorie, die spezifiziert, wie Persönlichkeitsstörungen psychologisch funktionieren. Das Modell der doppelten Handlungsregulation Zum Verstehen der Funktionsweise von Persönlichkeitsstörungen und zur Ableitung therapeutischer Strategien wird hier theoretisch vom Modell der »doppelten Handlungsregulation« ausgegangen. Dieses Modell stellt eine allgemeine Theorie darüber dar, wie Persönlichkeitsstörungen psychologisch funktionieren (zur Vertiefung siehe Sachse 1999, 2001 a, 2001 b, 2004 a; Sachse & Sachse 2010). Grundannahme dieses Modells ist, dass Persönlichkeitsstörungen als Beziehungs- oder Interaktionsstörungen aufgefasst werden können. Persönlichkeitsstörungen sind komplexe Störungen, die Handeln, Denken, Fühlen und spezifische Formen der Informationsverarbeitung einschließen. Dennoch kann man annehmen, dass dysfunktionale Überzeugungen über Beziehungen, dysfunktionale interaktionelle Intentionen und dysfunktionale Arten der Beziehungsgestaltung den Kern der Störung bilden. Das Modell umfasst drei Ebenen: Die Ebene der authentischen Handlungsregulation oder Motivebene: Auf dieser Ebene handeln die Personen authentisch und transparent. Interaktionspartner können ihre Absichten erkennen. Die Personen handeln so, dass zentrale Beziehungsmotive, z. B. das Motiv nach Wichtigkeit oder das Motiv nach Anerkennung, befriedigt werden können. Die Ebene der Schemata: Auf dieser Ebene sind Selbstschemata der Person lokalisiert, also Überzeugungen der Person von sich selbst (z. B.: »Ich bin ein Versager!« oder »Ich bin kompetent!«), sowie Beziehungsschemata, also Überzeugungen der Person darüber, wie 9783884145081.indd 26 27.04.2010 16:23:19 Die Befriedigung von Wünschen auf der Motivebene 27 Beziehungen funktionieren oder was sie in Beziehungen zu erwarten hat (z. B.: »In Beziehungen wird man nicht respektiert!«). Die Spielebene: Auf dieser Ebene sind die manipulativen Strategien der Person lokalisiert, die Strategien, die die Person zur Lösung schwieriger Interaktionen entwickelt. Es handelt sich also um die Ebene des nicht authentischen, manipulativen Verhaltens. Daher wird diese Ebene auch »Spielebene« genannt, nach dem Begriff des »Spiels« in der Transaktionsanalyse, der genau dieses unoffene, manipulative Verhalten definiert. Die Befriedigung von Wünschen auf der Motivebene Die Motivebene beschreibt die »normale« Regulation interaktionellen Handelns. Es wird hier davon ausgegangen, dass eine Person eine Reihe interaktioneller Grundbedürfnisse aufweist. Diese zentralen Beziehungsmotive sind: • das Motiv nach Anerkennung, Wertschätzung, positiver Definition, • das Motiv nach Wichtigkeit, • das Motiv nach verlässlicher Beziehung, • das Motiv nach solidarischer Beziehung, • das Motiv nach Autonomie, • das Motiv nach Unverletzlichkeit des eigenen Territoriums und der eigenen Grenzen. Die Person versucht nun, ein zentrales Beziehungsmotiv in einer Beziehung zu befriedigen. Hat diese Person ein starkes Bedürfnis nach Wichtigkeit, dann versucht sie, von einer anderen Person Aufmerksamkeit zu bekommen, von ihr ernst genommen, von ihr wahrgenommen zu werden. Sie versucht dann, ihr eigenes Handeln so zu gestalten, dass ihr Gegenüber ihr all diese Aspekte gibt. Das funktioniert in der Regel, wenn die Person authentisch handelt, also dem Partner deutlich macht, was sie will und braucht, und wenn sie kompetent handelt. Ein übergeordnetes Motiv enthält viele untergeordnete »interaktionelle Ziele«, die man ganz konkret im Handeln anstreben kann. Zum Beispiel enthält das Motiv Wichtigkeit Ziele wie: Aufmerksamkeit erhalten; ernst genommen werden; zugehörig sein; gehört werden; Rückmeldungen erhalten wie: Ich verbringe gerne Zeit mit dir; du bereicherst mein Leben. 9783884145081.indd 27 27.04.2010 16:23:19 28 ABBILDUNG Das Modell der doppelten Handlungsregulation Aufmerksamkeit erhalten; ernst genommen werden; zugehörig sein; gehört Rückmeldungen erhalten wie: Ich verbringe gerne Wie manwerden; Persönlichkeitsstörungen verstehen kann Zeit mit dir; du bereicherst mein Leben. MOTIVEBENE EBENE DER SCHEMATA ODER ANNAHMEN Motive Interaktionelle Ziele Beziehungserwartungen SPIELEBENE Interaktionelle Ziele Verarbeitungskompetenzen Selbstkonzept Verarbeitungskompetenzen Handlungskompetenzen Diskrepanz Handlungskompetenzen Handlungen in Situationen Konsequenzen Tests Strategisches Handeln Kurzfristige Konsequenzen Langfristige Konsequenzen œ Handeln auf der Motivebene ist authentisch. 9783884145081.indd 28 Zur Umsetzung von Intentionen in konkrete Handlungen sind Kompetenzen notwendig. Die Person weist dabei in mehr oder weniger großem Ausmaß Verarbeitungs- und Handlungskompetenzen auf, um konkrete Handlungen auszuführen, die der Erreichung solcher Ziele dienlich sind. Handlungskompetenzen sind z. B. Kenntnisse über geeignete Strategien des Handelns, also Wissen darüber, was genau man in bestimmten Situationen tun kann, um ein Ziel zu erreichen. Verarbeitungskompetenzen sind Fähigkeiten, Situationen schnell zu analysieren und zu verstehen, z. B. die Fähigkeit, aus dem Verhalten einer anderen Person auf deren Ziele, Motive und Werte zu schließen. Hat eine Person hohe Kompetenzen, dann kann sie effektiv handeln, hat sie solche Kompetenzen nicht, kann sie »in alle Fettnäpfchen treten«. Auf dieser Ebene geht man immer davon aus, dass das Handeln Motive reflektiert, oder »diagnostisch« gesprochen, dass aus dem Handeln prinzipiell auf die Motive geschlossen werden kann. Es wird 27.04.2010 16:23:20 Aus der Biografie abgeleitete Grundannahmen 29 damit angenommen, dass das Handeln authentisch ist: Die Person hat nicht durchweg und prinzipiell die Intention, ihre Ziele zu verbergen oder sie zu tarnen, die Motive sind im Handeln transparent. Die Handlungsregulation auf der Motivebene ist eine authentische Handlungsregulation. Aus der Biografie abgeleitete Grundannahmen auf der Ebene der Schemata Um das komplexe Interaktionsverhalten von Personen mit Persönlichkeitsstörungen zu verstehen, muss man über die Betrachtung des »normalen« Interaktionsverhaltens hinausgehen. Man muss annehmen, dass es neben den normalen, transparenten und reziproken Interaktionsmustern noch andere Arten von Interaktionsverhalten gibt. Neben der normalen, authentischen Handlungsregulation, so wird hier angenommen, gibt es noch eine zweite Handlungsregulationsebene, die nach anderen Prinzipien funktioniert. Grundlage dieser zweiten Ebene der Handlungsregulation sind bestimmte, aus der biografischen Erfahrung einer Person stammende Grundannahmen oder Schemata. Als Schema bezeichnet man dabei eine Wissensstruktur, die sich durch Erfahrung bildet und durch bestimmte Situationen aktiviert wird. Wird sie aktiviert, dann steuert sie die weitere Verarbeitung der Situation: Hat eine Person das Schema »Ich bin ein Versager« und erhält sie den Auftrag, eine Rede zu halten, dann aktiviert dieser Auftrag dieses Schema und erzeugt Gedanken wie: »Das wird schiefgehen. Ich werde mich tödlich blamieren.« Dadurch entstehen Angst, Vermeidungsverhalten und Unsicherheit. Schemata, die Personen mit Persönlichkeitsstörungen in ihrer Biografie ausbilden, beziehen sich vor allem auf zwei Bereiche: Selbstschemata: Annahmen über das Selbst, Beziehungsschemata: Annahmen über Beziehungen. Selbstschemata sind Annahmen wie: »Ich bin ein Versager.« • • »Ich bin wertlos.« • »Ich bin nicht wichtig.« • »Ich kann meine Grenzen nicht schützen.« 9783884145081.indd 29 27.04.2010 16:23:20 30 Wie man Persönlichkeitsstörungen verstehen kann Beziehungsschemata sind Annahmen wie: • »In Beziehungen wird man nicht respektiert.« • »Man kann jederzeit verlassen werden.« • »Niemand kümmert sich um mich.« Macht eine Person in ihrem Leben immer wieder die Erfahrung, nicht wichtig zu sein, durch Rückmeldungen wie »Du störst«, »Es wäre besser, es gäbe dich gar nicht«, »Ohne dich hätte ich Karriere gemacht«, dann hat diese Erfahrung verschiedene Konsequenzen: Einerseits wird das Beziehungsmotiv »wichtig sein« frustriert, wenn das Motiv über lange Zeit nicht befriedigt wird. Motivationstheoretisch muss man aber annehmen, dass frustrierte Motive noch in der Motivhierarchie bleiben und damit das aktuelle Verhalten in hohem Ausmaß determinieren. »Wichtigkeit« bleibt also ein zentrales Beziehungsmotiv dieser Person und führt zu einem starren Motivsystem, bei dem andere wesentliche Motive in der Realisation »zu kurz kommen«, was zur Ausbildung allgemeiner, schwer identifizierbarer Unzufriedenheit führt. Andererseits führt diese Erfahrung zur Ausbildung negativer Beziehungs- und Selbstschemata. Diese Person schließt einmal aus der konsistent negativen Rückmeldung, dass sie selbst nicht wertvoll für andere ist, anderen »nichts zu bieten« hat. Sie schließt weiterhin, dass sie auch in anderen Beziehungen nicht wichtig sein wird, nicht ernst genommen werden wird, keinen Einfluss haben wird. Damit befindet sie sich in einem massiven Dilemma: Sie weist ein starkes, konsistentes Motiv auf, wichtig zu sein, und gleichzeitig eine Überzeugung, als Person nicht wichtig sein zu können. Je negativer die Erfahrungen sind, die eine Person in ihrer Biografie macht, desto negativer sind auch die Schemata. Macht eine Person die Erfahrung, dass Eltern sich nicht kümmern, dann entwickelt sie möglicherweise das Selbstschema »Ich bin nicht wichtig« oder das Beziehungsschema »In Beziehungen wird man nicht gesehen«. Erhält die Person jedoch Rückmeldungen der Art: »Du störst uns – seit du da bist, bin ich krank« oder »Wir haben dich leider nicht rechtzeitig abgetrieben«, dann entwickelt diese Person negative Schemata wie »Ich habe Eigenschaften, die andere stark beeinträchtigen«, »Ich bin toxisch« und »In Beziehungen wird man massiv abgewertet«. 9783884145081.indd 30 27.04.2010 16:23:20 Manipulatives Verhalten auf der Spielebene 31 Manipulatives Verhalten auf der Spielebene Menschen sind jedoch nicht passiv, sie versuchen vielmehr, Probleme aktiv zu lösen. Und so versucht auch ein Kind, das wichtige Motive von wichtigen Bezugspersonen nicht befriedigt sieht, das diese Befriedigung aber für sein Wohlbefinden braucht, dieses Dilemma aktiv durch Handeln zu lösen, anstatt zu resignieren und in Depression zu verfallen. Für dieses Dilemma bietet nun die Handlungsregulationsebene der »Interaktionsspiele« die Lösung: Dieses Kind kann in seinem Bezugssystem die Erfahrung machen, dass es zwar als Person nicht wichtig genommen wird, dass es jedoch für bestimmte Arten von Verhaltensweisen durchaus Aufmerksamkeit erhalten kann, wenn es vielleicht besonders lustig, unterhaltsam oder schlau ist. Es kann so Bezugspersonen durch Handlungen veranlassen, ihm das (oder ein Teil dessen) zu geben, was diese ihm als Person verweigern. Das Kind lernt, dass bestimmte Arten von Handlungsstrategien helfen, bestimmte interaktionelle Ziele zu erreichen. So kann dieses Kind also in dem Interaktionssystem, in dem es als Person keine Wichtigkeit erlangen kann, durch bestimmte Handlungen durchaus Aufmerksamkeit erzielen. Zudem bekommt das Kind so auch ein Stück Kontrolle zurück. Das Kind lernt also in seiner Biografie mehr oder weniger intransparente und manipulative Strategien, um wichtige interaktionelle Ziele zu erreichen, obwohl die Interaktionspartner diese Ziele nicht »freiwillig« befriedigen. Daher sind diese Strategien »Lösungen«. Diese Lösungen führen aber zu Verhalten, das intransparent ist: Der Interaktionspartner, der dem Kind ja von sich aus nicht das gibt, was es braucht, muss durch ein strategisches Handeln des Kindes (sozusagen gegen seine Intention) dazu veranlasst werden, etwas Bestimmtes zu tun: Das Kind ist ihm eigentlich nicht wichtig, aber er wird z. B. durch »Ängste« des Kindes dazu veranlasst, sich mit ihm zu beschäftigen und ihm Aufmerksamkeit zu geben. Da er zu etwas veranlasst wird, was er eigentlich nicht will, kann man das Verhalten auch, aus psychologischer Sicht (und keineswegs wertend, sondern nur beschreibend!) als manipulativ bezeichnen. Solch manipulatives Handeln wird in der Transaktionsanalyse als »Spiel« bezeichnet, daher der Begriff »Spielebene«: Die Lösung der schwierigen Situation für das Kind ist die Entwicklung einer intransparenten Interaktionsstrategie. Dem Kind bleibt in dieser Situation keine andere Wahl, als ein strategisches Handeln zu entwickeln, weil das authentische Verhalten nicht funktioniert. 9783884145081.indd 31 27.04.2010 16:23:20 32 Wie man Persönlichkeitsstörungen verstehen kann Das strategische Verhalten allerdings funktioniert (und nur dann wird es auch gelernt!): Das Kind erhält Aufmerksamkeit, es bekommt Anerkennung – allerdings nur für und durch sein strategisches Handeln. Diese Lösungen funktionieren also, sie haben jedoch Kosten: Die Person kann auch weiterhin trotz ihrer Strategien nicht erreichen, als Person wichtig zu sein. Denn dazu lässt sich kein Interaktionspartner zwingen. Das zentrale interaktionelle Motiv »Wichtigkeit« wird weiterhin nicht befriedigt. Es bleibt weiterhin hoch in der Motivhierarchie und »blockiert« das Motivsystem. Die Person erhält für ihr Handeln zwar Aufmerksamkeit, und das ist angenehm, verstärkt jedoch immer wieder das Handeln und erhält es so aufrecht. Der Befriedigungseffekt ist, da das zentrale Motiv »Wichtigkeit« nicht befriedigt wird, nur partiell und nur von kurzer Wirkung. Die Person muss das strategische Handeln immer wieder ausführen, um einen Befriedigungseffekt zu erzielen, aber der Effekt ist dennoch nie völlig befriedigend. Wie eine Klientin treffend sagte: »Man ist durstig und bekommt etwas Leckeres zu trinken. Es löscht auch kurze Zeit den Durst, aber man braucht schnell etwas Neues zu trinken.« Das Handeln von Menschen mit Persönlichkeitsstörung ist oft strategisch und manipulativ. Sie tun gezielt etwas, um etwas Bestimmtes von ihrem Gegenüber zu bekommen. Sie haben dabei aber immer (unterschwellig) den Eindruck, sie würden es ohne dieses spezielle Handeln nicht bekommen, d. h. sie »erschleichen« sich etwas, was ihnen eigentlich gar nicht zusteht. Damit werten diese Personen den Effekt, den sie erzielen, immer wieder selbst ab. Durch das strategische, manipulative und meist nicht mehr reziproke Handeln verärgern sie Interaktionspartner und erzeugen so immer wieder massive Interaktionsprobleme. Im Kindes- und Jugendalter kann die Strategie, Aufmerksamkeit durch spezielles Verhalten zu erlangen, eine wichtige, vielleicht sogar überlebenswichtige Strategie gewesen sein; den Erwachsenen bringt das Beibehalten dieser Strategien aber in Schwierigkeiten und es erzeugt hohe Kosten. Diese Personen produzieren ständig Effekte, die sie jedoch nicht ihrem strategischen Handeln zuschreiben, sondern die sie als Bestätigung ihrer Schemata auffassen. So erzeugen sie ständig selbsterfüllende Prophezeiungen, die ihr System stabilisieren. Dieses System ist damit abgeschottet und nicht mehr lernfähig. 9783884145081.indd 32 27.04.2010 16:23:20 Selbstdarstellung durch Images und Appelle 33 Was hier für das Motiv »Wichtigkeit« und die Spiel-Lösung eines histrionischen Interaktionsverhaltens exemplarisch aufgezeigt wurde, lässt sich ebenso für andere zentrale Beziehungsmotive und für andere Interaktionsstrategien ableiten. In jeder Persönlichkeitsstörung weisen Klienten spezifische Motive, Schemata und Interaktionsstrategien auf. Im Fall einer narzisstischen Interaktionsstörung steht z. B. das Motiv »Anerkennung« im Vordergrund. Hier ist ein zentrales Schema: »Ich bin nicht akzeptabel«. Die »Lösung« besteht meist darin, über Leistung Anerkennung von den Interaktionspartnern zu bekommen. Die Kosten sind aber prinzipiell die gleichen: Das Motiv wird nicht befriedigt – denn der Betroffene erhält ja keine Anerkennung als Person. Die Schemata werden auch in diesen Fall nicht revidiert. Anerkennung für Leistung macht nicht zufrieden und die betroffenen Personen glauben, sie müssten ständig »mehr desselben« tun. Dieses Verhalten führt zu Konflikten mit den Interaktionspartnern. Auf diese Weise kann man die prinzipiell gleichen Schwierigkeiten für alle Persönlichkeitsstörungen im engeren Sinne ableiten. Ein wesentlicher Aspekt der Interaktionsstörung besteht demnach darin, dass eine Person für einen Zustand eine »Not«-Lösung gefunden hat, die darin besteht, solche strategischen Handlungen auszuführen, die Interaktionspartner zu bestimmten Verhaltensweisen veranlassen sollen. Denn: Die Person glaubt, dass ihre Interaktionspartner dieses Verhalten freiwillig nicht ausführen würden. Diesem Handeln dienen im Wesentlichen zwei Strategien: »Images« und »Appelle«. Selbstdarstellung durch Images und Appelle Damit Interaktionspartner etwas für eine Person mit Persönlichkeitsstörungen tun, was eigentlich gar nicht ihren eigenen Interessen entspricht, ja möglicherweise sogar ihren Interessen widerspricht, müssen sie von der Person vorbereitet werden: Der Partner muss in einen Zustand versetzt werden, in dem er bereit ist, den interaktionellen Zielen der Person zu dienen. Eine solche Vorbereitung wird durch die Vermittlung sogenannter Images geleistet. Ein Image ist ein Bild, eine Interpretation, etwas, das die Person im Interaktionspartner entstehen lässt, aufbauen will. Der Interaktionspartner soll sich ein ganz bestimmtes Bild von der Person machen. Dieses Bild soll ganz bestimmte Komponenten enthalten bzw. andere nicht ent- 9783884145081.indd 33 27.04.2010 16:23:21 34 Wie man Persönlichkeitsstörungen verstehen kann halten. Der Partner soll also spezielle Glaubens- oder Überzeugungssysteme ausbilden. So kann eine Person das Image vermitteln: »Ich bin schwach und hilflos.« Dieses Image ist eine gute Vorbereitung dafür, dass der Partner Verantwortung für diese Person übernimmt. Denn für jemanden, der schwach und hilflos ist, muss ein verantwortungsbewusster, hilfsbereiter (!) Interaktionspartner Verantwortung übernehmen. So kann eine Person sich also darum bemühen, dass ihr Partner die Überzeugung entwickelt, sie komme allein nicht klar, sie wisse sich selbst nicht mehr zu helfen und leide unter dem hilflosen Zustand. Der Transport von Images reicht für die Umsetzung interaktioneller Ziele aber noch nicht aus. Denn der Interaktionspartner soll ja nicht nur etwas glauben, sondern er soll etwas tun (oder nicht tun). Der Transport von Images ist daher eine Vorbereitung auf den Transport von Appellen: Der Interaktionspartner soll durch Images eine bestimmte Überzeugung über die Person entwickeln und dann auf der Grundlage dieser Überzeugung in bestimmter Weise handeln. Zur Beeinflussung dieses Handelns dienen Appelle. Appelle haben also die Funktion, das Verhalten des Interaktionspartners zu steuern. Bei Appellen kann man positive und negative Appelle unterscheiden. Bei positiven Appellen sollen Interaktionspartner etwas tun, was den interaktionellen Zielen der Person dienlich ist. Hier gibt es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Der Partner soll bestätigen, dass die Person »normal« ist, dass sie ganz toll ist, ganz arm dran oder hilflos ist. Er soll sich mit der Person gegen eine andere Person solidarisieren, für die Person (rund um die Uhr) verfügbar sein. Bei negativen Appellen sollen die Interaktionspartner etwas unterlassen, das, wenn sie es täten, den interaktionellen Zielen der Person abträglich wäre. Auch dies spielt in der Therapie eine große Rolle. So versuchen Klienten oft das gesamte Team dazu zu veranlassen, ihre Sichtweise nicht infrage zu stellen, unangenehme Themen nicht zu berühren, keine vertiefenden Fragen zu stellen oder auf Distanz zu bleiben. 9783884145081.indd 34 27.04.2010 16:23:21 Tests: Warum Klienten ihre Therapeuten testen 35 Tests: Warum Klienten ihre Therapeuten testen Aus dem dargestellten Modell kann man vorhersagen, dass Klienten mit Persönlichkeitsstörungen in der Psychotherapie sogenannte Tests realisieren. Tests oder Interaktionstests dienen dem Klienten dazu, für sich Klarheit zu schaffen. Vor allem dann, wenn er nicht weiß, ob er eine Beziehung, z. B. die zu professionellen Helfern, als vertrauensvoll einschätzen soll oder nicht, oder wenn er nicht weiß, ob er sich auf eine Beziehung einlassen soll oder nicht. In diesem Fall wird der Interaktionspartner daraufhin getestet, ob er auch wirklich vertrauenswürdig ist und ob der Klient sich auch wirklich auf eine Beziehung einlassen kann. Trifft ein Klient mit sehr hohem Motiv und ausgeprägten Schemata auf einen Therapeuten, der sich empathisch, akzeptierend und kongruent verhält, dann wird das Motiv aktiviert. Der Klient entwickelt die Hoffnung, dass der Therapeut nun sein Motiv nach Anerkennung, Wichtigkeit, Solidarität erfüllen könnte. Daraus resultiert ein starker Wunsch, sich auf eine Beziehung zum Therapeuten einzulassen, es entsteht eine »Annäherungstendenz«. Gleichzeitig aktiviert die Situation aber auch die Schemata des Klienten, die besagen: »Ich bin nicht akzeptabel!«, »Ich bin nicht wichtig!«, »Beziehungen sind nicht solidarisch!« Diese Schema-Aktivierung erzeugt beim Klienten die Angst, erneut in einer Beziehung enttäuscht zu werden, und damit eine Tendenz, sich nicht auf eine Beziehung zu den professionellen Helfern einzulassen. Es entsteht eine »Vermeidungstendenz«. Jetzt gerät der Klient in eine Diskrepanz zwischen Annäherungs- und Vermeidungstendenz. Eine solche Diskrepanz ist unangenehm, und die Person muss etwas tun, um die Diskrepanz wieder zu reduzieren. Die Diskrepanz kann der Klient dadurch reduzieren, dass er die professionellen Helfer testet. Er realisiert nun Handlungen, die, etwa in der Psychotherapie, den Therapeuten herausfordern, provozieren, zu einer Reaktion zwingen. Er kritisiert den Therapeuten, greift ihn an oder diskutiert mit ihm Regeln. Diese Provokationen können nun nach der Logik des Tests zwei Ausgänge haben: Der Therapeut kann akzeptierend, zugewandt, empathisch bleiben, dann »besteht« er den Test – in diesem Fall verstärkt er die Annäherungstendenz des Klienten. Oder der Therapeut kann abwertend, aggressiv, ablehnend reagieren, dann »versiebt« er den Test – in diesem Fall verstärkt er die Vermei- 9783884145081.indd 35 27.04.2010 16:23:21 36 Wie man Persönlichkeitsstörungen verstehen kann dungstendenz des Klienten. Der Klient folgert dann: Ich werde mich nun unangemessen, aufsässig, kritisch verhalten. Bleibt der Therapeut jedoch zugewandt, akzeptierend, kann der Klient sich ein Stück weit mehr auf die Beziehung einlassen. Zum Testen verwendet der Klient meist das Spielverhalten, das er gelernt hat: • den Therapeuten kritisieren, • den Therapeuten angreifen, • vom Therapeuten Aktionen fordern, • mit dem Therapeuten Regeln diskutieren. Alle Tests dienen ausschließlich dem Zweck, dem Klienten Klarheit darüber zu verschaffen, ob er der Annäherungs- oder der Vermeidungstendenz folgen soll. Und daher ist jeder Ausgang des Tests für den Klienten ein Gewinn: Wenn der Therapeut aggressiv reagiert, hat der Klient zumindest Klarheit. Tests dienen also nicht dazu, einen Therapeuten zu kritisieren oder abzuwerten, sondern nur dazu, zu sehen, wie der Therapeut auf solche Provokationen reagiert. Tests sind demnach kein Angriff auf den Therapeuten, sondern nur eine Methode, den Therapeuten auf Zuverlässigkeit zu prüfen. Für den Therapeuten ist wichtig, dass er das Klienten-Verhalten als Test durchschaut. Der Therapeut kann zugewandt bleiben und den Test bestehen, wenn er sich klar macht, dass er nicht als Person gemeint ist. Denn wer immer an seiner Stelle wäre, würde genauso getestet! Wichtig ist also, dass der Therapeut erkennt: • Der Test dient nicht dazu, den Therapeuten zu ärgern oder zu beleidigen. • Der Therapeut ist nicht persönlich gemeint. Jeder, der die Rolle ausfüllt, muss vom Klienten getestet werden. • Der Test hat ausschließlich mit den Motiven und Schemata des Klienten zu tun. Dieses Wissen erleichtert es Therapeuten und professionellen Helfern, zugewandt zu bleiben, den Klienten zu verstehen und sich professionell mit ihm auseinanderzusetzen. 9783884145081.indd 36 27.04.2010 16:23:21 37 Charakteristika von Klienten mit Persönlichkeitsstörungen Ich-Syntonie: Wie Klienten ihre Erfahrungen verinnerlichen Persönlichkeitsstörungen sind »ich-synton«. Ich-synton bedeutet, dass Personen die Lösungen, die sie für die ungünstigen Interaktionssituationen in ihrer Biografie gefunden haben, also die Schemata und Strategien, als Teil ihrer Person ansehen, als »zu-sich-gehörig« und nicht als »ich-fremd« (ich-dyston). Das ist auch nachvollziehbar: Weil die Schemata Schlussfolgerungen aus Erfahrungen sind, werden sie von den Personen als zutreffend, richtig, korrekt wahrgenommen. Hat eine Person aus den Erfahrungen mit wichtigen Interaktionspartnern z. B. den Schluss gezogen »Ich bin nicht wichtig«, dann erscheint ihr diese Schlussfolgerung zwingend, plausibel und »wahr«. Sie wird nicht im Mindesten in Zweifel gezogen (vgl. Fiedler 2007). Die (manipulativen) Strategien, die der Klient (gezwungenermaßen) gelernt hat, haben sich »organisch« aus der Situation abgeleitet, sind der Person plausibel erschienen und werden daher ebenfalls als geradezu »zwingend« notwendig erachtet. Möglicherweise waren sie das in der Biografie auch tatsächlich. Diese Person sieht ihre Strategien als eine natürliche Reaktion an. Sie erkennt die Strategien auch nicht als manipulativ. Die Strategie ist notwendig – denn ohne sie geht es für diese Person nicht. Die Aspekte der Persönlichkeitsstörung selbst erzeugen deshalb aber bei dieser Person auch keinerlei »Störgefühle«. Klienten mit Persönlichkeitsstörungen haben keinen Anlass, die Schemata oder Strategien als nicht zu sich gehörig zu empfinden, anders als z. B. Klienten, die Ängste oder Zwänge aufweisen. Diese empfinden die Ängste als störend, behindernd und die Zwänge als fremd, unverständlich, nicht nachvollziehbar. Klienten mit Persönlichkeitsstörungen empfinden aber sowohl ihre Schemata als auch ihre Strategien als in hohem Maße nachvollziehbar. Selbst wenn sie die Schemata als negativ wahrnehmen, sehen sie diese doch als gültig und zutreffend an. Ein Schema von »Ich bin nicht wichtig« ist kei- 9783884145081.indd 37 27.04.2010 16:23:21 38 Charakteristika von Klienten mit Persönlichkeitsstörungen neswegs angenehm und fühlt sich auch nicht gut an, aber es ist, nach Ansicht der Person, zutreffend. »Nicht wichtig« zu sein ist ein Teil der eigenen Identität. Repräsentation: Warum Klienten sich nicht als Teil des Problems sehen können Natürlich haben die Handlungen der Person Kosten: Interaktionspartner reagieren langfristig genervt und wenden sich ab; die Person ruiniert durch ihr Verhalten ihre Gesundheit; es bilden sich (weitere) psychische Probleme wie Ängste oder Depressionen aus. Diese Kosten nimmt die Person zwar wahr, aber sie nimmt nicht wahr, dass sie selbst diese Kosten erzeugt. Sie nimmt nicht wahr, dass die Kosten Folgen ihrer Schemata und Strategien sind. Sie geht nicht davon aus, dass ihr Verhalten Probleme erzeugen könnte. Das ist nicht verwunderlich, weil ihr Verhalten zuerst meist positive Konsequenzen hat. Die Interaktionspartner lassen sich zunächst manipulieren und reagieren komplementär. Die Person muss also extreme Schwierigkeiten haben, um zu erkennen, dass ihr Verhalten (langfristig) Probleme erzeugt. Eine Person mit Persönlichkeitsstörungen kann ihr eigenes Verhalten so gut wie gar nicht als problemdeterminierend wahrnehmen. Sie geht vielmehr konsequenterweise davon aus, dass die Kosten andere Ursachen haben, auf die Partner zurückgehen oder auf die Lebensumstände. Somit veranlassen nicht einmal (hohe) Kosten die Person dazu wahrzunehmen, dass ihr System ungünstig sein oder dass sie selbst ein Teil des Problems sein könnte. Trotz hoher Kosten bleibt das System ich-synton! Da immer erst positive Effekte eintreten, fühlen die Personen sich zuerst einmal in ihrem Verhalten bestätigt. Eine Person mit ausgeprägtem Persönlichkeitsstil oder mit einer Persönlichkeitsstörung gewinnt zwangsläufig zunächst den Eindruck, sich richtig zu verhalten, denn sie bekommt auf ihr Verhalten ja zuerst positive und verstärkende Rückmeldungen. Treten dann unangenehme Konsequenzen ein, ist es völlig naheliegend, diese den Interaktionspartnern zuzuschreiben. Oder, je nach Persönlichkeitsstörung, die Person nimmt an, dass die negativen Schemata stimmen, weil die negativen Reaktionen der Partner das Schema bestätigen. Die logische Schlussfolgerung ist dann: »Dass ich jetzt vom Partner abgelehnt werde, liegt daran, dass ich nicht wichtig bin und dass man in Beziehungen 9783884145081.indd 38 27.04.2010 16:23:21 Repräsentation: Warum Klienten sich nicht als Teil des Problems sehen ohnehin nicht respektiert wird.« Keinesfalls ist es naheliegend, die »späten« Kosten jetzt noch auf das eigene Handeln zurückzuführen: Das Verhalten war ja offensichtlich richtig, wie könnte es nun falsch sein? Es ist daher ganz unwahrscheinlich, dass eine Person mit einem solchen Schema die späten negativen Folgen auf ihr Verhalten zurückführt und denkt: »Ich mache wohl etwas falsch. Ich müsste mal darüber nachdenken, ob ich etwas getan habe, um den anderen zu verärgern.« Diese Konstruktion hat noch eine sehr unangenehme Konsequenz: Die Person lernt nicht aus Kosten oder aus negativem Feedback. Sie macht ständig negative Erfahrungen, aber diese führen nicht dazu, dass sie ihre Schemata oder Strategien revidiert, ja sie führen nicht einmal dazu, die Person dazu zu veranlassen, über Schemata oder Strategien nachzudenken. Was immer auch passiert und was immer auch schiefgeht, die Person wird sich nie veranlasst fühlen, ihr System zu revidieren. Weil das System »ich-synton« ist, haben diese Personen bezüglich ihrer Schemata und Strategien kein »Störgefühl«. Personen mit Persönlichkeitsstörungen haben entweder gar keine oder nur eine geringe Repräsentation davon, dass sie ein Teil des Problems sind. »Keine Repräsentation« von einem Problem zu haben bedeutet, das Problem nicht als Problem erkennen zu können. Damit ist das System immunisiert. Auch diese hohe Resistenz gegenüber Erkenntnissen aus Erfahrungen hat früher dazu geführt, das Problem als »Persönlichkeits«-Störung zu definieren. Es ist sehr wichtig, dass Therapeuten die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, verstehen: So kann ein Klient mit einer histrionischen Störung ù immer wieder jammern und klagen (weil er das als Strategie gelernt hat). Er tut dies auch dann, wenn seine Strategie gar keine positiven Konsequenzen hat, weil er nämlich keine Alternative dazu hat. Deshalb kann er auch nicht sehen, dass er sein System verändern, dass er seine Strategien kritisch hinterfragen muss. Und er nimmt vom Therapeuten auch (zunächst) keine Ratschläge an (weil er gar keine will und auch keine zu brauchen scheint) und weigert sich, seine Anteile an dem Problem zu sehen. Der Klient sendet eine Doppelbotschaft: Zum einen jammert er und macht deutlich, dass er Hilfe braucht. Gleichzeitig nimmt er aber die vom Therapeuten angebotene Hilfe nicht an. 9783884145081.indd 39 39 œ Personen mit Persönlichkeitsstörungen haben keinen Anlass, zu denken, dass sie etwas falsch machen könnten, ihre Annahmen ungünstig oder ihre Strategien unangemessen sind. û Histrionische Störung S. 68 ff. 27.04.2010 16:23:21 40 Charakteristika von Klienten mit Persönlichkeitsstörungen Therapeuten sollten wissen, dass Personen mit Persönlichkeitsstörungen Doppelbotschaften senden, weil ihnen dies zwingend erscheint und sie sich keine Alternative vorstellen können. Dieses Verhalten ist ein Teil der Störung und muss vom Therapeuten verstanden und durch andere, neue Strategien aufgelöst werden. Eine Person mit Persönlichkeitsstörungen führt immer und immer wieder ihre dysfunktionalen interaktionellen Strategien aus, die immer wieder dazu führen, dass sich Interaktionspartner zunächst einmal komplementär verhalten. Interaktionspartner reagieren z. B. auf Ängste und Schmerzen zugewandt und geben der Person Aufmerksamkeit. Mit der Zeit aber haben die Partner das Gefühl, zu kurz zu kommen, ausgebeutet zu werden, selbst von der Beziehung zu wenig zu bekommen. Dann reagieren sie ärgerlich, mit Druck, oder ziehen sich zurück – die Beziehung scheitert. Statt das sich immer wiederholende Scheitern als Signal zu sehen, dass sie etwas falsch macht, interpretiert die Person das Scheitern hartnäckig als Fehler des Partners. Sie nimmt die Signale nicht zum Anlass zu prüfen, ob sie selbst vielleicht etwas ändern sollte. Weil sie dies hartnäckig ablehnt, lernt sie auch nicht aus Erfahrungen, macht dieselben Fehler immer und immer wieder. Gewissermaßen sitzt sie in einer Falle, aus der sie in der Regel nicht ohne Hilfe herauskommt! Therapeuten müssen deshalb Geduld haben und Nachsicht üben. Sie sollten versuchen, den Klienten zu verstehen, und ihm langsam die Möglichkeit geben, sein Problem zu sehen, damit dieser dann selbst die Entscheidung treffen kann, etwas zu ändern. Druck auf den Klienten auszuüben bewirkt nur Gegendruck, Reaktanz: Der Klient reagiert darauf lediglich »bockig«. Eine Psychotherapie ist für diese Klienten besonders wichtig, weil ihre Umwelt und Alltagserfahrungen nicht dazu führen, dass sie ihr Verhalten revidieren. Die einzige Möglichkeit, die Störung zu verändern, besteht darin, dass Therapeuten und therapeutische Bezugspersonen diesen Klienten besondere Erfahrungen vermitteln, mit deren Hilfe sie langsam ihre Strukturen modifizieren können. Die vermittelten Erfahrungen müssen jedoch sehr gezielt, sehr spezifisch sein, um die Klienten überhaupt zu erreichen. Sie müssen von Personen realisiert werden, die besonders geschult sind und eine spezielle Art von Beziehung zu dem Klienten aufnehmen können. Die erste Aufgabe des Therapeuten ist also, zusammen mit seinem Klienten ein Problembewusstsein zu schaffen und eine Problemdefinition zu erarbeiten. Und dies ist eine wesentliche Aufgabe für alle, 9783884145081.indd 40 27.04.2010 16:23:21 Geringe Änderungsmotivation als logische Konsequenz verstehen die mit diesem Klienten zu tun haben. Therapeuten müssen – vorsichtig und abhängig davon, wie gut ihre Beziehung zum Klienten ist – immer wieder auf die Kosten des Klienten aufmerksam machen. Dem Klienten also immer wieder deutlich machen, dass er diese Kosten eigentlich nicht will, dass sie unangenehm und störend sind. Vor allem aber müssen sie dem Klienten immer wieder deutlich machen, dass er diese Kosten selbst erzeugt und dass seine Überzeugungen, Ziele und Handlungen letztlich zu diesen Kosten führen. Das bedeutet aber, Therapeuten müssen Klienten mit Kosten und damit, dass sie ihre Kosten selbst erzeugen, konfrontieren. Einen Klienten zu konfrontieren heißt, ihn auf etwas aufmerksam machen, was er selbst (noch) nicht erkennt oder was er nicht erkennen möchte. Konfrontative Interventionen sind für den Klienten unangenehm und belasten die Beziehung zum Therapeuten. Aus diesem Grunde darf ein Therapeut solche konfrontativen Interventionen immer erst dann realisieren, wenn er eine entsprechend tragfähige Beziehung zum Klienten aufgebaut hat, wenn er also genügend »Beziehungskredit« hat. 41 œ Ohne tragfähige Beziehung zum Klienten keine konfrontativen Interventionen! Geringe Änderungsmotivation als logische Konsequenz verstehen Wenn Klienten kein Problembewusstsein haben und alle Kosten äußeren Faktoren zuschreiben, also external attribuieren, dann bedeutet das auch, dass sie im Hinblick auf ihr System keinerlei Änderungsmotivation aufweisen (Sachse & Sachse 2010). Wer nicht wahrnimmt, dass er selbst ein Teil des Problems ist, dass er Kosten selbst verursacht, dass das eigene Handeln Ursache von Problemen ist, der sieht auch keinen Grund, das eigene Handeln zu ändern. Es fehlt die Motivation, darüber nachzudenken, was der eigene Anteil an den Interaktionsproblemen ist, welche Aspekte des eigenen Systems (der eigenen Schemata und Strategien) zu den Problemen beitragen und was geändert werden müsste und könnte, um das Problem zu lösen und die Kosten zu reduzieren. Aus diesem Grund sind Klienten mit Persönlichkeitsstörungen zu Therapiebeginn oft kaum änderungsmotiviert. Deshalb können sie dem Therapeuten zu Therapiebeginn auch keinen Arbeitsauftrag geben. Sie definieren nicht, dass sie an Schemata, Strategien oder eigenem Verhalten etwas ändern wollen, dass sie diese Aspekte als problematisch 9783884145081.indd 41 27.04.2010 16:23:21 42 œ Änderungsmotivation und Arbeitsauftrag sind keine Voraussetzungen, sondern erste Ziele der therapeutischen Arbeit. Charakteristika von Klienten mit Persönlichkeitsstörungen wahrnehmen oder dass sie Ziele im Hinblick auf Veränderungen haben. Diese Tatsache irritiert viele Therapeuten, die naiverweise annehmen, Klienten, die in eine Therapie oder eine Klinik kommen, müssten auch selbst einen Grund dafür sehen, etwas in ihrem Leben oder an ihrem Verhalten ändern zu wollen. Genau das trifft aber für persönlichkeitsgestörte Klienten im Hinblick auf ihre dysfunktionalen Schemata und Strategien nicht zu. Die Änderungsmotivation, die Motivation, sich therapeutisch mit ungünstigen Schemata und Strategien auseinanderzusetzen, muss durch die Therapie erst hergestellt werden. Das bedeutet für alle Therapeuten, die mit persönlichkeitsgestörten Klienten umgehen, dass sie sich überlegen müssen, wie sie dem Klienten langsam, Schritt für Schritt, deutlich machen können, dass er ein Problem hat und dass es sich für ihn lohnen könnte, an einer Veränderung eigener Schemata und Strategien zu arbeiten. Therapeuten sollten von diesem Klienten zu Therapiebeginn nicht erwarten, dass er änderungsmotiviert ist, sondern müssen damit rechnen, dass der Klient – im Gegenteil – motiviert ist, sein System zu stabilisieren. Als Therapeut sollte man sich immer klarmachen: Wenn man von einem Klienten erwartet, dass er zu Therapiebeginn sein Verhalten ändert, dann erwartet man, dass er »vor der Therapie sein Problem an der Garderobe abgibt«. Nicht der Klient muss sich auf den Therapeuten einstellen, sondern der Therapeut auf den Klienten! Die Klienten kommen meist nicht wegen der Persönlichkeitsstörung in Therapie Da Klienten ihre Persönlichkeitsstörung als ich-synton erleben und auch im Hinblick auf die Persönlichkeitsstörung nicht änderungsmotiviert sind, kommen sie nicht wegen der Persönlichkeitsstörung in Therapie. Die Gründe, aus denen sie kommen, sind die Kosten, die sie haben. Das können Ängste sein, die sie entwickelt haben und die sich nun verselbstständigen, Depressionen, Interaktionskosten – wenn Beziehungen zerbrechen – oder auch Somatisierungsstörungen, die bedrohliche Ausmaße annehmen können. Diese Kosten veranlassen die Klienten dann, in Therapie zu gehen. Der Auftrag für den Therapeuten lautet: »Reduzieren Sie meine Kosten, aber lassen Sie mich ansonsten so, wie ich bin!« Was dem Auftrag entspricht: »Wasch 9783884145081.indd 42 27.04.2010 16:23:21 Die Klienten kommen meist nicht wegen der Persönlichkeitsstörung mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.« Ein anderer Grund, in Therapie zu kommen, kann darin liegen, dass die Interaktionspartner der Klienten die Schwierigkeiten nicht mehr aushalten können oder wollen und den Klienten »in Therapie treiben«, nach dem Motto: »Entweder du tust was, um dich zu ändern, oder ich verlasse dich.« Diese Klienten gehen dann nicht in Therapie, um sich zu ändern (denn das sehen sie ja gar nicht ein), sondern, damit der Partner sie nicht verlässt – also, um dem Partner ein »Entgegenkommen« zu zeigen. Diese Klienten sind zwar bereit, an der Reduktion der Kosten zu arbeiten, aber nicht bereit, ihr »eigentliches« Problem zu bearbeiten – weil sie ihr Problem ja noch gar nicht erkennen. Und wiederum muss ein Therapeut die Klienten »dort abholen, wo sie sind«, also zunächst die Kosten analysieren und dem Klienten langsam deutlich machen, dass es nicht möglich ist, die Kosten zu verändern, wenn man nicht an grundlegenden Schemata und Strategien arbeitet. Klienten, die nur aus den angegebenen Gründen in Therapie kommen, sind zwar motiviert, eine Therapie zu machen, sie sind aber deshalb noch keineswegs änderungsmotiviert! Diese Motivation stellt für Therapeuten ein schwieriges Problem dar. Denn die Störungen, deretwegen die Klienten nun tatsächlich in die Therapie kommen, sind meist funktional so eng mit den Aspekten der Persönlichkeitsstörung verbunden, dass sie ohne eine Bearbeitung der grundlegenden Schemata und Strategien nicht sinnvoll therapeutisch bearbeitet werden können. Therapeuten können also diese Symptome und Kosten gar nicht »wegmachen«, ohne dass sie die grundlegende Persönlichkeitsstörung therapeutisch bearbeiten (man kann eben niemanden waschen, ohne ihm den Pelz nass zu machen). Wenn sie es dennoch versuchen, scheitern sie meist am Widerstand des Klienten. Für die »eigentlich relevante« Störung erteilen die Klienten ihren Therapeuten meist keinen Arbeitsauftrag. Der Therapeut sollte hier versuchen, zunächst durch komplementäres Handeln ù eine Beziehung zum Klienten aufzubauen, und dann versuchen, über gezielte Konfrontationen ù langsam ein Problembewusstsein beim Klienten zu schaffen. Die Aufgabe des Therapeuten ist in der Psychotherapie also, zusammen mit dem Klienten einen Arbeitsauftrag im Hinblick auf die Aspekte der Persönlichkeitsstörung zu erarbeiten. 9783884145081.indd 43 43 û Komplementäres Handeln S. 50 û Konfrontatives Handeln S. 53 27.04.2010 16:23:22