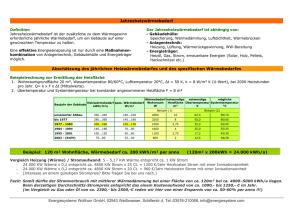

Praxisinformation Energieeinsparung. Eine

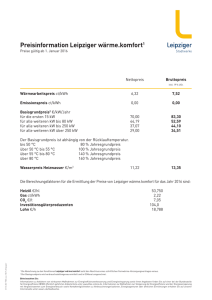

Werbung