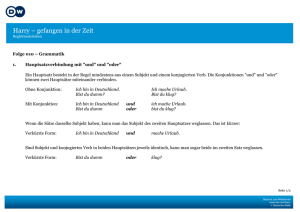

Feministische Popmusikanalyse - Hu

Werbung

Feministische Popmusikanalyse

–

Auf der Suche nach Worten

Magisterarbeit von Lena Müller im Fach Musikwissenschaft

–

Humboldt-Universität zu Berlin

Abgabedatum: 21.11.2013

Erster Gutachter:

Prof. Dr. Peter Wicke

Zweite Gutachterin: PD Dr. Dorothea Dornhof

Inhalt

1. Klang, Körper, Stimme und Sprache – Eine Einleitung...................................................1

2. Rahmen................................................................................................................................11

2.1 Feministische Grundlagen........................................................................................11

2.1.1 Simone de Beauvoir –

Die Positionierung von Frauen als unwesentliche Subjekte........................11

2.1.2 Judith Butler – Die Einverleibung des heterosexuellen Körpers.................15

2.2 Popmusik als Dispositiv und Mimesis als Weltzugang............................................19

3. Werkzeuge...........................................................................................................................26

3.1 Möglichkeiten sich dem Klang zu nähern................................................................26

3.1.1 Assoziation...................................................................................................26

3.1.2 Homologie....................................................................................................30

3.1.3 Intertextualität..............................................................................................32

3.1.4 Materialität...................................................................................................36

3.1.5 Psychoanalyse..............................................................................................40

3.2 Körperliche Klangproduktion: Die Stimme .............................................................45

4. Analysen..............................................................................................................................54

4.1 Die „echte“ Stimme..................................................................................................55

4.1.1 Nirvana: „Smells Like Teen Spirit“..............................................................57

4.1.2 Robbie Williams: „Feel“..............................................................................63

4.1.3 Michael Jackson: „Billie Jean“....................................................................65

4.1.4 Zusammenfassung: Die „echte“ Stimme als männliche Performanz ..........66

4.2 Andere Stimmen ......................................................................................................69

4.2.1 Kate Bush: „Feel It“.....................................................................................70

4.2.2 Kylie Minogue: „Can't Get You Out of My Head“......................................78

4.2.3 Björk: „All Is Full Of Love“........................................................................86

4.2.4 Birdy: „People Help The People“................................................................91

4.2.5 Zusammenfassung:

Die Fragmentierung der Anderen und der semiotische Stimmklang .......100

5. Klangliche Körperproduktionen – Ein Fazit ................................................................106

5.1 Worte.......................................................................................................................106

5.2 Verschiedene Modi auditiver Lust..........................................................................107

5.3 Eigenes und Anderes...............................................................................................109

5.4 Intelligibilität und Reproduktion............................................................................109

5.5 Feministische Konsequenzen..................................................................................110

ANHANG..............................................................................................................................114

Quellenverzeichnis ...............................................................................................................115

Literatur [Internetquellen zuletzt abgerufen am 7.11.2013].........................................115

Musik............................................................................................................................119

Internetseiten [Zuletzt aufgerufen am 16.11.2013].......................................................119

Songtexte...............................................................................................................................121

Nirvana: „Smells Like Teen Spirit“..............................................................................122

Robbie Williams: „Feel“...............................................................................................124

Michael Jackson: „Billie Jean“.....................................................................................126

Kate Bush: „Feel It“......................................................................................................128

Kylie Minogue: „Can't Get You Out of My Head“.......................................................130

Björk: „All Is Full Of Love“.........................................................................................132

Birdy: „People Help The People“.................................................................................134

Trackliste der beigefügten CD............................................................................................136

Selbstständigkeitserklärung................................................................................................137

1. Klang, Körper, Stimme und Sprache – Eine Einleitung

„The thing with women, they're not real. They're not real at all.

And that's really hard to accept, and I don't think that I should have

to accept it.“1

„Consider, for example, the discursive and stylistic segregation of

«rock» and «pop». In this schema, rock is metonymic with

«authenticity» while «pop» is metonymic with «artifice». Sliding

even further down the metonymic slope «authentic» becomes

«masculine» while «artificial» becomes «feminine».[...] Real men

aren't pop and women, real or otherwise, don't rock.“2

In dieser Arbeit möchte ich mich aus einer feministischen Perspektive mit dem Klang von

Popmusik auseinandersetzen. Die mich antreibenden Fragen sind dabei, wie Sexismus

klingt, wie Geschlecht klingt, aber auch wie Feminismus klingt oder klingen könnte.

Meine Motivation für diese Arbeit ist dabei nicht nur ein Interesse, diese Zusammenhänge

zu verstehen, sondern vor allem auch eine ziemliche Unzufriedenheit mit etwas, was ich in

meinem Studium als eine Art Sprachlosigkeit gegenüber diesem Themengebiet

wahrgenommen habe.

Im Gegensatz zur Betrachtung anderer Medien, beispielsweise Literatur, Film oder

Photographie, für die es je eigene Werkzeuge zur Analyse sexistischer Strukturen gibt,

scheint ein entsprechendes Werkzeug in der Musikanalyse zu fehlen. Während ich so z.B.

in meinem zweiten Studienfach, Kulturwissenschaft, fast selbstverständlich nebenbei

einen „männlichen Blick“3 in bildlichen und filmischen Darstellungen zu erkennen lernte

oder eine sich als objektiv gebärdende Zentralperspektive in der westlichen Wissenschaft

als Ausdruck einer privilegierten gesellschaftlichen Position interpretieren konnte, 4 waren

entsprechende Analysen des Klangs von Popmusik in meinem Studium selten und oft

enttäuschend, obwohl die Relevanz von Sexualität, Geschlecht, Sexismus oder Begehren

in diesem Medium andererseits offensichtlich erscheint:

1

2

3

4

Shepherd (1991), S.183: Zitat einer jungen Frau (Diana) in einem qualitativen Interview.

Coates (1997), S.52.

Mulvey (1994), S.55.

Vgl. beispielsweise Haraway (1995b), S.79.

1

So lässt sich beim Hören von zahlreichen Popsongs, beispielsweise „Naughty Girl“ von

Beyoncé, kaum von der Hand weisen, dass auch im Klang sexualisierte Darstellungen von

Sängerinnen stattfinden. Und dass Geschlecht auch in der dominanten musikalischen

Ausdrucksform der gegenwärtigen westlichen Kultur eine relevante Rolle einnimmt, ist

grundsätzlich eine durchaus naheliegende These.

Ich denke, es lohnt sich, angesichts dessen, was ich hier als Sprachlosigkeit bezeichnet

habe, kurz zu überlegen, weshalb die Analyse von Sexismus in Musik und vor allem im

Klang so viel schwerer zu sein scheint als in Bildern oder Texten. Ein Grund hierfür liegt

wahrscheinlich bereits darin, dass ein Popsong nur schwer für den untersuchenden Blick,

als primäres westliches Erkenntnisorgan, zugänglich ist: Die dabei im Blick implizit

enthaltene Distanz vom betrachteten Gegenstand lässt sich auf das Hören nicht einfach

übertragen; vielmehr scheint Distanzlosigkeit gerade eine zentrale Eigenschaft des

Mediums Musik zu sein.5

Dabei lässt sich aber bereits diese unterschiedliche Bewertung der verschiedenen Sinne

aus einer feministischen Perspektive kritisch hinterfragen, denn der erkennende

wissenschaftliche Blick kann als eine Spielart einer männlich konnotierten sich selbst

immer im Zentrum einer objektiven Weltbetrachtung imaginierenden Perspektive gedeutet

werden.6 Der Musikwissenschaftler John Shepherd kritisiert die Abwertung des Hörens

gegenüber dem Sehen sogar ganz explizit als Ausdruck einer patriarchalen Weltordnung:

Die Nutzung der anscheinend neutralen Kategorien harmonischer und tonaler

Beziehungen und das Ausklammern emotionaler und körpernäherer Aspekte von Musik

interpretiert er, als eine Reduktion von Musik auf Notentext und damit eine Distanzierung

vom Körper, die er wiederum als musikalische Bestätigung patriarchaler die Welt und den

Körper objektivierender Herrschaftsansprüche ansieht.7

5 Vgl. Shepherd/Wicke (1997), S.164: „The presentation of sonic matter recognized as musically

significant cannot help but evoke states of awareness whose degree and manner of affectivity are related

to the characteristics of the sound presented. The sounds of music cannot help, in other words, but

reaffirm the present existence of the individual, and reaffirm it with a concreteness and directness not

required for reaffirmation through the sounds of language. The material character of sound in music

speaks directly and concretely through its technology of articulation to the individual's awareness and

sense of self, an awareness and sense, it should be remembered, that is pervasively social and discursive

in its mediation and constitution.“ [meine Hervorhebung].

6 Haraway beschreibt ihrem Aufsatz Situiertes Wissen „den erobernden Blick von nirgendwo“ [Haraway

(1995b), S. 80] , der für sie klar mit patriarchalen Machtstrukturen verbunden ist. „Dieser Blick schreibt

sich auf mythische Weise in alle markierten Körper ein und verleiht der unmarkierten Kategorie die

Macht zu sehen, ohne gesehen zu werden sowie zu repräsentieren und zugleich der Repräsentation zu

entgehen.“

7 Vgl. Shepherd (1991), S.154-164: Die Privilegierung des Sehens gegenüber dem Hören geht für ihn

einher mit der Vorstellung der Welt als objekthaft und vom eigenen Körper getrennt, während bei der

2

Schon die Frage, wie und was in Musik analysiert und beschrieben wird, kann auf dieser

Basis aus feministischer Perspektive nicht als neutral angesehen werden, sondern sollte

kritisch reflektiert werden.

Bei näherer Betrachtung erscheinen Musik und Klang dabei insgesamt an vielen Stellen

von einer Geschlechtersymbolik durchzogen. Die feministische Musikwissenschaftlerin

Susan McClary beschreibt dies folgendermaßen:

„The charge that musicians or devotees of music are «effeminate» goes back as far as recorded

documentation about music, and music's association with the body (in dance or for sensuous

pleasure) and with subjectivity has led to its being relegated as a «feminine» realm. Male

musicians have retaliated in a number of ways: by defining music as the most ideal (that is, the

least physical) of the arts; by insisting emphatically on its «rational» dimension; by laying

claim to such presumably masculine virtues as objectivity, universality and transcendence, by

prohibiting actual female participation altogether.“8

Die hier angedeutete starke Verbindung von Musik mit Körper und Subjektivität ist dabei

sicher ein weiteres Hindernis für die wissenschaftliche sprachliche Auseinandersetzung

darüber, da sie einer bewussten Reflexion nur schwer zugänglich ist. Wenn außerdem, wie

McClary implizit nahe legt, gerade hier nach den Momenten einer musikalischen

Geschlechterproduktion gesucht werden müsste, so ist ersichtlich, weshalb diese Thematik

in einer Disziplin, die ihren Gegenstand als „tönend bewegte Formen“9 versteht, nur

schwer eine Sprache findet.

Gerade Popmusik ist allerdings im musikanalytischen Denken dieser akademischen

Disziplin immer noch mit besonderen Problemen konfrontiert: Susan McClary und Robert

Walser beschreiben dies in einem Aufsatz von 1988 recht ausführlich und listen einige

grundlegende Probleme für die wissenschaftliche Popmusikbetrachtung auf. Diese

beginnen bei der „feindseligen“ Ablehnung von Popmusik durch die traditionelle

Musikwissenschaft und enden mit der Entwicklung einer stichhaltigen Argumentation zur

Beziehungen zwischen Musik und Gesellschaft.10 Popmusik bezeichnen sie dabei als

Erfahrung von Klang die Beziehung des hörenden Individuums zur Welt, seine Einbindung in die soziale

und physische Wirklichkeit, nicht verleugnet werden kann. Diese distanzierende Sicht der Welt versteht

Shepherd dabei als männlich („They [=Männer] quickly thought themselves into the entirely mythical

position of being separate from the world“[ders. S.158]), während er eine Gleichsetzung zwischen

Frauen, sozialen Beziehungen und Musik vornimmt: „Women, as emotional nurturers, […] come to

stand for the very process – social relatedness“ [ders. S.155] und „The existence of music, like the

existence of women, is potentially threatening for men to the extent that it sonically insists on the social

relatedness of human worlds“ [ders. S. 159]. Schließlich idealisiert er ein Bild des Ausgleichs oder der

Vervollständigung zwischen den in dieser Form postulierten männlichen und weiblichen Subjektivitäten

in einem sich ergänzenden vollen Obertonspektrum [ders. S.168].

8 McClary (1991), S.17.

9 Hanslick (1982), S.74.

10 Vgl. McClary/Walser (1996): S.281-293.

3

„uncharted areas for which there is no shared critical apparatus of language“ 11 und

verorten ihre Analyse „in a methodological vacuum“12 und auch wenn an dieser Stelle in

den letzten 25 Jahren Entwicklungen stattfanden, so beinhaltet jede Analyse von

Popmusik immer noch zugleich die Aufgabe Fragestellungen, Methoden und Werkzeuge

mitzuentwickeln.

Glücklicher Weise entwickeln sich jedoch dadurch nach und nach auch theoretische

Modelle und analytische Werkzeuge, mit denen sich gerade den körperlichen und

subjektiven Aspekten von Klang genähert werden kann, ohne die ein Verständnis

wesentlicher Prozesse der Popmusik nicht möglich wäre. Freya Jarman-Ivens Arbeit zu

„Queer Voices“ erscheint mir diesbezüglich bemerkenswert.

Jarman-Ivens beschäftigt sich, wie ihr Titel schon sagt, mit der Stimme und versucht unter

anderem die Beziehungen zwischen Körper und Stimme zu entschlüsseln, wobei sie eine

gegenseitige Abhängigkeit feststellt:

„[I]t is possible to think of the voice not only in terms of its production by the body, but its

implications for the body – its production of bodies.“13

Sie meint damit, dass wir einer gehörten Stimme auch eine körperliche Quelle

zuschreiben, wobei diese jedoch durchaus auch „an imagined body for a disembodied

voice“14 sein kann.

Auf der anderen Seite kann diese Produktion von Körpern durch Stimmen aber auch noch

anders verstanden werden. In einer der ersten Auseinandersetzungen zu der Beziehung

von Geschlecht und Popmusik, formulierten Simon Frith und Angela McRobbie bereits

1978 in ihrem Aufsatz „Rock and Sexuality“ die These, dass Rockmusik wesentlich an der

Konstruktion

von

Sexualität

beteiligt

ist15.

Dabei

werden

vor

allem

auch

Geschlechterunterschiede beständig reproduziert:

„The recurrent theme of this essay has been that music is a means of sexual expression and as

such important as a mode of sexual control. Both in its presentations and in its use, rock has

confirmed traditional definitions of what constitutes masculinity and femininity, and reinforces

their expression in leisure pursuit.“16

Insofern lässt sich argumentieren, dass das Erleben des eigenen Körpers durch Musik

beeinflusst, wenn nicht regelrecht konstruiert wird. Musik ließe sich somit als ein Medium

11

12

13

14

15

16

McClary/Walser (1996), S.282.

Dies., S.280.

Jarman-Ivens (2011), S.7.

Dies., S.8.

Vgl. Frith/McRobbie (1996), S.373.

Dies., S.387.

4

verstehen,

das

vielleicht

weniger

die

äußere

Wahrnehmung,

als

die

innere

Selbstwahrnehmung von Körpern beeinflusst.

Was mich nun vor allem interessiert, ist, wie eine solche Konstruktion von Körpern in

Musik stattfindet und wie sie insbesondere in der Musik analysiert werden kann. Dabei

denke ich, dass die Stimme einen besonders guten Ansatzpunkt bietet, diesen Prozess zu

verstehen, da sie bereits selbst körperlich ist.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch Shepherd, der vorschlägt, sich in der Musikanalyse

von den tradierten Kategorien der musikalischen Notation abzuwenden und andere

Ebenen, insbesondere das von ihm als körpernah eingestufte Timbre der Stimmen, in die

Analyse miteinzubeziehen. Auch ich halte die Analyse von spezifischer Klanglichkeit und

vor allem dem Einsatz der Stimme für viel versprechend für eine feministische

Popmusikkritik, doch für eine solche Betrachtung von Musik fehlen schnell die Worte:

Während sich eine Quarte oder eine Dominante begrifflich sehr klar fassen lassen, ist die

Unterscheidung von Klangeigenschaften durchaus komplizierter. Der Grund hierfür ist

allerdings nicht, dass die hörende Unterscheidung hier schwer fallen würde, sondern viel

mehr, dass es schnell an Vokabeln fehlt, um diese zu beschreiben.

Das Fehlen von Worten bedeutet jedoch nicht, dass solche klanglichen Unterschiede

kulturell bedeutungslos wären, im Gegenteil: Jarman-Ivens beschreibt diese Eigenschaft

von Stimmklang als „under-assimilated“17. Sie meint damit:

„[A]n audible inhalation, or diction […] do signify something, but that «something» is not

often explicitly identified, nor is there an established culture in the analysis of music of

wanting to identify them.“18

Es besteht daher für eine klangzentrierte Musikanalyse die Notwendigkeit, Begriffe zur

Beschreibung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen

Stimmklängen zu entwickeln. Diese Begriffe sind dabei zugleich Werkzeuge, die es

ermöglichen,

nicht

nur

Unterschiede

zu

beschreiben,

sondern

auch

diese

Unterscheidungen überhaupt erst vorzunehmen, d.h. sie für andere wahrnehmbar, sie

übertragbar

und

diskutierbar

zu

machen.

Schließlich

bilden

nachvollziehbare

Unterscheidungen auch die Voraussetzung für sinnvolle Interpretationen und damit für die

Thematisierung der kulturellen Bedeutung dieser Unterschiede. In dieser Arbeit werde ich

einige solcher Unterscheidungen vornehmen, um auf dieser Basis Thesen zur Darstellung

von Geschlecht in Popmusik zu erarbeiten.

17 Jarman-Ivens (2011), S.7.

18 Ebd.

5

Mein Ziel ist es dabei jedoch nicht, schlicht akustische Attribute von Männlich- oder

Weiblichkeit zu finden, sondern vor allem zu einer Betrachtung von Popmusik insgesamt

als ein von sexistischen Dynamiken strukturiertes Feld zu kommen. Ähnlich wie die These

der feministischen Filmwissenschaftlerin Laura Mulvey, dass im Kino eine Identifizierung

des Publikums mit dem männlichen Helden unterstützt wird, während Frauen als

betrachtbares Spektakel von außen angesehen und objektiviert werden, 19 denke ich, dass

die Geschlechter auch musikalisch in ein asymmetrisches Verhältnis zueinander gesetzt

werden, bestimmte Perspektiven privilegiert und andere abgewertet werden.

Zwar halte ich grundlegende Analogien zwischen den Geschlechterdarstellungen im Film

und in Popmusik für wahrscheinlich, eine einfache Übertragung dieses als „male gaze“

[=männlicher Blick] bekannten Modells erscheint mir aber nicht zielführend, denn dies

würde die Unterschiede zwischen den Sinnen, Hören und Sehen, negieren. Außerdem ist

die mit der Stimme verbundene sprachliche Interaktion, in der Sprechen und Hören

aufeinander treffen und sich gegenseitig als sprachfähige Subjekte anerkennen müssen,

ambivalenter, als die einseitige Betrachtung des „male gaze“, durch den der, die oder das

Betrachtete mehr oder minder in die Position eines Objekts gebracht wird. Wer oder was

schließlich im Klang einzelner Popsongs aktiv oder passiv, Subjekt oder Objekt ist, ist

eine noch kompliziertere Frage und ließe sich nicht einfach mit einer übertragenen Idee

eines „männlichen Gehörs“ erklären.

Ich möchte in dieser Arbeit jedoch genau dieser Frage in der analytischen Betrachtung

einzelner Musikbeispiele nachgehen. Dabei werde ich außerdem die einzelnen Songs

miteinander in Beziehung setzen bzw. sie in Popmusik als einem gemeinsamen kulturellen

Raum verorten, über den ich hoffe, mithilfe der in den Beispielen gewonnenen

Erkenntnisse allgemeinere Aussagen machen zu können. Mein Ziel ist es so weniger zu

einer Kritik einzelner Songs zu kommen, als zu einer Kritik der Machtstrukturen 20, die die

Popmusik insgesamt durchziehen. Da ich allerdings nur sehr wenige Songs im Rahmen

dieser Arbeit ausführlicher betrachten kann, sind meine Ergebnisse als Thesen zu

19 Mulvey geht es in ihrer Filmanalyse weniger darum, dass Männer im Film Helden und Frauen Opfer,

jeweils mit entsprechenden Eigenschaften, sind, sondern dass der Aufbau der Filme, die Struktur der

Erzählung usw. den männlichen und weiblichen Figuren bereits deutlich voneinander unterschiedene

Positionen auch im Bezug zur Erzählung und zu dem den Film betrachtenden Publikum zuweisen. Diese

Positionierungen stehen für Mulvey mit psychoanalytischen Mustern, v.a. der Kastrationsdrohung, in

Beziehung, wodurch sie besonders überzeugend wirken [Vgl. Mulvey (1994), insbesondere S.55].

20 Ich beziehe mich auf Michel Foucaults Machtbegriff; vgl. z.B. Foucault (1983), S.83-102.

6

verstehen, die mit weiterem musikalischem Material belegt oder verändert werden

müssten.

Meine Methode ist die exemplarische Musikanalyse und Interpretation einzelner Songs,

die einen großen Teil meiner Arbeit ausmacht. Ausgehend von der in den Eingangszitaten

geäußerten Position, dass Geschlecht in irgendeiner Weise etwas mit Authentizität oder

„realness“ zu tun hat, werde ich zuerst drei von Sängern[sic] gesungene Songs betrachten,

bei denen ich auf eine gemeinsame stimmlich-klangliche Eigenschaft hinweisen möchte,

die ich die „echte“ Stimme nenne. Damit bezeichne ich sowohl einen bestimmten

Stimmeinsatz als auch ein bestimmtes ästhetisches Kommunikationsmodell, das sich

verbunden mit einem spezifischen Subjekt- und Körperbild an der Stimme festmachen

lässt.

Daraufhin werde ich mich vier von Sängerinnen gesungenen Popsongs zuwenden, deren

hauptsächliche Gemeinsamkeit es ist, nicht nach dem zuvor entwickelten Modell der

„echten“ Stimmen verständlich zu sein. Die hier präsentierten Körper- und Subjektbilder

lassen sich dabei nach jeweils anderen ästhetischen Kommunikationsmodellen

entschlüsseln, die ich jedoch abschließend miteinander und mit dem zuvor entwickelten

Modell der „echten“ Stimme in Beziehung setzen werde. Ich konzentriere mich bei

meinen Analysen dabei ausschließlich auf die Musik, lasse Kontexte, wie Musikvideos,

Images der Sänger_innen oder Interviews, unberücksichtigt und werde auch die

Bedeutung der Songtexte nur sehr eingeschränkt betrachten.

Allerdings erscheint es mir, wie ich bereits dargestellt habe, aus einer feministischen

Perspektive notwendig, vor der Analyse die Analysemethoden und die zu betrachtenden

Ebenen der Musik zu reflektieren. Ich werde aus diesem Grund meinen Analysen eine

ausführliche theoretische Darstellung von möglichen Analysewerkzeugen, ihrem Potenzial

und ihren Vor- und Nachteilen für eine feministische Musikbetrachtung voranstellen.

Außerdem erscheint es mir sinnvoll, die menschliche Stimme genauer zu verstehen, um

klangliche Unterschiede genauer beschreiben zu können. Die Stimme ist eine komplizierte

körperliche Aktivität und der Klang von Stimme ermöglicht Aussagen über den singenden

Körper, der an verschiedenen Stellen angespannt, verschlossen oder offen erscheinen

kann. Ich halte daher ein Wissen über die körperlichen Komponenten der Stimme für

meine Musikanalysen, die zu einem großen Teil Analysen solcher Körperklänge darstellen

werden, für hilfreich.

7

Diese Reflexionen über die Möglichkeiten von Musikanalyse und die körperlichen

Aspekte der Stimme stellen dabei die Werkzeuge für die anschließenden Musikanalysen

bereit. Im ersten Abschnitt der Arbeit möchte ich jedoch die Rahmenbedingungen klären

unter denen meine Analysen stattfinden. Ich werde darin näher auf zwei zentrale Begriffe

des Titels – Feminismus und Popmusik – eingehen. In diesem ersten Teil entwickle ich

den theoretischen Raum, in dem ich mich bewegen möchte und den ich theoretisch

abstecke, um mich anschließend darin orientieren zu können.

Ich beginne meine Arbeit dabei mit der Darstellung zweier wichtiger feministischer

Theorien – weniger weil ich fürchte, dass diese in der Musikwissenschaft eventuell immer

noch unbekannt sein könnten, sondern viel mehr, weil die Theorien über Geschlecht und

Sexismus von Simone de Beauvoir und Judith Butler eine Art grundlegende und sich

durchziehende Basis für diese Arbeit darstellen. Dabei werde ich Feminismus nicht nur als

eine politische Position betrachten, sondern vor allem als theoretische Grundlage für

meine Arbeit. Diese hat meiner Meinung nach auch ein gewisses musikanalytisches

Potential, das ich versuchen werde in meiner Arbeit zu nutzen. Außerdem bildet dies eine

notwendige Bedingung für die Formulierung einer über einzelne Songs hinausgehenden

Kritik an Sexismus in Popmusik.

Des Weiteren werde ich ein Modell von dem formulieren, was ich unter Popmusik

verstehe: Weniger eine spezielle aktuelle Musikform, als ein dynamischer gesellschaftlichkultureller Sozialisierungs- und Machtmechanismus, für den ich die Verwendung des

Foucaultschen Dispositivbegriffs vorschlagen möchte. Ein solcher differenzierterer

Begriff von Popmusik erscheint mir ebenfalls erforderlich, um zu einer feministischen

Kritik zu gelangen, die Popmusik insgesamt als sexistisch strukturierten Machtkomplex

versteht.

Dabei re-/produziert dieses Popmusikdispositiv allerdings nicht nur Geschlecht und

Sexismus, sondern auch viele weitere gesellschaftlich wirksame Diskriminierungen,

insbesondere Rassismus, auf die ich jedoch in dieser Arbeit nicht eingehen werde. Hierbei

ist allerdings kritisch anzumerken, dass fast alle von mir analysierten Songs von Weißen

gesungen werden.

Diese Auswahl ist dabei nicht ganz zufällig und basiert vor allem darauf, dass ich die

Position weißer Männlichkeit als eine Art gesellschaftliche Zentralposition ansehe, gegen

die sich weiße Weiblichkeit, nicht-weiße Männlichkeit und nicht-weiße Weiblichkeit

jeweils anders abgrenzen. In einer solchen Matrix stellt nicht-weiße Weiblichkeit eine

8

mehrfach diskriminierte Position dar, die sich negativ gegen alle anderen Kategorien (also

auch weiße Weiblichkeit und nicht-weiße Männlichkeit) abgrenzt. Ich bewege mich in

meiner theoretischen Betrachtung der Popmusik als einem machtvoll strukturierten Raum

vom Zentrum ausgehend, weshalb ich als ersten Schritt die nur „einfache“

Diskriminierung weißer Weiblichkeit analysieren werde. Das zusätzliche Miteinbeziehen

weiterer Diskriminierungen erschien mir hingegen zu kompliziert für die Entwicklung

eines ersten Ansatzes, weshalb ich mich insbesondere ausschließlich für die Untersuchung

von Songs weißer Frauen entschieden habe.21

Außerdem werde ich in dieser Arbeit ziemlich klar eine feministische Perspektive

einnehmen, was nicht nur theoretische, sondern auch politische und ethische Grundsätze

bezeichnet. Dies meint nicht, dass ich meine Positionen nicht rechtfertigen werde, sondern

vielmehr, dass sie sich an einem feministischen Wertesystem orientieren werden. Auf der

politischen Ebene bedeutet das, dass ich diese Arbeit als Teil einer politischen

Auseinandersetzung ansehe und deshalb die Entwicklung eines Ansatzes anstrebe, der gut

anwendbar und übertragbar ist und der so eine kraftvolle feministische Kritik ermöglicht.

Ich positioniere mich damit außerdem auch in einem feministischen Diskurs, weshalb ich

versuchen möchte, in meinen Musikanalysen eine möglichst interdisziplinär verständliche

Sprache zu verwenden. Eine feministische Perspektive bedeutet für mich aber auch, die

Reproduktion sexistischer Stereotype, Ausschlussmechanismen und anderer sexistischer

Logiken auf allen Ebenen zu vermeiden.

Aus diesem letzten Grund werde ich in dieser Arbeit kein generisches Maskulinum zur

allgemeinen Bezeichnung von Männern, Frauen und allen weiteren Menschen verwenden,

die sich in diesen beiden Kategorien nicht wiederfinden, sondern stattdessen einen

Unterstrich, das sogenannte „Gendergap“, verwenden.22 Mit „Sänger_innen“ meine ich

somit Sängerinnen, Sänger sowie – symbolisiert durch die mit dem Unterstrich

entstehende Lücke – alle weiteren denkbaren geschlechtlichen Identitäten. Ebenso werde

ich bei Pronomen und Artikeln vorgehen.

21 Da ich insgesamt Hautfarbe als Kategorie nicht in den Musikanalysen reflektiere, halte ich es auch nicht

für sinnvoll diese explizit mit zu bezeichnen; das soll heißen, dass ich mich dagegen entschieden habe,

explizit von weißer Weiblichkeit zu sprechen, da ich keine Aussage dazu machen kann, inwieweit die

Hautfarbe Auswirkungen auf die klangliche Darstellung hat. Mir ist bewusst, dass ich so möglicherweise

die machtvolle Position und Normierung von weißen Körpern reproduziere, indem ich im Folgenden

ohne weitere Benennung der Hautfarbe von Weiblichkeit und Männlichkeit sprechen werde.

22 Vgl. Antje Kirschnings „Hinweise und Empfehlungen für geschlechtergerechte Sprache an der ASH“, die

einen guten Überblick über verschiedene Möglichkeiten geschlechtergerechter Sprache gibt. [Kirschning

(2012)]

9

Da diese Verwendung einschließender Sprache aber leider noch immer eher die Ausnahme

als die Regel darstellt, erscheint es mir notwendig, die Verwendung des Maskulinums

zusätzlich zu markieren. Wenn ich also ausschließlich Sänger[sic] meine, so bezeichne ich

dies jeweils nochmals ausdrücklich mit einem nachgeschobenen [sic]. Dies erscheint mir

einerseits sinnvoll um Missverständnissen vorzubeugen, ist aber auch als eine kritische

Intervention gegen das männliche Privileg, sich als unmarkierte „Normalform“ des

Menschen darstellen zu können, zu verstehen.

10

2. Rahmen

2.1 Feministische Grundlagen

An dieser Stelle ist es nicht mein Ziel zu erklären, was Feminismus ist. Dies zu versuchen

wäre angesichts der vielfältigen unterschiedlichen aktuellen und historischen Strömungen

wahrscheinlich ohnehin nicht sehr erfolgversprechend. Stattdessen möchte ich einige

theoretische Positionen darstellen, die im Kontext des Feminismus stehen und für das

Verständnis dieser Arbeit grundlegend sind. Vor allem auf die beiden Autorinnen Simone

de Beauvoir und Judith Butler möchte ich dabei näher eingehen.

2.1.1 Simone de Beauvoir –

Die Positionierung von Frauen als unwesentliche Subjekte

Schon in ihrem Titel „Das andere Geschlecht“ deutet Simone de Beauvoir ihre Kernthese

an, dass nämlich sexistische Diskriminierung nicht einfach nur eine mehr oder minder

symmetrische Aufteilung der Welt bezeichnet, sondern eine Hierarchie zwischen den

Geschlechtern,

bei denen

den einen

(Männern)

das

Privileg

zukommt sich

selbstverständlich als Norm zu verstehen, während die anderen (Frauen) von dieser

Position ausgeschlossen und negativ dagegen abgegrenzt werden. Sie schreibt

beispielsweise:

„[D]er Mann vertritt so sehr zugleich das Positive und das Neutrale[...]. Die Frau dagegen

erscheint als das Negative, so daß jede Bestimmung ihr zur Einschränkung gereicht, ohne daß

die Sache umkehrbar wäre.“23

Diese Aufteilung hat weitreichende Folgen, nicht nur für die gesellschaftliche

Berücksichtigung der Interessen der jeweiligen Geschlechter, sondern auch für die

Bildung der Subjektivität, die sich an dieser unterschiedlichen Bewertung der

gesellschaftlichen Positionen als einer[sic] oder andere ausrichtet.

23 Beauvoir (2012), S.11.

11

Beauvoir spricht in ihrem Buch von einer „männliche[n] Naivität“24 und meint damit,

dass aus einer (unreflektierten) männlichen Perspektive die männliche Subjektivität als

normative, als normale selbstverständliche und objektive erscheint. Dass es überhaupt eine

andere ebenso legitime Weltsicht geben könnte, wird aus dieser Position ausgeblendet: „Er

[= der Mann] begreift seinen Körper als direkte, normale Verbindung zur Welt, die er in

ihrer Objektivität zu erfassen glaubt“.25 Aus der in diesem System privilegierten

männlichen Perspektive erscheint die eigene Weltsicht dabei so selbstverständlich, dass

sie, ebenso wie die Legitimität anderer Perspektiven, regelrecht unsichtbar wird.

Die weibliche Subjektposition hingegen wird in einen inneren Konflikt „zwischen dem

fundamentalem Anspruch jedes Subjekts, das sich immer als das Wesentliche setzt, und

den Anforderungen einer Situation, die sie als unwesentlich konstruiert“26 getrieben. In der

Folge kann sich weibliche Subjektivität nicht in derselben Einfachheit oder „Naivität“

entwickeln, sondern beinhaltet immer eine gewisse Doppelposition. Dabei ist eine

wirkliche Identifikation mit der „anderen“ Position nicht möglich, da diese eigentlich eine

positive Subjektsetzung ausschließt. Entsprechend ist eine weibliche Subjektposition

eigentlich nur als ein innerer Konflikt zu denken, der zwischen einer Identifikation mit

dem als männlich konstruierten wesentlichen Subjekt und einer Identifikation mit der als

anderes konstruierten Weiblichkeit, die in dieser Konstruktion eher als Objekt und nicht

als Subjekt verstanden werden muss, wechselt und so eigentlich nicht zur Ruhe kommen

kann:

„Wenn sie [= die Frau] spielt ein Mann zu sein, muß sie natürlich scheitern; aber auch wenn

sie spielt eine Frau zu sein, ist dies eine Illusion: Frau sein hieße das Objekt, der Andere sein;

und der Andere bleibt in seiner Selbstaufgabe unterworfen.“27 [Hervorhebung im Original]

Dieser Konflikt ist für Beauvoir eigentlich für jede Subjektivität grundlegend, denn „[d]as

Subjekt setzt sich nur, indem es sich entgegen-setzt: es hat den Anspruch sich als das

Wesentliche zu behaupten und das Andere als das Unwesentliche, als Objekt zu

konstituieren.“28 In einem gleichberechtigten Austausch miteinander würde jedes Subjekt

also immer wieder in einen Konflikt zwischen eigener Setzung und der Betrachtung durch

den_die Andere_n, geraten.

Durch Gesetze, Mythen, Diskurse und kulturelle Artefakte aller Art werden diese beiden

Pole aber mit den Geschlechtern, also männlich (d.i. Wesentliches, Subjekt) und weiblich

24

25

26

27

28

Dies., S.22.

Dies., S.12.

Dies., S.26.

Dies., S.76.

Dies., S.13.

12

(d.i. Unwesentliches, Objekt), mehr oder minder fest verbunden,29 was für die männliche

Subjektivität den Vorteil bringt, die eigene Position weniger hinterfragen zu müssen. Diese

kann sich somit selbstverständlich als wesentlich und normativ wahrnehmen, während

eine weibliche Perspektive regelmäßig damit konfrontiert ist, dass die eigene Position von

anderen Subjekten, aber auch von verschiedenen Kulturprodukten, nicht als wesentlich

anerkannt wird.

Verschiedene Feministinnen haben dieses Dilemma in unterschiedlichen Bereichen

belegen

können,

wie

beispielsweise

die

schon

in

der

Einleitung

erwähnte

Filmwissenschaftlerin Laura Mulvey, die erklärt, dass sich auch die Zuschauerin im Kino30

mit dem männlichen Helden[sic] identifiziert und so zwischen den Geschlechtern

oszilliert.31 Während Sehen dabei zu einer männlichen Aktivität wird, konstruieren die von

ihr betrachteten Filme Weiblichkeit dem Blick gegenüber als passiv und als Symbol für

ein exhibitionistisches „Angesehen-werden-Wollen“.32 Dies ist jedoch nicht die Position

der Zuschauerin, die den Film betrachtet und sich schließlich einerseits zwar in diesem

Bild von Weiblichkeit wiedererkennen kann, sich aber zugleich, um dem Film folgen zu

können, mit dem Helden[sic] und seinem[sic] Blick identifiziert.

Wie die Film- und Medienwissenschaftlerin Mary Ann Doane am Beispiel einiger

offensichtlich für eine männliche Perspektive produzierter Bilder herausarbeitet, ist eine

weibliche Perspektive auf solche kulturelle Artefakte ein Paradox, das nur durch die

ambivalente Identifikation entweder mit dem Objekt des Blickes oder der männlichen

Perspektive lösbar erscheint.33 Insgesamt sind in vielen verschiedenen kulturellen

Produkten,

wie

z.B.

Photographien,

Kleidung

und Werbung,

gesellschaftliche

Machtverhältnisse eingeschrieben, indem sie permanent eine männliche Perspektive

privilegieren. Diese wird damit als neutrale normalisiert und legitimiert, während jede

andere Perspektive mit der eigenen Abweichung konfrontiert wird, was schließlich auch

zu einer anderen Selbst- und Weltwahrnehmung führt. Simone de Beauvoirs viel zitierter

29 Vgl. Dies., S.86 -189.

30 Mulvey betrachtet vor allem Hollywood-Klassiker, als Beispiele bezieht sie sich unter anderem auf

Hitchcock und Sternberg .

31 Vgl. Mulvey (1994), S.39-40 und Mulvey (2009), S.34-35: „for women (from childhood onwards) transsex identification is a habit that very easily becomes second nature. However, this Nature does not sit

easily and shifts restlessly in its borrowed transvestite clothes.“ [S.35].

32 Mulvey (1994), S.55.

33 Vgl. Doane (1994), S.86: „Die Wirksamkeit von Maskerade liegt genau in ihrem Vermögen eine Distanz

zum Bild herzustellen, eine Ungewißheit zu erzeugen, in der das Bild manipulierbar, produzierbar und

für Frauen lesbar gemacht wird. Dosineaus Photo kann vom weiblichen Zuschauer nicht gelesen werden

– nur im Masochismus kann sie es genießen. Um den Witz zu verstehen, muß sie wiederum die Position

der Transvestitin einnehmen.“

13

Satz „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“ 34 ist dabei auch so zu verstehen,

dass sich diese Gesellschaftsverhältnisse auf die individuelle weibliche Subjektivität

auswirken, die somit immer bedeutet, einen eigenen Umgang mit dieser Diskriminierung

zu finden.

Ich möchte nun über ein paar mögliche Konsequenzen für die Popmusik nachdenken: Es

liegt hier die These nahe, dass eine männliche Perspektive auch in der Popmusik immer

wieder normalisiert und privilegiert wird. Einige Texte haben solche Privilegierungen

bereits auf verschiedenen Ebenen belegt. Z.B. beschreiben Vaughn Schmutz und Alison

Faupel, dass in der Bewertung von Rockmusik die Musik von Frauen als weniger

normativ, wichtig oder relevant eingestuft wird und ihr Wert nicht allgemein, sondern

spezifisch für eine angebliche Tradition weiblicher und damit als anders markierter Musik

diskutiert wird.35 Ebenso gibt es Aufsätze, die sich mit den Problemen von Frauen in

verschiedenen musikalischen Aktivitäten beschäftigen36 oder die Situation von Frauen als

(diskriminierter) Zielgruppe diskutieren.37 Außerdem ist die Dominanz von Männern in

vielen Musikgenres, beispielsweise Rock, Metal, HipHop usw., offenkundig.38

Mein Projekt ist es allerdings, hier auf der Ebene des Klangs zu bleiben und einer

impliziten männlichen Perspektive in der Musik selbst auf die Spur zu kommen. Darüber

hinaus können sich aber auch die beiden mit dem Geschlecht verbundenen

unterschiedlichen Subjektpositionen in der Musik niederschlagen: Sowohl eine männliche

Perspektive, die sich selbst unhinterfragt als Wesentliches ansieht, als auch die

Schwierigkeiten einer weiblichen Perspektive, die versucht sich innerhalb eines

kulturellen

Zusammenhangs

musikalisch

auszudrücken,

der

ihre

Position

als

unwesentliche zurückweist und abwertet, könnten sich in der der Musik zeigen. Diese

Unterschiede in der musikalisch ausgedrückten Subjektivität könnten sich außerdem

bereits so verfestigt haben, dass sie zu klanglichen Mustern für die Präsentation eines

Geschlechts geworden sind.

34 Beauvoir (2012), S.334.

35 Vgl. Schmutz/Faupel (2010).

36 Vgl. beispielsweise Mavis Bayton (1996), der die geschlechtsspezifischen Hürden der Musikpraxis für

Frauenbands beschreibt, und Will Straws (1997), der sich mit geschlechtsspezifischem

Plattensammelverhalten beschäftigt.

37 Vgl. Garratt (1996): „On the whole, the word „fan“, when applied to women, is derogatory. It is always

assumed, that they are attracted to a person for the «wrong» reasons, that they are uncritical and stupid.

As an audience, they are usually treated with contempt by both bands and record companies. The «real»

audience is assumed to be male, and advertisements, record sleeves, and even stage presentations are

nearly always aimed at men.“ [S. 409].

38 Vgl. O'Brien (1995), S.1-6, Gaar (1994), S.15-19, Litzbach (2011), S.9 oder Binas (1992).

14

2.1.2 Judith Butler –

Die Einverleibung des heterosexuellen Körpers

Damit möchte ich zur zweiten für diese Arbeit grundlegenden Theorie kommen: Judith

Butlers Performanztheorie. Performativität meint die ständige Re-/Produktion des

Subjekts innerhalb des Intelligibilitätsrahmens, eines zugleich einschränkenden wie

hervorbringenden Sets an zitierfähigen und gesellschaftlich als solche Zitate

verständlichen (=intelligiblen) Verhaltensmustern. Für Butler entsteht das Subjekt dabei

nicht nur einmal in der Kindheit, sondern es muss sich in gesellschaftlichen Prozessen

laufend als solches behaupten. Hierzu ist es notwendig, von außen als Subjekt erkennbar

zu werden, was dadurch geschieht, dass auf die allgemein bekannten Muster des

Intelligibilitätsrahmens Bezug genommen wird.

Der Intelligibilitätsrahmen strukturiert dabei die Möglichkeit von Subjekten und Körpern,

indem er diese innerhalb der heterosexuellen Matrix in eine durch Begehren strukturierte

Beziehung setzt und anordnet, wobei Geschlecht als Basis für das normativ heterosexuelle

Begehren rückwirkend naturalisiert wird. Anders gesagt ist Geschlecht damit nur eine

Funktion des vorweg als heterosexuell normierten und damit auf einem grundlegenden

Dualismus basierenden Begehrens.39 Geschlecht ist also keine statische Eigenschaft,

sondern ein wiederholendes und wiederholtes Handeln, das als zitierende Reproduktion

des Intelligibilitätsrahmens gesellschaftlich verständlich wird.

Dies beschränkt Butler ausdrücklich nicht auf das soziale Geschlecht (d.h. gender)

sondern besteht darauf, dass auch das biologische Geschlecht (sex) sich so erst

materialisiert; da „es keine Bezugnahme auf einen reinen Körper gibt, die nicht zugleich

eine weitere Formierung dieses Körpers wäre“.40 Es gibt also nicht vorweg einen

natürlichen Körper, auf dem kulturelle Prozesse aufbauen würden, sondern der Körper

selbst ist ein kulturell geprägtes Artefakt, zu dessen Natur es eigentlich keinen Zugang

gibt. Es existiert somit auch kein unveränderlicher Kern in oder eine unveränderliche

Wahrheit über irgendein beliebiges Subjekt oder ein Geschlecht. Der Eindruck eines

solchen ist ein Resultat der erfolgreichen Performanz.

In ihrem stark von der Psychoanalyse geprägten zweiten Kapitel von „Das Unbehagen der

Geschlechter“ beschreibt Butler dabei den Prozess der Annahme eines körperlichen

Geschlechts als „Einverleibung“.41 Sie bezieht sich dabei auf Sigmund Freuds

39 Vgl. Butler (1991), S.120-122.

40 Butler (1997), S.33.

41 Butler (1991), S.108.

15

Melancholie, die einen emotionalen Verlust verleugnet, indem sie das verlorene Objekt als

Introjektion in den Körper aufnimmt und dort als „radikal Unnennbares bewahrt“. 42 Dies

bezieht sie auf die heterosexuelle Matrix, die ein homosexuelles Begehren so sehr

verleugnet, dass es vom Subjekt selbst nicht zugelassen werden kann und noch vor jeder

Verdrängung verleugnet wird. Dadurch wird insbesondere eine Beziehung dieses Verlusts

zur Sprache unmöglich, die ihm eine Bedeutung geben könnte. Die Introjektion ist also

außersprachlich. Es geht so „nicht nur das Objekt verloren, sondern das Begehren wird

vollständig verneint“.43

Die Introjektion bzw. Verschiebung des Liebesobjektes in den Körper ist dabei Basis für

die vergeschlechtlichte Identifizierung oder Einverleibung des Geschlechts. Dies

beinhaltet vor allem auch die somatische speziell erotische Selbstbeziehung des

vergeschlechtlichten Subjekts:

„[B]estimmte Körperteile werden genau deshalb zu Vorstellungszentren der Lust, weil sie dem

normativen Ideal eines solchen, für die Geschlechtsidentität spezifischen Körpers entsprechen.

In bestimmtem Sinne werden die Lüste durch die melancholische Struktur der

Geschlechteridentität determiniert, die manche Organe für die Lust abtötet, andere wiederum

zum Leben erweckt.“44

Nun sollte hieraus aber nicht eine vorgängige Bisexualität aller Menschen geschlossen

werden. Unter Rückgriff auf den produktiven Machtbegriff von Foucault45, legt Butler dar,

wie auch dieses vollständig verdrängte homosexuelle Begehren erst durch das Verbot

hervorgebracht wird. Gewissermaßen wird in diesem Prozess überhaupt erst die Spaltung

der Menschheit in zwei Geschlechter vorgenommen, ja regelrecht „erzwungen“,46 indem

das Verbot alle Menschen in Begehrenswerte und Unbegehrbare unterteilt. Die Annahme

einer vorgängigen Bisexualität würde qua Begriff diese Zweiteilung vorwegnehmen.

Die Einverleibung darf aber nicht als ein einmaliger vergangener Prozess vorgestellt

werden, so wie es die Psychoanalyse im Ausagieren von Kastrations- und Ödipuskomplex

im frühkindlichen Alter47 postuliert, sondern ist der fortwährenden Performativität

unterworfen. Anders gesagt: Die melancholische Einverleibung wird ständig wiederholt

und das eigene Geschlecht damit ebenso bestätigt und reproduziert, wie die diesen Prozess

ermöglichende heterosexuelle Matrix.48

42

43

44

45

Butler (1991), S.108.

Butler (1991), S.109.

Butler (1991), S.111.

Vgl. Foucault (1983), S. 94: „Die Machtbeziehungen bilden nicht den Überbau, der nur eine hemmende

oder aufrechterhaltende Rolle spielt – wo sie eine Rolle spielen, wirken sie unmittelbar hervorbringend.“

46 Butler (1991), S.110.

47 Vgl. Freud (1925).

48 Vgl. Butler (1991), S.199.

16

Die körperliche Annahme deines Geschlechts ist dabei die Vorraussetzung für das Subjekt:

„Die «Aktivität» dieses Geschlechtlich-Werdens kann streng genommen kein menschliches

Handeln oder menschlicher Ausdruck sein, keine willentliche Aneignung, und ganz sicher ist

sie keine Frage einer Maskierung; sie ist eine Matrix, durch die alles Wollen erst möglich

wird, sie ist die kulturelle Bedingung seiner Möglichkeit.“49 [Hervorhebung im Original]

Der Intelligibilitätsrahmen wirkt jedoch nicht nur produktiv sondern auch repressiv. Er

erhält seine Macht durch den verwerfenden Ausschluss, mit dem Körper bestraft werden,

die nicht intelligibel – also nicht sinnvoll in die heterosexuelle Matrix einfügbar – sind,

und deren „Menschsein selbst [...] fraglich wird“.50 Dabei ist dieses Außen konstitutiv für

das Funktionieren des Intelligibilitätsrahmens und der heterosexuellen Matrix. Indem

Menschen nicht nur nach Geschlecht sondern zusätzlich in legitime und illegitime

Identitäten eingeteilt werden,51 erklärt sich denn auch die Wirksamkeit des fortwährenden

Zwanges zur reproduzierten und reproduzierenden Annahme eines Geschlechts, die durch

die zitierende Wiederaufrufung des Intelligibilitätsrahmens ebenfalls zur Kollaboration

mit diesem umfassenden Zeichensystem und seiner verwerfenden Macht zwingt.52

Dennoch schafft es Butler, gerade aus dieser zwanghaften wiederholten Performanz des

Geschlechts eine politische Handlungsoption abzuleiten. Da die Hervorbringung

vergeschlechtlichter Körper und Identitäten niemals abgeschlossen ist und auch nie

vollständig oder perfekt möglich ist, es sich also immer nur um imperfekte Abbildungen

eines impliziten aber unmöglichen Ideals handelt, lässt sich durch gezielt abweichende

Reproduktion einerseits der Rahmen verschieben oder erweitern, andererseits das

implizite Ideal als Unmögliches angreifen. Die Natürlichkeit von Geschlecht wird somit

als scheinbare entlarvt und dekonstruiert, während zuvor ausgeschlossene queere 53 Körper

und Identitäten Handlungsfähigkeit erwerben, indem sie in die Intelligibilität und damit in

das System symbolischer Repräsentation eintreten.

In meinen Musikanalysen werde ich die einzelnen Songs als performative Akte betrachten,

in denen ein singendes Subjekt, samt Geschlecht und Körper, entsteht, wobei der Klang

über die spezifische Konfiguration diese Körper-Subjekts Auskunft gibt. Dabei entsteht

49

50

51

52

Butler (1997), S.29.

Butler(1997), S.30.

Vgl. Butler (1997), S. 30

Vgl. Butler (1997), S. 39: „Der Prozeß jener Sedimentierung oder das, was wir auch Materialisierung

nennen können, wird eine Zitatförmigkeit sein, ein Erlangen des Daseins durch das Zitieren von Macht,

ein Zitieren, das in der Formierung des «Ichs» ein ursprüngliches Komplizentum mit der Macht

herstellt.“ [Hervorhebung im Original].

53 Butler findet im Queeren schließlich einen nicht normativen Kollektivbegriff. Queer sind Körper die die

Intelligibilität durchkreuzen. Vgl. Butler (1997), S.307.

17

dieses Subjekt nur temporär im Rahmen des Songs, und lässt keine automatischen

Rückschlüsse auf die tatsächlichen Charaktere der Sänger_innen zu. Ich betrachte die

Songs

dabei

als

kurze

fixierte

klangliche

Performanzen,

die

zu

zitierbaren

Verhaltensmustern im Intelligibilitätsrahmen werden können und die das Potential haben

nicht nur die klangliche Präsentation von Geschlecht innerhalb der Popmusik zu

beeinflussen, sondern über diese hinaus zu allgemeinen gesellschaftlichen Mustern von

emotionalem, subjektivem und körperlichem Ausdruck zu werden.54

Dabei ist der Intelligibilitätsrahmen grundsätzlich wandelbar, so dass diese Muster nicht

als unveränderliche, sondern als temporärer Ausdruck weiblicher oder männlicher

Subjektivität verstanden werden müssen. Eine historische Untersuchung der Veränderung

in der klanglichen Darstellung von Männern und Frauen wäre hier perspektivisch sinnvoll,

ich werde in dieser Arbeit jedoch die historische Perspektive ausklammern, da das

Material, mit dem ich arbeite, keine Aussagen über eventuelle Entwicklungen zulässt.

Außerdem werde ich mich darauf beschränken ausschließlich Geschlechterbilder von

Männern und Frauen zu analysieren. Auf die Möglichkeiten von intersexuellen,

uneindeutigen und queeren musikalischen Performanzen werde ich im Rahmen dieser

Arbeit nicht ausführlich eingehen. Mein Ziel ist es hier, nicht Musik zu untersuchen, die

Geschlecht dekonstruiert, sondern zuerst einmal die Konstruktion von Geschlecht in

Popmusik zu verstehen. Ich denke, alle in den von mir ausgewählten Songs präsentierten

stimmlichen Performanzen erscheinen eindeutig als männlich oder weiblich und ich werde

von dieser Annahme ausgehend versuchen herauszufinden, wie das Geschlecht jeweils

klanglich hergestellt wird.

54 Einen bemerkenswerten Versuch für die Anwendung der Performanztheorie Butlers auf Gesang hat

bereits die Musikwissenschaftlerin Suzanne Cusick vorgelegt. Für sie steht dabei die Position der

Stimme als Vermittlungsmoment zwischen dem einem Innen und Außen des Körpers im Fokus

„it[=Song] literally crosses the body's borders, defining and performing them as it does so. [...] it is often

taken to express or represent an interior truth: the truth from within the body's borders moved by breath

[…] beyond those borders. […] Song […] is always a performance of the idea of subjectivity.“ [Cusick

(1999), S.30] Sie formuliert schließlich die These, dass Geschlecht in der Stimme vor allem über eine

hörbare Anpassung (weiblich) oder eben Nicht-Anpassung (männlich) an kulturelle Normen geschieht

[Vgl. S.38], wobei sie jedoch vor allem die kulturellen Normen des Singens in einem wahrscheinlich

eher traditionellen Verständnis meint [Vgl. S.34]. Diese kulturelle Normierung dringt dabei mehr

(weiblich) oder weniger (männlich) tief in den Körper ein, was durch die geöffneten oder geschlossenen

Resonanzräume hörbar wird.

18

2.2 Popmusik als Dispositiv und Mimesis als Weltzugang

„...wäre da nicht der begründete Verdacht, daß die populären

Musikformen gerade deshalb so allgegenwärtig geworden sind,

weil die von ihnen produzierten Werte, Bedeutungen und sozialen

Erfahrungen

einen

ganz

entscheidenden

kulturellen

Reproduktionsfaktor moderner Industriegesellschaften darstellen,

der mit den subtilen Mechanismen kulturelle Machtausübung

ebensoviel zu tun hat wie mit der Entwicklung von Subjektivität,

von sozialer und persönlicher Identität.“55

Ich möchte nun darstellen, was ich unter Popmusik verstehe. Dabei ist wahrscheinlich

bereits klar geworden, dass ich mit Popmusik nicht nur eine bestimmte aktuelle

Musikform bezeichne, sondern ein um diese Musikform organisiertes machtvolles

gesellschaftliches Sozialisierungssystem. In Anlehnung an Michel Foucault verstehe ich

Popmusik als ein Dispositiv.

Ein Dispositiv nach Foucault ist kurz gesagt eine strategische Formation von Macht, 56 die

aus einer Vielzahl heterogener, diskursiver und nicht-diskursiver Elemente besteht. 57 Diese

können beispielsweise sein:

„Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen,

Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische

oder philanthropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebenso wohl wie Ungesagtes“58

Bezogen auf Popmusik lassen sich hierunter Musikindustrie, Radio, Charts, populäre und

akademische Diskurse, Tanz, Fangemeinden, Stars, musikzentrierte Subkulturen und ihre

Wertesysteme,

Diskotheken,

Popsongs,

Popmusik-Genres,

die

Strukturen

des

Musikmarktes, der «Mainstream» und vieles mehr fassen. All diese vielfältigen Elemente

funktionieren innerhalb der machtvollen Strategie des von mir an dieser Stelle postulierten

Popmusik-Dispositivs als taktische59 Momente. Als übergreifende Strategie dieses

Dispositivs lässt sich dabei, so meine These, die Sozialisierung und damit auch die

55

56

57

58

59

Wicke (1998), Absatz 10.

Vgl: Foucault (1983), S.95.

Foucault (1978), S.119/120.

Ebd.

Foucault differenziert zwischen Taktiken und Strategien: Die Strategie verfolgt ein globales Ziel mithilfe

verschiedener temporärer und lokaler einzelner Taktiken. Die Strategie und ihr Ziel lassen sich dabei aus

der Wirkung der Taktiken aus ihrem „Kalkül“ [Foucault (1983): S. 95] erschließen. In der „Regel des

zweiseitigen Bedingungsverhältnisses“[Foucault (1983): S.99/100] führt Foucault weiter aus, wie sich

Taktiken und Strategie gegenseitig bedingen; eine Strategie nur aus einzelnen Taktiken besteht und

einzelne Taktiken nur innerhalb der Strategie ihre Macht entfalten können. Einzelne Taktiken können

dabei durchaus temporär oder scheinbar der Strategie zuwiderlaufen [Vgl. Foucault (1983) S.101].

19

Aktualisierung der gegenwärtigen Gesellschaft im Bewusstsein ihrer Individuen60

beschreiben.

Popmusik als Medium gesellschaftlicher Sozialisierung zu sehen, ist dabei keine neue

These, sie durchzieht die Popmusikforschung unter verschiedenen Gesichtspunkten seit

ihrem Beginn. Darunter lässt sich bereits Theodor W. Adornos Manipulationsthese61

fassen, ebenso, wie die von einer subversiven Sozialisation in der Subkultur ausgehenden

Texte des Birmingham Center for Contemporary Cultural Studies [CCCS],62 wobei aber

bemerkt werden muss, dass hierbei zwei antagonistisch gedachte Gruppen (bei Adorno die

Kulturindustrie, im CCCS die Konsument[_innen]63 in der Subkultur) jeweils als

Handelnde

erscheinen

und

Popmusik

in

der

einen

Theorie

repressives

Manipulationsinstrument ist, in der anderen Mittel subversiver Veränderung darstellt.

Bereits Paul Willis Text „Symbolism and Practice“ von 1974 geht dabei von einer

wechselseitigen Beziehung zwischen der Musik und ihren Konsument_innen aus, in dem

sich strukturelle Ähnlichkeiten zwischen der Alltagserfahrung und den Werten einer

Subkultur und ihrer Musik ausbilden. Es wird also davon ausgegangen, dass es eine enge

homologe Beziehung zwischen Musik und Wertesystemen gibt.

Ich gehe im Dispositiv ebenfalls von einer wechselseitigen Beziehung aus, in der die

Popmusik ein kontinuierlich von der Gesellschaft hervorgebrachtes Mittel zur eigenen

Aktualisierung ist.64 Diese Beziehung ist zirkulär, so dass sich sowohl die Gesellschaft, als

60 Ich denke dabei, dass Popmusik insbesondere die globale und kapitalistische Organisationsform der

gegenwärtigen Gesellschaft transportiert. Gerade das Medium Musik scheint mir besonders gut für eine

internationale Zirkulation geeignet zu sein und damit globale kulturelle Verbindungen zu schaffen.

Daraus folgt allerdings nicht automatisch eine global einheitliche Musikkultur, sondern eher ein globaler

Bezugsrahmen, mit jeweils unterschiedlichen lokalen Ausprägungen. Ebenso erscheint mir die Funktion

von Popsongs, die zugleich Waren und symbolträchtige Kulturprodukte sind, besonders geeignet eine

kapitalistische Weltordnung zu naturalisieren.

61 Für Adorno wird das Publikum durch den Konsum von populärer Musik so manipuliert, dass es die

autoritären Gesellschaftsverhältnisse akzeptiert und zu einer passiven Haltung, statt aktiver Analyse und

Bewertung von Musik, verführt. Vgl. Adorno (1941), Abschnitt III, „Theory about the listener“, Absatz

27-34.

62 Vgl. Willis (1974), Abschnitt I, Absatz 22.

63 Ich setze den weiblichen Term hier in Klammern, da mir dies die (Nicht-)Berücksichtigung von Frauen

in den Texten des CCCS am besten widerspiegelt. Für eine entsprechende Kritik siehe Angela McRobbie

(1996).

64 Diese Rückkopplunglässt sich beispielsweise an der ökonomischen Funktionsweisen von Popmusik in

der Werbung darstellen: Insbesondere im kommerziellen Radio, aber nicht nur dort, wird durch

Musikauswahl eine spezifizierte Zielgruppe produziert – damit ist aber nicht nur die Zielgruppe der

Musik, sondern auch die Zielgruppe der Werbung gemeint, die auf diesem Radioprogramm geschaltet

wird. Eine homogene und bestimmbare Gruppe von Hörer_innen ermöglicht es den werbenden

Unternehmen ihre Produkte zielgerichteter zu präsentieren. Schließlich bekommt die Zielgruppe auch

durch den Konsum ähnlicher Produkte, ja, schon durch ein in der Werbung gewecktes vergleichbares

Begehren Substanz [Vgl. z.B. Buxton (1996)].

In der Konsequenz wird dieses Konsumverhalten jedoch auch symbolisch, d.h. in der medialen

20

auch die Popmusik als Klang wie als Dispositiv, d.h. mit all ihren institutionellen,

diskursiven, praktischen und musikalischen Teilaspekten, kontinuierlich verändern.

Das Dispositiv erscheint mir außerdem ein geeigneter Begriff, da es damit möglich ist

auch scheinbare Widersprüche sinnvoll einzuordnen, so dass sich beispielsweise auch die

paradoxen Positionen verschiedener musikalischer Subkulturen zwischen Affirmation und

Ablehnung von Gesellschaft und Konsumverhalten theoretisch fassen lassen. Die

mögliche Subversivität von musikalischen Subkulturen kann so beispielsweise auf einer

Ebene anerkannt werden, ohne dass dies einen Widerspruch zu anderen Ebenen darstellt,

auf denen ihre Mitglieder dennoch gesellschaftliche Grundwerte bestätigen oder sinnvoll

gesellschaftlich integriert werden. Ebenso lassen sich verschiedene ästhetische oder

ideologische Werte, beispielsweise die regelmäßig praktizierte Abgrenzung vom

sogenannten «Mainstream» oder das Verlangen nach Authentizität oder Echtheit der

musikalischen Präsentation, als Momente eines Dispositivs fassen.

Dabei sind solche ideologischen oder ästhetischen Kategorien nicht isolierbar, sondern

können in vielfältiger Weise innerhalb des Dispositivs wirken. Auch die Darstellung von

Geschlecht im Popmusikdispositiv lässt sich als mit anderen Kategorien sowie deren

ideologischer Bewertung verwoben verstehen und wird sich auch nur in Verbindung mit

diesen vollständig erschließen.

Das Dispositiv soll dabei als ein Modell für die gesellschaftliche Funktion von Popmusik

verstanden werden, wobei es mir insbesondere wichtig ist, Popmusik als ein Ganzes zu

verstehen, das zwar immer nur in Teilaspekten konkret begegnet, die jedoch in einen

größeren Zusammenhang eingeordnet werden müssen, um verständlich zu werden.

Beispielsweise ist für die Entwicklung einer Identität die negative Abgrenzung ebenso

wichtig wie eine positive Identifikation.65 Ausschließlich positive Bezugnahmen auf

Repräsentation, privilegiert, wodurch wiederum Normierungsprozesse in Gang gesetzt werden: Wer

durch die Werbung angesprochen werden soll, wird in den kommerziellen Medien stärker repräsentiert,

was bezogen auf Popmusik bedeutet, dass deren_dessen Interessen stärker berücksichtigt werden, und

erhält eine normalere und symbolisch privilegierte gesellschaftliche Rolle. Dabei zeigt sich nicht nur die

einordnende Wirkung der Popmusik, sondern vor allem eine privilegierte Rückkopplung für diejenigen,

die von Werbung angesprochen werden sollen: Veränderungen in den von Unternehmen anvisierten

Zielgruppen oder in den ökonomischen Möglichkeiten einzelner Schichten haben folglich Auswirkungen

auf die produzierte und besonders stark beworbene Popmusik und deren mediale Präsenz.

65 Vgl. Hall (1996), S.4-5: „Above all, and directly contrary to the form in which they are constantly

invoked, identities are constructed through, not outside, difference. This entails the radically disturbing

recognition that it is only in relation to the Other, the relation to what it is not, to precisely what it lacks,

that what has been called its constitutive outside that the «positive» meaning of any term – and thus its

identity – can be constructed.“ oder Wicke (1993), Absatz 21: „Identität setzt Differenz voraus, ohne

Abgrenzung sind auch kulturelle Identitäten nicht möglich.“

21

Popmusik zu betrachten, reicht also zum Verständnis dieses Prozesses nicht aus. Die

Abgrenzung nur als Negativbild mit einzubeziehen, erfasst jedoch auch noch nicht, dass

sowohl die gewählte Identität, als auch die abgelehnte, sich in einem gemeinsamen

Rahmen bewegen und sich unter anderem dadurch gegeneinander abgrenzen, dass sie sich

innerhalb desselben verschieden platzieren. Bezogen auf Popmusik wird durch die Wahl

eines Stars, einer Band oder eines Genres nicht nur anderes abgelehnt, sondern das Eigene

und das Abgelehnte auch in Beziehung zueinander gesetzt und in einem gemeinsamen

Kontext verortet.

Zwar

blende

ich

in

dieser Arbeit

zur

Vereinfachung

meiner

Fragestellung

außermusikalische Zusammenhänge weitgehend aus, aber auch auf der musikalischen

Ebene lässt sich die Popmusik als ein übergreifender Kontext verstehen, in dem die

einzelnen Songs miteinander in Beziehung stehen. Damit meine ich hier allerdings nicht

nur musikästhetische Kriterien, wie die musikalischen Attribute einzelner Genres,

sondern, wie später klar werden wird, vor allem die musikalisch produzierten Bilder von

Subjektivität und Körper, sowie die möglichen Beziehungen zwischen singendem Subjekt

und Publikum, die ich für relevant für die musikalische Produktion von Geschlecht halte.

Meine These ist es, dass darüber auch der Klang von Popmusik durch normative Bilder

von

Geschlecht

strukturiert

wird

und

so

andererseits

normative

akustische

Geschlechterbilder entstehen.

Wie im Intelligibilitätsrahmen von Butler bilden sich hierbei, so meine These, zitierbare

Muster sowohl für die musikalische Präsentation von Geschlecht als auch für die

rezipierende Beziehung zum Song heraus, die eine normative Wirkung entfalten und dabei

diskriminierende Gesellschaftsverhältnisse auf einer musikalisch-emotionalen Ebene

mithervorbringen, legitimieren und verstärken. Zugleich könnten allerdings dieselben

Muster innerhalb des Popmusik-Dispositivs auch Ausgangspunkt für Gegenstrategien und

Veränderungen sein und zu positiven Momenten für eine feministische Veränderung

werden.

Diese Produktion von gesellschaftlichen Strukturen geschieht dabei mithilfe der Musik

vor allem auf einer nonverbalen Ebene. So schreibt beispielsweise Simon Frith:

„«Frauenmusik» zum Beispiel interessiert dort [in den special charts von Billboard] nicht als

Musik, die irgendwie «Frauen» ausdrückt, sondern als Musik, die versucht, diese zu

definieren, genauso wie «schwarze Musik» dazu da zu sein scheint, eine bestimmte

Vorstellung davon, was «schwarz» ist, hervorzubringen“66

66 Frith (1992), Absatz 13.

22

Musik produziert also gesellschaftlich relevanten Sinn ohne dabei auf Worte

zurückzugreifen. Um dies zu verstehen, muss Musik als eine körperlich-emotionale, d.h.

eine somatische Erfahrung verstanden werden. Die Tanzwissenschaftlerin Gabriele Klein

hat hierfür einen äußerst produktiven Ansatz zur Analyse geliefert, indem sie den von

Christoph Wulf und Gunter Gebauer entwickelten Mimesis-Begriff auf Popmusik

anwendet.67

Gebauer und Wulf beschreiben Mimesis als ein kreatives Nachformen der Welt im Innern

des Individuums: „In mimetischen Akten erzeugt das Subjekt durch seine eigene

Formgebung die vorgefundene Welt noch einmal.“68 Dieser Prozess nimmt zwar Bezug

auf das Gegebene, wiederholt es aber nicht passiv, sondern erzeugt etwas Eigenes. Es

entsteht so eine zweite mimetische Welt im Subjekt, die von der äußeren Welt durchaus

abweichen kann, aber immer in Beziehung zu dieser steht.

„Das Weltverhältnis des Menschen kann beschrieben werden als eine Verschränkung

wechselseitiger Aktivitäten: Ein Subjekt, das sich machen muss, nimmt Beziehungen zu einer

Welt auf, die es als geformte und strukturierte schon gibt und die ihrerseits das Subjekt

macht.“69

Dabei sehen Gebauer und Wulf mimetische Prozesse als basale vorbewusste 70

Weltzugänge des Menschen, die sowohl das symbolische Weltverständnis als auch die

Körper der Subjekte prägen und dabei schließlich auch die Basis für jede Erkenntnis

darstellen.71 Es gibt also ein mimetisches Verhältnis zwischen einer vorgefundenen

äußeren Welt, die bereits durch das Handeln anderer symbolisch kodiert ist, und einer

darauf im Innern des Subjekts nachgebildeten Welt, über die sich dieses die Welt und

damit Handlungsfähigkeit in der derselben erschließt. Dabei lässt sich die Mimesis

insofern als performativ im Sinne Butlers verstehen, als dass auch das Nachgebildete seine

symbolische Bedeutung für das Subjekt erst durch die Nachbildung erhält.72

Für mein Vorhaben ist dieses Konzept auf einigen Ebenen interessant: Es dient erst einmal

als ein Konzept, das die Vermittlung zwischen einer im Popmusik-Dispositiv präsentierten

symbolischen Weltordnung und dem individualisierten Weltverständnis einzelner

67 Klein (2004): S.244-262: „Das Konzept der Mimesis eignet sich um eine Antwort auf die Frage nach

dem Wie, also der Art und Weise der Aneignung von Kultur zu geben.“ [Klein, S.261]

68 Gebauer/Wulf (2003), S.7.

69 Dies., S.101.

70 Dies., S.28.

71 Vgl. Dies., S.75.

72 Vgl. Dies., S.8.

23

Personen herstellt, die sich aus verschiedenen Perspektiven mit dieser Welt in Beziehung

setzen und sie in ihrem Innern mit Abweichungen nachbilden. Aber auch der Umgang mit

einzelnen Popsongs hat auf vielen Ebenen mimetische Züge: Vom empathischen

Nachempfinden der Musik, über das Tanzen oder Luftgitarre spielen, bis hin zur

imitierenden eigenen Musikpraxis, dem Mitsingen oder dem Spielen von Cover-Songs.

Der Körper spielt dabei eine entscheidende Rolle: Er ist einerseits das Medium der

musikalischen Erfahrung, andererseits ist er durch den Habitus, der sich als Folge der

mimetischen Nachbildung im Körperinnern auf das soziale Handeln überträgt, auch ein

Ergebnis, wie Klein mit Rückgriff auf Bourdieu deutlich macht.73

„Da der Habitus leiblich strukturiert ist wird es zudem möglich, den Vorgang zu verstehen,

wie leibliche Erfahrung sich körperlich darstellt und nach «außen» getragen wird. Auch dieser

nach «außen» gerichtete Prozeß ist ein mimetischer Akt, ein Angleichen der «inneren

Erfahrung» an die «äußere Realität» in sozialen Handlungen, die sich körperlich vollziehen.“74

Die Nähe dieser mimetischen Körperherstellung zur Performanztheorie Butlers ist hier

auffällig. Beide Theorien lassen sich meines Erachtens verbinden, wenn die scharfe

Trennung von innerem und äußerem Körper, d.h. Leib und Körper, auf die Klein ihre

Theorie basiert, berücksichtigt wird. Für Klein erklärt die Mimesis die Einschreibung der

symbolischen Welt in den Leib, also die innere Körperwahrnehmung, die sich im zweiten

mimetischen Schritt erst an der Oberfläche äußert und so zum Habitus wird. 75 Bei Butler

scheinen die beiden Schritte in eins zu fallen: Mit der als mimetische Nachahmung

auffassbaren Performanz wird zugleich der eigene Körper performativ erzeugt. Dabei gehe

ich davon aus, dass diese beiden Schritte zwar zeitlich in eins fallen, allerdings lässt sich

durch die theoretische Trennung dieser beiden Schritte die innerliche bzw. leibliche

Musikerfahrung eher fassen, als wenn diese immer nur in ihrem nach außen wirkendem

performativem Ergebnis betrachtet würde, weshalb mir diese Zweiteilung auf der

theoretischen Ebene sinnvoll erscheint.

Das Popmusik-Dispositiv wirkt dabei, so meine These, vermittelt über mimetische

Beziehungen zwischen dem Klingenden und dem Selbst- und Weltbild der Hörenden

insbesondere auf die somatische und emotionale Selbstwahrnehmung von Menschen und

bringt diese hervor.

Auf Basis dieser These ist es notwendig auch in der Musikanalyse die Beziehung

zwischen Klang und Körper zu verstehen. So schreibt auch Susan McClary:

73 Vgl. Klein (2004), S.262.

74 Ebd.

75 Klein (2004), S.261.

24

„A more productiv approach to music – not just pop, but all music, including the ostensible

cerebral classical canon – would be to focus on its correspondences with the body. […] I want

to propose, that music is foremost among cultural «technologies of the body», that it is a site

where we learn how to experience socially mediated patterns of kinetic energy, being in time,

emotions, desire, pleasure and much more.“76

Das Popmusikdispositv wirkt somit nicht nur ideologisch (im Sinne von mehr oder minder

bewussten Vorstellungen) sondern körperlich. Popmusik, als konkrete Klangerfahrung,

kann dabei als eine Technologie zur Strukturierung und Produktion von Körpern

angesehen werden.

Im nächsten Abschnitt werde ich daher nach Methoden für eine feministische Betrachtung

von Popsongs suchen, wobei mein besonderes Anliegen Werkzeugen gilt, die einer

solchen körperzentrierten Annäherung an die Popmusik gerecht werden können. Ich werde

dabei nicht nur etablierte Methoden betrachten, sondern auch versuchen, neue

Vorgehensweisen aus den Ansätzen anderer Autor_innen zu entwickeln.

76 McClary (2007), S.205.

25

3. Werkzeuge

3.1 Möglichkeiten sich dem Klang zu nähern

Was mich in diesem Abschnitt interessiert ist zuerst einmal eine Darstellung von

gegebenen musikanalytischen Werkzeugen, als auch die Weiterentwicklung derselben und

die Suche nach neuen Methoden zur analytischen Musikerfassung. Mein Ziel ist es dabei,

vor allem methodische Werkzeuge zu finden, die die innere wie äußere Kodierung der

Körper durch Musik fassen und beschreiben können.

Wie bereits klar sein sollte, erscheint mir eine harmonische oder formale Analyse von

Musik wenig erfolgversprechend, wenn nicht sogar hinderlich. Diese Ebene der Musik

werde ich allenfalls als Bezugspunkt zur besseren Orientierung verwenden. Für die

eigentliche Musikanalyse erscheinen mir ganz andere Ebenen des Klangs relevant. Ich

möchte dabei fünf Gruppen von Methoden zur Interpretation von Musik differenzieren,

die ich für die feministische Musikanalyse produktiv machen möchte. Ich unterscheide

zwischen Assoziationen, Homologien, Intertextualität, Materialität und Psychoanalyse, die

ich jeweils als analytisches Werkzeug im Folgenden darstellen möchte.

Diese Werkzeuge haben dabei jeweils ihre Grenzen, bilden aber gemeinsam ein

produktives Set an Möglichkeiten, sich dem Klang diskursiv zu nähern. Entsprechend

werde ich sie in meinen Analysen auch nicht getrennt, sondern in Kombination

verwenden. Da es jedoch mein Ziel ist, in dieser Arbeit nicht nur Musik zu analysieren,

sondern auch die Möglichkeiten der Analyse zu reflektieren, erscheint es mir sinnvoll und

notwendig, mein analytisches Werkzeug zuerst einmal getrennt und theoretisch zu

beschreiben.

3.1.1 Assoziation

Unter einer Assoziation verstehe ich jede Interpretation von Musik oder musikalischen

Elementen, die auf etwas außerhalb des jeweils betrachteten Musikstücks verweist. Ein

sehr naheliegendes Beispiel wäre eine Fanfare, die als Zeichen für höfisches Zeremoniell

26

oder aber für militärische Manöver gedeutet werden kann. Die Popmusik ist von solchen

Assoziationen regelrecht durchdrungen, sie verweist permanent: So können bestimmte

Instrumente auf Orte hinweisen, wie z.B. der Einsatz einer Sitar mit Indien assoziiert wird,

oder bestimmte deutlich erkennbare Tanzrhythmen, wie die Samba, zusammen mit einer

entsprechenden Instrumentation, Assoziationen an Südamerika und Afrika oder einfach

nur „Exotik“ weckt. Diese Assoziationen können dann aber wieder weiterführen, so dass

die indische Sitar weitere Assoziationen an die Hippie-Subkultur der 60er weckt und die

exotische Assoziation zur Samba dann mit Sonnenschein und guter Laune verbunden wird

– oder mit der schwingenden Hüfte einer Tänzerin, wie sich wahrscheinlich beim Hören

von Shakiras Song „loca“ recht gut nachvollziehen lässt.

Aber auch ganze Popsongs, Stars bzw. Bands oder sogar Genres können einen solchen

Zeichencharakter erhalten und auf Generationen, bestimmte Zeiträume, Ereignisse, Städte