NAT 06-14 Kooperation

Werbung

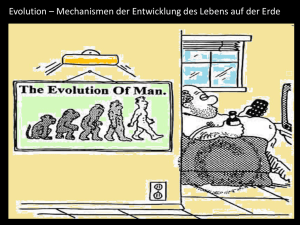

Das Prinzip der Kooperation hat aus der Erde einen blühenden Planeten gemacht. Foto: Prisma Es gibt in der Natur, wohin man auch schaut, eine Fülle genialer Erfindungen. Für den Forscher Charles Robert Darwin (1809 bis 1882) waren diese lediglich «Produkte des Zufalls, der natürlichen Selektion und eines gnadenlosen Kampfes ums Dasein». Das darwinistische Denkmodell hat sich in diesem Jahrhundert als das mehrheitlich anerkannte naturwissenschaftliche Dogma durchgesetzt. Dabei ist es weder gesichert noch bewiesen. Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen stellen es in Frage und weisen darauf hin, dass der eigentliche Motor des Lebens die Kooperation ist. Von Reinhard Eichelbeck «Das Leben in der Natur ist ein ständiger Kampf ums Überleben, bei dem der Stärkere überlebt. Die Entwicklung der Lebewesen, vom Urschleim bis zum Menschen, ist nicht Schöpfung einer höheren Intelligenz, sondern ein Produkt des Zufalls.» So habe ich es in der Schule gelernt, und wenn ich nicht vor etlichen Jahren für die ARD einen Dokumentarfilm über Evolution gemacht hätte, würde ich vielleicht heute noch an diese Darstellung glauben. Im Verlauf meiner Recherchen stellte ich zu meinem Entsetzen fest, dass der Darwinismus in sich widersprüchlich und unlogisch ist, dass er von falschen Voraussetzungen ausgeht und in vielen wichtigen Punkten im Gegensatz zu den bekannten Erfahrungstatsachen steht. Er ist, wie der Schweizer Naturforscher Louis Agassiz schon 1860 erkannte, ein «wissenschaftlicher Missgriff, unlauter hinsichtlich der Fakten, unwissenschaftlich in den Methoden und schädlich in der Tendenz». Als Charles Darwin 1859 sein Buch «Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl» veröffentlichte, war das anerkannte Denkmodell über die Herkunft des Lebendigen die biblische Schöpfungslehre: die verschiedenen Arten von Lebewesen waren einmalig und unveränderlich von Gott geschaffen. Darwins Auffassung, dass alle Lebewesen miteinander verwandt sind und von gemeinsamen Vorfahren abstammen («descent with modification»), war seinerzeit zwar ketzerisch, aber nicht neu. Darwin selbst hat das auch keineswegs geleugnet, sondern sein Denkmodell in aller Bescheidenheit als «Hypothese» bezeichnet. Zu einer absoluten Wahrheit, die unwiderruflich und für alle Zeiten gültig ist, haben es erst seine Nachfolger befördert. Nr.1-2003 Darwins Irrtum Charles Darwin ist in seiner «Entstehung der Arten» davon ausgegangen, dass alle Lebewesen sich ungehemmt vermehren (sein erster grosser Irrtum) und dadurch ein gewaltiger Bevölkerungsüberschuss entsteht. Demzufolge herrscht in der Natur laut Darwin ein heftiger Krieg («war of nature»), ein ständiger «Kampf ums Dasein» («struggle for life») bzw. um Nahrung und Lebensraum. Dieser Kampf (Darwins zweiter grosser Irrtum) ist besonders heftig zwischen Angehörigen der gleichen oder einer nahe verwandten Art. Hielt die Unarten des Menschen für Grundwahrheiten der Evolution: Charles Robert Darwin, Arztsohn, Theologe und Naturforscher Foto: R. Eichelbeck Natürlich 7 Wenn nun ein Lebewesen durch irgendeine erbliche Veränderung einen Vorteil im Kampf ums Dasein bekommt, wird es sich durchsetzen, stärker vermehren und die schwächeren Artgenossen verdrängen: «Die Stärksten siegen und die Schwächsten erliegen». Diesen Vorgang nannte Darwin «natürliche Selektion» («natural selection»), später verwendete er dafür auch den Begriff «Überleben des Tüchtigsten» («survival of the fittest»). Darwin hielt diesen Prozess für die Grundlage der Evolution und glaubte, dass er durch kleinste Verbesserungen über sehr lange Zeiträume hinweg entsteht (sein dritter grosser Irrtum). Was den erstgenannten Irrtum angeht, so wissen wir heute, dass Darwins Annahme, es gäbe in der Natur keine «Geburtenkontrolle», falsch ist. Im Gegensatz zur menschlichen Gesellschaft gibt es in der Natur eine Fülle von Mechanismen, die eine zu starke Vermehrung einzelner Arten verhindern: Da gibt es einerseits soziale Mechanismen (wie das Revierverhalten der Vögel zum Beispiel), es gibt hormonale Mechanismen (bei den Bibern und vielen anderen Säugetieren, wo bei Überbevölkerung das Fruchtbarkeitsalter der weiblichen Jungtiere später eintritt), es gibt von aussen eingreifende Mechanismen, wie Fressfeindschaft oder Seuchen; und es gibt weitere effektive, noch ungeklärte Mechanismen bis hin zum «Kollektivselbstmord» (z. B. bei den Lemmingen). Die Natur kennt also diverse Mechanismen, die eine Überbevölkerung vermeiden. Sie braucht keinen «gnadenlosen Kampf» bzw. «Selektionsdruck», um dieses Problem zu lösen. Der Mythos vom Überlebensvorteil Was den «Überlebensvorteil» betrifft, der laut Darwin durch «unendlich kleine Veränderungen» über lange Zeiträume hinweg entstehen soll, gibt es dafür keine Beweise. Erstens ist es schwierig, sich vorzustellen, wie winzigste Anfänge eines neuen Merkmals oder Organs bereits einen solchen «Überlebensvorteil» darstellen könnten, Erfolgreich auch ohne «höhere» Eigenschaften: Einzeller, hier ein SüsswasserPantoffeltierchen Foto: Prisma 8 Natürlich dass sie ihrem Träger dazu verhelfen, sich durchzusetzen, sich mehr als seine Kollegen zu vermehren und diese zu verdrängen. Den Giftstachel einer Biene kann man sicherlich als einen «Überlebensvorteil» ansehen – aber wie sieht der erste, winzige Beginn eines solchen komplexen Merkmals aus? Und welchen «Überlebensvorteil» könnte er haben? Es gibt stachellose Bienen, die ebenso wie die meisten übrigen Insekten durch ihre Existenz überzeugend demonstrieren, dass man auch ganz ohne Stachel bestens zurechtkommt. Das zeigt auch die Tatsache, dass die überwältigende Mehrheit der Lebewesen auf diesem Planeten Einzeller, also ganz einfache Lebewesen sind. Es gibt zum Beispiel achtmal mehr Arten von Würmern, als es von Säugetieren gibt. Wozu braucht es also Knochen? Oder eine Plazenta? Oder ein Gehirn? Unzählige hirnlose Lebewesen überleben erfolgreich seit Jahrmillionen – und in den Massenmedien ist Hirnlosigkeit derzeit geradezu ein entscheidendes Kriterium für Erfolg. Gehirn ist im Grunde ein überflüssiger Luxus. Trotzdem schien es Darwin klar, dass bestimmte Eigenschaften, die einen «Überlebensvorteil im Kampf ums Dasein» bieten, ihren Trägern dazu verhelfen, sich durchzusetzen, mehr Nachkommen zu zeugen und Lebewesen ohne diese Eigenschaften zu verdrängen. Er bezog dies zum Beispiel auf rote Beeren, deren «Überlebensvorteil» darin bestehe, dass sie von den Vögeln bevorzugt werden. Allerdings gibt es neben den roten auch orangene, gelbe, grüne, blaue, violette, schwarze, weisse – kurz: Beeren in allen nur erdenklichen Farben. Wenn aber alle diese Farben entstehen und sich bis heute erhalten konnten – worin liegt dann der «Überlebensvorteil» einer einzelnen Farbe? Es gibt in fast allen Biotopen fast alles, was an Eigenschaften, auch jeweils gegenteiligen, nur denkbar ist. Wenn Grösse ein Überlebensvorteil ist, warum gibt es dann Kleinheit? Wenn Schnelligkeit ein Überlebensvorteil ist, warum dann auch Langsame? Komplizierte und Einfache, Giftige und Ungiftige, Aggressive und Friedliche, Gepanzerte und Nackte, Getarnte und Ungetarnte – allesamt nur ein paar Schritte oder Hüpfer oder Flossenschläge voneinander entfernt? Und vor allem: Warum sind gerade Lebewesen mit Eigenschaften, deren «Überlebensvorteil» so offensichtlich ist, wie zum Beispiel Giftigkeit oder Tarnfärbung, so deutlich in der Minderheit? Und wie steht es mit Merkmalen, die zwar schön anzusehen, aber im «Kampf ums Dasein» von Nachteil sein können, wie zum Beispiel die Schwanzfedern von Pfauen, Argusfasanen oder Paradiesvögeln? Oder kunstvolle, aber auch sehr auffällige Farben und Muster, die für Fressfeinde leicht wahrzunehmen sind? Um solche Seltsamkeiten zu erklären, hat Charles Darwin die «geschlechtliche Selektion» erfunden, die darin besteht, dass die weiblichen Tiere eben bunte, bizarre oder sonstwie auffällige Männchen bevorzugen. Die Frage bleibt, warum dann die «natürliche Selektion», die ja solchen «unkriegerischen» Unfug wegselektieren sollte, in diesen Fällen nicht funktioniert? Nr.1-2003 Im Zusammenhang mit der geschlechtlichen Selektion sollte man auch bedenken, dass die Tiere bei der Partnerwahl oft nur auf grobe, einfache Reize reagieren, auf bestimmte Grösse oder Farbe, und Feinheiten des Musters keine Rolle spielen. Der Schweizer Biologe Adolf Portmann hat dies beispielsweise bei Schmetterlingen festgestellt. Er meinte: «Das Muster als solches, wie ‹optisch› es für uns auch wirkt, ist in den Einzelheiten seiner Form funktional belanglos.» Wie wird aus einer Flosse ein Bein? Darwin geht davon aus, dass jedes komplexe Organ aus unzähligen winzigen Veränderungen entstanden ist, von denen jede auch noch einen Vorteil im «Kampf ums Dasein» darstellt. Man könnte hier beinahe jedes «zusammengesetzte Organ» nehmen, denn alle sind erst funktionsfähig, wenn sie komplett sind – aber man muss gar nicht erst bis zur Organebene gehen. Darwins Theorie bricht schon auf der molekularen Ebene zusammen. Die erste Zelle brauchte ein Mindestmass an Komponenten, um lebendig zu sein, und zwar von Anfang an – ein allmählicher Übergang von unbelebten Molekülen zu einer lebenden Zelle ist in der Praxis unmöglich. Wie entstanden Knochen, Kiefer und Zähne der Wirbeltiere? Wie verwandelte sich eine Flosse in ein Bein? Ein Bein in einen flugfähigen befiederten Flügel? Wie sind aus Reptilschuppen Vogelfedern und Säugetierhaare entstanden? Kein Wissenschaftler kann darauf zurzeit eine befriedigende Antwort geben. Die Photosynthese, ein komplexer chemischer Prozess, der bereits zu Beginn der Evolution aufgetreten ist, funktioniert nur, wenn alle Komponenten vorhanden sind, kann also ebenfalls nicht in einzelnen kleinen Schritten entstanden sein. Gleiches gilt auch für die Enzyme, lange Kettenmoleküle, deren Wirkung von ihrer ganz spezifischen Form abhängig ist. Die Bombardierkäfer haben eine Art «Raketendüse» im Hinterteil, aus der sie über 100 Grad heisse «chemische Kampfstoffe» abfeuern, indem sie Wasserstoffsuperoxyd und Hydrochinon mit Hilfe von zwei Enzymen zünden. Wie soll eine derart geniale Konstruktion durch viele kleine zufällige Veränderungen entstanden sein, von denen auch noch jede ein Vorteil im «Kampf ums Dasein» war? Wenn die explosiven Chemikalien sich zufällig ergeben und zusammenkommen, bevor die «Brennkammer» vorhanden ist, sprengt der Käfer seinen eigenen Hintern in die Luft – das ist gewiss kein «Selektionsvorteil». Auch bei den «grossen Übergängen», von den Fischen zu den Amphibien, von den Amphibien zu den Reptilien und von Reptilien zu den Säugetieren und Vögeln ist eine Verwandlung über eine lange Kette kleiner, zufälliger Veränderungen schwer vorstellbar. Die Wissenschaftler konnten bisher keine schlüssigen theoretischen Abläufe entwerfen, geschweige denn irgendwelche Beweise für diese Annahme finden. Die Beine der Amphibien beispielsweise müssen den Körper des Tieres nicht nur bewegen, sondern auch tragen. Nr.1-2003 Wozu so schön? Der Ursprung der Schmetterlinge liegt im Dunkeln. Man nimmt an, dass Anfang des Tertiärs alle heute bekannten Familien bereits vorhanden waren. Worin liegt der Überlebensvorteil der nektarschlürfenden Flieger? Wie konnten sie im gnadenlosen «Kampf ums Dasein» so lange überleben, ohne sich einzupanzern, einen Giftstachel auszubilden, auf Allesfresser-Kost umzustellen und sich hemmungslos zu vermehren? Die Forschung zeigt, dass nicht einmal ihre Farbenpracht in allen Fällen zwingend notwendig wäre. Schmetterlinge reagieren auf einfache Reize, Farben und Muster; ihr farbiges Kleid dient nicht immer der Steigerung ihrer Vermehrungschancen oder der Abschreckung. Sind Gene genial genug, um einen Wurm zu veranlassen, sich in ein fliegendes Juwel zu verwandeln? Wer oder was entwirft eine solche Vielfalt von Mustern aus einem Mosaik winziger Schuppen (oben rechts)? Die naturwissenschaftliche Forschung hat darauf noch keine Antworten. (Fotos: R. Eichelbeck) Beim Fisch erledigt diese Arbeit das Wasser, die Flossen sind reine Bewegungsorgane. So haben wir es hier mit zwei ganz unterschiedlichen Konstruktionen zu tun, und eine mögliche Verbesserung der Flosse wird daher nicht in Richtung Bein gehen. Jede Veränderung in Richtung Bein aber wird keine Verbesserung der Flosse sein. Natürlich 9 Darstellung einer menschlichen Körperzelle 4 Zellmembran 3 Mitochondrien 5 Mikrotubuli 6 Zentriol 2 Lysosom 7 Golgi-Apparat 1 Zellkern 9 Endoplasmatisches Retikulum 8 Vesikel Der Mensch, ein Meisterwerk der Kooperation Jede der rund 75 Billionen Körperzellen im menschlichen Organismus besteht aus einem Zusammenschluss komplexer Arbeitseinheiten. Die Mehrheit der Biologen glaubt heute, dass dieser Zelltyp durch den Zusammenschluss einfacherer Einzeller entstanden ist. 1: Der Zellkern speichert die Erbinformation. 2: Die Lysosomen verdauen bzw. zerstören nicht mehr benötigte Substanzen. 3: Die Mitochrondrien produzieren die Energie der Zelle durch Oxidation von Nährstoffen. 4: Die Zellmembran erfüllt Aufgaben der Abgrenzung, des Stoffaustauschs, der Reizbeantwortung, der Zellbewegung und der Oberflächenspannung. 5: Die Mikrotubuli sind Teil des Zellskeletts, das v. a. dem intrazellulären Transport und der Formgebung dient. 6: Das Zentriol spielt eine Rolle bei der Zellteilung. 7: Der Golgi-Apparat ist zuständig für die Aufbewahrung, Bearbeitung und den Transport von Eiweissen. 8: Die Vesikel sind am intrazellulären Transport von Substanzen, z. B. Enzymen oder Hormonen, beteiligt. 9: Das endoplasmatische Retikulum erfüllt zentrale Aufgaben bei der Eiweisssynthese (rauhes e. R) und bei der Fettsynthese (glattes e. R.) Die «missing links» fehlen Kein Wunder also, wenn die Paläontologen von den unzähligen Zwischenformen («missing links» oder «fehlende Glieder»), die es nach Darwins Vorstellungen in allen Lebensbereichen hätte geben müssen, keine Versteinerungen gefunden haben. In zahlreichen Aspekten stehen die fossilen Dokumente, wie der renommierte Paläontologe Otto Schindewolf es ausdrückte, «in schroffem Gegensatz zu der darwinistischen Deutung des stammesgeschichtlichen Geschehens». Das Fehlen dieser missing links begründen die Darwinisten damit, dass solche Übergangsformen sich in 10 Natürlich kurzer Zeit in geografisch isolierten Populationen entwickelt und daher keine Spuren hinterlassen haben – aber das ist pure Spekulation, die weder durch die Erfahrung noch durch die Logik gestützt wird. Es ist doch sehr seltsam, wenn unter den vielen Versteinerungen in allen Schichten über 600 Millionen Jahre hin gerade all jene versteinerten Geschöpfe fehlen, die das darwinistische Denkmodell stützen könnten. Der Verdacht liegt nahe, dass sie gar nie existiert haben. Doch wie entstehen eigentlich neue Merkmale und Eigenschaften bei Lebewesen? Darwin sprach von «Modifikationen», deren Ursache er nicht weiter begründete. Die Darwinisten des 20. Jahrhunderts haben den Begriff Modifikation durch genetische Mutation und Rekombination ersetzt. Darunter verstehen sie zufällige, chaotische Übertragungsfehler bei der Zusammenstellung oder Weitergabe von Erbinformation, wobei sozusagen einzelne «Buchstaben», «Wörter» oder ganze «Sätze» vergessen, hinzugefügt, ausgetauscht oder vervielfältigt wurden. Solche Fehler hätten zu Verbesserungen geführt. Dabei ist bis heute ungeklärt, welche Rolle die Gene bei der Formbildung tatsächlich spielen und wie Genveränderungen zu Gestaltveränderungen führen können. Prof. Dr. Walter Nagl, Genetiker und Autor von Lehrbüchern über Genetik, sagt: «Es weiss heute kein Mensch, wie aus einer Eizelle ein Organismus entsteht, warum aus einer Mauseizelle eine Maus wird und aus einer Menscheneizelle ein Mensch – die Gene sind fast gleich. Die Gene zwischen Menschenaffen und dem Menschen selbst sind zu 99,9% identisch, und trotzdem sind wir verschieden. Da sieht man, dass man eigentlich den Kernpunkt nicht kennt. Die Gene sind sicher der Faktor, der die Produkte liefert; aber sie erklären nichts.» Kann ein Betrunkener komponieren? Auch vom logischen Standpunkt aus ist es unsinnig anzunehmen, dass zufällige Fehler zu Verbesserungen, zu ganz neuen Formen führen, und dass aus chaotischen Störungen kompliziertere und höhere Ordnungssysteme entstehen. Normalerweise – so formulierte es der Physiker Erwin Schrödinger – «entsteht Ordnung aus Ordnung». Niemand wird ernsthaft erwarten, dass ein Klavierkonzert von Mozart dadurch besser wird, dass ein betrunkener Schreiber, der die Partitur kopiert, Noten oder ganze Takte weglässt oder willkürlich neue hinzufügt. Und daran ändert sich auch nichts, wenn er es hunderttausend Jahre lang tut. Es gibt in der Natur, wohin man auch immer schaut, eine Fülle von Einrichtungen, die man als geniale Erfindungen bezeichnen kann. Das beginnt mit der ersten lebendigen Zelle, die bereits, so der französische Nobelpreisträger Jacques Monod, «von äusserster Komplexität und Leistungsfähigkeit» ist, setzt sich fort über Photosynthese, Arbeitsteilung und Differenzierung der Zellen beim Vielzeller, bis hin zu Sinnesorganen, Bewegungsorganen und dergleichen mehr. Da gibt es Ameisen, die sich Herden von Blattläusen halten und mit ihnen umherziehen oder Nr.1-2003 «Sozialer Wohnungsbau»: Von Spechten gemeisselte und später aufgegebene Baumhöhlen stehen meist nicht lange leer. Verschiedene Nachnutzer (höhlenbrütende Vögel, Kleinsäuger wie Fledermäuse und Schlafmäuse, Insekten und andere) profitieren gerne vom Angebot an Fertigwohnungen. Links: Buntspecht, rechts: Siebenschläfer Fotos: Karl Weber sich Pilzgärten anlegen, in denen sie ihre Nahrung züchten; Spinnen, die ihre Beute mit dem «Lasso» fangen; Vögel, die für ihren Balztanz eine 300 Kubikmeter grosse und 10 Meter hohe Lichtung im Urwald anlegen, indem sie alle Blätter von den Bäumen abreissen; Köcherfliegenlarven, die einen Klebstoff erfunden haben, der unter Wasser aushärtet. Da gibt es gelenkige Panzer, Scharnierund Kugelgelenke, Haftapparate, Bohrer in verschiedensten Ausführungen, Injektionsspritzen, Kneifzangen, geniale Baustoffe und verblüffende Konstruktionen in Minimalbauweise. Und all das soll durch «natürliche Selektion» und durch zufällige Fehler beim Kopieren von Genen entstanden sein? Die Infrarotsensoren der Klapperschlangen und die elektrischen Organe der Fische? Die faltbaren Flügel der Käfer und die selbstreinigende Haut der Lotosblätter? Die genialen Spinnapparate der Webspinnen und ihr konstruktiver Instinkt? Das ist etwa so absurd wie die Annahme, dass zufällige Fehler beim Kopieren des Bauplans aus einem Radio- einen Fernsehapparat machen oder aus einer Postkutsche ein Auto. Nicht Zufall und Chaos bestimmen die Richtung der Evolution, sondern intelligente, schöpferische Ordnungsprozesse. Es mag angehen, für kleine Veränderungen – beispielsweise bei den Schnäbeln von «Darwinfinken» oder den Gehäusen fossiler Schnecken – Selektion und zufällige Genmutationen verantwortlich zu machen. Auch wenn es dafür keine konkreten Beweise gibt, so ist dies doch theoretisch möglich. Aber für die unzähligen genialen Erfindungen der Natur, für die Benutzung gleicher Techniken bei ganz verschiedenen Lebewesen in ganz unterschiedlichen Umgebungen, für die Veränderung formaler Strukturen wie beispielsweise von den Reptilien zu den Säugetieren oder Vögeln müssen wir eine höhere, schöpferische Intelligenz annehmen – Nr.1-2003 da können der blinde «Zufall» und seine ebenso blinde Schwester «Selektion» uns beim besten Willen nicht mehr weiterhelfen. Eine Katze, die über die Tasten eines Klaviers spaziert, könnte durchaus zufällig die Tonfolge G-G-G-Es treffen – den Anfang von Beethovens Fünfter Symphonie. Aber daraus nun zu schliessen, dass sie die gesamte Symphonie zustande bringen würde, wenn sie nur lange und oft genug über die Tasten wandert, und dass sie, wenn sie nur genügend Zeit hat, auch noch zufällig sämtliche Klavierkonzerte des Meisters komponieren könnte – das ist abwegig. Wenn man sich die bekannten Fakten gründlich und unvoreingenommen vor Augen führt, dann kann man heute, 120 Jahre nach Darwins Tod, nur zu dem Schluss kommen, dass die entscheidenden Fragen der Evolution mit dem darwinistischen Denkmodell nicht zu erklären sind. Nicht Gleichförmigkeit bestimmte den Evolutionsablauf, sondern rhythmische Sprunghaftigkeit. Nicht «Anpassung» der Lebewesen an die Umwelt, sondern ihre «Gestaltung» war es, die die Welt verändert und auf den heutigen Stand gebracht hat. Was die Evolution vorangetrieben hat, war die Erfindung von «Neuheiten» – Photosynthese, vielzellige Organismen, Kiefer und Zähne, Flossen, Beine, Flügel, Herz und Lunge, Nerven und Gehirn. Pure Anpassung – auch wenn sie noch so lange winzig kleine Veränderungen ansammelt – kann nichts Neues erfinden. Anpassung kann vielleicht Flossen perfektionieren, aber sie kann keine Beine daraus machen. Und vor allem: Es gibt eine funktionierende «Geburtenkontrolle» in der Natur, aber keinen «war of nature» oder «battle of life». Der wesentlichste Faktor evolutiver Entwicklung ist nicht Kampf, sondern Kooperation – das ergibt sich sowohl aus der Erfahrung unvoreingenommener Naturbeobachtungen als auch aus logischen Überlegungen. Natürlich 11 Gleiche Gene, anderes Aussehen Nach neo-darwinistischer Auffassung sind die Gene verantwortlich für die Form der Lebewesen. Die Natur zeigt uns aber, dass Pflanzen mit identischen Genen unterschiedliche Gestalt besitzen. Die Blüten vieler Pflanzen bilden radialsymmetrische Formen aus, wobei die einkeimblättrigen die Dreieck-Sechseck-Symmetrie bevorzugen – deutlich zu erkennen an den Tulpen und Lilien. Zweikeimblättrige Pflanzen, zum Beispiel die Rosengewächse, entwickeln überwiegend eine Fünfeck-Zehneck-Symmetrie, weniger häufig eine Viereck-Achteck-Symmetrie. Meist werden die Symmetrien eingehalten, doch man findet immer wieder Mischformen auf der gleichen Pflanze, etwa eine Primel mit Fünfeckund Sechseck-Symmetrie (oben rechts). Der Jasmin hat gewöhnlich vierblättrige Blüten, aber auch Zweige mit vier-, fünf- und sechsblättrigen Blüten sind keine Seltenheit (links oben). Der Bauplan der Wasserpflanze Pediastrum elegans (links, Mitte) zeigt gleichzeitig Vier-, Fünf- und Sechsecksymmetrien. Gleiche Gene, unterschiedliche Formen. Dagegen haben die Wachsblume/Hoya carnosa (unten links) und das ausgestorbene Meerestier Asteroblastus stellatus ein nahezu identisches Baumuster. Unterschiedliche Gene – gleiche Form. Foto: R. Eichelbeck 12 Natürlich Überlebenskünstler durch Kooperation In allen Lebensbereichen finden wir eine Fülle von Beispielen für Kooperation und Symbiose: soziale Gemeinschaften (wie beim Wolfsrudel), Symbiosen (wie bei Flechten, Einsiedlerkrebsen und Seeanemonen), Kooperation zwischen Tieren und Tieren (wie bei den Putzerfischen, -garnelen und -vögeln), zwischen Pflanzen und Tieren (Ameisen und Akazien, Insekten und Blütenpflanzen) zwischen Pflanzen und Pflanzen (die Bäume im Wald verbinden ihre Wurzeln miteinander, so dass sie Informationen und Nährstoffe austauschen können), und zwischen Pflanzen und Pilzen (die Pilzgeflechte an den Wurzelballen). Es gibt Spinnenarten, die in Kommunen mit einigen hundert Tieren leben, grosse Gemeinschaftsnetze spinnen, gemeinsam jagen und sich bei der Brutpflege abwechseln. Es gibt Dutzende von Beispielen für Bruthilfe bei Vögeln, von den Eichelspechten bis zu den Rosenkakadus, von den Blauhähern bis zu den Graufischern. Jene kleinen Käfer, die wir «Totengräber» nennen, vergraben in gemeinsamer Anstrengung tote Kleintiere, um mit dem vorgekauten Fleisch des Kadavers ihre Jungen zu füttern. Vor Urzeiten schon haben sich Pilze und Algen zusammengetan, um Flechten zu bilden. Das Doppelwesen gehört mit über 15 000 Arten zu den erfolgreichsten Lebensformen des Planeten (siehe in diesem Natürlich, ab Seite 52). Im ewigen Eis der Polarregionen sind sie ebenso zu finden wie in der glühenden Wüstenhitze: Überlebenskünstler durch Kooperation. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass Not in der Natur nicht zu einem gnadenlosen «Kampf ums Dasein» führt, liefert eine unscheinbare Amöbe namens Dictyostelium discoideum. Wenn die Nahrung knapp wird, strömen alle Amöben im Umkreis zusammen – manchmal bis zu 100 000 Stück – formen ein schneckenartiges Gebilde und bewegen sich gemeinsam an einen warmen, sonnigen Platz. Dort bilden sie eine Art Stiel, indem einige der Amöben sich aufrichten, verhärten und absterben, andere an ihnen emporklettern, sich ebenfalls verhärten und absterben und so weiter. Nachdem etwa 20 Prozent der Amöben sich so für die Allgemeinheit geopfert haben, klettert der Rest den Stiel empor, bildet einen Fruchtkörper und verwandelt sich in Sporen. Nach einiger Zeit platzt der Fruchtkörper auf, und der Wind trägt die Sporen davon – in nahrungsreichere Gefilde. Die Sporen verwandeln sich nun wieder in Amöben – und das Spiel beginnt von neuem. Hunger und Not führen hier also nicht zu einem darwinistischen «war of nature», sondern werden durch eine kooperative Lösung, durch Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe – bis hin zum Opfer für die Allgemeinheit – überwunden. Ein anderes, sehr weit verbreitetes und elementares Kooperationsprinzip ist die Symbiose von Pflanzen und Pilzen, die den Wurzeln der Pflanzen sitzen, diese mit Wasser und Nährsalzen versorgen und sich dafür mit Zucker belohnen lassen. Das unterirdisch wuchernde Pilzgeflecht verbindet Nr.1-2003 aber auch unterschiedliche Pflanzen miteinander und gibt ihnen die Möglichkeit, Nährstoffe auszutauschen. Diese Form der Symbiose hat man bereits in 270 Millionen Jahre alten Versteinerungen gefunden, und die Biologin Lynn Margulis nimmt sogar an, dass dies eine der Voraussetzungen dafür war, dass die Pflanzen das trockene Land besiedeln konnten. «Wir leben in einer symbiontischen Welt.» Mit dieser Feststellung fasste sie das Ergebnis ihrer langjährigen Forschungen zusammen. Kooperation ist die Basis der Evolution – das zeigt sich schon auf der Ebene einfachster Einzeller. Der amerikanische Biologe James Shapiro fand bei seinen Untersuchungen heraus, dass Bakterien organisierte Gemeinschaften bilden, in Gruppen auf Beutejagd gehen und eher den Einzelzellen eines Organismus ähneln als autonomen Einzelgängern. Er kam zu dem Schluss, «dass die meisten – wenn nicht so gut wie alle – Bakterien ihr Leben in Gemeinschaft verbringen». Kooperation als übergeordnetes Prinzip Die eigentliche grosse Zeit der Evolution begann damit, dass Einzeller sich vor etwa 600 Millionen Jahren zu mehr- und vielzelligen Organismen zusammenschlossen. Und dies ist ein kooperatives Verhalten, das die Fähigkeit und den Willen zur Kommunikation voraussetzt. Die «moderne» Zelle, Eucyte genannt, der Grundbaustein aller Vielzeller, ist nach heutiger Ansicht der Wissenschaft ursprünglich durch den Zusammenschluss verschiedener Einzeller entstanden. Wer oder was auch immer die Vielzelligkeit bewirkt und die Eucyten geschaffen hat – es war jedenfalls ein Prinzip, das Kooperation im Sinn hatte, nicht Kampf. Dieses Prinzip ist immer noch wirksam, und es war und ist der eigentliche Motor der Evolution. Dies zeigt sich an ihrem Ergebnis: am Aufbau und Ausbau eines ganzen Planeten. Von einem toten Steinklotz, wie man ihn von Bildern des Mars oder Merkur her kennt, zu einem blühenden, lebendigen Kunstwerk. Ein ständiger «Krieg der Natur», ein fortwährender «Kampf ums Dasein» kann derartiges nicht leisten. Jedes Geschehen, jeder Prozess, bei dem die Konfrontation überwiegt, ist destruktiv. Andererseits muss bei jedem Aufbauprozess die Kooperation stärker sein als die Konfrontation. Konkurrenz belebt nur dann das Geschäft, wenn sie in den Rahmen einer übergeordneten Kooperation eingebettet ist – sonst führt sie in den Ruin. Die Natur (oder die schöpferische Instanz, die sich hinter diesem Begriff verbirgt) hat das – im Gegensatz zu vielen Menschen – längst begriffen. Ein Mensch kann sein Leben lang ohne Kampf leben – aber nicht einen Tag lang ohne Kooperation. Ohne die Symbiose mit seinen Darmbakterien würde er verhungern, was auch für unzählige andere Lebewesen gilt. Ohne die koordinierte Zusammenarbeit der Zellen wäre sein Körper ein einziges Krebsgeschwür. Im Gegensatz zu gesunden Körperzellen leben bösartige Krebszellen Nr.1-2003 nach dem darwinistischen Prinzip «Der Stärkere siegt, der Schwächere unterliegt»: Sie fallen aus der grossen Körperordnung, wachsen unkontrolliert, invasiv, und zerstören andere Zellen, statt friedlich mit ihnen zusammenzuarbeiten. Leben ist Zusammenleben. Miteinander, füreinander und voneinander leben. Das Leben baut auf dem Leben auf, das Leben lebt vom Lebendigen – auch davon, dass ein Lebewesen andere Lebewesen auffrisst und verdaut. Die grundsätzliche Essbarkeit jedes Lebewesens ist eine der wichtigsten Grundlagen für die natürliche Vielfalt des Lebens. Fressen und Gefressenwerden folgt in der Natur jedoch klar erkennbaren Spielregeln. Sich beschränken, anderen etwas übriglassen und dadurch «ökologische Nischen» schaffen, in denen andere Arten Platz finden: etwas ganz Selbstverständliches bei den Lebewesen dieses Planeten, wenn man vom Menschen absieht. So fressen viele Raubtiere nur einen kleinen Teil ihrer Beutetiere – etwa 10 Prozent. Sie begrenzen ihre Anzahl und verhindern dadurch, dass sie sich übermässig vermehren und ihre Nahrungsquellen erschöpfen. Sie halten den Bestand quantitativ und qualitativ – indem vor allem Jungtiere und Kranke gefressen werden – stabil, gefährden ihn aber nicht. Unter diesem Gesichtspunkt könnte man das Verhältnis von sogenannten «Fressfeinden» durchaus auch als eine Art von Symbiose ansehen. Wo immer Kampf und Konkurrenz in der Natur auftauchen, sind sie in ein übergeordnetes Kooperationsprinzip eingebunden. Für Darwin war der Krieg der «Vater der Evolution», der Vorgang, in dem «die Stärksten siegen und die Schwächsten erliegen». Diese Erkenntnis zog Darwin nicht aus der Naturbeobachtung, sondern aus der Gesellschaftsphilosophie seines Landsmannes Thomas Malthus (1766–1834). Darwin betrachtete die sozialneurotischen Unarten des Menschen – Egoismus, Aggressivität, Rücksichtslosigkeit, Geilheit usw. – als naturgegeben und stellte sie als Grundprinzipien der Evolution dar. Diese These ist Wasser auf die Mühlen aller Machtneurotiker, die Minderheiten unterdrücken oder ausradieren wollen; sie können sich zu ihrer Entschuldigung auf Darwin berufen, der die Ausrottung («exter- Zeigt ein darwinistisches Verhalten: Krebszelle, 1800fach vergrössert Foto: Prisma Natürlich 13 Körperpflege: Beim sogenannten Einemsen lassen sich manche Vögel (hier ein Eichelhäher) von Waldameisen mit Ameisensäure bespritzen. Dieses Komfortverhalten dient der Gefiederpflege, indem die Säure offensichtlich gegen Federmilben zu wirken vermag. (Foto: Karl Weber) 14 Natürlich mination») und Auslöschung («extinction») der Schwachen durch die Starken zum Grundprinzip des Lebens in der Natur und zur treibenden evolutionären Kraft erhob. Diese Sicht der Natur ist ein Irrtum. Das belegt eine Fülle von Indizien aus der Naturbeobachtung. Nicht Kampf, sondern Kooperation, nicht hemmungslose Vermehrung, sondern situationsbezogene Selbstbegrenzung, nicht chaotische Zufälle, sondern intelligente, schöpferische Ordnungsprozesse: das sind die wahren Grundelemente der Evolution – und allemal eine bessere Basis für die menschliche Gesellschaft als Krieg und «survival of the fittest». Namhafte Wissenschaftler – Biologen, Mediziner, Paläontologen, Biochemiker und Genetiker – setzen sich dafür ein, in der Biologie die Annahme wieder zuzulassen, dass es eine schöpferische Intelligenz gibt – zumindest als eine denkbare Möglichkeit. Bei der Entwicklung der Lebewesen im Verlauf der Evolution, bei der Formbildung einzelner Individuen und bei der Embryonalentwicklung wird eine enorme Organisationsleistung erbracht, die ein sehr hohes Mass an Intelligenz voraussetzt. Und da eine solche Intelligenz nicht einfach mysteriöserweise aus dem Nichts auftauchen kann, muss sie irgendwo angesiedelt sein. Wir haben entweder die Möglichkeit, diese Super-Intelligenz in die Materie, das heisst in Gene bzw. Moleküle, zu verlegen – wie dies die materialistischen Wissenschaftler und die Darwinisten tun – oder aber auf eine höhere, geistige Ebene. Was ist sinnvoller: intelligente Materie oder intelligenter Geist? Solange mir niemand auf glaub- würdige Weise erklären kann, wo bei Atomen oder Molekülen eine Intelligenz sitzen soll, die der des Menschen noch um ein Vielhundertfaches überlegen ist, plädiere ich für den Geist. Viele Menschen halten die Existenz einer höheren, schöpferischen Intelligenz für abwegig, weil man diese weder messen noch wägen kann. Die Frage sei erlaubt: Wenn wir die Natur betrachten, finden wir viele verschiedene Intelligenzformen, die unter dem Menschen stehen. Sollten wir da nicht auch annehmen können, dass es mindestens ebenso viele gibt, die über dem Menschen stehen? Vergleichen wir die Situation doch einmal mit den Bakterien, die im menschlichen Darm leben. Die winzigen Mikroorganismen begreifen wahrscheinlich kaum, was der Mensch denkt und tut. Vielleicht gibt es unter ihnen einige, welche die Existenz des Menschen für einen Mythos halten, frei nach dem Motto «Der gesamte Kosmos liegt im Darm». Wenn es eine höhere, schöpferische Intelligenz gibt, die für die Evolution verantwortlich ist, dann dürfte diese von uns weiter entfernt sein als wir von den Darmbakterien. Es ist müssig, sie mit unserem Verstand begreifen zu wollen. Jean-Henri Fabre (1823–1915), der grosse Erforscher der Insektenwelt, sagte über die erstaunlichen Formen und Fähigkeiten seiner Beobachtungsobjekte: «Eine solche Ordnung im Lebenslauf soll aus dem Chaos entstehen, ein solches Wissen aus der Tollheit? Je mehr ich sehe, je mehr ich beobachte, um so mehr leuchtet die Intelligenz hinter dem Geheimnis der Dinge.» Und von ihm stammt auch das Bekenntnis: «Ich glaube nicht an Gott – ich sehe ihn.» Literaturangaben – «Das Darwin-Komplott», von Reinhard Eichelbeck, 379 Seiten, 1999, Riemann Verlag – «Die friedfertige Natur», von Stephan Lackner, 1982, Kösel München – «Das schöpferische Universum», von Rupert Sheldrake, 1983, Meyster München – «On the Origin of Species by Means of Natural Selection», von Charles Robert Darwin, 1985, Penguin Books – «Die andere Evolution», von Lynn Margulis, 1999, Spectrum Akademischer Verlag Heidelberg – «Das Geheimnis der Evolution», von Gordon Rattray Taylor, 1983, Fischer Frankfurt – «Grundfragen der Paläontologie», von Otto Schindewolf, 1950, Schweizerbart Stuttgart Zum Autor Reinhard Eichelbeck studierte Psychologie, Germanistik, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft. Er lebt als freier Journalist, Fotograf, Autor und Regisseur für Hörfunk und Fernsehen in der Nähe von München. Bis 1987 war der heute 57-Jährige in der Hauptredaktion Kultur und Wissenschaft des ZDF für die Sendereihe «Einblick» verantwortlich. Reinhard Eichelbeck befasst sich seit 1981 mit ökologischen Bewegungen und ist Autor mehrerer Bücher (z. B. das «Darwin-Komplott» und «Die Erde, der Himmel und die Dinge dazwischen»). Nr.1-2003