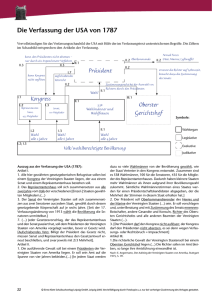

A Reluctant Crusade: Die Außenhandelspolitik der Vereinigten

Werbung