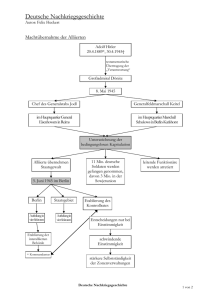

Wirtschaft, Finanzmärkte und Krieg

Werbung