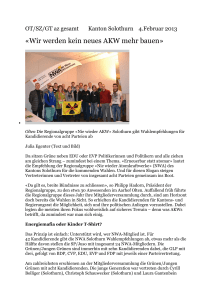

nachhaltig Bauen

Werbung