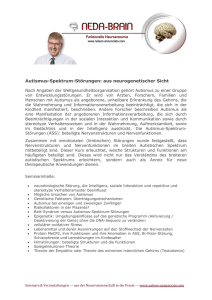

Motorik und Imitation von Hand

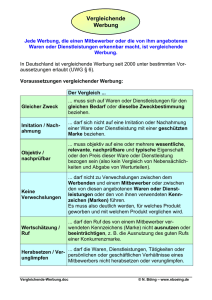

Werbung