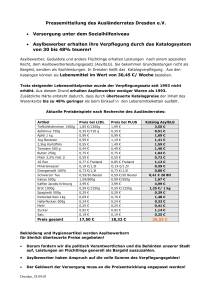

Zur Diskussion um Bargeld und die Null-Zins-Politik der

Werbung