Bachelorarbeit

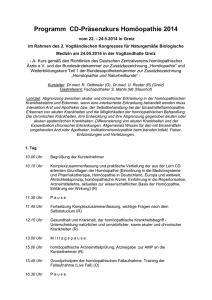

Werbung