Gute Sicht, unklare Aussicht

Werbung

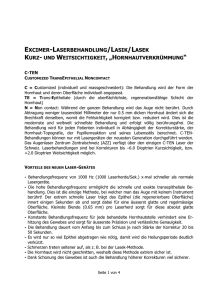

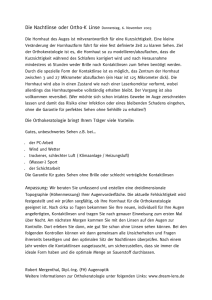

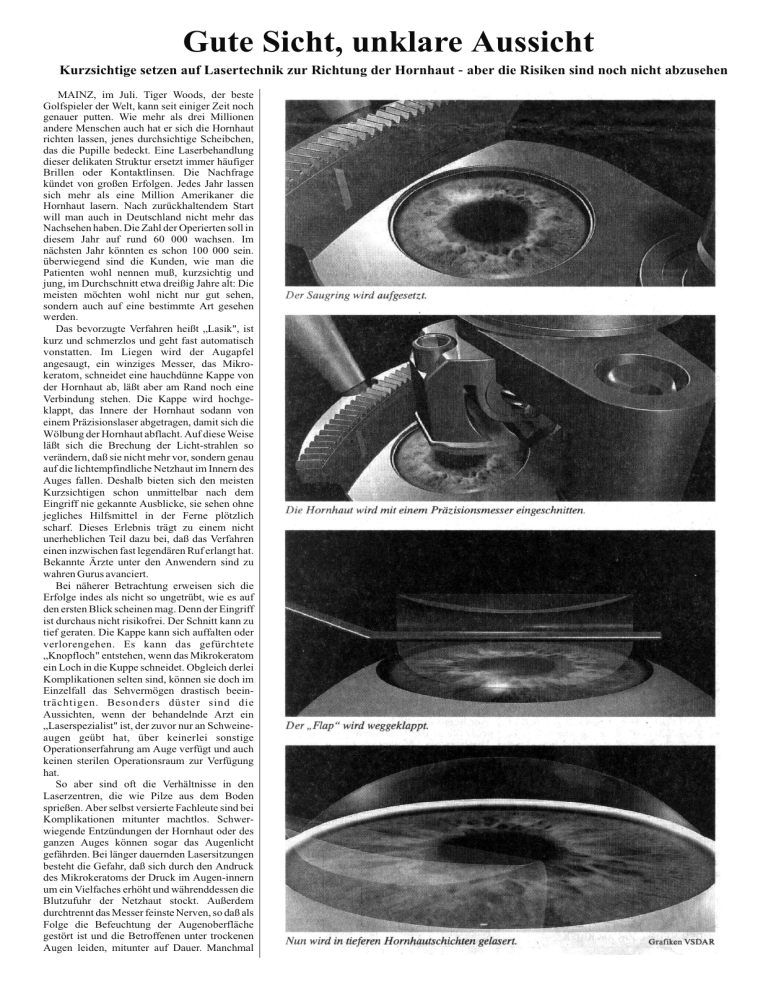

Gute Sicht, unklare Aussicht Kurzsichtige setzen auf Lasertechnik zur Richtung der Hornhaut - aber die Risiken sind noch nicht abzusehen MAINZ, im Juli. Tiger Woods, der beste Golfspieler der Welt, kann seit einiger Zeit noch genauer putten. Wie mehr als drei Millionen andere Menschen auch hat er sich die Hornhaut richten lassen, jenes durchsichtige Scheibchen, das die Pupille bedeckt. Eine Laserbehandlung dieser delikaten Struktur ersetzt immer häufiger Brillen oder Kontaktlinsen. Die Nachfrage kündet von großen Erfolgen. Jedes Jahr lassen sich mehr als eine Million Amerikaner die Hornhaut lasern. Nach zurückhaltendem Start will man auch in Deutschland nicht mehr das Nachsehen haben. Die Zahl der Operierten soll in diesem Jahr auf rund 60 000 wachsen. Im nächsten Jahr könnten es schon 100 000 sein. überwiegend sind die Kunden, wie man die Patienten wohl nennen muß, kurzsichtig und jung, im Durchschnitt etwa dreißig Jahre alt: Die meisten möchten wohl nicht nur gut sehen, sondern auch auf eine bestimmte Art gesehen werden. Das bevorzugte Verfahren heißt „Lasik", ist kurz und schmerzlos und geht fast automatisch vonstatten. Im Liegen wird der Augapfel angesaugt, ein winziges Messer, das Mikrokeratom, schneidet eine hauchdünne Kappe von der Hornhaut ab, läßt aber am Rand noch eine Verbindung stehen. Die Kappe wird hochgeklappt, das Innere der Hornhaut sodann von einem Präzisionslaser abgetragen, damit sich die Wölbung der Hornhaut abflacht. Auf diese Weise läßt sich die Brechung der Licht-strahlen so verändern, daß sie nicht mehr vor, sondern genau auf die lichtempfindliche Netzhaut im Innern des Auges fallen. Deshalb bieten sich den meisten Kurzsichtigen schon unmittelbar nach dem Eingriff nie gekannte Ausblicke, sie sehen ohne jegliches Hilfsmittel in der Ferne plötzlich scharf. Dieses Erlebnis trägt zu einem nicht unerheblichen Teil dazu bei, daß das Verfahren einen inzwischen fast legendären Ruf erlangt hat. Bekannte Ärzte unter den Anwendern sind zu wahren Gurus avanciert. Bei näherer Betrachtung erweisen sich die Erfolge indes als nicht so ungetrübt, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Denn der Eingriff ist durchaus nicht risikofrei. Der Schnitt kann zu tief geraten. Die Kappe kann sich auffalten oder verlorengehen. Es kann das gefürchtete „Knopfloch" entstehen, wenn das Mikrokeratom ein Loch in die Kuppe schneidet. Obgleich derlei Komplikationen selten sind, können sie doch im Einzelfall das Sehvermögen drastisch beeinträchtigen. Besonders düster sind die Aussichten, wenn der behandelnde Arzt ein „Laserspezialist" ist, der zuvor nur an Schweineaugen geübt hat, über keinerlei sonstige Operationserfahrung am Auge verfügt und auch keinen sterilen Operationsraum zur Verfügung hat. So aber sind oft die Verhältnisse in den Laserzentren, die wie Pilze aus dem Boden sprießen. Aber selbst versierte Fachleute sind bei Komplikationen mitunter machtlos. Schwerwiegende Entzündungen der Hornhaut oder des ganzen Auges können sogar das Augenlicht gefährden. Bei länger dauernden Lasersitzungen besteht die Gefahr, daß sich durch den Andruck des Mikrokeratoms der Druck im Augen-innern um ein Vielfaches erhöht und währenddessen die Blutzufuhr der Netzhaut stockt. Außerdem durchtrennt das Messer feinste Nerven, so daß als Folge die Befeuchtung der Augenoberfläche gestört ist und die Betroffenen unter trockenen Augen leiden, mitunter auf Dauer. Manchmal wachsen Deckzellen der Hornhaut in den Spalt, der durch den Schnitt entstand. Die Wundheilung kann die Hornhautwölbung gegen jede Vorhersage verändern. Der Erfolg bleibt auch dann aus, wenn sich die Abtragung nicht genau am Zentrum der Hornhaut ausrichtet. Es mangelt nicht an Ankündigungen, diese Schwierigkeiten würden in Kürze gelöst. Neue Geräte berücksichtigen ungewollte Bewegungen des Augapfels unter dem Laserstrahl. Eine entscheidende Verbesserung dürfte vor allem ein neuartiges Mikrokeratom mit sich bringen, dem es gelingt, die Kappe der Hornhaut zu schneiden, ohne gleichzeitig auf den Augapfel zu drücken. Darüber hinaus arbeitet man daran, den Wundheilungsprozeß mit Hilfe von Medikamenten günstig zu beeinflussen. Doch all diese Bemühungen zeugen in den Augen kritischer Fachleute lediglich davon, daß man das Verfahren in großem Stil propagierte, bevor wichtige Details der Behandlung verstanden waren und man sich über die möglichen Gefahren im klaren war. Letztlich weiß niemand zu sagen, welche Schäden dieser Freilandversuch an Millionen Hornhäuten erst in Zukunft offenbar werden läßt. Vor allem, was das Ausmaß der Kurzsichtigkeit angeht, die man behandeln zu können glaubte, haben die Anwender wenig Weitsicht bewiesen. Um die ursprüngliche Hornhautkrümmung ausreichend abzuflachen, muß man um so mehr Gewebe wegnehmen, je kurzsichtiger das Auge vorher war. Aber die Hornhaut ist nur rund einen halben Millimeter dick. Bereits am Anfang der „Lasik"-Ära fehlte es nicht an Warnungen vor einer übermäßigen Schwächung dieser dünnen Struktur. Trotzdem hat man hochgradig kurzsichtige Patienten von mehr als minus 20 Dioptrien gelasert und sogar in Fachzeitschriften stolz darüber berichtet. Aus dem Schaden der Patienten ist man inzwischen klug geworden. Immer häufiger wurde nämlich daraufhin berichtet, daß bei zu starker Ausdünnung der Hornhaut das Risiko wächst, daß sie sich ausbeult. Derartige Keratektasien können noch nach Jahren auftreten und normales Sehen unmöglich machen. Oft hilft nur noch eine Hornhauttransplantation. Deshalb sollte man zur Zeit nicht mehr als minus zehn Dioptrien angehen und beim Aushöhlen mindestens einen Viertel Millimeter Restgewebe als Basis stehenlassen. Allerdings weiß niemand, ob sich dadurch derartige Hornhautbeulen sicher verhindern lassen. Denkbar ist nämlich, daß es nicht nur an der Dicke der Hornhaut liegt, wenn sie sich ausbeult, sondern auch an der mangelhaften Fixierung der angeschnittenen Kuppe. Eine solche Vermutung läßt sich zumindest aus der Geschichte des „Lasik"-Verfahrens ableiten. Vor Jahrzehnten schon hatte José Barraquer, Sproß einer berühmten Dynastie spanischer Augenärzte, die Idee, die Hornhaut abzuschleifen, um Fehlsichtigkeiten ohne Brille zu korrigieren. Damals ließen sich rund 20 000 Patienten eine Hornhautkuppe ganz abschneiden; sie wurde tiefgefroren, auf einer Drehbank zurechtgefeilt und nach dem Auftauen wieder angenäht. Die Fixierung durch eine Naht mag mit dafür verantwortlich sein, daß bei dieser Vorgehensweise kein einziger Fall von Hornhautausbeulung bekannt wurde. Der Vater Barraquers hat im übrigen die Erfindung seines Sohnes nicht geschätzt. Enttäuscht über dessen Hinwendung zur refraktiven Chirurgie, übertrug er die traditionsreiche Familienklinik dem Bruder. Wenngleich inzwischen der Hornhaut-schliff erheblich an Renommee gewonnen hat, mahnen Fachleute zu mehr Vorsicht. Zwar wird die Komplikationsrate insgesamt auf nur etwa ein bis fünf Prozent beziffert. Aber das will nicht viel besagen. Denn nicht selten stammen diese Zahlen von versierten Fachleuten, die Fehler der Anfänger außer acht lassen. Dabei wiegt jeder Mißerfolg bei einem nur kosmetisch motivierten Eingriff besonders schwer: Es ist eine Katastrophe, wenn jemand die Brille nicht mehr will und bei einer Hornhauttransplantation endet. Wegen des ungünstigen Ausgangs eines refraktiven Eingriffs brauchen zwischen dreißig und vierzig Deutsche im Jahr eine neue Hornhaut. Es sind jedoch bei weitem nicht solch spektakuläre Versager der Therapie, die nach der Behandlung beklagt werden. In den Vereinigten Staaten haben sich die Betroffenen im Internet (www.surgicaleyes.org) ein eindrucksvolles Forum geschaffen. Erst vor kurzem haben Laseropfer in Deutschland eine ähnliche Gruppe gegründet (www.OperationAuge.org). Bei „Surgicaleyes" haben sich mehr als 1400 Augenlaseropfer gemeldet und zusammengetragen, wie die Folgen des Eingriffs das künftige Leben im wahrsten Sinne des Wortes überschatten können. Schatten- oder Geisterbilder nänilich zählen zu den vielen optischen Fehlern, die nach einer Behandlung der Hornhaut die Qualität des Sehens herabsetzen. Manche sehen einzelne Objekte wie gedoppelt, von einem Heiligenschein eingerahmt oder wie durch einen Schleier. Helle Objekte können besonders grell erscheinen, von Lichtpunkten gehen Strahlen aus wie bei einem Feuerwerk. Die Schwierigkeiten treten vor allem auf, wenn es dunkel wird und Straßen oder Innenräume erleuchtet sind. Beim Abendbummel durch die Stadt, beim Rendezvous bei Kerzenschein oder auch im Kino werden die Betroffenen von den Folgen ihrer Operation eingeholt. Es gibt Patienten, die bei Dämmerung und nachts nicht mehr Auto fahren können. Aber auch im hellen Sonnenlicht haben manche Schwierigkeiten und können sich - Ironie des Schicksals - oft nur noch mit dunkler Brille draußen aufhalten. Ständige Naharbeit bereitet vor allem dann Schwierigkeiten, wenn - wie bei der Arbeit am Laptop ungünstige Lichtverhältnisse hinzukommen. „Surgicaleyes" bietet im Internet zahlreiche Abbildungen an, die zeigen, wie das Sehen nach dem Eingriff beeinträchtigt ist. Dazu gehört nicht zuletzt die Unfähigkeit, schwache Kontraste also einen weißen Hasen im Schnee wahrnehmen zu können. Auch deswegen tragen Betroffene wieder Brillen, die den Kontrast verschärfen. Vornehmlich beklagen die Opfer jedoch, daß ihre Beschwerden von den Ärzten nicht ernst genommen werden. Immer wieder halte man ihnen vor, daß schließlich ihre Kurzsichtigkeit behoben sei. Aber „weit sehen" heißt nicht unbedingt „gut sehen". Diese Lektion haben die Opfer schon lange lernen müssen. Denn der Eingriff behebt zwar die Kurzsichtigkeit, aber feine Unebenheiten, die eine irreguläre Hornhautoberfläche zurücklassen, mindern unweigerlich die Sehqualität. Derartige Aberrationen, wie sie in der Fachsprache heißen, kommen zwar auch bei gesunden, nichtgelaserten Augen vor. Aber nach einer „Lasik" nehmen sie um das Vierfache zu. Die neue Entwicklung der „wellenfrontgeführten Lasik" ist ein Versuch, jene feinen Irregularitäten der Hornhaut zu vermeiden, wie sie bei der herkömmlichen „Lasik" entstehen. Erste Untersuchungen legen die Vermutung nahe, daß das bei mehr als der Hälfte der Patienten gelingen könnte. Bei jedem vierten verschlechterte sich der Zustand aber wieder. In 15 bis 20 Prozent der Fälle ließ sich die Optik sogar verbessern. Doch ist man weit davon entfernt, dem Menschen ein Adlerauge herbeilasern zu können, wie es mancherorts schon angekündigt wird. Angesichts des wohlaustarierten Gleichgewichts des Sehapparates nimmt sich der Versuch, das kurzsichtige Auge durch Hornhautschliff zu überlisten, ohnehin vergleichsweise primitiv aus. Aberrationen ändern sich mit dem Alter und mit der Entfernung, auf die wir unser Auge scharf stellen. Das alles läßt sich bislang bei der Bearbeitung der Hornhaut nicht berücksichtigen. Sogar die „wellenfrontgeführte Lasik" kann die Hornhaut nur für einen Wellenlängenbereich verbessern. Um diesen auszunutzen, müßte man stets einen Filter benutzen. Ebenso sind jene Schlagzeilen Augenwischerei, die vorgaukeln, man könne nach dem Lasereingriff auf Dauer ohne Brille auskommen. Spätestens wenn das Auge alterssichtig wird, braucht man wieder eine Brille. Nur jene Kurzsichtigen, die in weiser Voraussicht auf die Laserbehandlung verzichtet haben, brauchen im Alter gerade wegen ihrer Kurzsichtigkeit keine Lese-brille. Der Brille entgeht man deshalb so schnell nicht. Es sei denn, man besitzt ein kurzsichtiges und ein normalsichtiges Auge - wie es zum Beispiel Goethe und Adenauer nachgesagt wird. In der Jugend sahen sie mit dem normalsichtigen Auge scharf, im Alter ersparte ihnen das kurzsichtige Auge die Lesebrille. Der moderne Versuch, diese Variante der Natur nachzuahmen, scheint indes weniger erfolgreich zu sein. „Monovision" heißt das Angebot, das ein Auge bis zu einem gewissen Grad kurzsichtig beläßt, das andere indes auf normales Niveau bringt. Dabei geht jedoch das räumliche Sehen verloren, das gleiche Qualität beider Augen voraussetzt. Das stört nicht nur Sportler. Die meisten wünschen eine Nachbehandlung, weil sie mit dieser Vision nicht zurechtkommen. Angesichts der schier unglaublichen Erfolgsgeschichte der Laserbehandlung ist schwer zu entscheiden, ob es sich bei den Einwänden um Schwarzseherei handelt. Offenbar verläßt die überwiegende Zahl der Kunden die Laserzentren höchst zufrieden. Für viele, die über bestimmte optische Nachteile klagen, überwiegt der Vorteil, endlich von der Kurzsichtigkeit befreit zu sein. Infolgedessen kommt manches Opfer in den Verdacht, Hypochonder zu sein - „Surgicaleyes" bietet auch psychologische Unterstützung an. Allerdings darf man vermuten, daß sich nicht alle Opfer zu erkennen geben. Das mag damit zusammenhängen, daß jene, die eine Brille bereits als Stigma empfanden, der Umgebung ungern ihre neuen Schwierigkeiten eingestehen. Wenn Fahren in der Dunkelheit besonders heikel ist, mag man ein Fahrverbot nicht gerne riskieren. In Kanada zählt man die „Lasik" beim Autofahren bereits zu den Risikofaktoren. Eine Nachtschwester wird ihre Irritation durch blinkende Monitoren vielleicht ebenso ungern zugeben wie ein Polizist seine Sehmängel beim nächtlichen Einsatz. In manchen Sparten will man Bewerber nach einem Hornhauteingriff schon nicht mehr oder nur unter Vorbehalt einstellen. Stärker als früher wird es deshalb darauf ankommen, künftig die Lebensumstände der Patienten stärker zu berücksichtigen. Es läßt sich nicht sicher sagen, welchen Einfluß die Operation auf das Golfspielen hat. Auf den Internetseiten von „Surgicaleyes" registriert man jedenfalls alle Schwächen des berühmten Laserpatienten Tiger Woods mit Argusaugen und spekuliert über einen Zusammenhang mit seiner Behandlung. Auch andere Berühmtheiten werden beäugt. Man hofft, endlich werde sich jemand als geschädigt outen, um der Opferseite mehr Publizität zu verschaffen. Aber Tiger Woods siegte zuletzt ununterbrochen, selbst bei Dämmerung. Quelle: FAZ 20. Juli 2001, Nr. 166 / Seite 9