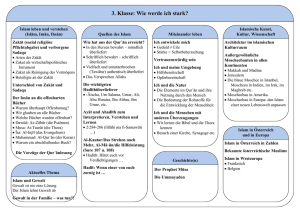

Gottes- und Weltverständnis in Islam und Christentum

Werbung