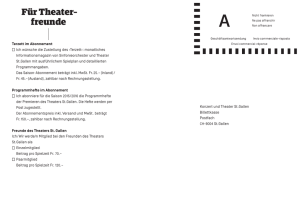

Reformation findet Stadt

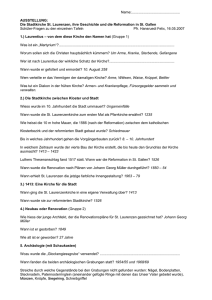

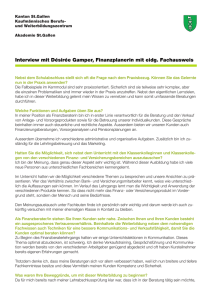

Werbung