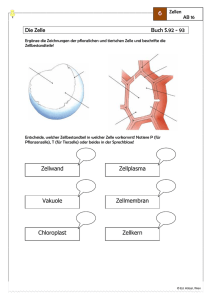

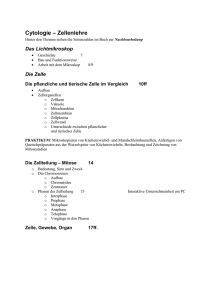

2 Einführung in die Biochemie*

Werbung