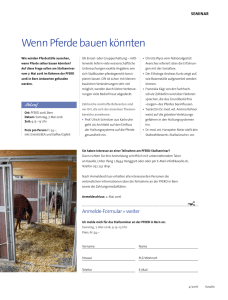

Mein Pferd ist eine Zicke!

Werbung