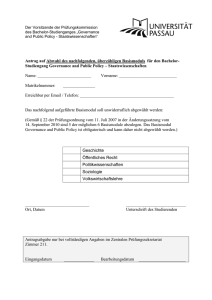

Politische Regulierungsformen, Government

Werbung