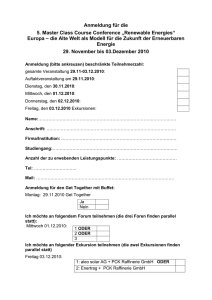

Aufregende Zeiten

Werbung