Die Suchtbelastung der Familie

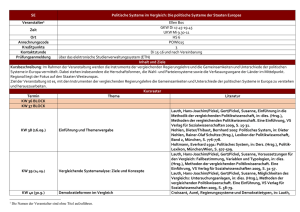

Werbung

Die Suchtbelastung der Familie: Entwicklungsrisiken und -chancen für Kinder alkoholabhängiger Eltern B.Sc. Reha-Psych. Nadine Braumann, Prof. Dr. Matthias Gründel & Prof. Dr. Claudia Wendel Hochschule Magdeburg-Stendal (FH), 39576 Stendal, [email protected] Zusammenfassung Viele Untersuchungen widmen sich der Erforschung möglicher Entwicklungs­ risiken und -folgen, die infolge einer familiären Suchtbelastungen für die nächste Generation bestehen. Elterliche Alkoholstörungen können direkte sowie indirekte Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung haben: Direkte Schädigungen von Kindern äußern sich in Störungen durch den Alkohol selbst, beispielsweise infolge eines Substanzmissbrauchs während der Schwanger­ schaft. Indirekte Auswirkungen beziehen sich auf Schädigungen von Kindern durch Verhaltenskonsequenzen des Alkoholmissbrauchs der Eltern, möglicher­ weise durch Kindesmisshandlung oder -vernachlässigung. Die epidemiologisch größere Bedeutsamkeit haben jedoch indirekte Auswirkungen der elterlichen Sucht, denn für eine gesunde kindliche Entwicklung sind in einem gewissen Maße Aufmerksamkeit und Anerkennung von zentraler Bedeutung. Bislang wurden Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit alkoholbelastetem Elternhaus nur am Rande wahrgenommen und von vornherein aufgrund der Suchterkrankung eines Familienmitgliedes pathologisiert. Die Wissenschaft fixierte sich zunächst weitgehend auf die resultierenden Störungen der Betroffenen. In den letzten Jahren hat sich diese Tendenz etwas abgeschwächt und in einigen Forschungsdesigns werden nunmehr auch die Kompetenzen, Ressourcen und Entwicklungschancen berücksichtigt. Es wird verstärkt darauf hingewiesen, dass Töchter und Söhne aus suchtbelasteten Familien keine homogene Gruppe mit eindeutig identifizierbaren Persönlichkeitsmerkmalen bilden, sondern eine heterogene Gruppe darstellen, in der es stark belastete, aber auch resiliente Betroffene gibt. Aufgrund individuell wirksamer Risikound Schutzfaktoren sind Entwicklungsverläufe im Einzelfall daher schwer vorhersehbar – Entwicklungsrisiken und Entwicklungschancen können also nur für die Gesamtgruppe aller Betroffenen eingeschätzt werden. Fachhochschule Schmalkalden 1 Einleitung Laut dem Jahresbericht 2006 der Alkohol- und Drogenberatung im Kreis Herzogtum Lauenburg gGmbH leben in Deutschland etwa 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche mit einem Elternteil, der im Laufe seines Lebens eine alkoholbezogene Störung entwickelt. Dabei sind Väter mit 11,9% häufiger betroffen als Mütter (4,7%). Infolgedessen wird in diesem Schriftstück hauptsächlich von dem abhängigen Vater und der mitbetroffenen Mutter ausgegangen. Viele Untersuchungen widmen sich der Erforschung möglicher Risiken, die infolge einer familiären Suchtbelastungen für die nächste Generation bestehen. Dabei wird zwischen direkten und indirekten Auswirkungen elterlicher Alkoholstörungen unterschieden: Direkte Schädigungen von Kindern äußern sich in Störungen durch den Alkohol selbst, beispielsweise infolge eines Substanzmissbrauchs während der Schwangerschaft. Indirekte Auswirkungen beziehen sich auf Schädigungen von Kindern durch Verhaltenskonsequenzen des Alkoholmissbrauchs der Eltern, möglicherweise durch Kindesmisshandlung oder -vernachlässigung. Da Aufmerksamkeit und Anerkennung für eine gesunde kindliche Entwicklung von zentraler Bedeutung sind, kommt den indirekten Auswirkungen einer elterlichen Sucht die epidemiologisch größere Bedeutsamkeit zu (Lambrou, 2008). Aufgrund dessen widmet sich dieses Schriftstück hauptsächlich der Fragestellung, welche Entwicklungsrisiken für Kinder infolge der häuslichen Atmosphäre in einer alkoholbelasteten Familie bestehen. 1. Die häusliche Situation in alkoholbelasteten Familien In den meisten Suchtfamilien ist Alkohol das beherrschende Element. Infolge­ dessen hängt die häusliche Atmosphäre in erster Linie von der Gegebenheit ab, ob das abhängige Familienmitglied getrunken hat oder nicht (Lambrou, 2008): Ein Abhängiger kann zu einem Zeitpunkt verträglich bis euphorisch sein, dann wieder gereizt und aggressiv, oder er zeigt sich übertrieben spendabel, obwohl das Geld knapp ist. Ungeachtet dessen gestattet ein Trinker in seiner Abhängig­ keit niemandem in der Familie, besser mit seinem Leben zurechtzukommen. „Die Sucht verändert den ganzen Menschen; seine Art zu denken, zu fühlen und zu handeln“ (Michaelis, 2006, S. 34). Er belügt sich und andere, ver­zweifelt an starken Stimmungsschwankungen und ist unzufrieden mit sich und seiner Umwelt. Ohnehin gibt ein Alkoholiker den Menschen, die ihm nahe stehen, Schuld an seinem Trinkverhalten (Michaelis, 2006). Demgegenüber vermeiden es alle Mitbetroffenen, den Alkoholkonsum des Abhängigen als Ursache von Schwierigkeiten in der Familie anzusprechen. Jedem Familien­mitglied ist bewusst, dass Vater oder Mutter ein Suchtproblem hat – jedoch darf sich niemand darüber äußern, da dieses Problem offiziell nicht existiert: „Es ist so, als würde 11. Nachwuchswissenschaftlerkonferenz 14. April 2010 2 ein lila getupfter Elefant in der Küche stehen, der von allen krampfhaft ignoriert wird“ (Zobel, 2008, S. 44). Selten widerspricht jemand dieser Regel und äußert sich über die tatsächlichen Bedingungen oder seinen psychischen Schmerz – das Risiko, von der eigenen Familie abgelehnt zu werden, ist zu hoch. Ebenso leiden betroffene Kinder unter der Angst, ein schlechter Mensch sein zu können, wenn sie das Dogma der Gefühlskontrolle innerhalb der Familie brechen. Nicht nur ihr Schamgefühl hält sie davon ab, sich Außenstehenden anzuvertrauen, sondern häufig liegt aufgrund der psychischen Überforderung eine paradoxe Annahme zugrunde, dass sich die häusliche Atmosphäre verschlimmert, wenn der Alkohol­missbrauch des Abhängigen thematisiert würde. Folglich entschließen sich Mitbetroffene unbewusst dazu, sich anzupassen und halten so das kranke System aufrecht (Lambrou, 2008). Für den nichtsuchtkranken Partner und die älteren Kinder ergibt sich meist der Konflikt, den Alkoholkranken gegenüber Dritten zu decken, woraufhin sich Co-Abhängigkeit als spezifisches Verhaltens- und Interaktionsmuster ausbilden kann. Unter Co-Abhängigkeit wird eine Handlungsweise verstanden, die unter scheinbarer Aufopferung der eigenen Bedürfnisse und der eigenen Würde das suchtkranke Auftreten des Partners entschuldigt, erklärt, deckt und somit meist unangreifbar macht (Aßfalg, 1993). Mitbetroffene Familienangehörige verleug­ nen sich zunehmend selbst und leiden unter Schuld- und Schamgefühlen, die im Verlauf häufig mit Angst und Depressionen gekoppelt sind (Klein, 2006). Die gesamte Familie wird von Gewissensängsten gequält, in dem widersinni­ gen Bemühen, einen Verantwortlichen für das Unglück benennen zu können: sei es der suchtkranke oder der nichtsuchtkranke Elternteil, der sich in den Augen des Kindes unkorrekt verhält, oder möglicherweise das Kind, das trotz seiner Anstrengung und Bemühungen immer wieder zu hören bekommt, dass es der Familie keine Hilfe ist (Flügel & Lindemann, 2006). Besonders Frauen neigen dazu, an einer Partnerschaft festzuhalten, die für sie und ihre Kinder beklemmend ist: Sie stehen ihrem Mann bei seinem Alkohol­ problem zur Seite und entwickeln nach jedem gescheitertem Versuch, die Trinksucht ihres Mannes in den Griff zu bekommen, ein weiteres Hilfeangebot mit neuer Strategie – vom Mittrinken bis zum Entsorgen des Alkohols, von der Kontrolle bis zum Herausfinden der Verstecke, von Entschuldigungen beim Arbeitgeber bis zur Verleugnung im Bekanntenkreis. Eine Frau mit alkohol­ abhängigem Lebensgefährten versucht in Ausfallzeiten des Partners gleich­ zeitig Vater und Mutter zu sein. Allein organisiert sie den gesamten Haushalt und versorgt die Kinder. Sie kämpft um die Aufrechterhaltung der Familie und merkt weder, wie sie sich fortwährend überfordert, noch wie sie sich immer mehr in den Alkoholmissbrauch ihres Partners hineinziehen lässt. Das Ver­ halten einer mitbetroffenen Ehefrau und Mutter kann aufgrund der psychischen Fachhochschule Schmalkalden 3 Belastungen variieren, sodass die Kinder von keinem Elternteil klare Informa­ tionen über angemessenes und unangemessenes Handeln erhalten (Zobel, 2000). Zudem begünstigen co-abhängige Angehörige unbewusst eine Sucht, statt sie zu behindern. Die Mitglieder einer alkoholbelasteten Familie müssen verstehen, dass es für den Abhängigen selbst nicht förderlich ist, wenn Ange­hörige für ihn die Verantwortung übernehmen. Somit verhindern sie lediglich, dass der Kranke die Folgen seines Suchtverhaltens in vollem Ausmaße vor Augen hat und dafür einstehen muss (Michaelis, 2006). Liegt in einer Familie ein Alkoholproblem vor, kann sich kein Mitglied dem Geschehen entziehen. Besonders Kinder und Jugendliche leiden unter den Auswirkungen einer elterlichen Sucht. Sie haben als unmittelbares Opfer keine Möglichkeit, aus den Familienszenen auszusteigen, da sie sich nicht von einem oder beiden Elternteilen trennen oder scheiden lassen können. Sie erleben die suchtkranke Bezugsperson als extrem gegensätzlich bzw. mit mehreren Persön­lichkeiten: „In der einen Woche bekommt ein Junge selbstverständlich Taschengeld, in der nächsten wird er für seine Frage danach als undankbar beschimpft“ (Lambrou, 2008, S. 36). Zumeist haben betroffene Kinder das Gefühl, dass sie mit zwei Vätern oder zwei Müttern zusammenleben, da die jeweiligen Reaktionen des im nüchternen Zustand liebevollen Elternteils keinesfalls mit denen des betrunken übereinstimmen (Zobel, 2000). An dieser Stelle ziehen die Autoren eine Sichtweise in Betracht, die eine mögliche Heterogenität alkoholabhängiger Eltern anhand unterschiedlicher Trinkstile außer Acht lässt. Die Beschreibung kommt vielmehr einem Rauschtrinker gleich, der es trotz bester Vorsätze nicht schafft, lediglich kleine Mengen an Alkohol zu konsumieren und in exzessives Trinken verfällt. Abhängige dieses Trinkstils fallen häufig durch gewalttätiges oder unkontrolliertes Verhalten im Vollrausch und durch einen geschwächten Zustand am Tag darauf auf (Lindenmeyer, 2008). Weiterführend lässt sich annehmen, dass v.a. ein Rauschtrinker je nach Blutalkoholkonzentration seinen Nachwuchs für ein und dasselbe Verhalten übermäßig belohnt oder bestraft. Demzufolge können Fürsorge und Versprechungen auf der einen Seite mit Desinteresse und Ablehnungen auf der anderen Seite einhergehen (Zobel, 2000). Kinder werden durch dieses unberechenbare und ambivalente Verhalten verunsichert. Überdies erfahren Kinder in Suchtfamilien mehr verbale und körperliche Gewalt als Kinder in anderen Familien (Klein, 2001). Viele Kinder entwickeln infolge der elterlichen Stimmungsschwankungen eine scharfe Beobachtungs­gabe, um zu ihrem Schutz frühzeitig auf Zeichen eines Verhaltenswechsels reagieren zu können. „In ‚trockenen‘ Phasen neigt der abhängige Elternteil aufgrund seines schlechten Gewissens dazu, seine körperlichen und/oder verbalen Entgleisungen durch vermehrtes Engagement bei den Kindern wieder gutzumachen“ (Zobel, 2000, S. 28). Es ist anzunehmen, dass ein Kind auf diesem Wege versucht, seine 11. Nachwuchswissenschaftlerkonferenz 14. April 2010 4 Bedürfnisse und Forderungen durchzusetzen. Innerhalb dieser Familienkonstellation herrschen häufig extreme Belastungs­ situationen vor. Diese sind zusammenfassend dadurch gekennzeichnet, dass der Nachwuchs sowohl weniger Verlässlichkeiten im familiären Ablauf als auch mehr Disharmonie zwischen seinen Eltern erlebt als andere Kinder (Klein, 2001). Töchter und Söhne werden als Spielball benutzt und sollen in Konflikt­ situationen für einen Elternteil Partei ergreifen, obwohl sie doch beide gleicher­ maßen lieben. Besonders das älteste Kind oder auch ein Einzelkind wird von dem mitbetroffenen Erwachsenen als eine Art Partnerersatz benutzt. In dieser Rolle besteht die Gefahr, dass ein Kind mit Dingen belastet wird, die es noch nicht verarbeiten kann. Aufgrund der psychischen Überforderung kann es soweit kommen, dass ein Mädchen oder Junge eher nachlassende Schul­leistungen in Kauf nimmt, als sich jemandem anzuvertrauen. Die Eltern hingegen, die gute Schulnoten als Maßstab für eine intakte Familie ansehen, verlangen von ihrem Erstgeborenen, sein Versagen in den Griff zu bekommen. Gelingt dies dem Nachwuchs nicht, wird er als Sünder verurteilt. Da besonders das älteste Kind geneigt ist, in familiären Konfliktsituationen nach seinem Schuldanteil zu suchen, nimmt es diese Position unbewusst ein (Flügel & Lindemann, 2006). Somit können suchtbelastete Eltern ihrem Kind ungewollt eine Lebensbotschaft vermitteln, die keineswegs positiv für dessen seelische Entwicklung ist: „Weil du nicht fleißig bist, werde ich krank!“ Trinkende Eltern werden voreilig beschuldigt, im Grunde kaum Interesse an dem Wohlergehen ihrer Nachkömmlinge zu haben: Die Kinder scheinen sie vielmehr zu stören und zusätzliche Arbeit zu machen. Wenn sich der Sucht­kranke ihnen dennoch zuwendet, dann in erster Linie, um für sich Zuneigung zu bekommen, und nicht, um seinen Kindern Liebe zu geben. Ihn interessiert in erster Linie nur eines: der Alkohol (Lambrou, 2008; Zobel, 2000). Abschließend sollte in Betracht gezogen werden, dass substanzabhängige Personen ebenso gute Eltern sein wollen – allerdings wird ihnen dies aufgrund ihrer Alkoholkrankheit erschwert. Nach einer erfolgreichen Entzugsbehandlung und anschließender Abstinenz besteht durchaus die Möglichkeit, dass ein sucht­ belasteter Elternteil eine liebevolle, pflichtbewusste Mutter- bzw. Vaterrolle einnehmen kann. Jedoch existieren keine Erkenntnisse über die häusliche Atmosphäre und die kindliche Entwicklung im Falle eines kontrollierten elterlichen Trinkverhaltens. 2.Entwicklungsrisiken für Kinder alkoholbelasteter Eltern Mädchen und Jungen aus einem alkoholbelasteten Elternhaus erleben in der Regel eine andere Familienatmosphäre als Kinder ohne trinkende Eltern. Insbesondere können weniger Verlässlichkeiten im familiären Ablauf, mehr Disharmonie Fachhochschule Schmalkalden 5 zwischen den Eltern sowie mangelnde Förderung und Zuneigung seitens der Eltern die kindlichen Entwicklungsmöglichkeiten behindern (Woititz, 2007). Es lässt sich nicht leugnen, dass suchtbelastete Eltern ihren Kindern kaum ein Modell für angemessenes Verhalten bieten: sie können weder klar definierte Grenzen setzen, noch leiten sie ihre Kinder an oder fördern deren Kompetenzen (Zobel, 2000). Zudem kann sich für Kinder im Sinne einer komplexen Modelllernkultur eine Familienidentität herausbilden, die süchtiges Trinken zur Normalität der Konfliktlösung oder sogar des Alltags werden lässt. In Deutschland ist jedes siebte Kind zeitweise und jedes zwölfte Kind dauerhaft von dem schädlichen Alkoholgebrauch eines oder beider Elternteile betroffen. Für diese Kinder ist das Risiko, selbst an einer Alkoholstörung zu erkranken, nicht nur um das sechsfache erhöht, sondern etwa 30% von ihnen werden selbst im Laufe ihres Lebens alkoholabhängig (Klein, 2001; Lachner & Wittchen, 1997). In vielen Studien erweisen sich Kinder und Jugendliche aus alkoholbelasteten Familien im Vergleich mit Kindern und Jugendlichen aus Familien ohne Alko­ holproblem in ihren Leistungen und ihrer psychosozialen Anpassung statistisch unterlegen (Bennett et al., 1988; Lachner & Wittchen, 1997; Lambrou, 2008). Gegenüber Kontrollprobanden: • zeigen sie numerisch geringere Leistungen in Intelligenztests und im sprachlichen Ausdrucksvermögen • werden sie in schulischen Kontexten häufiger durch mangelnde Leistungen und unangemessenem Verhalten auffällig • zeigen sie vermehrt Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörungen • zeigen sie häufiger eine Störung des Sozialverhaltens • zeigen sie mehr Ängste und depressive Symptome, insbesondere bei einer als belastend empfundenen häuslichen Atmosphäre • sind sie öfter sexuellem Missbrauch ausgesetzt • neigen sie eher zu somatischen und psychosomatischen Symptomen. Des Weiteren besteht für Kinder von Suchtkranken die Gefahr, eine negative Selbstwirksamkeitserwartung sowie eine erlernte Hilflosigkeit zu entwickeln. Diese Persönlichkeits- und Verhaltensänderungen treten auf, „wenn ein Individuum zu wenige Erfahrungen erfolgreicher Interaktionen mit seinem Umfeld macht und es seine Handlungsziele überwiegend nicht durchsetzen kann“ (Klein, 2005, S. 56). Über diese Erkenntnisse hinaus zeigen die Ergebnisse einer Untersuchung von Remschmidt (1998), dass psychische Auffälligkeiten bei Kindern mit dem Des­ organisationsgrad der Familie zusammenhängen: Gemäß dem von Rutter und Quinton (1977) entwickelten Family-Adversity-Index, der über verschiedene Variablen wie elterliche Schulbildung, Wohnverhältnisse und psychische Erkrankungen in der Familie eine Übersicht der häuslichen Verhältnisse liefert, 11. Nachwuchswissenschaftlerkonferenz 14. April 2010 6 bestehen für Kinder vermehrt Entwicklungsrisiken, wenn mindestens zwei der folgenden familiären Bedingungen vorhanden sind: • Vater ist ungelernt oder angelernter Arbeiter • beengte Wohnverhältnisse • Depression oder andere Psychopathologie der Mutter • vermehrte eheliche Streitigkeiten • kriminelles Verhalten des Vaters. Zusätzlich sind Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern nicht nur auf eine elter­ liche Komorbidität, einer Abhängigkeit beider Elternteile sowie einer mehr­ generationalen Suchtstörungen innerhalb der Familie, sondern auch auf weitere Probleme in der Elternebene zurückzuführen (Klein, 2001): • Zeitpunkt des Beginns und Persistenz der elterlichen Abhängigkeit • Ausmaß und Stärke der elterlichen Abhängigkeit • konkretes elterliches Erziehungsverhalten • Ausmaß familiärer Desorganisation • Häufigkeit der ehelichen Trennungsszenarien • sozioökonomischen Status • Familiengröße • Beziehung des Kindes zum nichtsuchtkranken Elternteil • Vorhandensein alternativer Unterstützungssysteme. Zwar stellen Kinder von Suchtkranken eine Risikogruppe dar, selbst an einer Sucht oder anderen psychischen Störung zu erkranken. Jedoch ist nicht aus­ drücklich davon auszugehen, dass alle familiär alkoholbelasteten Kinder von diesen Gefahren betroffen sind: Bei der Transmission einer Störung nehmen zahlreiche pathogene und protektive Faktoren eine bedeutende verstärkende oder abschwächende Funktion ein. 3.Entwicklungschancen für Kinder alkoholbelasteter Eltern Bislang wurden Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit alkoholabhängigen Eltern von vornherein aufgrund der Suchterkrankung innerhalb der Familie pathologisiert. Diese Sichtweise versperrt den Blick auf diejenigen Bereiche, in denen Talente und Ressourcen der betroffenen Kinder und Jugendlichen liegen. „Die perpetuierende Stigmatisierung von Betroffenen mit alkoholbelasteten Eltern führt nicht zu neuen Lösungen und Strategien, sondern verfestigt bestehende Denkmuster und lähmt die Entwicklung von innovativen Konzepten“ (Zobel, 2000, S. 50). In den letzten Jahren hat sich diese pathologisiernde Tendenz abgeschwächt und in einigen Forschungsdesigns werden nunmehr auch die Kompetenzen, Ressourcen sowie Entwicklungschancen berücksichtigt. Kusch und Petermann (1998) gehen davon aus, dass die Entwicklung eines Fachhochschule Schmalkalden 7 Kindes durch das Zusammenwirken spezifischer Risiko- und Schutzfaktoren bestimmt wird. Diese Einflüsse sind sowohl beim Kind (Vulnerabilität vs. Widerstandsfähigkeit) als auch in seiner Umgebung (Stressoren vs. Soziale Unterstützung) anzutreffen (Abbildung 1): Risikofaktoren in der Umgebung, wie ungünstige sozioökonomische Verhältnisse, familiäre Belastungen und unan­ gemessenes Modell- und Interaktionsverhalten der Eltern, werden als Stressoren bezeichnet. Hingegen können ein hohes Maß an familiärer Unterstützung und ein harmonisches Familienklima umgebungsbezogene Schutzfaktoren sein. Von Seiten des Kindes her begünstigen ein waches Temperament, Selbstvertrauen, Bewältigungskompetenzen und Problemlösefähigkeit eine gesunde Entwicklung. Dagegen haben sich spezifische genetische Dispositionen, chronische Krank­ heiten, Ängstlichkeit und ein niedriger Intelligenzquotient als ungünstig erwiesen. Abbildung 1: Risiko- und Schutzfaktoren der kindlichen Entwicklung (Petermann, 1997, S. 15) Ergänzend betont das Forscherpaar Bennett und Wolin (1994), dass die Auf­ rechterhaltung von klassischen Familienritualen, wie gemeinsames Abendessen oder gemeinsame Abend-, Wochenend- und Feriengestaltung, die Erfahrungen von familiärer Stabilität fördert und schließlich die Kinder davor schützen kann, ebenfalls abhängig zu werden. Wolin und Wolin (1995) unterscheiden bei Kindern aus alkoholbelasteten Familien grundsätzlich zwei Reaktionsweisen: Versteht ein betroffenes Kind die stressreichen Lebenssituationen als spezifische Herausforderungen (challenge), ist es in der Lage, den krankmachenden Einflüssen der Familienumgebung zu widerstehen und zeigt in seiner weiteren Entwicklung Stärken und Resilienzen. Hingegen liegt die Entwicklung von Störungen nahe, wenn die familiären Erlebnisse und Erfahrungen hauptsächlich als schädigend wahrgenommen werden. Dementsprechend ergeben sich infolge eines individuellen Umgangs des Kindes mit den häuslichen Umständen unterschiedliche Entwicklungen. Wolin und Wolin 11. Nachwuchswissenschaftlerkonferenz 14. April 2010 8 (1996) stellen dem gängigen alkoholbedingten Störungsmodell, das Kinder aus Alkoholikerfamilien als gestört und behandlungsbedürftig ansieht, das Resilienzund Stressresistenzmodell (Challenge-Modell) gegenüber, das Raum für positive Entwicklungen lässt. Die Autoren identifizieren in klinischen Interviews insgesamt sieben Resilienzen, die den Nachwuchs von Suchtkranken im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter vor den Folgen einer schädigenden Familienumwelt schützen können: Einsicht, Unabhängigkeit, Beziehungsfähig­keit, Initiative, Kreativität, Humor und Moral. Wenn ein Kind diese Fähigkeiten früh entwickelt, kann es mit den familiären Verhältnissen in einer Art und Weise umgehen, die eher förderlich als schädlich ist. Um Mädchen und Jungen aus Suchtfamilien zu helfen, ist es notwendig, dass v.a. relevante Bezugspersonen, wie Lehrer und Erzieher, diese resilienten Denk- und Verhaltensweisen fördern. Literaturverzeichnis Alkohol- und Drogenberatung im Kreis Herzogtum Lauenburg gGmbH (Hrsg.) (2006). Jahresbericht 2006. Unter URL http:// www.sucht-rz.de/uploads/media/Jahresbericht 2006.pdf. [06.10.08. 20:42 Uhr]. Aßfalg, R. (1993). Die heimliche Unterstützung der Sucht: Co-Abhängigkeit. Geesthacht: Neuland. Bennett, L.A. & Wolin, S.J. (1994). Familienkultur und Alkoholismus-Weitergabe. In C. Appel (Hrsg.), Kinder alkoholabhängiger Eltern. Ergebnisse der Suchtforschung (S. 15-44). Freiburg: Lambertus. Bennett, L.A., Wolin, S.J. & Reiss, D. (1988). Cognitive, behavioral, and emotional problems among school-age children of alcoholic parents. American Journal of Psychiatry, 145, 185-190. Flügel, A. & Lindemann, F. (2006). Mein Kind hat nix gemerkt. (Hrsg.), Den Suchtkreislauf durchbrechen. Hilfen für Kinder aus suchtbelasteten Lebensgemeinschaften (S. 19-30). Geesthacht: Neuland. Klein, M. (2001). Kinder aus alkoholbelasteten Familien – Ein Überblick zu Forschungsergebnissen und Handlungsperspektiven. Suchttherapie 2, 118-124. Klein, M. (2005). Kinder aus suchtbelasteten Familien. In R. Thomasius & U.J. Küstner (Hrsg.), Familie und Sucht. Grundlagen, Therapiepraxis, Prävention (S. 52-71). Stuttgart: Schattauer. Klein, M. (2006). Was ist bei der Beratung von suchtkranken Eltern zu berücksichtigen? In H. Kindler, S. Lillig, H. Blüml, T. Meysen & A. Werner (Hrsg.), Handbuch Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) (S. 339-344). München: Deutsches Jugendinstitut e.V. Kusch, M. & Petermann, F. (1998). Konzepte und Ergebnisse der Entwicklungspsycho­ pathologie. In F. Petermann (Hrsg.), Lehrbuch der klinischen Kinderpsychologie – Erklärungsansätze und Interventionsverfahren (S. 53-94). Göttingen: Hogrefe. Fachhochschule Schmalkalden 9 Lachner, G. & Wittchen, H.-U. (1997). Familiär übertragene Vulnerabilitätsmerkmale für Alkoholmißbrauch und -abhängigkeit. In H. Watzl & B. Rockstroh (Hrsg.), Abhängigkeit und Mißbrauch von Alkohol und Drogen (S. 43-90). Göttingen: Hogrefe. Lambrou, U. (2008). Familienkrankheit Alkoholismus. Im Sog der Abhängigkeit. Reibek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag. Lindenmeyer, J. (2008). Was ist eine Alkoholabhängigkeit und wie entsteht sie? In M. Zobel (Hrsg.), Wenn Eltern zu viel trinken. Risiken und Chancen für die Kinder (S. 58-67). Bonn: Balance Buch + Medien. Michaelis, H. (2006). Alkoholismus – eine Familienerkrankung. In F. Lindemann (Hrsg.), Den Suchtkreislauf durchbrechen. Hilfen für Kinder aus suchtbelasteten Lebensgemeinschaften (S. 31-40). Geesthacht: Neuland. Petermann, F. (1997). Klinische Kinderpsychologie – Begriffsbestimmungen und Grundlagen. In F. Petermann (Hrsg.), Fallbuch der Klinischen Kinderpsychologie und -psychotherapie (S. 13-26). Göttingen: Hogrefe. Remschmidt, H. (1998). Grundlagen psychiatrischer Klassifikation und Psychodiagnostik. In F. Petermann (Hrsg.), Lehrbuch der klinischen Kinderpsychologie – Erklärungsansätze und Interventionsverfahren (S. 3-52). Göttingen: Hogrefe. Woititz, J.G. (2007). Um die Kindheit betrogen. Hoffnung und Heilung für erwachsene Kinder von Suchtkranken (Katrin Petersen, Übers.). München: Kösel. (Original erschienen 1983: Adult Children of Alcoholics). Wolin, S. & Wolin, S. (1995). Resilience among youth growing up in substance-abusing families. Substance Abuse, 42, 415-429. Wolin, S. & Wolin, S. (1996). The challenge model. Working with strengths in children of substance abusing parents. Adolescent Substance Abuse and Dual Disorders, 5, 243-256. Zobel, M. (2000). Kinder aus alkoholbelasteten Familien. Entwicklungsrisiken und -chancen. Göttingen: Hogrefe. Zobel, M. (2008). Die Situation der Kinder in alkoholbelasteten Familien. In M. Zobel (Hrsg.), Wenn Eltern zu viel trinken. Risiken und Chancen für die Kinder (S. 42-57). Bonn: Balance Buch + Medien. 11. Nachwuchswissenschaftlerkonferenz 14. April 2010 10