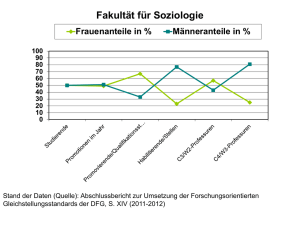

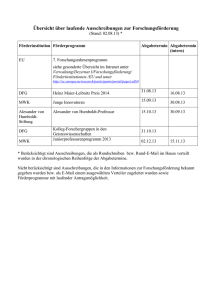

forschung

Werbung