Begutachtung nach Flucht und Migration

Werbung

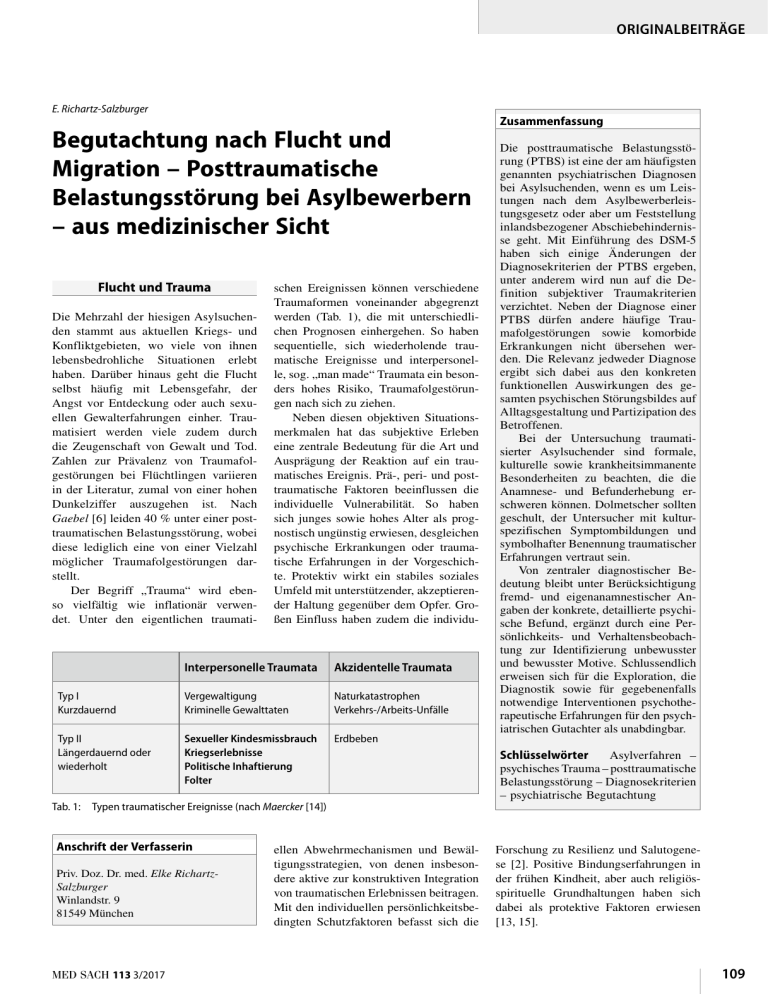

ORIGINALBEITRÄGE E. Richartz-Salzburger Begutachtung nach Flucht und ­Migration – Posttraumatische ­Belastungsstörung bei Asylbewerbern – aus medizinischer Sicht Flucht und Trauma Die Mehrzahl der hiesigen Asylsuchenden stammt aus aktuellen Kriegs- und Konfliktgebieten, wo viele von ihnen lebensbedrohliche Situationen erlebt haben. Darüber hinaus geht die Flucht selbst häufig mit Lebensgefahr, der Angst vor Entdeckung oder auch sexuellen Gewalterfahrungen einher. Traumatisiert werden viele zudem durch die Zeugenschaft von Gewalt und Tod. Zahlen zur Prävalenz von Traumafolgestörungen bei Flüchtlingen variieren in der Literatur, zumal von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist. Nach ­Gaebel [6] leiden 40 % unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, wobei diese lediglich eine von einer Vielzahl möglicher Traumafolgestörungen darstellt. Der Begriff „Trauma“ wird ebenso vielfältig wie inflationär verwendet. Unter den eigentlichen traumati- schen Ereignissen können verschiedene Traumaformen voneinander abgegrenzt werden (Tab. 1), die mit unterschiedlichen Prognosen einhergehen. So haben sequentielle, sich wiederholende traumatische Ereignisse und interpersonelle, sog. „man made“ Traumata ein besonders hohes Risiko, Traumafolgestörungen nach sich zu ziehen. Neben diesen objektiven Situationsmerkmalen hat das subjektive Erleben eine zentrale Bedeutung für die Art und Ausprägung der Reaktion auf ein traumatisches Ereignis. Prä-, peri- und posttraumatische Faktoren beeinflussen die individuelle Vulnerabilität. So haben sich junges sowie hohes Alter als prognostisch ungünstig erwiesen, desgleichen psychische Erkrankungen oder traumatische Erfahrungen in der Vorgeschichte. Protektiv wirkt ein stabiles soziales Umfeld mit unterstützender, akzeptierender Haltung gegenüber dem Opfer. Großen Einfluss haben zudem die individu- Interpersonelle Traumata Akzidentelle Traumata Typ I Kurzdauernd Vergewaltigung Kriminelle Gewalttaten Naturkatastrophen Verkehrs-/Arbeits-Unfälle Typ II Längerdauernd oder wiederholt Sexueller Kindesmissbrauch Kriegserlebnisse Politische Inhaftierung Folter Erdbeben Tab. 1: Typen traumatischer Ereignisse (nach Maercker [14]) Anschrift der Verfasserin Priv. Doz. Dr. med. Elke Richartz-­ Salzburger Winlandstr. 9 81549 München ellen Abwehrmechanismen und Bewältigungsstrategien, von denen insbesondere aktive zur konstruktiven Integration von traumatischen Erlebnissen beitragen. Mit den individuellen persönlichkeitsbedingten Schutzfaktoren befasst sich die Zusammenfassung Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine der am häufigsten genannten psychiatrischen Diagnosen bei Asylsuchenden, wenn es um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder aber um Feststellung inlandsbezogener Abschiebehindernisse geht. Mit Einführung des DSM-5 haben sich einige Änderungen der Diagnosekriterien der PTBS ergeben, unter anderem wird nun auf die Definition subjektiver Traumakriterien verzichtet. Neben der Diagnose einer PTBS dürfen andere häufige Traumafolgestörungen sowie komorbide Erkrankungen nicht übersehen werden. Die Relevanz jedweder Diagnose ergibt sich dabei aus den konkreten funktionellen Auswirkungen des gesamten psychischen Störungsbildes auf Alltagsgestaltung und Partizipation des Betroffenen. Bei der Untersuchung traumatisierter Asylsuchender sind formale, kulturelle sowie krankheitsimmanente Besonderheiten zu beachten, die die Anamnese- und Befunderhebung erschweren können. Dolmetscher sollten geschult, der Untersucher mit kulturspezifischen Symptombildungen und symbolhafter Benennung traumatischer Erfahrungen vertraut sein. Von zentraler diagnostischer Bedeutung bleibt unter Berücksichtigung fremd- und eigenanamnestischer Angaben der konkrete, detaillierte psychische Befund, ergänzt durch eine Persönlichkeits- und Verhaltensbeobachtung zur Identifizierung unbewusster und bewusster Motive. Schlussendlich erweisen sich für die Exploration, die Diagnostik sowie für gegebenenfalls notwendige Interventionen psychotherapeutische Erfahrungen für den psychiatrischen Gutachter als unabdingbar. Schlüsselwörter Asylverfahren – psychisches Trauma – posttraumatische Belastungsstörung – Diagnose­k riterien – psychiatrische Begutachtung Forschung zu Resilienz und Salutogenese [2]. Positive Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit, aber auch religiösspirituelle Grundhaltungen haben sich dabei als protektive Faktoren erwiesen [13, 15]. MED SACH 113 3/2017 109 ORIGINALBEITRÄGE Bei asylsuchenden Migranten finden sich meist mehrere prä-, peri- und posttraumatische Risikofaktoren, was die Ausbildung einer Traumafolgestörung begünstigt. Häufig wurden Typ-IITraumata erlebt, viele Betroffene wurden zusätzlich Zeuge von Traumatisierungen Dritter. Schließlich mangelt es in der Regel an psychosozialer Unterstützung und Sicherheit vermittelnder Umgebung. PTBS und weitere Traumafolgestörungen Trotz variierender Angaben zu den Prävalenzen ist davon auszugehen, dass sich bei 35–45 % der Flüchtlinge eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), bei ca. 30 % depressive Störungen, bei 25–30 % Angststörungen und bei weiteren 30 % somatoforme Störungen mit jeweils erheblichen Komorbiditätsraten finden [6, 10]. Die PTBS stellt eine Besonderheit der psychiatrischen Nomenklatur dar. Die modernen Klassifikationskriterien nach ICD-10 [9] und DSM [1] gehen syndromal und nicht – im Gegensatz z.B. zur ICD-9 – ätiologisch vor. Diagnosen werden prinzipiell unabhängig von ihrer Ursache gestellt. Im Gegensatz dazu setzt die Diagnose einer PTBS ein Trauma als objektive und spezifische Ursache voraus. Dieser ursächliche Traumabegriff war immer wieder und ist mit Einführung des DSM-5 erneut Gegenstand der klinischen und wissenschaftlichen Diskussion. Im ICD-10 wird das geforderte Trauma als Erleben, Zeugenschaft oder Kenntniserlangung (bei betroffenen Personen mit emotionaler Sonderbeziehung) eines kurz- oder langandauernden Ereignisses außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes beschrieben, das bei fast jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen würde. Das DSM-IV fügte diesem objektiven „A1“-Traumakriterium noch ein subjektives („A2“-) Kriterium hinzu: Ein traumatisches Ereignis führt hier nur dann zu einem psychischen Trauma, wenn es zu einer entsprechenden psychischen Erstreaktion kommt, und zwar in Form intensiver Furcht, Hilflosigkeit und Entsetzen. Die Berücksichtigung eines subjektiven Traumakriteriums hatte zur Folge, dass bei Vorgehen nach ICD-10 häufiger eine PTBS diagnostiziert wurde als bei Rückgriff auf die DSM-IV-Kriterien. Gerade in gutachterlichen Fragen, nicht zuletzt im Rahmen der Unfallversicherung, hatte sich die explizite Berücksichtigung des „A2“-Kriteriums bewährt. Mit Einführung des DSM-5 im Jahr 2013 [1] wurden einige wesentliche Veränderungen vorgenommen. Traumafolgestörungen werden nicht mehr im Kapitel der Angststörungen subsumiert, sondern in einem eigenen Kapitel der „Trauma- und stressbedingten Störungen“ zusammengefasst. Von besonderer gutachterlicher Relevanz ist der Wegfall des im DSM-IV herausragenden subjektiven „A2“-Traumakriteriums. Dies erfolgte in Berücksichtigung der aktuellen Studienlage, gemäß derer sich das Vorliegen von intensiver Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen nicht als abgrenzbarer Prädiktor für das spätere Auftreten einer PTBS erwiesen hat. Als unmittelbare emotionale Reaktion können diverse Symptome auftreten, von denen manche gar nicht sichtbar oder auch nicht erinnerbar sind, wie z.B. emotionale Taubheit („numbness“) oder dissoziatives Erleben. Ein spezifisches, abgrenzbares „A2“-Kriterium konnte somit für die Diagnose einer PTBS nicht mehr gefordert werden. Hinsichtlich der klinischen Symptomatik fügt das DSM-5 der „klassischen“ Symptomtrias von Wiedererleben, Vermeidung und Hyperreagibilität ein weiteres („D“-) Kriterium hinzu, in dem emotionale und kognitive Veränderungen berücksichtigt werden. Darunter fällt z.B. die Unfähigkeit, sich an wichtige Aspekte des traumatischen Ereignisses zu erinnern bis hin zur Amnesie, die anhaltende Unfähigkeit, positive Gefühle zu empfinden und Gefühle der Abgetrenntheit oder Entfremdung von anderen. Aus klinischer Sicht handelt es sich hier um häufige und diagnostisch außerordentlich relevante Symptome. Zudem unterscheidet das DSM-5 zwei Subklassen: Abgegrenzt wird zum einen die PTBS bei Kindern unter sechs Jahren, bei denen die Symptomatik mit häufigen Auftreten von Dissoziationen und/oder einer Reinszenierung im Spiel einhergeht. Zum andern wird eine PTBS mit dissoziativen Symptomen unterschieden, bei der zusätzlich zu den oben genannten Symptomen Depersonalisations- und Derealisationssymptome zu beobachten sind. Schwere, insbesondere Typ-II-Traumata können schließlich zu chronifizierten Störungsbildern führen, die mit einer Veränderung der grundlegenden Wesenszüge des Betroffenen und schweren Beeinträchtigungen von Lebensqualität und sozialen Kompetenzen einher- A Traumatisches Erlebnis ( Tod, Todesdrohung und -androhung, schwerwiegende ­Verletzungen, sexuelle Gewalt): Erleben, Zeugenschaft oder Kenntniserlangung im Fall nahestehender ­Angehöriger BWiedererleben des traumatischen Ereignisses: Intrusionen: – wiederholte, sich aufdrängende Erinnerungen – wiederkehrende belastende Träume – plötzliche, lebhafte Flashbacks Canhaltende Vermeidung von mit dem traumatischen Erlebnis verbundenen Reizen DNegative Veränderung von Affekten und Kognitionen E Anhaltende Symptome erhöhter Erregung F Dauer > 1 Monat GStörungsbild verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder ­Beeinträchtigung Tab. 2: PTBS-Kriterien nach DSM-5 110 MED SACH 113 3/2017 ORIGINALBEITRÄGE gehen. Im ICD-10 findet sich hierfür der Begriff der andauernden Persönlichkeitsstörung nach Extrembelastung (ICD-10 F 62.0), die durch sozialen Rückzug und eine generell feindliche, misstrauische Grundhaltung gekennzeichnet ist sowie durch Gefühle der Leere, Hoffnungsund Sinnlosigkeit. Die Störung ist chronisch und – im Unterschied zur „einfachen“ PTBS – therapeutisch schwer zu beeinflussen. Eine klassische PTBS kann, muss aber nicht der andauernden Persönlichkeitsänderung vorangehen. Konzeptuell verwandt ist der Begriff der „komplexen posttraumatischen Belastungsstörung“ [8]. Obgleich dieser bis heute keinen Eingang in die internationalen Diagnosemanuale fand, wird er in klinischem wie gutachterlichem Zusammenhang durchaus verwendet. Im DSM-IV entsprachen die sog. DESNOS-Kriterien („Disorder of Extreme Stress Not Otherwise Specified“) am ehesten der Symptomvielfalt chronifizierter Belastungsstörungen im Sinn andauernder Persönlichkeitsveränderungen. Im DSM-5 können solche komplexen, chronischen Symptomcluster dem dissoziativen Subtyp der PTSD oder ggf. einer Sonderform der Anpassungsstörung zugeordnet werden. Die Erfahrung zeigt, dass bei den meisten Betroffenen selten nur eine abgrenzbare Störung vorliegt. In den meisten Fällen finden sich komplexe Störungsbilder mit komorbid auftretenden Anpassungsstörungen, Depressionen, Angsterkrankungen und Somatisierungsstörungen [12]. Häufig finden sich zudem anhaltende somatoforme Schmerzstörungen als Traumafolge sowie Suchterkrankungen. Begutachtung traumatisierter Asylsuchender Im gutachterlichen Kontext werden traumatisierte Menschen im Rahmen des Asylverfahrens gesehen, wenn es um Leistungen nach dem Asylbewerber­ leistungsgesetz geht, so z.B. bei der Frage nach Notwendigkeit einer spezifischen Therapiemaßnahme oder einer Unterbringung in einem Einzelzimmer. Zudem ist im Rahmen der sogenannten „Reisefähigkeits-Begutachtung“ das Vorliegen einer posttraumatischen Be- lastungsstörung oder anderer Trauma­ folgestörungen zu prüfen, wenn ein abgelehnter Asylbewerber aufgrund einer entsprechenden Erkrankung ein inlandsbezogenes Abschiebehindernis geltend macht. Ablauf und Aufbau der Untersuchung folgen den „Allgemeinen Standards der Gutachtenerstellung“ gemäß der AWMF-Leitlinien [3]. Bei der Begutachtung traumatisierter Flüchtlinge sind darüber hinaus störungs- und kulturspezifische Besonderheiten zu beachten. Hierfür hat sich die Kenntnis der „Standards der Begutachtung psychotraumatisierter Menschen“ (SPBM) [7] bewährt, wie sie die Landesärztekammern in entsprechenden Seminaren anbieten. In der Regel erfordert die psychiatrische Begutachtung der Asylsuchenden die Hinzuziehung eines Dolmetschers. Dieser dient nicht nur als Sprach-, sondern auch als Kulturmittler. Er sollte in der Begutachtung traumatisierter Menschen erfahren und mit seiner spezifischen Rolle vertraut sein. Auch der Gutachter selbst sollte Vorstellungen von der kulturspezifischen, häufig bild- und symbolhaften Ausdrucksweise traumatisierter Ausländer haben. Traumatisierte Menschen sind ängstlich, nervös und misstrauisch. Sie reagieren empfindlich auf Störungen von außen. Erfahrungsbedingte Vorbehalte gegenüber hiesigen Behörden führen u.U. zu weiteren Verunsicherungen. Der Gutachter wird dem Untersuchten die gebotene ärztliche Empathie entgegenbringen, einen sicheren Rahmen in­stallieren und eine möglichst angstfreie Atmosphäre schaffen, um ein konstruktives Arbeitsbündnis zu ermöglichen. Die ausführliche Anamnese schließt die Traumaanamnese ein. Hier sind gutachterliche Erfahrung und Feingefühl notwendig, um Reinszenierungen von früher erlebten traumatischen Situationen zu vermeiden. Der zu Untersuchende ist selbstredend nicht zu einem bestimmten geltend gemachten Trauma zu „verhören“. Ebenso wenig ist die Glaubhaftigkeit seiner Aussage zu ­prüfen. Glaubhaftigkeitsuntersuchungen erfolgen nach definierten aussagepsychologischen Kriterien, den sogenannten Realkennzeichen [16], und sind für das deutsche Strafverfahren entwickelt wor- den. Sie sind gänzlich ungeeignet für die Anwendung bei traumatisierten Ausländern. Die Exploration dient neben der Erfassung der Vorgeschichte auch der Beurteilung, welche objektiven Symptome aktuell zu beobachten sind und welche Auswirkungen das Erlebte auf den Gesundheitszustand hat. Von Bedeutung hierfür sind auch Informationen über Ressourcen des Betroffenen und protektive Faktoren. Erkenntnisreich kann die Schilderung der aktuellen Alltagsgestaltung sein, was einen Einblick in verlorengegangene oder noch vorhandene alltagsrelevante Fähigkeiten erlaubt. Neben der Anamnese ist die Erhebung des psychischen Befundes gemäß des AMDP-Systems [4] Kern der psychiatrischen Diagnostik. In die Beurteilung fließt auch eine Persönlichkeits- und ­ Verhaltensbeobachtung ein, die Aufschluss über die nonverbale und unbewusste Kommunikation des Gegenübers und seine Beziehungsgestaltung gibt. Hierbei finden psychotherapeutische Methoden Anwendung, die im gutachterlichen Kontext nicht zu therapeutischen Zwecken, sondern als diagnostische Mittel eingesetzt werden: Dazu gehören unter anderem die Identifizierung der vorherrschenden bewussten Copingstrategien und unbewusster Abwehrmechanismen sowie die Analyse von Übertragungs- und Gegenübertragungs-Phänomenen. Diese Beobachtungen sind für die Diagnostik neurotischer Entwicklungen oder auch Persönlichkeitsstörungen von zentraler Bedeutung, aber auch zur Beurteilung von Simulations- oder Bagatellisierungstendenzen bzw. Dissimulation. Die Gesamtwürdigung von Vorbefunden, fremd- und eigenanamnestischen Angaben sowie der Untersuchungsbefunde führt schließlich zur Diagnose. Neben der klassifikatorischen diagnostischen Zuordnung gemäß der internationalen Diagnosekriterien ICD-10 bzw. DSM-5 sind die resultierenden Funktionseinschränkungen zu benennen. Im psychiatrischen Bereich hat sich hierfür das „MINI-ICF-Rating“ von Linden bewährt [11], das mögliche Fähigkeitsstörungen als Folge einer psychopathologischen Symptomatik anschaulich zusammenfasst. MED SACH 113 3/2017 111 ORIGINALBEITRÄGE Besonderheiten der Begutachtung von Betroffenen mit posttrauma­ tischer Belastungsstörung Posttraumatische Störungen weisen krankheitsimmanente Besonderheiten auf, die einen spezifischen Einfluss auf die Untersuchungssituation allgemein und die Befunderhebung im Besonderen haben. Unsere anamnestischen Erkenntnisse basieren auf den von dem Patienten wiedergegebenen Erinnerungen an das Erlebte. Es handelt sich um Inhalte des expliziten Gedächtnisses, das episodisch-biographische Erlebnisse speichert. Diese bewussten Erinnerungen sind symbolisierbar und können sprachlich wiedergegeben werden. Demgegenüber beinhaltet das implizite Gedächtnis prozedural Erlerntes wie automatisierte Bewegungsabläufe sowie Emotionen. Diese Inhalte werden ohne bewusste Reflexion, sondern spontan auf spezifische emotionale, mitunter sensorische Reize wie Brandgeruch erinnert. Traumatische Erinnerungen sind zunächst Teil des impliziten Gedächtnisses. Sie sind emotional, verhaltensbezogen und sensorisch gespeichert. Sie bestehen losgelöst von Zeit und Raum, sie sind nonverbal und nicht symbolisierbar. Sie können daher zunächst häufig nicht in Worte gefasst werden. Ein gezieltes Abfragen solcher Erinnerungsinhalte wird kaum erkenntnisreich sein, so lange diese Erinnerungen (z.B. im Rahmen einer Traumatherapie) nicht weiter verarbeitet worden sind. Schwerste Traumen sind oft nicht kommunikationsfähig, bei manchen Patienten liegt eine Amnesie vor. Zudem leiden Menschen mit Traumafolgestörungen häufig an Schuld- und Schamgefühlen, weswegen viele zur Bagatellisierung neigen. Ängste vor unerträglichen und unkontrollierbaren Affekten können die Betroffenen davon abhalten, über das Erlebte zu sprechen. Bei Thematisierung traumatisierender Erlebnisse kann es zu Zeichen der vegetativen Erregung kommen in Ver­ bindung mit Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Es können Intrusionen auftreten mit „Flashbacks“, d.h. dem szenischen Wiedererleben des traumatischen Ereignisses. Diese sind zu unterscheiden von wiedergegebenen Erinnerungsinhalten als explizite Gedächtnisinhalte, die einem Betroffenen einfallen, wenn er mit traumatischen Themen konfrontiert wird. Traumatisierende Situationen können auch durch unbewusste Reinszenierungen zum Ausdruck kommen. Bei Thematisierung schwerer Traumata werden bisweilen Dissoziationen ausgelöst. Ist der psychisch traumatisierte Patient nicht in der Lage, über seine Erfahrungen zu sprechen oder zeitliche Abläufe logisch wiederzugeben, kann der Untersucher wesentliche Informationen durch Einschätzung des Verhaltens, der Stimmung und durch Beobachten bestimmter Abwehrmechanismen des Gegenübers gewinnen. Klassische psychotherapeutische Mittel dienen dabei dem Verständnis unbewusster Kommunikation mit dem Ziel, nicht-sprachliche Inszenierungen aufzunehmen, sie gegebenenfalls auf die Symbolebene zu heben und zu versprachlichen. Im eigentlichen Sinn therapeutisch muss der Gutachter arbeiten, wenn es im Laufe der Untersuchung zu Ausnahmezuständen wie Dissoziationen kommt. Er sollte dann in der Lage sein, den Untersuchten wieder zu stabilisieren und ihn guten Gewissens nach der Untersuchung wieder entlassen zu können. Schließlich entsteht nicht nur im therapeutischen Setting, sondern auch zwischen Gutachter und Untersuchtem eine Beziehung mit Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomenen. Das Vorliegen schwerer Traumatisierungen führt unter Umständen zu heftigen und oft gegensätzlichen Übertragungsphänomenen. So kann es auf Seiten des Gutachters zur Abwehr mit übermäßiger Distanz und Bagatellisierungsneigung kommen, oder es gelingt ihm aufgrund projektiver Identifikation mit dem Untersuchten kaum, sich vom Geschehen zu distanzieren. Heftige Gegenübertragungsreaktionen mit Gefühlen von Überforderung, Abneigung und Erschöpfung können auftreten. Derlei Übertragungsphänomene sind zu reflektieren und zu verstehen, um sich nicht von ihnen gefangen nehmen zu lassen. 112 Dem Gutachter obliegt hierbei die genuin psychotherapeutische Aufgabe, im Sinne des „containments“ [5] das kaum Erträgliche auszuhalten und sich selbst als nicht zerstörbares Gegenüber zu Verfügung zu stellen. Fazit Eine Begutachtung erfordert eine psychotherapeutische Grundhaltung und entsprechende Erfahrungen. Dies schließt die Einsicht in die eigene emotionale Belastung selbst ein. Nicht selten bleibt der Gutachter nach der Untersuchung tatsächlich wie ein „Container“ zurück, angefüllt mit destruktiven Bildern und schwer erträglichen Emotionen, zu denen sich eigene Phantasien, Erinnerungen oder Vorstellungen über Erlebnisse der hiesigen Kriegsgeneration hinzugesellen. Auch der erfahrene Gutachter benötigt immer wieder einen Raum, beispielsweise in Form von Inter- oder Supervision, wo er selbst Entlastung erfahren kann. Literatur 1 American Psychiatric Association APA: ­Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM-V, 5th Edition. American Psychiatric Association, ­Washington DC, 2013 2 Antonovsky A: Salutogenese. Zur ­Entmystifizierung der Gesundheit. ­Tübingen: dgvt-Verlag, 1997 3 Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaft­ lichen Medizinischen Fachgesellschaften: Leitlinien zur Begutachtung psychischer und psychosomatischer Störungen, Stand: 31.03.2012 http://www.awmf. org/leitlinien/detail/11/051-029 4 Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie: Das AMDP-System. Manual zur Dokumentation psychiatrischer Befunde. Göttingen: Hogrefe. 8. Auflage, 2006 5 Bion WR: Learning from Experience, ­London: W. Heinemann, 1962 6 Gäbel U et al: Prävalenz der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) und Möglichkeiten der Ermittlung in der Asylverfahrenspraxis. Z Klin Psychol ­Psychother (2006), 35: 12–20 MED SACH 113 3/2017 7 Gierlichs HW et al: Standards zur Be­ gutachtung psychisch traumatisierter Menschen (SBPM). In: Haenel F, WenkAnsohn M (Hrsg.): Begutachtung psychisch reaktiver Traumafolgen in aufenthaltsrechtlichen Verfahren. Weinheim: Beltz, 2004 8 Herman J: Complex PTSD: A syndrome in survivors of prolonged and repeated trauma. J Trauma Stress (1992), 5: 377–391 9 ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Health Related Problems, Tenth Revision (ICD-10), ­Volume III Alphabetical Index. World Health Organisation, 1994 10 Jakobsen M et al: The Validity of Screening for Posttraumatic Stress Disorder and Other Mental Health Problems among Asylum Seekers from Different Countries. J Refug Stud (2001), 24: 171–186 11 Linden M, Baron S: Das Mini-ICF-Rating für psychische Störungen (Mini-ICF-P). Ein Kurzinstrument zur Beurteilung von Fähigkeitsstörungen bei psychischen Erkrankungen. Rehabilitation (2005), 44: 144–151 12 Leonhardt M: Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren. In: Venzlaff U, Foerster K: Psychiatrische Begutachtung. 4. Auflage. München: Urban und Fischer, 2004: 748–756 13 Lorenz R: Salutogenese – Grundwissen für Psychologen, Mediziner, Gesundheits- und Pflegewissenschaftler. ­München: Reinhardt, 2004 14 Maercker A (Hrsg.): Posttraumatische Belastungsstörungen. 3. Auflage, Berlin: Springer, 2009 15 Pfeiffer S: Traumaverarbeitung und ­Spiritualität. In: Utsch M, Bonelli RM, Pfeiffer S: Psychotherapie und Spiri­ tualität. Heidelberg: Springer, 2014: 165–172 16 Steller M, Köhnken G : Criteria-based statement analysis. In: Raskin DC (Ed.): Psychological methods for investigation and evidence. New York: Springer, 1989: 217–245 Interessenkonflikt: Kein Interessenkonflikt angegeben. MED SACH 113 3/2017 113