Der psychisch traumatisierte Patient in der ärztlichen Praxis

Werbung

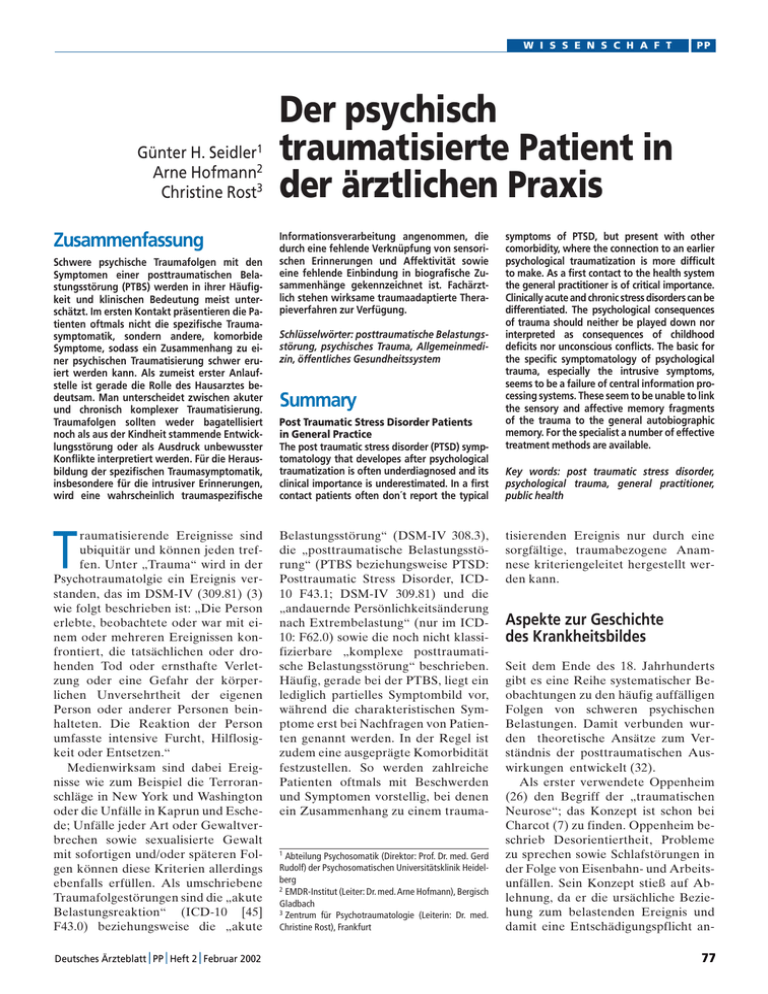

W I S S E N S C H A F T Günter H. Seidler1 Arne Hofmann2 Christine Rost3 Zusammenfassung Schwere psychische Traumafolgen mit den Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) werden in ihrer Häufigkeit und klinischen Bedeutung meist unterschätzt. Im ersten Kontakt präsentieren die Patienten oftmals nicht die spezifische Traumasymptomatik, sondern andere, komorbide Symptome, sodass ein Zusammenhang zu einer psychischen Traumatisierung schwer eruiert werden kann. Als zumeist erster Anlaufstelle ist gerade die Rolle des Hausarztes bedeutsam. Man unterscheidet zwischen akuter und chronisch komplexer Traumatisierung. Traumafolgen sollten weder bagatellisiert noch als aus der Kindheit stammende Entwicklungsstörung oder als Ausdruck unbewusster Konflikte interpretiert werden. Für die Herausbildung der spezifischen Traumasymptomatik, insbesondere für die intrusiver Erinnerungen, wird eine wahrscheinlich traumaspezifische T raumatisierende Ereignisse sind ubiquitär und können jeden treffen. Unter „Trauma“ wird in der Psychotraumatolgie ein Ereignis verstanden, das im DSM-IV (309.81) (3) wie folgt beschrieben ist: „Die Person erlebte, beobachtete oder war mit einem oder mehreren Ereignissen konfrontiert, die tatsächlichen oder drohenden Tod oder ernsthafte Verletzung oder eine Gefahr der körperlichen Unversehrtheit der eigenen Person oder anderer Personen beinhalteten. Die Reaktion der Person umfasste intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen.“ Medienwirksam sind dabei Ereignisse wie zum Beispiel die Terroranschläge in New York und Washington oder die Unfälle in Kaprun und Eschede; Unfälle jeder Art oder Gewaltverbrechen sowie sexualisierte Gewalt mit sofortigen und/oder späteren Folgen können diese Kriterien allerdings ebenfalls erfüllen. Als umschriebene Traumafolgestörungen sind die „akute Belastungsreaktion“ (ICD-10 [45] F43.0) beziehungsweise die „akute PP Heft 2 Februar 2002 Deutsches Ärzteblatt PP Der psychisch traumatisierte Patient in der ärztlichen Praxis Informationsverarbeitung angenommen, die durch eine fehlende Verknüpfung von sensorischen Erinnerungen und Affektivität sowie eine fehlende Einbindung in biografische Zusammenhänge gekennzeichnet ist. Fachärztlich stehen wirksame traumaadaptierte Therapieverfahren zur Verfügung. Schlüsselwörter: posttraumatische Belastungsstörung, psychisches Trauma, Allgemeinmedizin, öffentliches Gesundheitssystem Summary Post Traumatic Stress Disorder Patients in General Practice The post traumatic stress disorder (PTSD) symptomatology that developes after psychological traumatization is often underdiagnosed and its clinical importance is underestimated. In a first contact patients often don´t report the typical Belastungsstörung“ (DSM-IV 308.3), die „posttraumatische Belastungsstörung“ (PTBS beziehungsweise PTSD: Posttraumatic Stress Disorder, ICD10 F43.1; DSM-IV 309.81) und die „andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung“ (nur im ICD10: F62.0) sowie die noch nicht klassifizierbare „komplexe posttraumatische Belastungsstörung“ beschrieben. Häufig, gerade bei der PTBS, liegt ein lediglich partielles Symptombild vor, während die charakteristischen Symptome erst bei Nachfragen von Patienten genannt werden. In der Regel ist zudem eine ausgeprägte Komorbidität festzustellen. So werden zahlreiche Patienten oftmals mit Beschwerden und Symptomen vorstellig, bei denen ein Zusammenhang zu einem trauma- 1 Abteilung Psychosomatik (Direktor: Prof. Dr. med. Gerd Rudolf) der Psychosomatischen Universitätsklinik Heidelberg 2 EMDR-Institut (Leiter: Dr. med.Arne Hofmann), Bergisch Gladbach 3 Zentrum für Psychotraumatologie (Leiterin: Dr. med. Christine Rost), Frankfurt symptoms of PTSD, but present with other comorbidity, where the connection to an earlier psychological traumatization is more difficult to make. As a first contact to the health system the general practitioner is of critical importance. Clinically acute and chronic stress disorders can be differentiated. The psychological consequences of trauma should neither be played down nor interpreted as consequences of childhood deficits nor unconscious conflicts. The basic for the specific symptomatology of psychological trauma, especially the intrusive symptoms, seems to be a failure of central information processing systems. These seem to be unable to link the sensory and affective memory fragments of the trauma to the general autobiographic memory. For the specialist a number of effective treatment methods are available. Key words: post traumatic stress disorder, psychological trauma, general practitioner, public health tisierenden Ereignis nur durch eine sorgfältige, traumabezogene Anamnese kriteriengeleitet hergestellt werden kann. Aspekte zur Geschichte des Krankheitsbildes Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts gibt es eine Reihe systematischer Beobachtungen zu den häufig auffälligen Folgen von schweren psychischen Belastungen. Damit verbunden wurden theoretische Ansätze zum Verständnis der posttraumatischen Auswirkungen entwickelt (32). Als erster verwendete Oppenheim (26) den Begriff der „traumatischen Neurose“; das Konzept ist schon bei Charcot (7) zu finden. Oppenheim beschrieb Desorientiertheit, Probleme zu sprechen sowie Schlafstörungen in der Folge von Eisenbahn- und Arbeitsunfällen. Sein Konzept stieß auf Ablehnung, da er die ursächliche Beziehung zum belastenden Ereignis und damit eine Entschädigungspflicht an- 77 PP W I S S E N S C H A F T erkannte. In Frankreich wies vor allem Janet (21) auf die Bedeutung realer psychischer Traumata für Erinnerungsstörungen und andere mentale Symptome hin. Auf Belastungen durch Kampfhandlungen in den Weltkriegen reagierten Soldaten mit vielfältigen Symptomen. Am bekanntesten wurden hier die als „Kriegszitterer“ auffälligen Soldaten des Ersten Weltkrieges. Während Freud (14) die Situation im Verlauf einer Traumatisierung als Überflutung des psychischen „Reizschutzes“ verstand, entwickelte Kardiner (22) die These, dass es sich bei der traumatischen Neurose im Wesentlichen um eine „Physio-Neurose“ handele. Auf der Grundlage von Beobachtungen an ehemaligen Soldaten beschrieb er Amnesien für das traumatische Ereignis, aber auch dessen ständige erlebnismäßige Präsenz. Zur aktuellen Konzeptualisierung der PTBS Zu einer intensiven Zunahme der Forschung im Bereich psychischer Traumatisierungen kam es jedoch erst, nachdem aus dem Krieg in Vietnam eine zunehmende Zahl junger wehrpflichtiger Männer zurückkam, die vorher psychisch unauffällig gewesen waren und nun schwere psychische Veränderungen zeigten (11, 25). In der Folge wurde 1980 die Diagnose der „posttraumatischen Belastungsstörung“ in das DSM-III (2) aufgenommen. Bedeutsam war dabei die Beobachtung, dass traumatisierende Gewalteinwirkungen relativ gleichförmige Spuren in der Physiologie der jeweiligen Individuen hinterlassen, unabhängig von der Art des auslösenden Ereignisses (Unfall, Kriegsereignisse, Vergewaltigung, Folter et cetera). So weisen alle Opfer psychischer Traumata Erinnerungsveränderungen (Hypermnesien und Amnesien), Vermeidungsverhalten sowie die erst später dem Syndrom der PTBS zugeordneten Symptome von Übererregung auf (20, 43). Ein psychisches Trauma zeigt sich so nach aktueller Auffassung als eine physiologisch verankerte, psychische 78 Verletzung, die durch ein schwer belastendes Ereignis ausgelöst wird. Dabei wird eine wahrscheinlich traumaspezifische Informationsverarbeitung für „the very core of the pathology of PTSD“ gehalten (42, S. 523); eine Einwirkung auf diese Vorgänge steht im Zentrum aktuell relevanter Traumatherapieverfahren. Bemerkenswert ist, dass Untersuchungen mithilfe bildgebender Verfahren bei diesen Patienten Veränderungen in den Bereichen des Gehirns zeigen, die auch klinisch funktionell auffällig sind. So beschrieben Rauch und Mitarbeiter (28) eine Unterdrückung des Broca-Areals, wenn traumatische Erinnerungen erlebt werden – Kliniker wissen von der „Sprachlosigkeit“ Traumatisierter. Gleichzeitig scheinen Bereiche im limbischen System, überwiegend der rechten Hemisphäre, die für die Verarbeitung von Wahrnehmungen, Erinnerungen und Emotionen relevant sind, überaktiv zu sein (28, 29). Von diesem Teil der rechten Hemisphäre ist bekannt, dass er besonders dicht mit den die Erregung steuernden Zentren des Hirnstammes verbunden ist (35). Weitere Untersuchungen zeigen, dass zusätzlich andere, vor allem frontale Hirnareale, bei traumatischer Erinnerung ebenfalls in ihrer Funktion eingeschränkt zu sein scheinen (37, 38). Diese Befunde werden als Ausdruck einer nicht kontextualisierten, nicht in die Biographie des Betroffenen eingebundenen, wahrscheinlich traumaspezifischen Erinnerungsbildung verstanden. Diese ist durch eine fehlende Verknüpfung von Bild, sensorischer Erinnerung und Affektivität gekennzeichnet, mit der Konsequenz für die Therapie, dass derartige Erinnerungsbruchstücke mit ausschließlich sprachlichen Mitteln, ohne eine zeitgleiche Aktualisierung der verschiedenen „Bruchstücke“, kaum zu erreichen und zu integrieren sind. Diesen Symptomen kommt auch keine „unbewusste“ Bedeutung im Sinne der Krankheitslehre etwa der Psychoanalyse zu (22). Ebenfalls werden deutliche Veränderungen des Erregungsniveaus und der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse beschrieben (40, 41, 46). Klinisches Erscheinungsbild von Traumafolgekrankheiten Die Symptome der PTBS lassen sich drei Gruppen zuordnen: > intrusiven, nicht intendierten, belastenden Erinnerungen an das Trauma, häufig in Form von Bildern, aber auch in Wahrnehmungen anderer Sinneskanäle; > Vermeidungsverhalten; > einer Gruppe von Symptomen als Ausdruck eines anhaltenden physiologischen Hyperarousals (Übererregung). Insgesamt können so neben anderen folgende Symptome zu finden sein: Alpträume, Flashbacks (jemand erlebt die traumatische Situation innerlich wie in einem Film), physiologische Reaktionen, Amnesien, Entfremdungsgefühle, Ein- und Durchschlafstörungen, erhöhte Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, Hypervigilanz und erhöhte Schreckhaftigkeit. Aktuell findet der schon lange bekannte Zusammenhang von Trauma und dissoziativen Symptomen große Beachtung (10, 15, 16, 17, 34). Komorbiditäten Die Mehrzahl vor allem chronisch psychisch Traumatisierter wird nicht zuerst durch ihre posttraumatische Symptomatik klinisch auffällig. Störungen der Affektivität (Depression) und der Affektregulation sind eine sehr häufige Komorbidität. Dysphorie und Freudlosigkeit gehört zu den vielfach gesicherten Befunden sowohl bei KZÜberlebenden (8, 24) als auch bei Opfern von sexualisierter Gewalt in der Kindheit (5). Häufig sind komorbide Angststörungen (4), Somatisierungsstörungen, insbesondere die somatoforme Schmerzstörung (9) sowie Diagnosen aus der Gruppe der Persönlichkeitsstörungen, vor allem die der Borderline-Persönlichkeitsstörung (15). Insbesondere Kinder weisen eine höhere Empfindlichkeit für psychische Traumatisierungen auf (1); bei wiederholten schweren Traumatisierungen in der frühen Kindheit können schwere dissoziative Störungsbilder entstehen (16, 17, 23). PP Heft 2 Februar 2002 Deutsches Ärzteblatt W I S S E N S C H A F T Symptompräsentationen in der ärztlichen Praxis Wichtig ist die Unterscheidung zwischen akuter Traumatisierung und länger zurückliegender. Akut Traumatisierte suchen häufig zuerst den Hausarzt auf. Sie stellen meist selbst den Zusammenhang her zwischen ihren Beschwerden und dem auslösenden Ereignis (Überfälle, Unfälle und Ähnliches). Bei dem Bericht über das traumatische Ereignis wirken sie meist emotional deutlich belastet. Sie berichten spontan über allgemeine psychische und körperliche Beschwerden wie Nervosität, erhöhte Schreckhaftigkeit, gedrückte Stimmung, Neigung zum Weinen, Schlafstörungen sowie Magen- und Darmprobleme, Kopf- und Kreuzschmerzen, mangelndes Interesse an sozialen Aktivitäten und Konzentrationsstörungen. Aus Angst, für „verrückt“ gehalten zu werden, werden Flashbacks kaum spon- tan geäußert. Eher schon wird von auftretenden Bildern direkt vor dem Einschlafen berichtet, die zu Angst vor dem Einschlafen führen können. Da die spezifischen Symptome der PTBS fast nie spontan geäußert werden, sollte nach dem spontanen Bericht noch einmal explizit nach ihnen gefragt werden. Liegt das Trauma schon lange, oft mehrere Jahre, zurück, stehen eher depressive oder Angstsymptome, körperliche Beschwerden oder Suchtprobleme im Vordergrund, wegen derer vorwiegend fachärztliche Hilfe gesucht wird. Deren Zusammenhang zu einem Traumaereignis ist oft Jahre danach weder für die Betroffenen noch die behandelnden Ärzte auf Anhieb erkennbar. Deshalb ist es wichtig, die Lebensumstände vor dem Auftreten der Symptomatik genau zu erfragen. Trotzdem kann es sein, dass traumatische Hintergründe erst im Verlauf einer Psychotherapie deutlich werden. Grafik Übersicht über therapeutische Strategien bei posttraumatischer Belastungsstörung. PTSD, Posttraumatic Stress Disorder, EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. (Aus: Flatten G, Hofmann A, Liebermann P, Wöller W, Siol T und Petzold E: Posttraumatische Belastungsstörung – Leitlinie und Quellentext. Stuttgart: Schattauer Verlag 2001; 8; mit freundlicher Genehmigung des Schattauer Verlags, Stuttgart) PP Heft 2 Februar 2002 Deutsches Ärzteblatt PP Ist es bei einer traumatischen Situation zu einer körperlichen Verletzung gekommen, wenden die Betroffenen sich zuerst an einen entsprechenden Facharzt (Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie und andere). Hier ist wichtig zu wissen, dass die psychischen Symptome sich manchmal eher noch verstärken oder sogar erst auftreten können, wenn die körperlichen Verletzungen nicht mehr im Vordergrund stehen. Die Betroffenen sollten hierüber informiert werden, und es sollte ihnen Mut gemacht werden, sich spezifische Hilfe für eine Unterstützung der Verarbeitung zu holen. Das gilt nicht nur für die, die umgangssprachlich als „hysterisch“ bezeichnet werden, sondern gerade auch für solche, die emotional völlig unbeteiligt wirken. Diese scheinen auch ein höheres Risiko zu haben, an einer PTBS zu erkranken. Epidemiologie der PTBS Etwa drei Viertel der Allgemeinbevölkerung in den USA hat ein Ereignis erlebt, das dem Stressorkriterium des DSM entspricht (18). Nicht alle entwickeln aber eine posttraumatische Belastungsstörung. Lediglich ein Viertel der Betroffenen scheint das Störungsbild einer PTBS zu entwickeln, wobei die größte Häufigkeit für Vergewaltigungen angegeben wird. Bei etwa einem Drittel dieser betroffenen Personen mit PTBS-Symptomen kommt es zu einer langjährigen chronifizierten Störung. Wichtig ist, außer den Vollbildern auch die partielle PTBS zu berücksichtigen: In einer Stichprobe aus der amerikanischen Allgemeinbevölkerung fand sich eine PTBS bei 1,2 Prozent der Männer und 2,7 Prozent der Frauen, partielle Störungsbilder waren bei 3,4 Prozent der Frauen und 0,3 Prozent der Männer zu diagnostizieren (39). In einer Untersuchung bei 14- bis 24jährigen Deutschen zeigte sich eine etwas niedrigere Lebenszeitprävalenz mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (beziehungsweise eines PTBS-Teilsyndroms) bei Männern von 0,4 Prozent (0,7 Prozent) und bei Frauen von 2,2 Prozent (3,5 Prozent) 79 PP W I S S E N S C H A F T (27). Auch wenn ausführlichere Studien bei der erwachsenen Allgemeinbevölkerung in Deutschland fehlen, kann die Prävalenz schwerer psychischer Traumafolgen mit PTBS-Symptomatik auf etwa ein Prozent geschätzt werden. Deutlich mehr Frauen als Männer sind von dem Störungsbild betroffen. Hilfreiche und hindernde Intervention im Erstgespräch Gerade der erste Kontakt entscheidet oft, ob ein gutes Arbeitsbündnis zwischen den Betroffenen und dem Arzt oder der Ärztin entsteht. Scham, der Anspruch, mit den Folgen alleine fertig werden können, und die Befürchtung, wegen der Flashbacks für verrückt gehalten zu werden, können die Annahme von Hilfe erschweren. Das gilt besonders für Männer aus Berufsgruppen wie beispielsweise Polizei und Feuerwehr, die im beruflichen Kontext nicht selten mit traumatischen Situationen in Berührung kommen. Die Information, dass die Symptomatik eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis sei, ist oft hilfreich. Als negativ haben sich sowohl eine negierende Haltung den psychischen Problemen („So schlimm war es doch gar nicht!“; „Es ist doch nichts passiert!“) als auch verstärkende Äußerungen erwiesen („Da werden Sie lange nicht drüber hinweg kommen!“; „Das werden Sie nie verkraften!“). Ebenfalls schädlich sind Äußerungen, die andeuten, dass die psychischen Beschwerden auf ungelöste kindliche Konflikte zurückzuführen seien. Auch sollten Interventionen auf implizite oder explizite Schuldzuweisungen geprüft werden, gerade bei sexuell Traumatisierten („Sie haben es ihm aber auch leicht gemacht!“; „Was ist denn Ihr Anteil an dem Geschehen?“). Im Unterschied zur Behandlung von neurotischen Störungen geht es bei der Behandlung von Traumafolgestörungen nicht um ein Verständnis unbewusster Wünsche, sondern um die Etablierung von Sicherheit und Erleichterung der seelischen Verarbeitung. Dies gilt auch in der Versorgung 80 akut Traumatisierter, die direkt nach einem belastenden Ereignis vor allem Schutz vor weiterer Traumatisierung und einen Bereich brauchen, in dem (zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall oder einem Terroranschlag) relative äußere Sicherheit besteht und in dem vor allem eigene seelische Erholungsmöglichkeiten wieder greifen können. Hauptlinien einer fachärztlichen Traumatherapie Trotz weiteren Forschungsbedarfs besteht international ein deutlicher Konsens bezüglich des therapeutischen Vorgehens, der in den entsprechenden Leitlinien formuliert wurde (12, 13). Danach gliedert sich eine traumaadaptierte psychotherapeutische Behandlung meist in drei Phasen: > Stabilisierung, > Verarbeitung der traumatischen Erinnerungen, > abschließende Neuorientierungsphase. Wichtig ist bei Festlegung des Behandlungsplans die vorrangige therapeutische Berücksichtigung schwerer komorbider Störungen, etwa schwerer Depressionen und signifikanter Suchtstörungen. Traumaspezifische Stabilisierung Neben der Stabilisierung der psychosozialen Situation geht es hier vor allem um die körperliche und psychische Stabilisierung. Der traumatischen Vergangenheit soll eine sichere Gegenwart entgegenstellt werden. Hauptziel dieser Behandlungsphase ist die körperliche, soziale und psychische Stabilisierung sowie der Aufbau von äußeren und inneren Ressourcen, die Entwicklung von Affekttoleranz, insbesondere aber die Aneignung spezieller, meist psychoimaginativer Techniken, mit denen sich der Patient gegen das Eindringen intrusiver Erinnerungsfragmente schützen kann (30, 31). Eine unterstützende Pharmakotherapie ist in ihrer Effektivität vor allem bei Serotonin-Reup- take-Hemmern nachgewiesen (12). Die Stabilisierungsphase dauert unterschiedlich lange (einige Wochen bis Jahre!); darüber hinaus wird sie meist auch während der nachfolgenden Expositionsphase weitergeführt. Verarbeitung der traumatischen Erinnerungen Zentral in der Behandlung psychisch traumatisierter Patienten scheint nach allen Studien eine Wiederbegegnung mit dem Trauma und seinen fragmentarischen Erinnerungsspuren unter den geschützten Bedingungen einer psychotherapeutischen Beziehung zu sein. Empirisch sind kognitiv behaviorale, hypnotherapeutisch imaginative, modifizierte psychodynamische und die EMDR-Methode in ihrer Wirksamkeit gut belegt (12, 13, 44). EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ist dabei ein neues Behandlungsverfahren für Patienten mit Traumafolgestörungen, in dem das traumatisierende Erlebnis – über eine einfache Exposition hinaus – durch eine rhythmische bilaterale Stimulation (zum Beispiel Augenbewegungen) beschleunigt verarbeitet zu werden scheint (19, 36). Die neuartige Methode zeigte sich in 14 kontrollierten Studien bei über 200 Traumaopfern mit dem Vollbild einer PTBS (oder PTBS-Teilsyndromen) als empirisch effektiv und wurde seit 1998 von verschiedenen wissenschaftlichen Kommissionen und Leitlinienkommissionen als wirksam anerkannt (6, 12, 13, 33, 44). Ungeeignet scheinen für traumatisierte Patienten nicht traumaadaptierte Psychotherapieverfahren sowie eine alleinige Pharmakotherapie zu sein. Jede Methode setzt eine ausreichende psychische Stabilität der Betroffenen, mit den häufig auftretenden intensiven Affekten umgehen zu können, und entsprechende Erfahrungen und Fortbildung der Behandler voraus. Ziel einer derartigen Behandlung ist, die sensomotorischen Fragmente der Erinnerung zu integrieren, affektiv zu entladen und die damalige Situation in der aktuellen Gegenwart kognitiv angemessen bewerten zu können. Vor allem im stationären Bereich haben sich adjuvante Verfahren in dieser Phase be PP Heft 2 Februar 2002 Deutsches Ärzteblatt W I S S E N S C H A F T währt, zum Beispiel künstlerische oder traumaadaptierte körperorientierte Therapien. Kontrollierte Studien liegen dazu jedoch leider noch nicht vor. Integration und Neuorientierung Vor allem bei über lange Zeit misshandelten Traumaopfern, die durch Traumatisierung, Traumafolgestörungen und die oft langen Behandlungen häufig „Lebensjahre verloren“ haben, ist diese Phase nach der Traumabearbeitung speziell nötig. Viele Traumaopfer stellen fest, dass zwar nach dem Trauma „nichts mehr wie vorher“ sei, erleben jedoch in dieser Phase Erleichterung durch die unterstützende Begleitung ihrer Trauer um verlorene menschliche Beziehungen und verlorene eigene Möglichkeiten. Viele Traumaopfer finden aber, besonders wenn die belastenden Erlebnisse erfolgreich bearbeitet werden konnten, wieder Ansätze zu einem inneren, aber auch sozialen und beruflichen Neuanfang. Nicht in jedem Fall sind alle Probleme aber wirklich befriedigend zu lösen; einfühlsame, unterstützende Begleitung und informierende Beratung (zum Beispiel zur Notwendigkeit weiterer therapeutischer Maßnahmen oder hinzunehmender Verluste und verbleibender Restsymptome) gehören hier zu den Aufgaben des behandelnden Arztes. Auch Hilfestellungen im in der Regel schwierigen Umgang mit zum Beispiel noch lebenden Tätern gehören in diese Phase (30). Manuskript eingereicht: 29. 5. 2001, revidierte Fassung angenommen: 5. 11. 2001 ❚ Zitierweise dieses Beitrags: Dtsch Arztebl 2002; 99: A 295–299 [Heft 5] Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis, das über den Sonderdruck beim Verfasser und über das Internet (www.aerzteblatt.de) erhältlich ist. Anschrift für die Verfasser: Priv.-Doz. Dr. med. Günter H. Seidler Abteilung Psychosomatik der Psychosomatischen Universitätsklinik Heidelberg Thibautstraße 2, 69115 Heidelberg E-Mail: [email protected] PP Heft 2 Februar 2002 Deutsches Ärzteblatt Referiert Angststörungen bei Kindern Therapieerfolge mit FRIENDS-Programm V iele Studien stützen die Hoffnung, dass Kindern mit Angststörungen durch psychosoziale Behandlungsprogramme geholfen werden kann. Eine Erfolg versprechende, kognitiv-behaviorale Form der Gruppentherapie für betroffene Kinder und ihre Eltern stellte das australische Psychologenteam Alison Shortt, Paula Barrett und Tara Fox vor: das FRIENDS-Programm (F=Feeling worried?; R=Relax and feel good; I=Inner thoughts; E=Explore plans; N=Nice work so reward yourself; D=Don’t forget to practice; S=Stay calm, you know how to cope now). Es gibt eine Form für Kinder (6 bis 11 Jahre) und eine für Jugendliche (12 bis 16 Jahre). Aufgaben und Ziele des FRIENDSProgramms bestehen in der Einbindung der Eltern in die Therapie, im Aufbau sozialer Netzwerke und in der täglichen, praktischen Anwendung des Gelernten. „Ganz wichtig ist es, dass die Isolation, zu der Angststörungen oft führen, durchbrochen wird“, betonen die Autoren. Die Kinder werden dazu angehalten, ihren Körper als Freund zu betrachten, sich selbst ein Freund zu sein, sich Freunde zu suchen und mit ihnen über ihre Ängste zu sprechen. Sie sollen lernen, sich gegenseitig zu unterstützen und aus den Erfahrungen anderer betroffener Kinder zu lernen. Neben der Aufmerksamkeit wird auch die Fähigkeit geschult, die eigenen Leistungen und Erfolge internal zu attribuieren, das heißt den eigenen Fähigkeiten zuzuschreiben. Die Arbeit mit den Eltern beinhaltet kognitive Restrukturierung und Partnertrainings: Die Eltern werden dazu angeleitet, die eigenen Ängste zu erkennen und damit umzugehen. Anschließend lernen sie Verstärkungsund Belohnungsstrategien kennen. In Rollenspielen sollen die Eltern verschiedene Methoden ausprobieren, um das ängstliche Verhalten ihrer Kinder handhaben zu können. Außerdem erhalten sie ein kurzes Training in Kom- PP munikationstechniken, partnerschaftlicher Unterstützung und Problemlösefähigkeiten. Weiter sollen sie ein unterstützendes soziales Netzwerk aufbauen und die Bildung von Freundschaften unter den Kindern fördern. Um die Effektivität des FRIENDSProgramms zu überprüfen, baten die Autoren 71 Kinder mit verschiedenen Angststörungen (unter anderem Trennungsangst, soziale Phobie, generalisierte Angststörung) und ihre Eltern um Teilnahme. 54 Kinder wurden in die Untersuchungsgruppe aufgenommen, 17 Kinder stellten die Kontrollgruppe. Zehn wöchentliche Sitzungen wurden abgehalten. Sowohl die Therapeuten als auch die Kinder und die Eltern bekamen Arbeitsbücher, in denen die Aktivitäten, Strategien und Ziele des Programms dargestellt waren. Die Therapeuten arbeiteten in den Sitzungen abwechselnd mit den Kindern und den Eltern und auch mit beiden Gruppen zusammen. Alle Sitzungen wurden auf Video aufgezeichnet und von zwei unabhängigen Therapeuten ausgewertet. Außerdem füllten die Eltern Bewertungsbögen aus. Ergebnisse: 69 Prozent der behandelten Kinder waren nach Abschluss des Programms beschwerdefrei – aber nur sechs Prozent der Kontrollgruppe.Auch nach zwölf Monaten waren immer noch 68 Prozent der FRIENDS-Kinder ohne diagnostische Befunde. Neben diesen Erfolgen zeigte sich, dass das Programm den Kindern und den Eltern Spaß gemacht hatte und sie neue und nützliche Fertigkeiten gelernt hatten. Als besonders hilfreich wurden der Einsatz von Belohnungen und verschiedenen kognitiven Strategien bewertet. Wie die Autoren berichten, profitierten offenbar nicht nur die Kinder davon: „Die Eltern meinten, dass die Strategien, die ihren Kindern helfen sollten, ms auch für sie selbst nützlich sind.“ Shortt AL, Barrett PM, Fox TL: Evaluating the FRIENDS Program: A cognitive-behavioral group treatment for anxious children and their parents. Journal of Clinical Child Psychology 2001; 30: 4:525–535. Paula Barrett, School of Applied Psychology, Faculty of Health Science, Psychology Building Mt. Gravatt, Griffith University, Brisbane, Australia 4111, E-Mail: p.bar [email protected] 81