Stundenbild „Gedächtnissysteme“:

Werbung

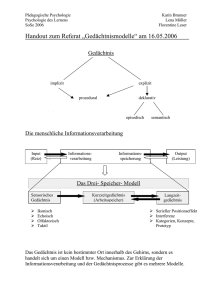

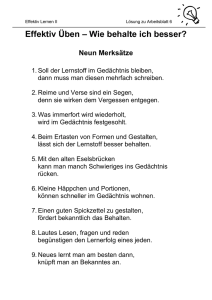

PS Experimente im Psychologieunterricht SS 2008 MMag M. Halmetschlager Corinna Kramer 0209790 A 190 299 333 Stundenbild „Gedächtnissysteme“: Lehrplanbezug: Der Unterrichtsvorschlag bezieht sich auf den Lehrplan der 7. Klasse der AHS: „Kognitive Prozesse reflektieren. Gedächtnismodelle und Lernstrategien, lerntheoretische Anwendungen.“ Lernziele: In einem größeren Kontext der Behandlung des Themas „Gedächtnis“ sehe ich es als Lernziel für die SchülerInnen, die Funktionen des menschlichen Gedächtnisses kennen zu lernen, um diese für sich nutzen zu können. Das heißt, dass in einem weiteren Schritt der Bezug zum eigenen Lernen geschaffen werden soll und das die SchülerInnen ihren jeweiligen Lernstil reflektieren und eigene Lernstrategien entwickeln sollen. Unterrichtskontext: Die dargestellte Unterrichtsstunde führt in das Thema „Gedächtnis“ ein. Es wird der Aufbau des Gedächtnisses erläutert. In den folgenden Stunden wird das Thema besonders auf die Prozesse der Enkodierung, Speicherung und des Abrufes und damit auf die Erarbeitung von Lernstrategien gelenkt. Planungsraster: Inhalt Materialien 1 Begrüßung und Organisatorisches 2 Einstieg in das Thema: Experiment 1 – das Kurzzeitgedächtnis 4 Experiment 2 - Gedächtnis und Aufmerksamkeit 5 Erklärung und Besprechung des Experimentes 6 Abschließende Betrachtungen Zeit L- S- Gespräch 3’ PP- Plenum 10’ Präsentation 3 Theorien zum Aufbau des menschlichen Folien, Gedächtnisses Sozialform L- S- Gespräch, 20’ Handout Lehrervortrag PP- Plenum 10’ Folien, Lehrervortrag, 5’ Handout L- S- Gespräch Präsentation L- S- Gespräch 2’ 1 PS Experimente im Psychologieunterricht SS 2008 MMag M. Halmetschlager Corinna Kramer 0209790 A 190 299 333 Theoretischer Hintergrund von Experiment 1: Dieses Experiment nimmt Bezug auf die „magische Zahl“, die Georg Miller (1956) vorschlug. Die meisten Menschen können zwischen fünf und neun Items erinnern (das heißt 7 +/- 2), wenn es um das Behalten von Zufallsfolgen geht, die aus Wörtern, Zahlen, Buchstaben oder einem anderen bedeutungshaltigem, vertrauten Material bestehen. Ablauf: Die SchülerInnen werden gebeten, sich zu konzentrieren und während des Experimentes nicht miteinander zu kommunizieren. Sie sollen sich im Folgenden die gezeigten Ziffernfolgen merken und sie, sobald sie nicht mehr aufscheinen, auf einem Papier aufschreiben. Nun erscheinen die Folien der PP- Präsentation jeweils für zwei bis drei Sekunden. Zwischen zwei Folien bekommen die SchülerInnen Zeit, alle Ziffern in der richtigen Reihenfolge, soweit sie sich erinnern, zu notieren. Die Ziffernanzahl wächst stetig von drei bis zu neun Ziffern. Nach Beendigung des Experimentes werden die Ergebnisse und Erfahrungen der SchülerInnen ausgetauscht. Die richtigen Ziffernfolgen werden zur Kontrolle bekannt gegeben. Materialien: Man benötigt eine Powerpointpräsentation mit Folien, die Zahlen mit einer aufsteigenden Ziffernanzahl beinhalten. Zum Beispiel folgende: 1) 371 2) 269 3) 5376 4) 9526 5) 31475 6) 85362 7) 142759 8) 951327 9) 2519743 10) 7295814 11) 43718259 12) 61495283 13) 593817206 14) 748190362 2 PS Experimente im Psychologieunterricht SS 2008 MMag M. Halmetschlager Corinna Kramer 0209790 A 190 299 333 Erwartetes Ergebnis: Es ist zu erwarten, dass der Großteil der Klasse sich mit relativer Leichtigkeit Zahlen mit einer Ziffernanzahl bis zu sieben merken kann. Einige wenige sind vielleicht sogar in der Lage, acht oder neun Ziffern zu behalten. Je nachdem ob Merkstrategien (wie die Gruppierung der Zahlen 748190362 > 748 190 362) angewendet werden, ist ein höheres Ergebnis möglich. Es ist in diesem Zusammenhang auch interessant, mit den SchülerInnen über diese eventuellen Mnemotechniken zu diskutieren, Theoretischer Hintergrund von Experiment 2: Die Enkodierung von Informationen im Kurzzeitgedächtnis funktioniert nur durch Rehearsal, durch erhaltende Wiederholung. Um sie zu behalten, muss man die Information ständig im Kopf kreisen lassen. Peterson & Peterson (1959) untersuchten, was passiert, wenn dieser Prozess des Wiederholens gestört wird, indem der Proband beispielsweise durch eine Mathematikaufgabe, die bearbeitet werden soll, gestört wird. Viele Gedächtnisinhalte sind dann schon nach drei Sekunden verloren. Nach achtzehn jedoch ist fast nichts mehr übrig von der Information. Ablauf: Die SchülerInnen benötigen wiederum Konzentration und etwas zum Schreiben. Der/ die LehrerIn liest jeweils eine Reihe von fünf unzusammenhängenden Konsonanten vor. Daraufhin erscheint eine Folie der PP- Präsentation. Von der gezeigten Zahl aus sind die SchülerInnen aufgefordert, in Dreierschritten abwärts zu zählen. Dies erfolgt von jedem/ jeder Einzelnen still vor sich hin. Die Prozedur wird zwei bis drei mal wiederholt, wobei die Spanne des Zurückrechnens zwischen drei und achtzehn Sekunden variiert wird. Nachher werden die Ergebnisse verglichen und die korrekten Buchstabenfolgen von dem/ der LehrerIn präsentiert. 3 PS Experimente im Psychologieunterricht SS 2008 MMag M. Halmetschlager Corinna Kramer 0209790 A 190 299 333 Materialien: Benötigtes Material ist eine PP- Präsentation mit den dreistelligen Zahlen, die der Ablenkung dienen sollen. Der/ die LehrerIn sollte sich außerdem eine Liste mit Fünferreihen von Buchstaben vorbereiten. Wie bereits beim ersten Experiment kann die PP- Präsentation genauso gut durch eine Reihe von Folien auf einem OverheadProjektor ersetzt werden, wenn sonst kein technisches material vorhanden ist. Die Genauigkeit ist dann jedoch nicht gewährleistet. Beispiel: 1) UGBVR 3 Sek. 2) IJSHZ 3 Sek. 3) PLTRS 18 Sek. 4) DWOGC 3 Sek. 5) IQKTB 18 Sek. Erwartetes Ergebnis: Das erwartete Ergebnis ist, dass die SchülerInnen große Schwierigkeiten haben, die korrekten Buchstabenreihen zu notieren. Diejenigen, bei denen sie lediglich für den Zeitraum von drei Sekunden abwärts zählen mussten, werden zum Teil noch richtig reproduziert werden können. Die anderen mit achtzehn Sekunden Unterbrechungsund Störungszeit werden fast gar nicht erinnerbar sein. Literatur: 1) Croisile, Bernhard (Hrsg.): Unser Gedächtnis. Erinnern und Vergessen, Darmstadt 2006, WBG 2) Gerrig, Richard J.; Zimbardo, Philip G.: Psychologie, 16. Aufl., München 2004 4 PS Experimente im Psychologieunterricht SS 2008 MMag M. Halmetschlager Corinna Kramer 0209790 A 190 299 333 Handout: Die unterschiedlichen Gedächtnissysteme Das sensorische Gedächtnis: - - Ikonisches Gedächtnis: Speicherung von visuellen Daten, Dauer etwa 1/2 Sekunde Echoisches Gedächtnis: Speicherung von akustischen Daten, Dauer fünf bis zehn Sekunden Das Kurzzeitgedächtnis als Arbeitsgedächtnis: - Modell von Alan Baddeley, 1974: Phonologische Schleife: Speichern von sprachbasierten Informationen Visuell- räumlicher Notizblock: Vgl. phonologische Schleife, nur für visuelle und räumliche Informationen, „mentales Bild“ Zentrale Exekutive: Kontrolle der Aufmerksamkeit, Koordination der Informationen aus der Phonologischen Schleife und dem Visuell- räumlichen Notizblock, zur Erfüllung von Aufgaben, die eine Kombination mentaler Prozesse erfordern, Verbindung zum Langzeitgedächtnis Episodischer Puffer: multimodales Speichersystem mit begrenzter Kapazität, Speicherung sowohl von visuellen und als auch phonologischen Informationen in Form von „Episoden“ - Georg Miller (1956): Speicherung von 7 (+/- 2) Items sehr anfällig, Speicherung nur möglich durch erhaltende Wiederholung (die Daten im Kopf kreisen lassen) Peterson & Peterson, 1959: bereits nach drei Sekunden sind viele Gedächtnisinhalte verloren, nach 18 Sekunden sind nahezu alle verschwunden Das Langzeitgedächtnis: - Episodisches Gedächtnis: autobiographische Ereignisse Semantisches Gedächtnis: allgemeine kulturelle Fakten Prozedurales Gedächtnis: Tätigkeiten 5