PDF-Datei

Werbung

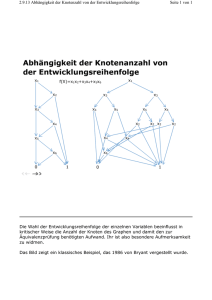

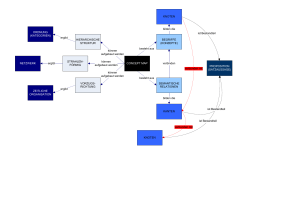

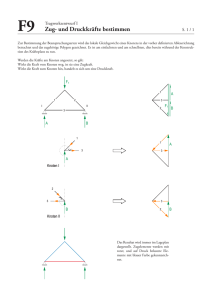

KE1: Grundlagen Merkmale der Intelligenz (konstruktive Sicht): Operation mit beliebige Symbolen möglich; Besitz eines inneren Modells der Welt (Wissensrepräsentation); Die Fähigkeit, das gespeicherte Wissen zweckentsprechend einzusetzen, wobei diese Fähigkeit vom Wissen selbst getrennt ist Turing-Test: Mensch wird als intelligent vorausgesetzt, Beobachter stellt System und Mensch Fragen; findet er nicht heraus, wo wer sitzt, gilt das System als intelligent; phänomenologische Betrachtungsweise (nicht was Intelligenz ausmacht ist wichtig, sondern wie sie sich äußert) Arbeitsgebiete der KI: betrifft Linguistik, Psychologie, Informatik, Philosophie, Logik Gliederungsebenen der KI: 1. Implementierungsebene mit Basiswerkzeugen (Hardware, Programmiersprachen), 2. theoretische Ebene (Logik, Wahrnehmungspsychologie, kognitive Modellierung, Bildverarbeitung), 3. Anwendungsebene (Roboter, NLS, XS), 4. Sozialökonomische Ebene (Vermarktung, Auswirkungen) Geschichte der KI: vorwissenschaftliche Periode (Mythologie, »Schachautomat«), wissenschaftliche Periode (Pascal, Babbage, Boole, Gödel, Theorembeweise), Pionierphase, Empirische Phase (GPS), Fundierungsphase (Frames, SN, LISP), Praxisorientierung (MYCIN, KRL), technologische Phase (XS) Grundtypen: XS, NLS, Roboter; Gemeinsamkeit: Inferenz-Komponente, Wissenbasis Expertensysteme: wissensbasiertes System mit Fähigkeit zur Problemlösung bzw. Inferenzausführung, das zur Lösung von Aufgaben eingesetzt wird, die Spezialwissen verlangen (Komponenten: Wissensbasis, Inferenzsystem, Interface, Erklärungskomponente, System zum Wissenserwerb) Frage-Antwort-Systeme: wissensbasiertes System, das zur Auskunftserteilung über Sachwissen dient , wobei Fragen und Antworten natürlichsprachig sind (Phasen: akustische Erkennung, grammatisch-semantische Analysephase, semantische Verarbeitung, semantische Repräsentation, Sprachsynthese, -generierung) NLI: ähnlich wie FAS, aber ohne Generierungsphase; semantische Tiefenstruktur der Eingabe wird so übersetzt, daß das Zielsystem versteht, z. B. SQL methodologisches Vorgehen: neuronal (bottom up, z. B. neuronales Netz) ↔ symbolisch (top down, geht davon aus, daß sich eine Schicht der Begriffe, Wörter und deren Bedeutung abheben läßt); Simulationsmethode (Neuronen nachbauen oder auf kognitiven Schichten aufsetzen) ↔ phänomenologische Methode (Behaviorismus, liefert kein Modell für intelligentes Verhalten) Philosophische Probleme: ontologischer Aspekt (untersucht die Struktur der Wirklichkeit, körperlichkeit, Trennung von Struktur und Funktion, Bewußtsein, Sozialisation), erkenntnistheoretischer Aspekt (Ignorabismusproblem, Gödelscher Unvollständigkeitssatz, selbstbezügliche Sätze, Fehlen bestimmter Fähigkeiten, Lady Lovelaces Argument) 1 KE2: Neuronale Netze Neuronen: künstliche Neuronen sind den natürlichen Neuronen nachempfunden; natürliche Neuronen besitzen Dentriten zur Zuleitung von Signalen, einen Zellkörper zum verarbeiten und ein Axon zur Ausgabe, die Kontaktstellen heißen Synapsen; wenn die Summe der Eingangsreize einen gewissen Schwellenwert überschreitet, dann »feuert« das Neuron, es liefert ein Ausgangssignal; Künstliche Neuronen besitzen ähnliche Eigenschaften wie natürliche Neuronen: n gewichtete Eingänge, eine neuronale Einheit mit einer Schwellwertfunktion und einen Ausgang; Hebbsche Lernregel: beschreibt eine Regel über das Lernen in neuronalen Netzwerken: ∆wj = η · a · ej ∆wj ist die Veränderung des Gewichtes von Neuron i zu Neuron j (also die Änderung der Verbindungsstärke dieser beiden Neuronen, η eine geeignet zu wählende konstante Lernrate, a die Aktivierung des empfangenden Neurons und ej Eingabe in das empfangende Neuron Neuronenfunktion / Schwellwertfunktion: X n oi = s wij · ej − θ j=1 i ej wij θ oP i wij ej = neti s(neti ) = ai Index/Nummer der neuronalen Einheit Eingabewert, der entweder von außen vorgegeben wird oder der Output eines anderen Neurons (des Unit mit der Nummer j) in einem neuronalen Netz ist Faktor, mit dem die jte Eingabe des iten Elements gewichtet wird Schwellwert; dieser kann weggelassen und durch einen zusätzlichen festen Input eo = −1 (den sogenannten Bias) und ein entsprechendes Gewicht wio ersetzt werden Output des iten Elements Nettoinput des iten Elements (Inputfunktion) Aktivierung des iten Elements; s wird auch als Aktivierungsfunktion oder Transferfunktion bezeichnet Es gibt aber auch Schwellwertfunktionen, bei denen der Output oi nicht gleich der Aktivierung ai gesetzt wird, sondern über eine Outputfunktion berechnet wird (Bsp:: »Winner takes it all«); es kann auch die Aktivierung zum Zeitpunkt t + 1 von der Aktivierung zum Zeitpunkt t abhängig gemacht werden, u. a.; Netztypen – Begriffe: Netztypen unterscheiden sich in der Neuronenfunktion, in der Art der Zusammenschaltung (Topologie) und in der Art der Regeln, wie bestimmte Parameter der Netzes (v. a. Gewichte und Schwellwerte) während der Arbeit verändert werden (Dynamik); die Arbeit eines Netzes wird in die Lernphase und die Ausführungsphase unterschieden; beim überwachten Lernen werden dem Netz Ein- und Ausgabe-Vektoren vorgegeben und es wird durch geeignete Veränderung der Gewichte versucht, die gewünschte Input/Output-Relation zu realisieren; beim nicht-überwachten Lernen muß sich das Netz anhand der Eingabedaten selbst einstellen 2 Perzeptron (einlagig): es handelt sich im eine Schicht von Neuronen; kann mit kontinuierlichen und binären Eingabewerten arbeiten; ist für Klassifikationsaufgaben geeignet, indem es bestimmten Eingabestrukturen spezifizierte Ausgabestrukturen zuordnet (Assoziativspeicher), in der Lernphase werden die Gewichte so lange verändert, bis die erwartete und tatsächliche Ausgabe übereinstimmt; im Gegensatz zur Hebbschen Lernregel wird statt der Aktivierung die Differenz zwischen dem Soll- und Ist-Wert des Outputs verwendet; es lassen sich nur linear separierbare Klassen trennen; XOR läßt sich nicht darstellen; Lernregel des Perzeptrons: ∆wij = η · di · ej mit di = (oi − oi ) Adaline-Modell: bildet ein Perzeptron mit modifizierter Lernregel, diese so genannte Delta-Lernregel bewirkt ein anderes Verhalten des neuronalen Netzes, Adaline-Netze bauen ein stabileres Wissen auf, da sie durch die modifizierte Lernregel einmal gelerntes Wissen weniger leicht wieder vergessen; verwendet anstelle der Differenz zwischen Soll- und Ist-Output die Differenz zwischen Soll-Output und Aktivierung, außerdem wird die Anzahl der Eingänge n des betreffenden Elements in die Lernregel einbezogen: ∆wij = (η/n) · ∆i · ej mit ∆i = (oi − ai ) Hopfield-Netz: wird als Brücke zwischen neuronalen Netzen und statistischer Physik gesehen; erkennt Muster als Rasterwerte, wenn schwarze und weiße Pixel etwa gleichhäufig vorliegen; dabei handelt es sich um ein Netz mit Rückkopplung (Autoassoziationsnetz); es existiert nur eine Schicht, die gleichzeitig als Ein- und Ausgabeschicht fungiert; Jedes Neuron ist mit jedem – ausgenommen sich selbst – verbunden; lernt durch Iterationsverfahren bis zum Erreichen einer Konvergenz; den Quotienten von der Anzahl der zu speichernden Muster und der Anzahl der Neuronen nennt man Speicherkapazität, dieser Wert darf nicht zu hoch werden (angegeben wird 0,146), da sonst Standardmuster nicht mehr richtig erkannt werden Perzeptron (mehrlagig): es liegt neben der Ausgabeschicht auch noch mindestens eine weitere Schicht verdeckter Neuronen vor; alle Neuronen einer Schicht sind vollständig mit den Neuronen der nächsten Schicht vorwärts verknüpft (Feedforward-Netze); da für die inneren Neuronen-Schichten kein unmittelbarer Fehler zwischen gewünschtem und tatsächlichem Output angegeben werden kann, entsteht zunächst das Problem, nach welchen Kriterien die Gewichte anzupassen sind, um ein Lernverhalten des Netzes zu erreichen, hierfür gibt es P s s 2 Backpropagation: dabei soll der quadratische Fehler E = 12 N s1 (o − o ) minimiert werden; Backpropagation wird dazu verwendet, ein (lokales) Minimum dieser Fehlerfunktion zu finden; Algorithmus: 1. alle Gewichte zufällig mit kleinen Werten initialisieren 2. ein Eingabemuster anlegen und vorwärts durch das Netz propagieren 3. die Ausgabe des Netzes wird mit der gewünschten Ausgabe verglichen, die Differenz wird als Fehler des Netzes erachtet 4. der Fehler wird nun wieder von der Fehler- über die Ausgabe- zur Eingabeschicht zurück propagiert: nach der Verteilung des Fehlers im gesamten Netz werden die Gewichte der Verbindungen unter Berücksichtigung des Fehlerwertes so geändert, daß der Fehler näherungsweise minimiert wird; um eine Oszillation des Netzes zu vermeiden, wird sich dem Fehler in der Regel stufenweise mit einer Lernrate genähert 3 5. sobald das Netz keinen Fehler mehr erzeugt, kann die Trainingsphase abgeschlossen werden und das mehrschichtige Feedforward-Netz ist nun bereit, die bestimmten Muster zu klassifizieren der Backpropagation-Algorithmus hat den Nachteil der Hill-Climbing-Verfahren, daß nur ein lokaler Extremwert gefunden wird Competive Netze - Kohonens Feature Maps: gehört zum nichtüberwachten Lernen; Neuronen treten in eine Art Wettbewerb und lassen sich mit ihrer Outputfunktion gegenseitig beeinflussen; ist ein Netz in zweidimensionaler Gitteranordnung; bei einer Gruppe ähnlicher Inputs stellt sich der Gewichtsvektor in die Mitte dieser Gruppe ein - die Merkmalskarte »beult« sich in Richtung des Reizes aus 4 KE2: Datenstrukturen Einführung: geben kognitive Vorstellungen wieder; liegen auf mathematisch-formaler oder Implementierungsebene vor; von Signatur aus wird entweder algebraische Struktur (Sorten werden mit Mengen und Operationen mit Funktionen identifiziert) oder abstrakter Datentyp (nur Bedingungen werden auferlegt) festgelegt elementare Datenstrukturen: Zahlen; Boolesche Werte (samt Wahrheitswertefunktion); Zeichen (Elemente eines Zeichensatzes mit Kodierung, Font und Schriftgröße, auch als Buchstaben für Sprachverarbeitung); Pixel (elementare Bestandteile von Rasterbildern, Auflösung) komplexe Datenstrukturen: Strings (Aneinanderreihung von Zeichen samt Funktionen); Objekte (benannte Entitäten mit einer Menge von Merkmals-Werte-Paaren, Merkmale können auch Prozeduren sein); Listen (Folge von Objekten samt Funktionen wie head, tail, construct); Arrays (Gesamtheit von Elementen gleichen Typs, die durch Indizes benannt sind, einoder mehrdimensional); Hash-Arrays (Schlüssel-Wert-Paare, mit Hash-Funktion); Records (Aggregationen von benannten Komponenten, dürfen unterschiedlichen Typ haben, auf Komponenten wird über Selektoren zugegriffen, lassen sich zu Tabellen zusammenfassen, Tabellen mit Projektion, Join, ...); Rasterbilder (zweidimensionale Arrays von Pixeln) Muster als Symbolische Ausdrücke: ist aus Konstantensymbolen und symbolischen Variablen aufgebaut; verkörpert einen bestimmten Ausdruckstyp, der dadurch definiert ist, daß er durch Variablensubstitutionen mit dem Muster zur Deckung gebracht werden kann; im Kurs: !X für ein Symbol, ?X für beliebigen Teilabschnitt, X für einen Term Bitmuster: Muster aus nur zwei Werten (meist 0 und 1); Standardmuster stellt in diesem Zusammenhang Merkmale einen Prototyps dar; Ähnlichkeitsmaße beim Mustervergleich sind Hamming-Distanz (Unterschiede zählen) und quadratische Abweichung (bei Bitmuster zählen, ansonsten um so höher, je höher die Abweichung eines Feldes ist) Steuerstrukturen: Datenstrukturen, die zur Ablaufsteuerung von Prozessen und zur Verwaltung Teilaufgaben eingesetzt werden, in der KI Stacks, Queues, Agendas und Blackboard-Modelle Stacks und Queues: Stacks als LIFO mit push, top und top für Verwaltung rekursiver Funktionenaufrufe und Tiefe-zuerst-Suche; Queues als FIFO mit enqueue, top und dequeue für Breite-Zuerst-Suche Agendas: nach Prioritäten geordnete Liste von Tasks, wird durch Scheduler verwaltet; Bsp. Wortklassenfunktionen Blackboard-Modell: globale Datenstruktur, die in mehrere inhaltlich definierte Ebenen unterteilt ist, hierarchischer Aufbau, jede Ebene hat eigene Datendarstellung, für parallele Arbeitsweise geeignet, Bsp. Spracherkennungssystem HEARSAY 5 KE3: LISP Einordnung: imperativ → funktional → LISP, im Gegensatz zu deklarativen Programmiersprachen wie Prolog oder objektorientierten Datentypen: Zeichen/Characters; Zahlen (#x hex, #b+1001 dual, #c komplex); literale Atome (Symbole, hat eine P-Liste, als Variablen haben sie einen Wert, können Funktion oder Makro repräsentieren, package::symbol); S-Ausdrücke, Listen (Unterteilung in Head und Tail, Darstellung auch in Zellstruktur, Liste von Paaren ist eine Assoziationsliste); Vektoren (eindimensionales Array, z. B. #(1 4 9 16), Bitvektor: #*100101, Charactervektor ist eine Zeichenkette ”bla blu”); Pointer, Hashtabellen, Streams, Strukturen (Records), Packages Funktionskonzept: Grundkonstruktion zur Beschreibung von Algorithmen sind Formen; Definition mittels (DEFUN Name Variablen Form*) oder unbenannt (LAMBDA Variablen Form*); Makros sind komprimierte Darstellungen von Formen, die vor ihrer Ausführung expandiert werden müssen Lisp-Programme: Aufruf wie eine Funktion, Unterschied zwischen Programm und Daten nur im Auswertungskontext; Interpretation im READ-EVAL-PRINTZyklus (Einlesen und Darstellen in Intern-Datenstruktur → Auswertung (Je nachdem, ob Konstante, Atom, QUOTE, Funktion -dann rekursiv-, Makro) → Ausgabe auf *STANDARD-OUTPUT*-Datenstrom Variablenkonzept: lexikalisch oder dynamisch; lexikalische Variablen (»Wertbindung«) erhalten ihren Wert vorwiegend durch Definition von Funktionen und deren Aufrug mit aktuellen Parameterwerten, gelten lokal, können auch mit LET zugewiesen werden; dynamische Variablen (»Wertzuweisung«) werden mit SETQ definiert; lexikalische Variablen sind nur innerhalb der Form sichtbar (räumlich begrenzt), dynamische sind räumlich nicht begrenzt, aber nur solange vorhanden wie das Konstrukt, das die Bindung hervorrief (global, aber zeitlich begrenzt); Konstanten (DEFCONSTANT) sind nicht begrenzt; Rahmen, Umgebungen, Closures: Rahmen (Menge eindeutiger Bindungen); Umgebung (durch Verweise verkettete Liste von Rahmen); Umgebungsgraph (zyklenfreier, endlicher, gerichteter Graph, dessen Knoten Rahmen darstellen und dessen Kanten die Abhängigkeit der Rahmen untereinander anzeigen), Closure (ein Paar Funktionskörper/Umgebung, das anzeigt, in welcher Definitionsumgebung der betreffende Funktionskörper spezifiziert wurde) Elementarfunktionen: +, -, *, /, CONS (baut S-Ausdrücke), CAR, CDR, LIST, ZEROP, NUMBERP, NULL, ATOM, LISTP, EQ (gleiches Objekt), EQUAL (gleicher Wert), SYMBOL-PLIST (stellt P-Liste eines literalen Atoms zur Verfügung) Bedingte Ausdrücke: COND, IF, CASE Steuerstrukturen: BLOCK - RETURN, DO, LOOP, PROG Ein-/Ausgabe: READ (liest den nächsten in sich geschlossenen LISP-Ausdruck, READ-CHAR, WRITE (schreibt die externe Darstellung des angegebenen LISP-Ausdruckes in den entsprechenden Stream, WRITE-CHAR 6 KE4: LISP-Beispiele Beispiele: Fakultät, rekursiv: (defun fk (n) (if (= 0 n) 1 (* n (fk (- n 1))))) member, rekursiv: (defun my-member (y l) (cond ((null l) nil) ((eq y (car l)) l) (t (my-member y (cdr l))))) Fakultät, iterativ: (defun fak-it (n) (do ((i n) (f 1)) ; Variableninitialisierungen ((= i 0) f) ; Abbruchbedingung (setq f (* f i)) ; Prozedurrumpf (setq i (- i 1)))) length, rekursiv: (defun my-length (l) (cond ((null l) 0) ((+ 1 (my-length (cdr l)))))) Verdoppeln aller Listenelemente: (defun dn (l) (cond ((null l) nil) (t (append (list (* 2 (car l))))) (dn (cdr l)))) nth, mittels cond: nth, mittels if: (defun my-nth (n l) (cond ((< n 1) nil) ((null l) nil) ((= n 1) (car l)) (t (my-nth(- n 1) (cdr l))))) (defun mn (n l) (if (<= n (length l)) (if (= n 1) (car l) (mn (- n 1) (cdr l)) ) nil)) append: reverse: (defun append (l y) (cond ((null l) y) (t (cons (car l) (append (cdr l) y) )))) (defun rev (l) (cond ((null l) nil) (t (append(reverse (cdr l)) (list (car l))) ))) 7 KE4: Die Beziehung zwischen nat. Sprache und Logik allgemeine Zusammenhänge: Aufgaben: Bereitstellung einer Sprache zur formalen Darstellung von Sachverhalten (Wissenrepräsentation), Ersetzen inhaltlichen Schlußfolgerns durch formale Operationen; formale Systeme werden auf der Basis einer Logiksprache mit Hilfe definierter Ausdrucksmengen und formalen Ableitungsoperationen charakterisiert; sprachphilosophische Aspekte: Unterscheidung zwischen Sprache als System und konkreten Sprachäußerungen; Extension (Entsprechung, die ein natürlichsprachliches Konstrukt in der realen Welt besitzt); Intension (Gesamtheit der Wahrheitsbedingungen, die definieren, unter welchen Umständen der Ausdruck zutrifft); Ein Satz ist dann wahr, wenn er einen Sachverhalt beschreibt, der sich in der betrachteten Welt so wie beschrieben verhält, anderenfalls ist er falsch. Probleme bei partiellem Zutreffen von Prädikaten, Sätzen mit mit ins Leere weisenden Subjekten (Sätze erhalten keinen Wahrheitswert, da Gegenteil auch falsch wäre) und Selbstbezüglichkeiten; synkategorematische Bestandteile erhalten ihre voll Bedeutung erst im Zusammenhang mit anderen Satzbestandteilen (kein, alle, und, nicht...), kategorematische Bestandteile besitzen eine eigenständige Bedeutung; atomare Propositionen enthalten keine synkategorematische Bestandteile, bei ihnen stimmt grammatisches und logisches Subjekt überein aussagenlogische Verknüpfungen: Vorgehensweise von der semantischen Seite her; Negation (doppelte Negation im natürlichsprachlichen nicht immer mit äquivalenter Bedeutung); Konjunktion (natürlichsprachlich oft Kausalbeziehung); Kontradiktion; Idempotenz (natürlichsprachlich für Wiederholung); Assoziativität; Kommutativität; Disjunktion (in-, exklusiv); Distributivgesetzt; de Morgansche Gesetze; Implikation (Prämisse → Konklusion, natürlichsprachlich wird Sinnzusammenhang erwartet); Äquivalenz; kontrafaktische Zusammenhänge (»Hätte der Fuchs nicht geschissen, hätte er den Hasen gefangen«); identisch wahre (p ∨ ¬p) bzw. falsche (p ∧ ¬p) Aussage; Wirkungsbereich der Junktoren und Negation wird durch Klammerung festgelegt Aussagenkalkül: Vorgehensweise von der syntaktischen Seite her; Kalkül besteht aus K1: Gesamtwortvorrat W, der aus einem Alphabet Z durch Bildung aller Wörter über Z erzeugt wird, K2: Ausdrucksmange AU ⊆ W mit besonderen syntaktischen Festlegungen, K3: Ableitungsrelation, welche durch die Abbildung AB definiert wird, die jeder Teilmenge von AU wieder eine solche zuordnet (mit Monotonie, Einbettung, Abgeschlossenheit), K4: Satzmenge S ⊆ AU , die aus einer vorgegebenen Ausdrucksmenge mit Hilfe der Ableitungsrelation definiert wird, Monotonie gibt Anlaß zur Kritik, da Menschen auch nicht-monoton schließen; Anwendung davon: A1: Zeichenvorrat setzt sich aus Variablen, Konnektoren und Strukturelementen wie Klammern zusammen, A2: Ausdrucksmenge wird induktiv bestimmt (Variablen sind Ausdrücke → Negation eines Ausdrucks ist ein Ausdruck → disjunkte Ausdrücke sind ein Ausdruck → sonst gibt es keine anderen Ausdrücke); A3: Ableitungsregeln Verkürzungs-, Ausdehnungs-, Assoziativ-, Schittregel, A4: Satzmenge besteht aus semantisch begrünbaren Axiomen, wobei ¬p ∨ p alle Theoreme abgeleitet werden können; wichtigste 8 Ableitung ist die Schnittregel, daraus folgt Modus ponens und Modus tollens; Deduktionstheorem: eine Aussage q ist aus einer Aussage p dann ableitbar (p ` q), wenn p → q aus den Axiomen ableitbar ist; zur Interpretation wird die Belegung der Variablen mit Wahrheitswerten durchgeführt und damit der Wert des Ausdrucks ermittelt Prädikate, Relationen, und Quantoren: Individuenkonstanten; Funktionen (f: D→ W), also welche Ausdrucksmittel ordnen einem Objekt ein anderes zu (Präpositionen, Maßangaben, Genitive, Superlative); Relationen (Funktion, die aus D in die Menge der Wahrheitswerte abbildet); Sorten (Mengen, über denen Relationen definiert sind); zweistellige Relationen können symmetrisch, reflexiv und transitiv sein; Bsp. für Relationen : transitive Verben, relationale Begriffe, Komparative; Prädikate (Eigenschaften, intransitive Verben, generische Begriffe); Variablen; Quantoren Syllogismen: kategorische Sätze: a: »Alle S sind P« (SaP, ∀xS(x) → P (x), S 0 ⊆ P 0 ), e: »Alle S sind nicht P« (SeP, ∀xS(x) → ¬P (x)), i: »Einige S sind P« (SiP, ∃xS(x) ∧ P (x)), o: »Einige S sind nicht P« (SoP, ∃xS(x) ∧ ¬P (x)), auch klassenlogisch mit Durchschnitt, Verinigung, Mengeninklusion statt Implikation und Komplemantärbildung; Venn-Diagramme stellen letzteres grafisch dar, dabei wird ein Gebiet ohne Elemente schraffiert und ein Gebiet mit mindestens einem Element durch + gekennzeichnet, werden als kognitive Modelle für das Schließen mit quantifizierten Ausdrücken betrachtet; Syllogismen haben zwei Prämissen und eine Konklusion, wobei ein Subjektbegriff, ein Mittelbegriff und ein Prädikatbegriff vorkommen, ober Prämisse Mα P, untere Prämisse M β S, Konklusion Sγ P, es gibt 19 logisch gültige Syllogismen Prädikatenkalkül erster Stufe (PK1): PK1, weil keine Prädikate über Prädikate und keine Quantifizierungen möglich sind; Variablen, Konstanten, Funktionen und Prädikatsymbole sind außerlogische Zeichen; =, ¬, ∨, ∃), ( sind logische Zeichen (∀ x U steht für ¬∃ x ¬U); Terme und Formeln werden induktiv definiert; Ableitungsregeln wie im Aussagenkalkül, wobei die Rolle der Aussagenvariablen durch prädikatenlogische Formeln übernommen wird; Einsetzungs-, Identitäts- und Gleichheitsaxiom; Quantorenunverträglichkeit: Distributivgesetzt ist bei allquantifizierten Konjunktionen und existentiell quantifizierten Disjunktionen äquivalent, allquantifizierte Disjunktionen lassen sich nicht verteilen und existentiell quantifizierte Konjunktionen lassen sich nur verteilen; Bsp dafür: „Für alle Autos gilt: es fährt oder es steht“ ist nicht gleichbedeutend mit „Alle Autos fahren oder alle Autos stehen“, „Es gibt mein Auto und es gibt einen Ferrari“ ist nicht gleichbedeutend mit „Es gibt mein Auto, welches ein Ferrari ist“ Interpretation des Prädikatenkalküls: das Universum U ist der Gegenstandsbereich, über dem die Formeln eines Kalküls interpretiert werden; die Interpretation is eine Funktion I, die jeder Individuenkonstante a, b, c,. . . des Kalküls ein Individuum i ∈ U zuordnet (aI ...), jedem Prädikatensymbol P eine Menge P I ⊆ U , jedem Relationensymbol Rn eine Menge RnI von n-Tupeln zuordnet, Funktionen werden als Relationen interpretiert; jeder Variablen wird ein Individuum zugewiesen; der Wert eines Termes t entspricht je nach Belegung aI (wenn er eine Individuenkonstante ist), dem Wert einer belegten Variable (wenn 9 t eine Variable ist, oder – wenn aus mehreren Termen bestehend – rekursiv aufgelöst; der Wert eines Ausdrucks ohne Quantoren entspricht ebenso der Standardinterpretation; der Wert eines Ausdrucks mit Quantoren läßt sich ermitteln, indem alle möglichen Individuenzuordnungen der Variablen durchgetestet werden; dies nennt man kompositionelle Semantik Erfüllbarkeit und Allgemeingültigkeit: ein Kalkül, dem eine semantische Ebene zugeordnet ist, nennt man Formalismus; ein Formalismus ist erfüllbar, wenn es wenigstens eine Interpretation bei allen möglichen Variablenbelegingen gibt, bei der diese Interpretation erfüllt wird, passiert das immer, ist der Ausdruck allgemeingültig, die Interpretation heißt dann Modell; ist ein Ausdruck nicht erfüllbar, ist er inkonsistent elementare Theorien und KI: die Bedeutung logischer Formalismen liegt darin, daß man mit ihrer Hilfe elementare Theorien aufbauen kann, es wird eine Wissensrepräsentationssprache bereitgestellt; zudem steht auf dieser Grundlage eine beweistechnischer Apparat zur Verfügung, der es gestattet, inhaltliche Schlüsse mit formalen Methoden zu ziehen; die Gültigkeit außerlogischer Axiome wird auf semantischer Ebene begründet 10 KE5: Wissenrepräsentationsmethoden Überblick: oft verwendete, aber auch kritisierte, Unterteilung in deklarative und prozedurale (Methoden, Programme, Agenten) WRM; deklarative: Datenbanksysteme (ER), objektorientierte (SN, Frames), regelorientierte (Produktionsregelsysteme für XS) logikorientierte Präsentation (weiter als PK1): Motivation: mit PK1 gibt es Schwierigkeiten bei Sätzen mit quantifizierenden Elementen und Pronominalisierungen, wurde anhand der »Eselsätze« (Jeder Farmer, der einen Esel besitzt, schlägt ihn.) diskutiert; Diskussion-Repräsentationstheorie (DRT): soll dies lösen; DRT hat eine enge Beziehungen zwischen Syntax und Semantik, drei Komponenten: formale Syntax für nat.Sprache, Regelwerk zur Bestimmung der Bedeutungsstruktur von Folgen nat.sprachlichen Sätzen, modelltheoretische Semantik zur Definition zur Wahrheit von Sätzen auf dieser Basis; Syntax ist dabei eingeschränktes Fragment der englischen Sprache; lexikalische Regeln: Termen, generischen Begriffen und (in)transitiven Verben; syntaktische Regeln definieren Aufbau möglicher Sätze;Begriffe: äußere Regel (zuletzt angewendete Regel), Konditionalsatz, maximaler Skopus, Diskurs (Folge von entstandenen Sätzen), Modell (Struktur, die Begriffe der lexikalischen Regeln mit Inhalt füllt), Diskursreferent, Koreferenz (zwei Diskursreferenten verweisen auf gleiches Element der außersprachlichen Ebene (z. B. Paul und He) Diskursrepräsentation (DR): der gesamte Diskurs D wird durch eine Diskursrepräsentationsstruktur DRS dargestellt, deren Elemente Diskursrepräsentation sind; DR ist ein Element der Bedeutungsdarstellung, wird dargstellt durch Paare <Teilmenge der potentiellen Diskursreferenten, Menge von ausdrücken aus formaler Sprache>; Diskursrepräsentationsstruktur (DRS): Menge von DR, wobei ein Paar aus dieser Menge existiert, welches für den D »paßt« Semantische Netze (SN) / kognitive Modellierung: Begriffe und ihre assoziativen Beziehungen zueinander sind wesentliche Strukturelemente des menschlichen Gedächtnisses; Begriff läßt sich durch Bezeichnung (Wortetikett), der Gesamt von beziehungen zu anderen Begriffen und ein Muster perzeptuellen Ursprungs charakterisieren; SN ist das semantische Modell einer Begriffstruktur, die aus einer Menge von Begriffen und den zwischen diesen bestehenden kognitiven Beziehungen besteht; wird als verallgemeinerter Graph dargestellt (KNoten sind Begriffe, Kanten sind Beziehungen); Schichten der Verbindung von Wirklichkeit und Wissenrepräsentation: I: reale Welt (extensionale Ebene) ←kognitive Psychologie→ II: kognitive (intensionale) Ebene —kognitive Modellierung→ III: Wissensrepräsentation ←semantische Interpretation— IV: natürliche Sprache; bei Kognitiven SN sind nur semantische Primitive als Relationen bzw. Kantenmarkierungen zugelassen, die diskursbereichsunabhängig sind, bei den Strukturierten Vererbungsnetzen werden natürlichsprachliche Begriffe des zu modellie- renden Diskursbereichs selbst als Kantenmarkierungen (Relationen) verwendet Kognitive Semantische Netze (KSN): jeder Begriff wird durch einen Knoten 11 dargestellt; Kanten stellen Klassen ähnlicher Beziehungen zwischen den Begriffen dar; Relationen und Begriffe sind disjunkt; Sorten sind eine hierarchische Taxonomie der Begriffswelt; in mehrschichtigen SN werden Individual- und Allgemeinbegriffe auf verschiedenen Ebenen dargstestellt, sowie eine intensionale und eine sog. präextensionale Ebene eingeführt; Relation, Bsp: Begriffhierarchien: SUB, SUBA, Charakterisierung von Objekten: PARS, POSS, PROP, Tiefenkasusrelation: AGT, DAT, OBJ, INSTR, THM, Attribut-Wert-Beziehung: DATTR, VALR, VAL, temporale und lokale Restriktionen: TEMP, LOK Framerepräsentationen: Ein Frame ist ein Schema zur Wissensrepräsentation, das eine bestimmte Entität (ein Objekt, einen Sachverhalt, ein Ereignis) oder eine Klasse von Entitäten innerhalb einer Hierarchie solcher Schemata mit Hilfe von Merkmals-Wert-Paaren beschreibt. Es ist ein Beschreibungsmuster, das in stereotyper Weise in den verschiedensten Situationen wiederkehrt. Die Merkmale, auch Slots ge- nannt, werden als offene Stellen mit Variablencharakter betrachtet, die je nach zu beschreibender Entität durch spezifische Merkmalswerte, die sogenannten Filler, zu belegen sind. Innerhalb einer Frame-Hierarchie erben die untergeordneten Frames von den übergeordneten Slots und Werte (Prinzip der Speicherökonomie); Defaultannahme ist eine Standardannahme, die empirisch oder pragmatisch begründet ist und die so lange aufrechterhalten und auch vererbt wird, wie sie nicht durch gegenteilige oder speziellere Informationen revidiert wird; Strukturierte Vererbungsnetze (SVN): »Mischung« aus SN und Frames, SVN nehmen die definierenden Attribute (vgl. DATTR) zum Ausgangspunkt er Strukturierung der Begriffswelt, wobei vor allem hierarchische Beziehungen beachtet werden; verwenden Konzepte (individuelle und generische), Rollen (wie Slots), Rollen-Restriktion und -Differenzierung (wie Filler), Subsumption und Klassifizierung; definierte Konzepte werden mit + gekennzeichnet; generisches Konzept verlangt Angabe übergeordneter Konzepte und Beschreibung der internen Begriffsstruktur durch Rollen und Strukturbeschreibungen; C1 ⇒ C2 heißt: C2 subsumiert C1 ; Rollen dienen zur Darstellung der definierenden Attribute eines Konzeptes, haben Wertebereich und Kardinalität (Anzahl gleichartiger Rollen mit denselben Rollennamen und dem gleichen Wertebereich); Restriktion ist die Unterordnung von Rollen; Unterschiede KSN/SVN: im Unterschied zu KSN können im SVN Begriffe als Knoten (Konzepte) und Kanten (Rollen) repräsentiert werden, wzischen diesen ist keine Vererbung vorgesehen; KSN sind strukturell differenzierter, im SVN werden die meisten Zusammenhänge auf DATTR-VAL(R) reduziert; modelltheoretische Semantik in SVN ist weiter ausgearbeitet, wodurch die mathematische Basis zur Entscheidbarkeit des Subsumptionsproblems gegeben ist; KSN sind wiederum in höherem Maße kognitiv adäquat 12 KE6: Automatisierung des intelligenten Schließens Überblick über die verschiedenen Arten von Schlußweisen: Deduktion (streng gültiger Schluß), Abduktion (Schließen auf eine hypthesierte Annahme, Schließen von einer beobachteten Tatsache auf deren mögliche Ursache, Bsp. Kriminalistik, Medizin), Induktion (hypothesierte Regel, Bilden eines regelhaften Zusammenhangs aus mehreren Einzelfällen), analoges Schließen, approximatives Schließen (kann mit Gewißheitsgraden ausgedrückt werden), modales Schließen (arbeitet mit »wissen« und »glauben«), assoziatives Schließen; Oberbegriff für alle Formen intelligenten Schließens ist Inferenz, für argumentatives schlußfolgerndes Denken Reasoning Deduktives Schließen – Folgern und Widerlegen: typische Inferenzregeln sind Modus Ponens und Schnittregel;Folgerungs-(bzw. Deduktions-)theorem: eine Formel B ist genau dann eine Folgerung der Formeln A1 , A2 , . . . , An , wenn A1 ∧ A2 . . . ∧ An → B allgemeingültig ist Widerlegungstheorem: eine Formel B ist genau dann eine logische Folgerung der Formeln A1 , A2 , . . . , An , wenn A1 ∧ A2 . . . ∧ An ∧ ¬B nicht erfüllbar ist; das Widerlegungstheorem bildet die Grundlage des automatischen Theorembeweisens, die Beweistechnik besteht darin, daß die Negation der zu beweisenden Formel zur Wissensbasis hinzunimmt und die Inkonsistenz der Gesamtformelmenge nachweist; beweistechnisch schwierig sind quantoren, weswegen mit quantorfreien Normalformen gearbeitet wird; Normalformen: Begriffe Literal, komplementär, KNF; in eine Pränexnormalform befinden sich alle Quantoren vor der quantorfreien Formel; eine Skolemnormalform ist eine quantorfreie konjunktive Pränexnormalform, in der alle Variablen als universell quantifizeirt aufgefaßt werden, sie wird aus der konjunktiven Pränexnormalform erzeugt, indem in dieser alle existentiell quantifizierten Variablen durch Skolemterme ersetzt werden; eine Klausel ist eine Menge von Literalen, die eine Disjunktion ihrer Elemente darstellt; eine Klauselmenge ist eine Konjunktion von Klauseln Resolutionsprinzip / Aussagenkalkül: wird für das Erfüllbarkeitstheorem benötigt: eine Formel F ist genau dann inkonsistent, wenn ihre Skolemnormalform SF inkonsistent ist (aber: F und SF sind nicht äquivalent); Bilden von Resolventen erfolgt, indem die Schnittmenge von zwei Klauseln gebildet wird, in denen das gleiche Literal einmal negiert vorkommt; die Ableitung einer Klausel aus einer Klauselmenge ist eine endliche Folge, die aus wiederholter Resolventbildung resultiert; die Ableitung der leeren Klausen () wird als Widerlegung bezeichnet; Resolutionsprinzip / Prädikatenkalkül: allquantifizierte Variablen müssen u. U. mit Termen substituiert werden, um ableiten zu können; eine Substitution σ ist eine Menge von Paaren tx /zx , wobei z Variablen und t Terme sind; bei einer Komposition σ ◦ η wird zuerst nach ... Regeln eine Menge θ gebildet, aus dieser dann die Elemente gelöscht, die mit sich selbst substituiert werden würden und dann die Elemente gelöscht, die in η das gleiche z haben wie ein Element aus σ; Unifikation: Methode zur Vereinheitlichung prädikatenlogischer Ausdrücke; eine Substitution σ ist ein Unifikator einer Ausdrucksmenge, wenn nach der Substition alle substituierten Elemente identisch sind; mgu mgu mgu mgu mgu 13 mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu mgu S. 312-315. Nichtmonotones Schließen: nichtmonoton heißt, daß bei HInzufügen einer Formel die ableitbare Formelmenge kleiner werden kann; Bsp: Standardannahmen (default reasoning - eine Annahme wird solange aufrecht erhalten, bis sie explizit anders beschrieben wird), prototypisches Schließen (Sonderfall der Standardannahmen: »X hat bis zur Revidierung dieser Ansicht eine Eigenschaft Y«), autoepistemisches Schließen (Metaüberlegungen über das eigene Wissen: a) ich wüßte von Bären in der Oberaue → b) von Bären in der Oberaue habe ich nichts gehört → c) es gibt keine Bären in der Oberaue), Closed World Assumption (CWA - was nicht aus der Wissensbasis abgeleitet werden kann, existiert auch nicht) Abduktives Schließen: Grundschema `A → B ` B ` A; läßt sich stufenweise mit der Glaubwürdigkeit von B bis zum Modus Tollens verfolgen: `A → B ` ¬B ` ¬A; ein Vorschlag zur Formalisierung ist die „Theorie der sparsamsten Abdeckung“; Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie: die Menge aller möglichen Ereignisse heißt Ereignisraum U (Universum), eine Teilmenge von elementaren Ereignissen wird auch als Ereignis bezeichnet; es gelten die Begriffe aus der Mengenlehre: Durchschnitt, Vereinigung, Inklusion, sicheres Ereignis, unmögliches Ereignis, Komplement; Ereignisse können unvereinbar zerlegbar sein; von einer vollständigen Gruppe von Ereignissen muß mindestens eines eintreten; ein System von Ereignissen, das das sichere Ereignis enthält und abgeschlossen gegenüber Durchschnittsbildung, Vereinigung und Komplementbildung ist, nennt man Ereignisfeld; eine vollständige Gruppe von disjunkten Ereignissen heißt Variable Bedingte Wahrscheinlichkeiten: P(A|B) drückt aus, wie wahrscheinlich das Eintreten sowie des Ereignisses A ist, wenn B bereits eintrat; es gilt: P(A|B) = P(AB) P(B) P(B|A) = P(AB) , dies läßt sich zum Bayesschen Theorem zusammenfassen: P(A) P(B|A)·P(A) ; bei mehr als zwei Ereignissen werden Bayessche Netzwerke P(B) P(A|B) = angewendet, hierfür ist die bedingte Unabhängigkeit wichtig: zwei Ereignisse A und B heißen bedingt unabhängig unter der Vorausetzung, daß ein Ereignis C eingetreten ist, wenn zutrifft: P(A|BC)=P(A|C), was äquivalent ist zu P(AB|C)=P(A|C)·P(B|C) Approximatives Schließen: man erhält durch die Bayessche Formel ein quantitatives Maß für die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Ereignisses A durch ein bereits beobachtetes Ereignis B; Modale Schlußweisen: ein modaler Ausdruck ist der Anteil einer sprachlichen Konstruktion, in der die Stellungnahme eines Sprechers zu einer Kernaussage enthalten ist, Bsp: »Konrad sagt, daß Frida gleich kommt.«; modale Logiksysteme: alethische Logik (Notwendigkeit , Möglichkeit ♦), epistemische Logik (Wissen, Glauben), deontische Logik (Gebot, Erlaubnis), intentionale Logik (Wollen, Hoffen); Epistemische Modalitäten: Formalisierung von Glauben: G(a,P) (»a glaubt, daß P gilt.« und von Wissen: W(a,P); Sprache der Epistemischen Logik (EL): PK1, dazu 14 der atomare Ausdruck G(a,P), Anwendung der Junktoren ergibt wieder Ausdrücke aus EL, dazu Quantoren; Definition: W(a,P)=Wa (P)=G(a,P)∧P; Regeln: Wa (P)→ Wa (Wa (P)) (Transitivität); Wa (P)∧Wa (P → Q)→ Wa (Q)(modus ponens); Wa (P → Q) → [Wa (P)→ Wa (Q)] (Distribution des Wissenoperators), für die Konjunktion: Wa (P)∧Wa (Q)↔Wa (P∧Q), aber für die Disjunktion: Wa (P)∨Wa (Q)→ Wa (P∨Q) ; Wa (¬P)→ ¬Wa (P)(gilt nur in diese Richtung); ähnliche Regeln gelten fürs Glauben, dazu: Ga (P)→ ¬Ga (¬P)(a glaubt nicht zugleich P und dessen Gegenteil); Belief-Resultion: Ableitungsmethode für Theorien, die mit Hilfe des Glaubensoperators definiert sind; setzt voraus, daß sich alle Formeln in Klauselform befinden und alle epistemischen Teilausdrücke atomare Formeln sind; die Frage wird als negierte Behauptung hinzugefügt. Wenn die Theorie mittels Ableitungsrelation `a als widersprüchlich nachgewiesen werden kann, also die leere Klausel abgeleitet werden kann, dann wurde Ga (A) bewiesen Quantifizierungen: Schwierigkeiten gibt es bei Quantifizierungen, die sich über den Wirkungsbereich der Operatoren G bzw. W hinaus erstrecken. Es gibt ein Objekt, von dem A glaubt, daß es das Prädikat K erfüllt: ∃xGa (K(x)) A glaubt, daß es ein Objekt gibt, das das Prädikat K erfüllt: Ga ((∃xK(x))) Für den Existenzquantor gilt die Implikation: ∃xGa (K(x)) → Ga ((∃xK(x))), beim Allquantor gilt dafür die Äquivalenz. 15 KE7: Automatisches Problemlösen und Suche Einführung in nichtantagonistische Probleme: ein Problem allgemein ist das Spannungfeld zwischen einem Ausgangszustand und einem zu erreichenden Ziel; bei nichtantagonistische Problemen gibt es keinen Interessenkonflikt zwischen verschiedenen Parteien; formal ist ein Problem ein Quadrupel <Z, A, L, O>, wobei Z die Menge der Zustände, A∈Z der Anfangszustand, L⊆ die Menge der Lösungszustände und O die Menge von Operationen sind, mit den Problemzustände ineinander überführt werden können; bei der Problemlösung wird versucht durch Operatorenanwendung einen Zielzustand zu erreichen; die Gesamtheit aller Problemzustände heißt Problemraum; Probleme können auf einem I: kognitiven Niveau (die unmittelbare Anschauung des Betrachters), einem II: mathematisch formales Niveau (mathematische Modellierung) und auf einem III: Implementationsniveau (Darstellung des Problems mit Hilfe einer Programmiersprache) dargestellt werden, der Übergang von I nach II ist der schwierigste Schritt; hierarchische Probleme, Lösungsmenge kann explizit oder als Zielprädikat angegeben werden; Problemräume können symmetrisch sein Graphentheoretische Behandlung von Problemen: eine Produktionsregel besteht aus: o’:(<Muster M> <Vorbedingung Vb> <Nachbedingung Nb> <Operation o>), wobei das Muster den Spielstand angibt und Vor- und Nachbedingung die Bedingungen für die Operation sicherstellen, was zu diesem Ablauf führt: 1. Testen, ob das Muster zum Zustand paßt, 2. Vorbedingungen überprüfen, 3. noch nicht endgültige Anwendung der Operation, 4. Nachbedingung testen; Graphentheoretische Konzepte: ein gerichteter Graph G =< N, K > ist gegeben durch eine Menge N von Knoten und eine Menge K ⊆ N × N von Kanten; eine gerichtete Kante hat Vorgänger und Nachfolger; eine Wurzel hat keinen Vorgänger; ein terminaler Knoten hat keinen Nachfolger; die Anzahl der Knoten eines Graphen |N| ist seine Ordnung; ein Baum ist ein gerichteter Graph, der eine Wurzel besitzt von der uas jeder anderer Knoten des Graphes erreichbar ist; ein markierte Graph hat an Kanten und Knoten einen Wert, ein Spezielfall davon ist ein bewerteter Graph (wird mit Werten ∈ R gekennzeichnet, die über eine Bewertungsfunktion ermittelt werden; Beziehung zwischen Problemen und Graphen: die Knotenmenge N entspricht der Menge der Problemzustände P; Kantenmenge K — Operatormenge O; Wurzel w ∈ N — Anfangszustand A; Menge der terminalen Knoten T ⊆ N –Menge der Endzustände; Pfad — Lösungsweg uninformierte Lösungssuche: dabei wird nur die formale Struktur des Problems berücksichtigt; bei der Vorwärtssuche wird mit einer Ausgangssituation beginnend in Richtung der Kanten fortgeschrittenwobei nach jedem Schritt getestet wird, ob der neu generierte Problemzustand die Zielbedingung erfüllt (»Generiere und Teste«-Methode); bei der Rückwärtssuche wird von einem Zielzustand aus versucht, einen Anfangszustand zu erreichen, dabei muß des Ziel explizit definiert sein (nicht über ein Prädikat wie »Schach matt«) und die Eingangs- und Ausgangsbedingungen müssen die gleiche Form haben; welcher Typ angewendet wird, hängt vom Verzweigungsgrad ab; wenn man die Enden der Teilpfade zielgerichtet aufeinander zu entwickeln kann, ist auch 16 bidirektionale Suche möglich; Baum-Suchverfahren: Tiefe-Zuerst-Suche: 1. expandierend, dabei werden für den zur Weiterentwicklung ausgesuchten Pfad alle Endknoten erzeugt, noch zu durchsuchende Pfade werden in einer Stack-Struktur (LIFO) gespeichert; 2. strikt, es wird maximal ein Nachfolger für jeden Knoten gebildet, jeder Pfad wird als Liste von Schnappschüssen dargestellt, wobei ein Schappschuß ein Paar aus einem Knoten und den noch nicht auf diesen Knoten angewendeten Informationen ist, arbeitet mit Backtracking; Breite-Zuerst-Suche: zuerst wird die vollständige Expansion aller Knoten einer Tiefenstufe abgeschlossen, die zu durchsuchenden Pfade werden in einer Queue (FIFO) verweltet; Vergleich: die Tiefe-Zuerst-Suche benätigt weniger Speicher (wächst O(N )), findet bei hohem Verzweigungsgrad und nicht zu geringer Lösungsdichte Lösungen schneller als Breitensuche, nicht anwendbar bei unendlich langen Zweigen; die Breite-Zuerst-Suche findet vorhandene Lösungen immer, der Lösungsweg ist auch der kürzeste, die Suchmethode ist bei hohem Verzweigungsgrad ineffizient, da Zeit- und Speicherbedarf bei O(bn ) liegen; zur Vermeisung beider Nachteile wurd die iterierte Tiefe-Zuerst-Suche vorgeschlagen, bei dem für jeden Pfad eine Begrenzung der Suchtiefe vorgegeben wird (kombiniert Ziefen- und Breiten-Suche); bidirektionale Suche kann bei bekanntem Zielknoten angewendet werden Bewertungsfunktionen: diese beziehen Problemzustände (Knotenbewertung) oder Operationen (Kantenbewertung) mit ins Suchverfahren ein; typische Knotenbewertung können sein: Kompliziertheitsgrad, Abstand vom Zielzustand, enstandene Kosten bei der Entwicklung des Pfades; typische Kantenbewertungen können sein: Kosten für die Ausführung der zugeordneten Operation, Wert des Operators hinsichtlich seines Einsatzes; zur Behandlung von P Brettspielen wird oft ein Bewertungspolynom verwendet: v(z) = ki=1 ai · ci (z), wobei Z∈Z der zu bewertende Problemzustand und die Werte von c numerisch bewertbare Charakteristika sind; heuristische Bewertung beruht auf Empirie und Intuition und gestattet es, durch Elimination weniger aussichtsreicher Situationen bzw. Operationen eine Lösung im Problemraum zu finden; bei Bewertungsfunktionen nuß auf ein ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis geachtet werden; Gütemaße zur Bewertung einer Bewertungsfunktion sind die Penetranz (Länge des Lösungspfades dividiert durch die Anzahl der insgesamt erzeugten Knoten) oder der effektive Verzweigungsgrad; es können auch wissensbasierte Methoden zur Untersuchung der Spielsituation genutzt werden (sog. Kerne) Informierte, bewertete Suche: Hill-climbing-Verfahren: als Fortsetzung eines Pfades wird der Weg des steilsten Anstiegs verfolgt, führt zu Problemen bei lokalen Maxima; Bester-Zuerst-Suche: entspricht einer Tiefe-Zuerst-Suche, bei der der aussichtsreichste Pfad immer am Anfang der Pfadliste steht (jeder neue Pfad wird einsortiert); Beam-Search: in der Breite-Zuerst-Suche werden dafür nur die k bestbewertetsten Knoten für die weitere Entwicklung zugelassen; Algorithmus GRAPHSEARCH: Algorithmus A*: 17 UND-ODER-Bäume und Problemreduktion: bei der Problemtransformation wird durch eine Operation ein Problem in eine äquivalentes Problem transformiert, bei der Problemreduktion wird ein Problem in Teilziele zerlegt; durch Problemtransformation erzeugte alternative Ziele werden in einem Suchbaum mit ODER-Kanten verbunden, wobei es genügt, ein Unterziel zu erreichen; durch Problemreduktion entstandene Teilziele werden durch UND verknüpft; ein UND-ODER-Baum enthält mindestens eine mit UND verbundene Gruppe von Kanten Spiele als antagonistische Probleme: bei antagonistischen Problemen agieren Agenten in gegensätzlichem Interesse im gleichen Problemraum; Ein Spiel ist das mathematische Modell für die Auflösung einer Konfliktsituation, die dadurch gekennzeichnet ist, daß sich mehrere Partner (Spieler) mit verschiedenen Zielen gegenüberstehen und durch bestimmte Handlungen aus dieser Situation heraus jeweils ihre Ziele erreichen wollen; extensiv heißt, daß ein Spiel abwechselnd in Zügen ausgeführt wird; vollständige Information hat man bei einem Spiel, bei dem alle bisherigen und künftig möglichen Spielzüge bekannt sind; die Darstellung aller möglichen Züge in einem Spiel ergibt einen Spielbaum, die Konten entsprechen den einzelnen Stellungen, jeder Pfad repräsentiert eine Partie; ein Spielbaum für ein extensives Zweipersonenspiel mit vollständiger Information ergibt einen UND-ODER-Baum; eine Strategie ist ein festgelegter Plan; Bewertung erfolgt durch Einführung einer Gewinnfunktion, die jedem Element aus den möglichen Strategien ein quantitatives Maß zuordnet; bei einem Nullsummenspiel ist die Gewinnsumme aller Spieler 0 MINIMAX-Verfahren: nicht-terminale Knoten lassen sich in einem Spielbaum von unten nach Oben mit dem Backup-Verfahren bewerten, im MINIMAX-Verfahren wählt jeder Spieler eine für ihn günstige Strategie, wobei ein Spieler mit seiner Gewinnfunktion maximiert und der andere minimiert; die Bewertungen pflanzen sich von den terminalen Knoten aufwärts fort, am Ende dieses Verfahrens steht auf dem obersten Aufrufniveau der Wert des Spieles, eine optimale Strategie garantiert den Gewinn; sind die Strategien beider Spieler in der Ebene entlang zweier Koordinatenachsen und die Werte senkrecht dazu dargestellt, erhält man ein Bewertungsgebirge; bei symmetrischen (inhaltlich identisch) Zuständen ist der gleiche Spieler am Zug, bei antisymmetrischen würde bei Vertauschen der Spieler eine symmetrische Situation entstehen; Einschränkung des Suchraumes in Spielbäumen: ist notwendig, da Spielbäume oft nicht vollständig generiert werden können; Vorausschautiefe kann beschränkt werden, wobei die Bewertung der Knoten dann als Gewinnchancen aufgefaßt werden, dies kann zum sog. Horizont-Effekt führen, bei dem langfristig wichtige Entscheidungen nicht gesehen werden; ALPHA-BETA-TECHNIK: arbeitet mit zwei Schranken α und β für die Zustandsbewertung von MAX und MIN, mit denen ganze Spielbäume aus der Untersuchung ausgeschlossenen werden können, ohne Informationen zu verlieren; α bzw. β sind dabei die untere bzw. obere Schranke – Knoten, deren Werte diese Schranke überschreiten, werden nicht untersucht und von ihnen aus wird der Spielbaum nicht weiter entwickelt 18 lernen: Chinesisches Zimmer mit Konsequenzen, Turing-Test mit Konsequenzen, Aufbau S-Ausdruck, Aufbau Liste, Definitionsumgebung, Aufrufumgebung (S. 134), CONF-IF-CASE unterscheiden, Satz vom ausgeschlossenen dritten, Modus ponens, tollens usw., Kalkülbedingungen (S. 192), Trugschluß durch Äquivokation (S. 196), Taxonomie der Adjektive (S. 203), Bsp. PK1 (S. 205/206); logisches Quadrat (S. 208), Induktion PK1 (s. 211 unten), Quantorenunverträglichkeit?, Entitäten (S. 250), Slot-Instanz-Filler bei SN (S. 258), Grafik 7.1.2 (S. 305), Horn-Klausel, Problem-Graph-Tabelle S. 374, Topologie des einlagigen Perzeptrons (S. 61), Üben: LISP, Neuronale Netze, Auswertungsschema (S. 197, EA4.6), PK1, Beispiel Syllogismus, Semantische Netze mit Relationentypen, Erzeugung Skolemnormalform; Resolitionsprinzip (S. 311), Komposition von Substitutionen (S. 312), Unifizierungsalgorithmus (S. 312); 19