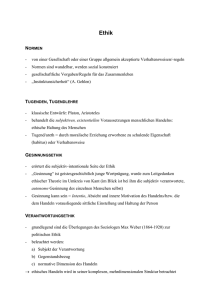

Determinismus, Freiheit, Handlung

Werbung