Mutationen auf dem Weg zur Krebszelle

Werbung

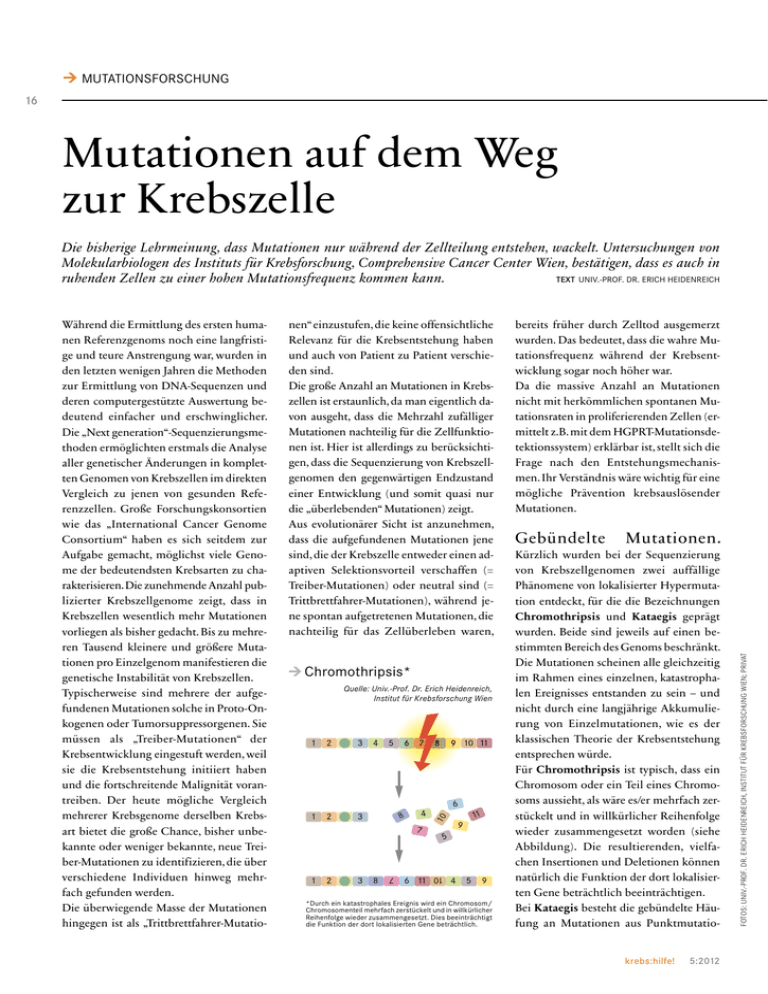

Mutationsforschung 16 Mutationen auf dem Weg zur Krebszelle Die bisherige Lehrmeinung, dass Mutationen nur während der Zellteilung entstehen, wackelt. Untersuchungen von Molekularbiologen des Instituts für Krebsforschung, Comprehensive Cancer Center Wien, bestätigen, dass es auch in Text Univ.-Prof. Dr. Erich Heidenreich ruhenden Zellen zu einer hohen Mutationsfrequenz kommen kann. Ú Chromothripsis* Quelle: Univ.-Prof. Dr. Erich Heidenreich, Institut für Krebsforschung Wien 2 3 1 2 3 4 5 6 8 7 4 7 2 3 8 7 1 6 11 8 9 10 11 6 10 1 11 9 5 4 5 9 *Durch ein katastrophales Ereignis wird ein Chromosom/ Chromosomenteil mehrfach zerstückelt und in willkürlicher Reihenfolge wieder zusammengesetzt. Dies beeinträchtigt die Funktion der dort lokalisierten Gene beträchtlich. bereits früher durch Zelltod ausgemerzt wurden. Das bedeutet, dass die wahre Mutationsfrequenz während der Krebsentwicklung sogar noch höher war. Da die massive Anzahl an Mutationen nicht mit herkömmlichen spontanen Mutationsraten in proliferierenden Zellen (ermittelt z.B. mit dem HGPRT-Mutationsdetektionssystem) erklärbar ist, stellt sich die Frage nach den Entstehungsmechanismen. Ihr Verständnis wäre wichtig für eine mögliche Prävention krebsauslösender Mutationen. Gebündelte Mutationen. Kürzlich wurden bei der Sequenzierung von Krebszellgenomen zwei auffällige Phänomene von lokalisierter Hypermutation entdeckt, für die die Bezeichnungen Chromothripsis und Kataegis geprägt wurden. Beide sind jeweils auf einen bestimmten Bereich des Genoms beschränkt. Die Mutationen scheinen alle gleichzeitig im Rahmen eines einzelnen, katastrophalen Ereignisses entstanden zu sein – und nicht durch eine langjährige Akkumulierung von Einzelmutationen, wie es der klassischen Theorie der Krebsentstehung entsprechen würde. Für Chromothripsis ist typisch, dass ein Chromosom oder ein Teil eines Chromosoms aussieht, als wäre es/er mehrfach zerstückelt und in willkürlicher Reihenfolge wieder zusammengesetzt worden (siehe Abbildung). Die resultierenden, vielfachen Insertionen und Deletionen können natürlich die Funktion der dort lokalisierten Gene beträchtlich beeinträchtigen. Bei Kataegis besteht die gebündelte Häufung an Mutationen aus Punktmutatiokrebs:hilfe! 5:2012 FOTOs: Univ.-Prof. Dr. Erich Heidenreich, Institut für Krebsforschung Wien; privat nen“ einzustufen, die keine offensichtliche Relevanz für die Krebsentstehung haben und auch von Patient zu Patient verschieden sind. Die große Anzahl an Mutationen in Krebszellen ist erstaunlich, da man eigentlich davon ausgeht, dass die Mehrzahl zufälliger Mutationen nachteilig für die Zellfunktionen ist. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Sequenzierung von Krebszellgenomen den gegenwärtigen Endzustand einer Entwicklung (und somit quasi nur die „überlebenden“ Mutationen) zeigt. Aus evolutionärer Sicht ist anzunehmen, dass die aufgefundenen Mutationen jene sind, die der Krebszelle entweder einen adaptiven Selektionsvorteil verschaffen (= Treiber-Mutationen) oder neutral sind (= Trittbrettfahrer-Mutationen), während jene spontan aufgetretenen Mutationen, die nachteilig für das Zellüberleben waren, 10 Während die Ermittlung des ersten humanen Referenzgenoms noch eine langfristige und teure Anstrengung war, wurden in den letzten wenigen Jahren die Methoden zur Ermittlung von DNA-Sequenzen und deren computergestützte Auswertung bedeutend einfacher und erschwinglicher. Die „Next generation“-Sequenzierungsmethoden ermöglichten erstmals die Analyse aller genetischer Änderungen in kompletten Genomen von Krebszellen im direkten Vergleich zu jenen von gesunden Referenzzellen. Große Forschungskonsortien wie das „International Cancer Genome Consortium“ haben es sich seitdem zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Genome der bedeutendsten Krebsarten zu charakterisieren. Die zunehmende Anzahl pub­ lizierter Krebszellgenome zeigt, dass in Krebszellen wesentlich mehr Mutationen vorliegen als bisher gedacht. Bis zu mehreren Tausend kleinere und größere Mutationen pro Einzelgenom manifestieren die genetische Instabilität von Krebszellen. Typischerweise sind mehrere der aufgefundenen Mutationen solche in Proto-Onkogenen oder Tumorsuppressorgenen. Sie müssen als „Treiber-Mutationen“ der Krebs­entwicklung eingestuft werden, weil sie die Krebsentstehung initiiert haben und die fortschreitende Malignität vorantreiben. Der heute mögliche Vergleich mehrerer Krebsgenome derselben Krebsart bietet die große Chance, bisher unbekannte oder weniger bekannte, neue Treiber-Mutationen zu identifizieren, die über verschiedene Individuen hinweg mehrfach gefunden werden. Die überwiegende Masse der Mutationen hingegen ist als „Trittbrettfahrer-Mutatio- 17 Platte mit einem Monolayer aus 108 zellzyklusarretierten Hefezellen, unter denen es durch spontane Mutationen zur Bildung von mehreren Hundert wuchernden Klonen kam. nen. Es wurde sogar eine sehr charakteristische Häufung an Basensubstitutionen von Cytosin hin zur Thymin im Kontext von TpC-Dinukleotiden festgestellt. Diese Art von Mutationssignatur legt die Beteiligung einer Cytidindeaminase aus der sogenannten APOBEC-Proteinfamilie nahe. Derartige Deaminasen wandeln in einzelsträngigen DNA-Bereichen Cytosin in Uracil um und dirigieren dadurch mutationsauslösende Vorgänge an die Stelle dieser Uracil-Nukleotide. Kataegis ähnelt dadurch dem normalen zellulären Vorgang der sogenannten somatischen Hypermutation. Diese trägt in jedem menschlichen Körper als Teil des adaptiven Immunsys­ tems dazu bei, dass das Repertoire an Immunglobulin-Genen seine große Variabilität erhält. In diesem Fall ist die Hypermutabilität jedoch streng auf diese Gene und die passenden Entwicklungsstadien der passenden Zelltypen (B-Zellen) begrenzt. Details des Kataegis-Vorgangs sind noch nicht bekannt, jedoch sind vermutlich ebenso wie bei Chromothripsis die Bildung und Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen und darüber hinaus die Aktivität von sogenannten Transläsionssynthese-Polymerasen involviert. Der Modellorganismus Sac- charomyces cerevisiae. Eine wichtige Möglichkeit zur Aufklärung der Mechanismen bietet die Verwendung der Sprosshefe S. cerevisiae, bei der diese Mutationssignatur und das gebündelte Auftreten von Mutationen in einem begrenzten Genombereich ebenfalls gefunden wurde. krebs:hilfe! 5:2012 Mit der Hefe bietet sich die viel versprechende Möglichkeit, derartige Mutationen nicht nur im Nachhinein (quasi in Form von Genom-Archäologie) zu detektieren, sondern ihre Entstehung experimentell mitzuverfolgen. S. cerevisiae bietet viele Vorteile, die sie für solche Mutationsstudien attraktiv macht. Durch den schnellen Lebenszyklus kann man mit sehr hohen Zellzahlen arbeiten und daher auch seltenere Ereignisse detektieren. Das kleine Genom ist leichter zu analysieren und trotz der einfacheren Organisationsstufe ist der DNA-Metabolismus inklusive der DNA-Reparatur dennoch hoch homolog zu jenem des Menschen und dadurch geeignet für eine Analyse mutationsauslösender Mechanismen. Auch unsere Arbeitsgruppe nutzt den Modellorganismus S. cerevisiae für entsprechende Studien (siehe Abbildung). Im Rahmen von Projekten, unterstützt von der Herzfelderschen Familienstiftung, interessieren wir uns besonders für die Mutationsentstehung in zellzyklusarretierten Zellen. Zugrunde liegt die Idee, dass herkömmliche Vergleiche mit Mutationsraten proliferierender Zellen (definiert als Mutationen pro Zellteilung) nicht sinnvoll sind, wenn in Wirklichkeit ein großer Anteil der Mutationen in den teilweise langen Phasen zwischen den Zellteilungen, also in ruhenden Zellen, entsteht. Mutagene DNA-Reparatur. Wir studieren auch speziell Mutationen, die spontan als Folge endogener DNA- Schädigungen gebildet werden. Unsere Ergebnisse belegen, dass – auch ohne offensichtliche äußere DNA-schädigenden Einflüsse – die unablässig im Hintergrund notwendige Reparatur endogener DNASchäden eine bedeutende Quelle von Mutationen ist. Somit resultiert hier weniger das Ausbleiben von DNA-Reparatur in Mutationen, sondern es sind gewisse Reparaturvorgänge selbst mutagen. Im Zuge unserer Arbeiten stellten wir u.a. fest, dass ein beträchtlicher Anteil an Leserasterverschiebungsmutationen in ruhenden Zellen von einem bestimmten Reparaturweg bei Doppelstrangbrüchen (der „Verknüpfung nicht homologer Enden“) abhängig ist. Dieser Reparaturweg wird nun auch mit der Verknüpfung von Bruchstücken bei Chromothripsis in Verbindung gebracht. Leserasterverschiebungsmutationen interessieren uns deshalb besonders, weil sie mit einer minimalen Änderung (schon ab einer +1-Insertion oder -1-Deletion) eine maximale Auswirkung erreichen können, wie die komplette Inaktivierung eines Gens, was z.B. Tumorsuppressorgene ausschalten kann. Wir konnten auch nachweisen, dass der Zuwachs solcher Mutationen mit einer spontanen intrazellulären Anreicherung reaktiver Sauerstoffradikale in ruhenden gestressten Zellen korreliert. Dies legt eine Rolle solcher Radikale als Auslöser von DNA-Doppelstrangbrüchen nahe. Auch eine Beteiligung von Transläsionssynthese-Polymerasen konnten wir beobachten. Fazit. Unsere eigenen Resultate lassen zusammen mit jenen der Sequenzierungsprogramme folgenden Schluss plausibel erscheinen: Der gemeinsame Nenner einer ungewöhnlich hohen Mutationsfrequenz könnte eine fehleranfällige Reparatur von zytotoxischen DNA-Läsionen, wie zum Beispiel DNA-Doppelstrangbrüchen, nicht nur während der Zellteilung, sondern auch in ruhenden Zellen sein. < Univ.-Prof. Dr. Erich Heidenreich Klinik für Innere Medizin I Comprehensive Cancer Center Medizinische Universität Wien