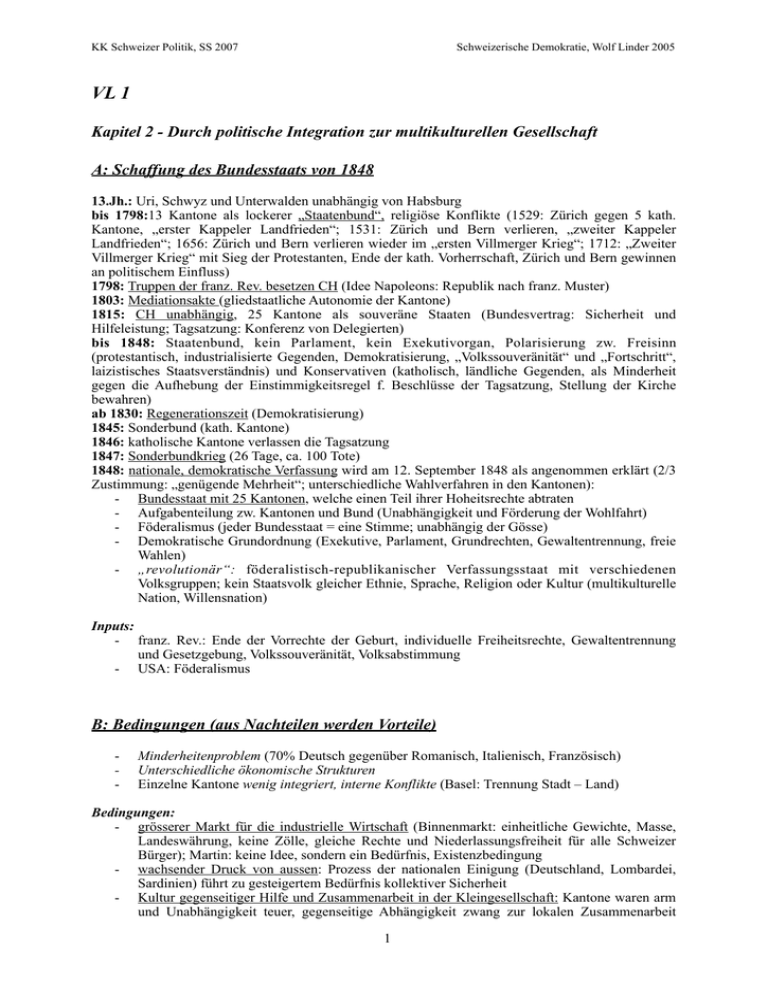

2007 Schweizer Politik Zusammenfassung Vorlesung

Werbung